Использование статистико-аналитических материалов отчетов о результатах ЕГЭ для повышения качества физического образования

Автор: О.М. Степанчук

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Повышение качества физического образования

Статья в выпуске: 4 (66), 2021 года.

Бесплатный доступ

Показаны примеры использования статистико-аналитических материалов из отчетов о результатах ЕГЭ по физике, проанализированы типичные, наиболее часто встречающиеся, ошибки учащихся при выполнении экзаменационных заданий разного уровня сложности, даны рекомендации учителям в связи с профилактикой ошибок.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ), статистико-аналитические отчеты по результатам ЕГЭ, конкретные примеры заданий по физике, типичные ошибки учащихся

Короткий адрес: https://sciup.org/14121429

IDR: 14121429

Текст статьи Использование статистико-аналитических материалов отчетов о результатах ЕГЭ для повышения качества физического образования

В настоящее время в РФ создана единая система оценки качества образования (ЕСОКО), которая позволяет осуществлять мониторинг образовательных результатов учащихся на разных уровнях общего образования, оперативно выявлять и решать проблемы. ЕСОКО в России является многоуровневой системой, предусматривающей ряд измерительных процедур государственной итоговой аттестации (ГИА), одна из которых – это единый государственный экзамен (ЕГЭ).

ЕГЭ – инструмент не только оценки, но и повышения качества общего образования. На системном уровне анализ результатов ЕГЭ является основой проектирования программ повышения квалификации учителей, развития региональных и муниципальных систем образования, создания методических рекомендаций по вопросам обучения.

На уровне деятельности учителей статистико-аналитические отчеты по результатам ЕГЭ могут выступать основанием для корректировки рабочих программ, разработки формирующих и контролирующих заданий, построения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся на пути к их эффективной подготовке к ГИА, преодоления возникающих при этом предметных и технологических трудностей.

Однако в массовой практике статистико-аналитические материалы по результатам ЕГЭ используются учителями недостаточно. И это несмотря на то, что данные материалы содержат по годам анализ конкретных заданий из реальных КИМ ЕГЭ и типичных промахов учащихся. Казалось бы, статистико-аналитические материалы следует использовать для профилактики ошибок учащихся на ЕГЭ. Особенно в школах с низкими образовательными результатами и учителями с типичными профессиональными дефицитами.

В целях оказания помощи учителям проанализируем некоторые задания по физике на конкретных примерах результатов аттестационной кампании 2021 года.

-

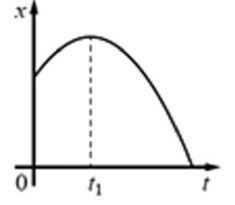

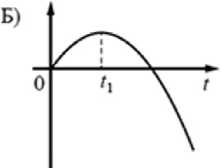

^ Задание № 7 (раздел «Механика»)

На рисунке показан график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси ОХ, от времени t (парабола). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение этого тела, от времени t. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

ГРАФИКИ

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ проекция перемещения тела на ось х проекция ускорения тела на ось х кинетическая энергия тела модуль скорости тела

Предполагаемые затруднения: не учтено, что кинетическая энергия не принимает отрицательные значения.

Для преодоления данного затруднения важно больше внимания уделять формированию познавательного УУД – работа с графической информацией. Приемы работы с графиками следует использовать не только при изучении темы «Механическая энергия». В первую очередь, надо усилить работу по анализу графиков кинематических характеристик, т.к. учащиеся часто путают графики модуля и проекции какой-либо векторной величины.

^ Проанализируем результаты выполнения задания повышенного уровня сложности.

Средний процент выполнения такого задания участниками экзамена составляет 15 %, что ниже, чем для заданий высокого уровня сложности.

Задание 27 (раздел «Электродинамика»)

В камере, из которой откачан воздух, создали элек → трическое поле напряженностью → Е и магнитное поле индукцией В Поля однородные, Е ┴ В. В камеру влетает протон р, вектор ско → рос → ти которого перпендикулярен Е и В как показано на рисунке. Модули напряженно

сти электрического поля и индукции магнитного поля таковы, что протон движется прямолинейно. Куда отклонится протон на начальном участке траектории, если его скорость уменьшить? Ответ поясните, указав, какие явления и закономерности Вы использовали для объяснения. Влиянием силы тяжести пренебречь.

Основные ошибки при выполнении этого задания можно объединить в следующие группы:

-

1) Нет ссылки на правило левой руки;

-

2) В ответе присутствуют формулировки «будет двигаться по окружности», «будет двигаться по кривой»;

-

3) Нет ссылки на второй закон Ньютона и при-

- чину прямолинейного движения протона до изменения его скорости;

-

4) Не записаны формулы для силы Лоренца и электрической силы;

-

5) Не указаны, какие именно силы действуют со стороны магнитного и электрического полей на протон.

Следует отметить, что качественные задачи учащиеся традиционно решают хуже расчетных задач. Это связано с тем, что выпускники часто не могут пояснить применимость законов для каждой ситуации, а также выстроить логически верную цепочку рассуждений. Необходимо подчеркнуть, что для получения максимального балла за решение качественной задачи необходимо не только указать все законы, ссылаясь на которые можно объяснить наблюдаемые явления, но и записать их формулы. Также решение требует прямого ответа на поставленные вопросы задачи.

Учитывая сказанное, рекомендуем учителям физики при решении не только качественных, но и расчетных задач проводить глубокий анализ ситуации, добиваться от учащихся объяснения выбора закона и закономерности, применимых для решения данной задачи.

^ Среди задач высокого уровня сложности наибольшие затруднения вызывают задания по содержательному разделу «Квантовая физика».

Даже в группе выпускников, набравших более 81 балла, доля правильного выполнения этого задания колеблется в пределах 40 %.

Задание № 29.

Монохроматическое рентгеновское излучение с длиной волны

λ = 1,1•10-10 м падает по нормали на пластинку и создает давление Р = 1,26•10-6 Па.

При этом 70% фотонов отражается, а остальные проходят сквозь пластинку. Определите концентрацию фотонов в пучке падающего излучения. Рассеянием и поглощением излучения пренебречь. Считать, что фотоны в пучке распределены равномерно.

Из анализа ответов выпускников по этому заданию следует, что ошибки связаны с предметным содержанием и с метапредметными умениями, а именно:

– неверно записанное выражение изменения импульса фотонов является ошибкой предметного характера;

– вместо концентрации фотонов участники находили число частиц.

Данный тип ошибок связан с недостаточно развитым умением смыслового чтения.

Следует ориентировать учащихся при подготовке на то, что важно тщательно анализировать текст задачи, вычленять заданные параметры, добиваться четкого понимания того, что следует найти, а также выделять неявную информацию, заключенную во взаимосвязанных понятиях и величинах.

Другой тип ошибок – это ошибки в математических преобразованиях, являющиеся следствием недостаточного опыта использования математического аппарата в нестандартных ситуациях.

Средством преодоления данного затруднения может быть синхронизация рабочих программ по математике и физике, включение в задания по математике подобных физических задач как материала для отработки умений.

* Помимо анализа заданий, типичных ошибок при их выполнении и способов преодоления этих затруднений статистико-аналитический отчет содержит и перечень учебных тем, усвоение которых учащимися оказалось недостаточным. Такой перечень учебных тем формируется на основе тщательного анализа множества работ аттестуемых. Так, например, в 2021 году этот перечень составляют следующие учебные темы и способов действий:

-

– выталкивающая сила: изменение физических величин в процессах;

-

– установление соответствия графиков и физических величин (для движения тела по параболической траектории);

-

– относительная влажность воздуха; давление насыщенного пара при 100⁰С;

-

– закон сохранения заряда;

-

– нуклонная модель ядра;

-

– закон Ома для полной цепи;

-

– ядерные реакции;

-

– сила трения при скольжении по наклонной плоскости;

-

– теплоемкость тела;

-

– закон Дальтона;

-

– давление света;

-

– умение решать расчетные задачи с использованием законов и теории физики в измененной или новой ситуации, интегрировать знания, полученные при изучении четырех разделов физики, при решении расчетных задач.

Таким образом, статистико-аналитический отчет по результатам ЕГЭ выполняет несколько функций:

-

– формальную (которая отражает статистические данные об участниках аттестационной кампании, структуре КИМ, доле выполнения тех или иных заданий);

-

– аналитическую (которая отражает результаты анализа работ выпускников с целью выделения основных ошибок);

-

– методическую (заключающуюся в установлении методических сложностей при изучении тематических блоков);

-

– дидактическую (реализующуюся в рекомендательных указаниях по использованию приемов для преодоления выявленных затруднений);

– концептуальную (выражающуюся в том, что отчет содержит основания для коррекции рабочих программ по физике и для создания единого естественно-научного образовательного пространства в образовательной организации).

Использование статистико-аналитических отчетов учителями за многолетний период, позволит им определить ключевые направления профилактики типичных ошибок выпускников по физике на ЕГЭ. Тем самым удастся содействовать повышению качества физического образования и уровня подготовки учащихся к ГИА по физике.

Вместе с тем анализ содержания типичных ошибок выпускников по физике в контексте готовности самих учителей на этапе подготовки учащихся к ГИА позволил прогнозировать у них определенные дефициты, что стало основанием для выработки рекомендаций и для планирования необходимых организационно-методических мер1.

Для совершенствования организации и методики обучения физике в работе с учащимися необходимо:

-

– обеспечивать выполнение лабораторных работ, проведение физических демонстраций, в ходе которых учащиеся могли бы осваивать умения объяснять физические явления, интерпретировать результаты опытов, представлять их в виде таблиц или графиков;

-

– избегать бессистемного «прорешивания» типовых заданий, опубликованных в сборниках для подготовки к ЕГЭ по физике;

-

– усилить математическую подготовку выпускников.

Для повышения эффективности подготовки учащихся к ЕГЭ необходимо следующее методическое обеспечение:

-

– определение перечня необходимых знаний и умений по каждому разделу, входящему в Спецификацию КИМ ЕГЭ;

-

– подготовка специальных дидактических материалов и материально-технического обеспечения (лабораторное и демонстрационное оборудование);

-

– диагностика и выявление на основе нее уровня физической грамотности выпускников;

-

– планирование и проведение тренинговых занятий и тренировочных экзаменов диагностического характера;

-

– выявление и типология пробелов в знаниях и умениях учащихся;

-

– разработка индивидуальной корректирующей методики с учетом уровней подготовки и выявленных пробелов учащихся;

-

– мониторинг достижений учащихся в ходе подготовки к ЕГЭ и анализ его результатов;

– информирование родителей об уровне подготовки и индивидуальном прогрессе учащихся.

Очень важно осуществлять дифференцированную подготовку учащихся к ЕГЭ с учетом их уровней предметной подготовки. Особое внимание учащимся с низким уровнем подготовки. Для них следует разработать систему заданий по каждому разделу содержания обучения, контролирующих сформированность умений, востребуе-мых на ЕГЭ. Целесообразно использовать задания базового и повышенного уровня сложности.

В работе с учащимися необходимо совершенствовать технологии решения задач. Для получения высоких результатов обучения, в том числе и в рамках ГИА, недостаточно, чтобы учащиеся просто знали физические законы и теории. Их необходимо научить видеть проявления физических законов в явлениях и ситуациях, приведенных в заданиях.

Для этого требуется не объяснительно-иллюстративная технология, а иной метод. Эффективным является метод исследования ключевых ситуаций, предложенный Л.Э. Генденштейном, А.А. Булатовой в рамках когнитивной образовательной технологии. Этот метод предполагает не запоминание решений задач, а переход к пониманию и применению физических законов и закономерностей при решении задач любого уровня сложности.

Учителям физики рекомендуется в рамках работы муниципальных методических объединений проводить семинары по теме «Оптимизация содержания физического образования при составлении рабочих программ по физике». Необходимость этого продиктована «перекосом» практики в сторону изучения раздела «Механика» и недостаточным вниманием к материалу раздела «Квантовая физика».

На региональном уровне требуется провести семинары по теме «Метод исследования ключевых ситуаций при решении физических задач» и «Профилактика ошибок учащихся при выполнении заданий разного уровня сложности». Очень важно организовать постоянно действующий семинар для учителей физики по рассмотрению заданий по каждому содержательному разделу, которые вызывают наибольшие затруднения у учащихся.

Для учителей физики Палласовского, Октябрьского, Чернышковского муниципальных районов, выпускники общеобразовательных учреждений в которых показали с аномально низкие результаты на ЕГЭ, реализовать в 2021–22 учебном году программы повышения квалификации:

– «Совершенствование содержания и методики преподавания физики»;

– «Использование когнитивных технологий при решении задач по физике».

Всем учителям рекомендуется в 2021–22 учебном году освоить программу повышения квалификации «Формирование и развитие естественнонаучной грамотности учащихся».

С целью методической поддержки изучения физики кафедра естественно-научных дисциплин, информатики и технологии ГАУ ДПО «ВГАПО» реализует в 2021–22 учебном году следующие мероприятия для учителей всех общеобразовательных учреждений, в том числе с аномально низкими результатами ЕГЭ в 2021 г.:

– включение в программы повышения квалификации модулей по методике подготовки учащихся к ЕГЭ по физике;

– анализ изменений КИМ ЕГЭ по физике в 2022 году (октябрь 2021 г.);

– мастер-классы учителей физики, учащиеся которых демонстрируют стабильно высокие результаты ЕГЭ (в течение 2021–22 учебного года, в рамках мероприятий по повышению квалификации);

– индивидуальные и групповые консультации учителей по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ в 2022 году (в течение 2021–22 учебного года).

Запланированы корректирующие диагностические работы с учетом результатов ЕГЭ в 2021 году, а именно:

– в феврале 2022 года планируется проведение традиционной региональной проверочной работы (РПР) «Исследование функциональной грамотности учащихся в общеобразовательных организациях» с целью оценки способности учащихся использовать приобретенные знания и выработанный опыт при решении жизненнопрактических задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений; все задания РПР будут учитывать критерии международного сравнительного исследования PISA, а по их итогам будет определяться уровень сформированности функциональной грамотности учащихся;

– в ГАУ ДПО «ВГАПО» будут разработаны контрольные измерительные материалы для проведения в течение учебного года региональных, муниципальных, школьных диагностических работ по исследование сформированности у учащихся метапредметных образовательных результатов; планы-графики проведения учитывают рекомендации Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки для системы общего образования;

– ГАУ ДПО «ВГАПО» в течение учебного года по заявкам общеобразовательных организаций проведет пробное тестирование учащихся по материалам ФГБНУ «ФИПИ» в формате ЕГЭ.