Использование стержней с гидроксиапатитным покрытием как мера профилактики осложнений при наружной фиксации таза

Автор: Гринь Алексей Алексеевич, Рабченюк Максим Анатольевич, Сергеев Константин Сергеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследована частота развития воспаления мягких тканей в области погружных стержней и нестабильности погружных стержней аппарата наружной фиксации на примере лечения 117 пациентов. Все больные разделены на группы в зависимости от использования разных типов погружных стержней.

Погружной стержень, воспаление мягких тканей, гидроксиапатит

Короткий адрес: https://sciup.org/142121581

IDR: 142121581

Текст научной статьи Использование стержней с гидроксиапатитным покрытием как мера профилактики осложнений при наружной фиксации таза

В последние годы отмечается неуклонный рост количества пациентов с нестабильными повреждениями таза [1, 7, 8]. Одним из методов оперативного лечения данной категории больных является остеосинтез аппаратом наружной фиксации (АНФ) [1, 2, 4, 9].

Использование АНФ позволяет предотвратить патологическую подвижность отломков костей таза, что является ключом к стабилизации гемодинамики, прерыванию болевой афферентации, а также способствует гемостазу в области повреждения [3, 5]. Кроме того, после применения АНФ значительно облегчается уход за пострадавшим в палате интенсивной терапии, а также при лечении в профильном отделении.

Лечение с помощью АНФ предполагает длительное нахождение внешней конструкции на костях таза. При этом всегда имеется вероятность воспаления мягких тканей в области погружных элементов аппарата (рис. 1), а также возникновения нестабильности этих элементов.

Одна из основных причин развития воспаления - наличие на стандартном погружном стержне гладкой поверхности в средней части, относительно которой постоянно смещаются мягкие ткани, что приводит к возникновению воспаления (рис. 2).

Нестабильность стержня возникает при несоответствии диаметра стержня толщине диплоэти-ческого слоя кости в области введения. Так, при использовании стержня меньшего диаметра в результате резорбции костной ткани и при отсутствии его опоры на компактную кость возникает «расшатывание» стержня. При использовании стержня с диаметром большим, чем толщина кости, возможно ее раскалывание.

Рис. 1. Воспаление мягких тканей в области их контакта с погружным стержнем аппарата наружной фиксации

Рис. 2. Стандартный стержень – шуруп для чрескостно-го остеосинтеза: а – гладкая поверхность стержня, соприкасающаяся с мягкими тканями

Профилактика возможных осложнений является одной из ведущих задач при использовании АНФ.

С целью уменьшения количества осложнений при наружной фиксации повреждений таза на кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ Тюменской государственной медицинской академии разработан погружной стержень с покрытием из гидроксиапатита (Патент на полезную модель № 100392, 28.06.2010 г. Авторы: А.А. Гринь, К.С. Сергеев, М.А. Рабченюк, Л.Б.Козлов) (рис. 2).

Гидроксиапатит является биоактивным минеральным соединением кальция. Он обладает остеоиндук-тивными свойствами и имеет пористую поверхность, за счет этих характеристик возможна интеграция костной ткани в поверхность стержня [6, 10].

Рис. 3. Оригинальный стержень для аппарата наружной фиксации таза: а – погружная часть, покрытая гидроксиапатитом (70 мм); б – внутрикостная часть (35 мм): разработаны типоразмеры с диаметром резьбы от 4 до 6 мм, с шагом 0,5 мм; в – оставшаяся часть стержня, не покрыта гидроксиапатитом, имеет резьбу М 6 (100 мм)

Благодаря наличию нескольких типоразмеров разработанных нами стержней, возможен их индивидуальный подбор в соответствии с толщиной тазовой кости у пациента. Стержень вводится таким образом, что с тканями человека контактирует покрытая гидроксиапатитом часть. За счет этого происходит адаптация кости и покрытия.

Цель работы: изучить частоту развития осложнений при использовании различных типов погружных стержней для остеосинтеза таза аппаратом наружной фиксации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследовались результаты лечения 117 больных, госпитализированных в ГБУЗ ТО ОКБ № 2 г. Тюмени в период с 2004 по 2011 г., которым проводился остеосинтез таза АНФ, оценено количество развившихся осложнений. Мужчин было 55,9 % (n = 65), женщин – 44,1 % (n = 52). Возраст варьировал от 18 до 72 лет.

В работе использовалась классификация повреждений таза Tile/АО [1]. Ротационно–нестабильные повреждения таза (тип В по классификации Tile/AO) диагностированы у 71 (60,7 %) пациента, вертикально–нестабильные (тип С по классификации Tile/AO) – у 46 (39,3 %) больных. Всем больным выполнялся остеосинтез АНФ в экстренном порядке как компонент противошоковой терапии. После стабилизации общего состояния пациенты переводились в профильное отделение, где выполнялся домонтаж аппарата наружной фиксации и репозиция костных отломков. Срок фиксации составлял при переломах костей таза 2 месяца, при разрывах сочленений – 3 месяца.

Все пациенты были разделены на группы в зависимости от использованных погружных стержней.

I группу составили 56 пациентов: 53,6 % (n = 30) с повреждениями типа В, 46,4 % (n = 26) с повреждениями типа С по классификации Tile/AO. В лечении данной группы больных применялся стандартный стержень – шуруп с гладкой поверхностью в средней части.

Во II группу вошел 51 пациент: 56,9 % (n = 29) c повреждениями типа В, 43,1 % (n = 22) с повреждениями типа С по классификации Tile/AO. Для остеосинтеза таза у этих пациентов использовался стержень с шероховатой средней частью, изготовленной методом пескоструйной обработки.

В лечении 10 пациентов применен оригинальный стержень с покрытием из гидроксиапатита.

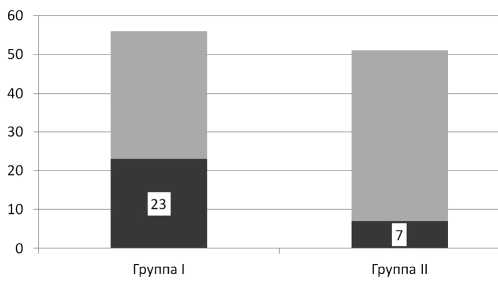

При использовании стержней с шероховатой средней частью и оригинальных стержней применялся индивидуальный подбор диаметра стержня, соответствовавшего толщине диплоэтического слоя тазовой кости пациентов. Было оценено количество воспалительных осложнений в зависимости от типа использованного стержня (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма возникновения воспаления мягких тканей в области погружных элементов аппарата внешней фиксации при использовании разных типов погружных стержней

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Воспаление мягких тканей в области введения погружных элементов наиболее часто возникало при использовании стандартного стержня – 23 пациента (41,6 %). При использовании стержня с шероховатой средней частью воспалительные изменения отмечались у 7 больных (13,6 %).

Данные факты, вероятно, объясняются тем, что мягкие ткани постоянно смещаются относительно гладкой поверхности стандартного погружного стержня, что является стимулом для воспаления. Стержни, обработанные на пескоструйке, вызывают воспаление реже, чем стандартные в связи с тем, что мягкие ткани меньше смещаются относительно их шероховатой поверхности.

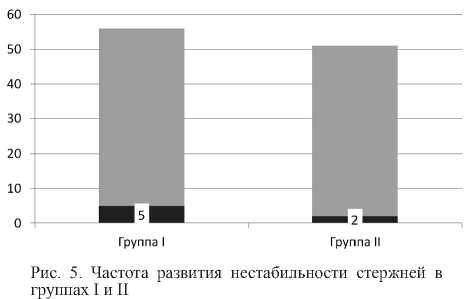

Как видно из рисунка 5, развитие нестабильности в виде «расшатывания» стержня было отмечено у 5 пациентов в группе I (8,9 %), в группе II данное осложнение выявлено у 2 больных (3,9 %).

Полученные данные говорят о том, что вокруг гладкой поверхности стандартного стержня чаще развивается остеорезорбция, особенно при несоответствии диаметра стержня толщине кости, что приводит к его расшатыванию. Расшатывание стержней, обработанных на пескоструйной установке (3,9 %), связано с развитием остеорезорбции, так как их поверхность хотя и является пористой, но не обеспечивает полной интеграции костной ткани в поверхность стержня даже при индивидуальном подборе его размера.

На данный момент времени накоплен опыт применения оригинального стержня с напылением из гидроксиапатита в лечении 10 пациентов с нестабильными повреждениями таза, осложнений в виде воспаления вокруг стержня или развития его нестабильности отмечено не было.

Развитие нестабильности («расшатывание») погружных элементов при использовании различных стержней диагностировалось по наличию зоны резорбции вокруг стержня на контрольной рентгенограмме. Частота возникновения нестабильности отражена на рисунке 5.

ВЫВОДЫ

-

1. Использование стандартных стержней для чрескостного остеосинтеза таза в 41,6 % случаев приводит к развитию воспалительной реакции в мягких тканях.

-

2. Отсутствие индивидуального подбора диаметра стержня приводит к осложнениям в виде их расшатывания (5,3 %), что, в конечном счете, способствует развитию того же воспаления мягких тканей в месте контакта со стержнем.

-

3. Несмотря на индивидуальный подбор диаметра погружного элемента, при использовании стержней с шероховатой средней частью наблюдались случаи воспалительной реакции (13,6 %).

-

4. Отсутствие осложнений при использовании стержней с покрытием из гидроксиапатита указывает на клиническую эффективность данного материала и на необходимость более широкого использования биологических и остеоиндуктивных его свойств в травматологии и ортопедии.