Использование технологии графов для ионосферных исследований

Автор: Ясюкевич Ю.В., Живетьев И.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Одна из актуальных проблем физики ионосферы - взаимосвязь различных регионов ионосферы. В работе изучены межрегиональные связи изменений ионосферной динамики путем применения технологии графов. В качестве информации об ионосфере использованы данные глобальных ионосферных карт (GIM) полного электронного содержания (ПЭС) лаборатории CODE за 2005-2010 гг. Распределение значений максимумов функций корреляции изменения ПЭС в ионосфере имеет сложный характер и позволяет выделить два уровня взаимосвязи между регионами: сильная связь ( r >0.9) и слабая связь ( r >0.72). В Северном полушарии ионосфера характеризуется сильной связью между узлами Арктического региона выше 50° геомагнитной широты. В Южном полушарии подобная область сильной связи гораздо больше. Слабая связь характерна для всего Южного полушария. На юге Северной Америки имеется область, в которой динамика ПЭС коррелирует в различных узлах, при этом практически не коррелируя с динамикой остальной ионосферы.

Ионосфера, графы, полное электронное содержание, глобальные ионосферные карты

Короткий адрес: https://sciup.org/142103568

IDR: 142103568 | УДК: 550.388, | DOI: 10.12737/10545

Текст научной статьи Использование технологии графов для ионосферных исследований

В последние годы значительно усилился интерес к ионосферным исследованиям. Во многом это обусловлено развитием средств зондирования ионосферы, которые позволяют получать инструментальные измерения с пространственным (в том числе и по высоте) и временным разрешением и точностью, значительно превосходящими доступные ранее.

Одним из таких средств стали глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) GPS (Global Positioning System) и ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) [Jakow-ski et al., 2012; Afraimovich et al., 2013] и система геостационарных спутников SBAS (Satellite Based Augmentation System), используемая для поддержки

GPS [Kunitsyn et al., 2015]. С использованием ГНСС в настоящее время осуществляется построение карт вариаций полного электронного содержания (ПЭС) с высоким пространственным разрешением (в регионах, где имеются достаточно плотные сети GPS/ГЛОНАСС, — Япония, Калифорния) [Saito et al., 1998], проводятся интерферометрия ионосферных неоднородностей [Afraimovich et al., 1998] и 4D-рекон-струкция ионосферы [Kunitsyn et al., 2011], строятся глобальные карты распределения ПЭС [Mannucci et al., 1998; Schaer et al., 1998; Hernández-Pajares et al., 1999].

Глобальные ионосферные карты полного электронного содержания GIM (карты GIM) представляют собой набор элементарных ячеек, которые охватывают практически весь земной шар. Размер ячейки состав- ляет 5° по долготе и 2.5° по широте. Общее количество ячеек — 5183. Каждая ячейка содержит данные о вертикальном ПЭС. Таким образом, можно получить данные о вертикальном ПЭС с двухчасовым (с 2014 г. для отдельных лабораторий с часовым) временным разрешением по всему земному шару. В последние годы строятся региональные ионосферные карты с более высоким пространственным и временным разрешением [Ping et al., 2002; Bergeot et al., 2014].

С использованием карт GIM было решено большое число задач: проведены оценка полного числа электронов в ионосфере Земли [Astafyeva et al., 2008] и анализ особенностей Экваториальной аномалии [Huang et al., 2014], выявлены годовая асимметрия ионизации Северного и Южного полушарий [Gulyaeva et al., 2014] и эффекты стратосферных потеплений [Polyakova et al., 2014] и т. д. Глобальность представленных данных, вообще говоря, должна позволить решить задачу взаимодействия ионосферы различных регионов. Для этой цели мы планируем впервые использовать теорию графов.

К настоящему моменту теория графов очень хорошо разработана и имеет в своей основе строгий математический аппарат (см., например, обзор [Newman, 2003]). Теория графов (или, как их часто называют, сетей — networks) в последнее время широко используется для исследования больших сложных систем. Под сетью понимается набор взаимодействующих узлов, связанных между собой тем или иным образом. Признаком связи может выступать любой выбранный параметр — жесткое соединение в компьютерной сети, родственные связи в человеческом сообществе или уровень корреляции между рядами наблюдений. Определяя в предметной области «узлы» и находя между ними «связи», можно сформировать сеть.

Исследуя топологию полученной сети, можно обнаружить глобальную симметрию или асимметрию, выявить кратчайшие пути и скорость передачи информации (в широком смысле), изучить реакцию на сильное воздействие или перестройку системы в связи с каким-либо фактором, т. е. в конечном счете получить новую информацию о коллективной динамике системы в целом — в данном случае об ионосфере.

Исследования нейтральной атмосферы ведутся с применением теории графов с 2000-х гг. [Tsonis, Roebber, 2004; Tsonis, Swanson, 2008; Guez et al., 2012]. Анализ осуществлялся, как правило, с использованием данных архивов реанализа (в частности NCEP reanalysis data, NOAA/OAR/ESRL PSD, Boulder, Colorado []). В настоящей работе мы планируем приложить теорию графов к исследованию ионосферы.

МЕТОДИКА

Как уже было сказано, в работе используются данные глобальных ионосферных карт ПЭС GIM [ftp:// products/ionex]. Карты GIM рассчитываются несколькими лабораториями. Существуют систематические расхождения между данными различных карт [Afraimovich et al., 2008], однако в целом общая динамика ПЭС схожа. В настоящей работе мы остановились на использовании данных CODE (Center for Orbit Determination in Europe, Бернский университет, Швейцария) [http://aiub. ].

Узлами сети являются ячейки карты GIM, расположенные с шагом 2.5° по широте и 5° по долготе. Для каждой ячейки карты GIM мы получаем ряд значений вертикального ПЭС за период 2005–2010 гг. Общее число рядов — 5183, временное разрешение — 2 ч. Далее для каждого ряда проводится усреднение за каждые сутки с 0 до 24 UT. На выходе получаются ряды среднесуточных значений ПЭС длиной 2191 значение. Среднесуточные ряды сглаживаются скользящим средним с окном 365 дней, центрированным на данный день (окно охватывает диапазон ±182 дня относительно текущего), и вычитаются из соответствующих рядов среднесуточных значений ПЭС. В результате мы получаем ряды так называемой аномалии вертикального ПЭС — отклонений среднесуточного ПЭС от текущего годового среднего. Каждый из 5183 полученных рядов аномалии ПЭС соответствует конкретной ячейке карты GIM. Каждому дню исследуемого интервала соответствует одно значение в каждом из рядов. Общая длина рядов аномалии ПЭС — 2191 значение. Использование в качестве исследуемого параметра аномалии ПЭС предполагает, что анализируется согласованность отклика ионосферы на возмущающее воздействие. Взаимосвязь узлов графа определяется на основе корреляции двух рядов аномалии ПЭС в соответствующих ячейках. Кросскорреляционные функции (ККФ) рассчитывались для всех комбинаций пар узлов (всего ~13.5∙106 функций).

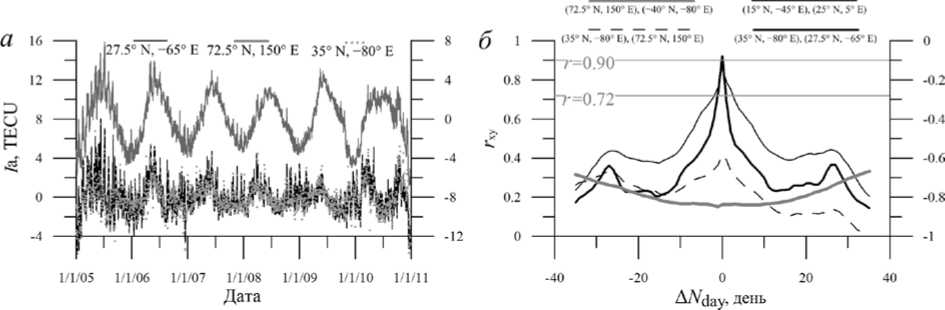

Пример исходных рядов аномалии ПЭС для трех узлов (27.5° N, –65° E; 35° N, –80° E; 72.5° N, 150° E) представлен на рис. 1, а . Шкала для ряда, соответствующего узлу 72.5° N, 150° E, приведена справа. Ряды значений аномалии ПЭС для узлов 27.5° N, –65° E и 35° N, –80° E имеют схожую динамику. ККФ для этих узлов (рис. 1, б , толстая черная кривая) имеет хорошо выраженный максимум, превышающий 0.9. В то же время для узлов 35.5° N, –80° E и 72.5° N, 150° E динамика аномалии ПЭС значительно различается. Коэффициент кросскорреляции (рис. 1, б , черная штриховая кривая) не превышает 0.4. Толстой серой кривой на рис. 1, б приведена ККФ для узлов, расположенных в Северном (72.5° N, 150° E) и Южном (–40° N, –80° E) полушариях. Можно видеть, что ККФ отрицательна и имеет сла-бовыраженный максимум (по абсолютной величине) при сдвиге Δ N day =1 день.

В работе [Tsonis, Roebber, 2004] для задач исследования нейтральной атмосферы принималось, что узлы связаны между собой, если уровень корреляции был более 0.5. При исследовании ионосферы такой подход не совсем приемлем. В связи с тем, что солнечная активность для всей ионосферы является основным фактором, изменение солнечной активности сказывается с определенной задержкой на всех узлах. В результате уровень кросскорреляции между различными узлами будет в целом достаточно высоким.

Рис. 1. Ряды аномалии ПЭС ( а ) для трех ячеек карты GIM (27.5° N, –65° E; 35° N, –80° E; 72.5° N, 150° E) и ККФ рядов аномалий ПЭС ( б ) для трех пар узлов: 35° N, –80° E и 72.5° N, 150° E; 35° N, –80° E и 27.5° N, –65° E; 15° N, –45° E и 25° N, 5° E. Шкалы для узла 72.5° N, 150° E на панели а и для ККФ узлов 72.5° N, 150° E и –40° N, –80° E на панели б приведены справа

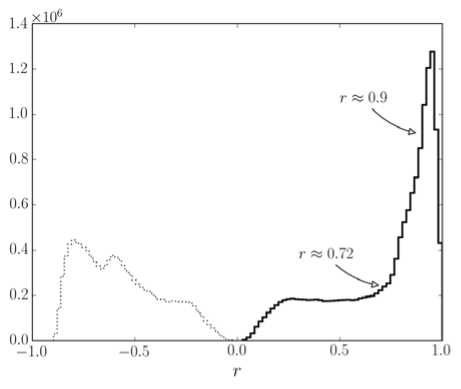

На рис. 2 представлено распределение максимальных по абсолютной величине значений ККФ аномалий ПЭС r xy для всех пар узлов (всего ~13.5∙106 значений). Шкала слева отмечает число пар узлов, максимум значения ККФ рядов аномалий ПЭС для которых приходится на текущий бин. Можно видеть, что до r= 0.72 значения распределены достаточно равномерно. Далее начинается резкий рост. Кроме того, имеется достаточное большое число пар, для которых корреляция рядов превышает 90 %. В распределении уровень корреляции 0.9 приходится на величину, которая в ~ V2 раз меньше максимума. На основании этого мы выделили следующие критерии наличия связи: r xy <0.72 — связь отсутствует; r xy >0.72 — присутствует по крайней мере слабая связь; r xy>0.90 — присутствует сильная связь.

Некоторое увеличение распределения в области отрицательной корреляции (рис. 2) может быть связано с обратной зависимостью в ионосферной динамике различных полушарий. При этом ни для каких пар не отмечалась корреляция сильнее –0.9. Меньший уровень (по абсолютной величине) корреляции относительно узлов с положительной корреляцией

Рис. 2. Распределение максимальных по абсолютной величине значений ККФ аномалий ПЭС для всех узлов. Пунктиром обозначена область отрицательных значений обусловлен, по-видимому, пространственным разнесением узлов с высоким уровнем отрицательной корреляции и несогласованной изменчивостью локальных и глобальных характеристик ионосферы. Заметим, что в областях, в которых отсутствуют непосредственные измерения GPS/ГЛОНАСС, существенное влияние оказывает интерполяция данных. В результате корреляция рядов данных для близких узлов будет в любом случае выше, чем для разнесенных.

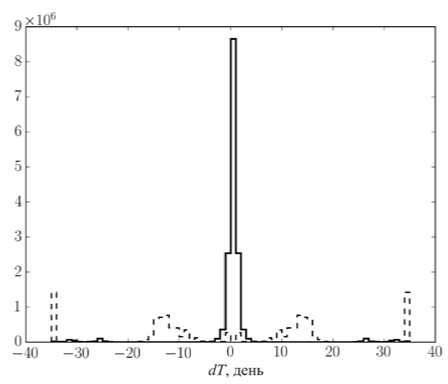

На рис. 3 представлены временные сдвиги рядов, при которых наблюдается максимум ККФ. Можно видеть, что наиболее вероятные значения лежат в пределах одного дня. Значения, расположенные в бинах [–1] и [1], в реальности могут соответствовать ситуации, когда сдвиг обусловлен не реальной задержкой, а выбором начала суток в 0 UT (universal time) вместо, например, 0 LT (local time) или 12 LT. Расположение большинства значений сдвига, соответствующего максимуму корреляционной функции, указывает на глобальный характер как взаимодействия узлов, так и внешнего влияния на ионосферу.

На следующем этапе исследования нами были построены сети (графы) с выбранным порогом наличия связи.

Рис. 3. Распределение временных сдвигов, при которых наблюдается максимум по абсолютной величине ККФ между рядами. Сплошная кривая — выборка для ККФ с положительным максимумом, штриховая — с отрицательным

СТЕПЕНЬ ВЗАИМОСВЯЗИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ ИОНОСФЕРЫ

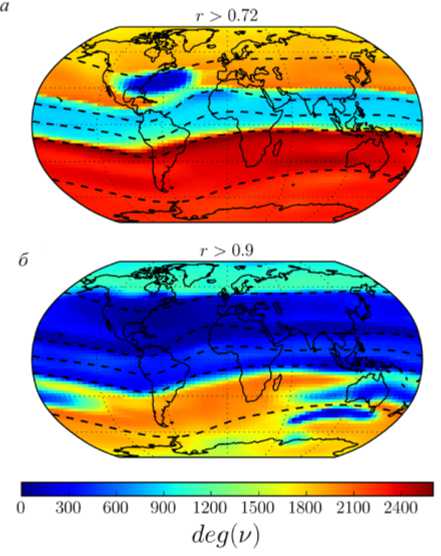

На рис. 4 плотностью заливки представлено число связей (так называемая степень — deg) для каждого узла сети, т. е. число узлов карты GIM, с которыми для текущего узла достигнут заданный уровень корреляции: панель а — слабая связь; панель б — сильная связь. Можно видеть (рис. 4, а ), что выделяются три основных региона с границей по ±14° геомагнитной широты (MLat — magnetic latitude): регион экваториальной аномалии [Appleton, 1954], Северное и Южное полушария. Внутри регионов среднее число связей с другими узлами близко. В Северном полушарии на юге Северной Америки выделяется регион, который характеризуется малым числом связей. Этот регион захватывает часть Мексиканского залива, Атлантического океана и достигает 50° MLat.

Анализ числа сильных связей (рис. 4, б ) показывает значительную асимметрию Северного и Южного полушарий. Частично это может быть связано с методикой построения карт GIM. В Южном полушарии имеется меньшее число станций, используемых для построения карт GIM. В результате интерполяции данных узлы связаны друг с другом сильнее. Заметим, что это верно только отчасти, так как в регионе юга Африки и Южной Америки станций вполне достаточно, однако количество сильных связей для узлов в этом регионе довольно значительное. Кроме того, если бы большое число связей было только эффектом построения карт, то и регион Австралии также должен был бы характеризоваться большим числом связей.

Рис. 4. Пространственное распределение числа связей каждого узла: а — порог r >0.72 (слабая связь), б — порог r >0.9 (сильная связь). Штриховыми линиями нанесены геомагнитный экватор и геомагнитные параллели (±14° MLat, ±50° MLat).

Для более детального выяснения механизма влияния методики построения карт необходимо рассмотреть, какие именно узлы сети взаимодействуют между собой.

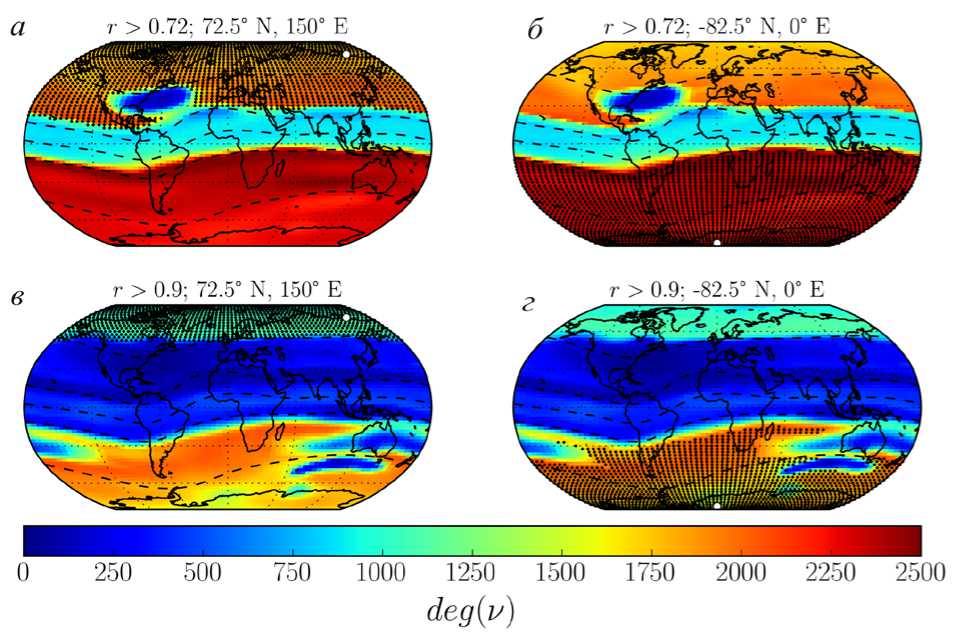

На рис. 5 для узлов в Северном (72.5° N, 150° E) и Южном (–82.5° N, 0° E) полушариях представлено, с какими из узлов сети у них имеются слабые ( а , б ) и сильные ( в , г ) связи. Выбранный узел отмечен крупной белой точкой, узлы, с которыми имеются связи, обозначены мелкими точками. Фоном показано пространственное распределение числа связей, представленное на рис. 4.

Можно видеть (рис. 5, б , г ), что узел на Южном полюсе характеризуется слабым уровнем связи со всем Южным полушарием и сильным уровнем связи с большей частью узлов в Южном полушарии. Это же справедливо для узла в Северном полушарии (рис. 5, а , в ). В слабом уровне связей в Северном полушарии обособленно стоит регион юга Северной Америки. Кроме того, уровень сильной связи между узлами Северного полушария ограничен Арктическим регионом (область выше +50° MLat). Таким образом, узлы в Арктическом регионе очень сильно связаны друг с другом и гораздо слабее с узлами в средних широтах.

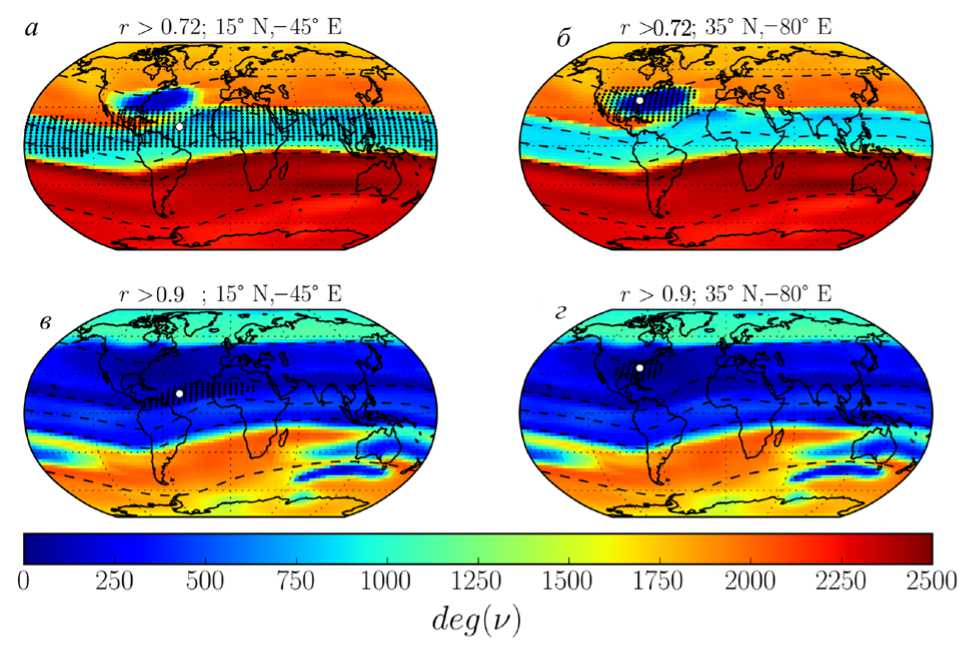

Достаточно хорошее согласование изменений ПЭС имеет место для экваториальной ионосферы (рис. 6, а , в ). При этом в данной области связь носит в целом слабый характер. Сильная связь наблюдается только для небольших областей (рис. 6, в ).

На рис. 6, б , г представлены узлы, с которыми центральный узел в южной части Северной Америки (отмечен крупной белой точкой) имеет сильные связи. Можно видеть, что внутри выделенной области узлы характеризуются слабой связью (сильная связь в этой области наблюдается между близко расположенными узлами) и практически не связаны с остальной ионосферой.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе с использованием теории графов изучена связь изменений ионосферной динамики в регионах. Распределение значений максимумов функций корреляции аномалии ПЭС имеет сложный характер и позволяет выделить два уровня взаимосвязи между регионами — сильную ( r >0.9) и слабую ( r >0.72) связь.

Выявлено, что ионосфера Арктического региона характеризуется сильной связью выше 50° MLat. Для Южного полушария область сильной связи гораздо больше. Слабая связь между узлами характерна для всего Южного полушария.

На юге Северной Америки имеется область, изменения ПЭС в которой коррелированы друг с другом. При этом их динамика значительно отличается от соответствующей динамики в остальной среднеширотной ионосфере Северного полушария. Схожая по свойствам область имеется в Южном полушарии в австралийском секторе. Стоит отметить, что данные области не совпадают с известными ионосферными аномалиями, такими как якутская аномалия или аномалия моря Уэдделла [Klimenko et al., 2015], чего можно было бы ожидать.

Рис. 5. Взаимосвязь узлов в Северном ( а , в ) и Южном ( б , г ) полушариях: а , б — слабая связь, в , г — сильная связь. Крупной белой точкой на каждой панели отмечен выбранный для примера узел; мелкими точками — узлы, с которыми он связан

Рис. 6. Взаимосвязь узлов в экваториальной области ( а , в ) и регионе юга Северной Америки ( б , г ): а , б — слабая связь; в , г — сильная связь. Крупной белой точкой на каждой панели отмечен выбранный для примера узел; мелкими точками — узлы, с которыми он связан

Может ли эта область на графе быть артефактом, связанным с особенностями построения карт GIM CODE или плотностью распределения по поверхности Земли станций GPS/ГЛОНАСС, использующихся для построения карт GIM? Хотя в Северной Америке на территории США расположена одна из самых плотных в настоящее время сетей станций GPS/ГЛОНАСС, далеко не все станции используются при построении карт. Из-за большой ресурсоемкости для расчета карт GIM используется разреженная сеть. В результате плотность сетей в американском и европейском секторах сопоставима. Стоит заметить, что регион, где наблюдается аномалия, расположен вблизи материка, следовательно, ионосфера в этом регионе зондируется наклонными лучами «приемник–спутник», т. е. плотность сетей, по всей видимости, не может являться причиной появления артефакта на графе. Чтобы выяснить, чем является данная особенность графа: артефактом, обусловленным методикой построения карт GIM, или отражением аномальных свойств ионосферы, — мы провели расчеты для карт GIM еще одной лаборатории (Grup Universitat Politecnica de Catalunya — UPCG). В UPCG используется двухслойная модель ионосферы с переменной высотой [Hernández-Pajares et al., 1999], существенно отличающаяся от модели тонкого слоя на заданной высоте, используемой CODE. Аномальная область с особенной ионосферной динамикой в регионе Северной Америки присутствует на графах, полученных по данным обеих лабораторий. Следовательно, можно заключить, что данная область не является артефактом и ее появление обусловлено реальными физическими механизмами в ионосфере.

По данным, представленным в [Wang et al., 2010], можно видеть, что в этой области наблюдаются наибольшие ионосферные эффекты во время магнитных бурь. С этим может быть связан факт низкого значения корреляции с остальными регионами. Однако этот факт может быть справедлив только для бурь, рассматриваемых в [Wang et al., 2010]. Кроме того, вопрос о физической причине усиления эффектов остается открытым.

Географически данная изолированная область располагается в области формирования основной ветви теплого течения Гольфстрим, однако по размеру она значительно превышает область формирования основной ветви Гольфстрима. В работе [Buf-ton, 1984] было показано, что над зоной Гольфстрима увеличивается концентрация углекислого газа. В целом особенности температурного режима и нейтрального состава атмосферы могут приводить к особенностям в динамике электронной концентрации, хотя в случае такого механизма более вероятно было бы регистрировать аномалию вдоль всего Гольфстрима. Для выявления реального механизма формирования изолированной области, характеризующейся собственной ионосферной динамикой, необходимы дальнейшие исследования.

В настоящей работе мы не останавливаемся на особенностях локального воздействия во время экстремальных событий в ионосфере, таких как магнитные бури или стратосферные потепления. Дан- ные задачи представляют собой предмет дальнейших исследований.

Авторы искренне благодарны рецензентам за замечания, позволившие значительно улучшить данную статью. Авторы благодарят центры CODE и UPCG за данные карт GIM. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (14-37-00027).

Список литературы Использование технологии графов для ионосферных исследований

- Afraimovich E.L., Palamartchouk K.S., Perevalova N.P. GPS radio interferometry of travelling ionospheric disturbances//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1998. V. 60, N 12. P. 1205-1223.

- Afraimovich E.L., Astafyeva E.I., Yasukevich Yu.V., et al. Response of global and regional ionosphere electron content to solar activity changes//Geomagetism and Aeronomy. 2008. V. 48, N 2. P. 187-200.

- Afraimovich E.L., Astafyeva E.I., Demyanov V.V., et al. A review of GPS/GLONASS studies of the ionospheric response to natural and anthropogenic processes and phenomena//J. Space Weather and Space Climate. 2013. V. 3. A27.

- Appleton E.V. The anomalous equatorial belt in the F2-layer//J. Atmos. Terr. Phys. 1954. V. 5. P. 348-351.

- Astafyeva E. I., Afraimovich E. L., Oinats A.V., et al. Dynamics of global electron content in 1998-2005 derived from global GPS data and IRI modeling//Adv. Space Res. 2008. V. 42. P. 763-769 DOI: 10.1016/j.asr.2007.11.007

- Bergeot N., Chevalier J.-M., Bruyninx C., et al. Near real-time ionospheric monitoring over Europe at the Royal Observatory of Belgium using GNSS data//J. Space Weather and Space Climate. 2014. V. 4. A31.

- Bufton J.L. Evidence for atmospheric carbon dioxide variability over the Gulf Stream//Geophys. Res. Lett. 1984. V. 11, N 11. P. 1141-1143.

- Guez O., Gozolchiani A., Berezin Y., et al. Climate network structure evolves with North Atlantic Oscillation phases//Europhys. Lett. 2012. V. 98. Р. 38006 DOI: 10.1209/0295-5075/98/38006

- Gulyaeva T.L., Arikan F., Hernandez-Pajares M., Veselovsky I.S. North-south components of the annual asymmetry in the ionosphere//Radio Sci. 2014. V. 49. P. 485-496 DOI: 10.1002/2014RS005401

- Hernández-Pajares M., Juan J.M., Sanz J. New approaches in global ionospheric determination using ground GPS data//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 1999. V. 61. P. 1237-1247.

- Huang L., Wang J., Jianga Y., et al. A preliminary study of the single crest phenomenon in total electron content (TEC) in the equatorial anomaly region around 120° E longitude between 1999 and 2012//Adv. Space Res. 2014. V. 54, N 11. P. 2200-2207 DOI: 10.1016/j.asr.2014.08.021

- Jakowski N., Béniguel Y., DeFranceschi G., et al. Monitoring, tracking and forecasting ionospheric perturbations using GNSS techniques//J. Space Weather and Space Climate. 2012. V. 2. A22.

- Klimenko M.V., Klimenko V.V., Karpachev A.T., et al. Spatial features of Weddell Sea and Yakutsk Anomalies in foF2 diurnal variations during high solar activity periods: Interkosmos-19 satellite and ground-based ionosonde observations, IRI reproduction and GSM TIP model simulation//Adv. Space Res. 2015. V. 55. P. 2020-2032.

- Kunitsyn V.E., Nesterov I.A., Padokhin A.M., Tumanova Yu.S. Ionospheric radio tomography based on the GPS/GLONASS navigation systems//J. Communications Technology and Electronics. 2011. V. 56, N 11. P. 1269-1281.

- Kunitsyn V., Kurbatov G., Yasyukevich Yu., Padokhin A. Investigation of SBAS L1/L5 signals and their application to the ionospheric TEC studies//Geoscience and Remote Sensing Letters. 2015. V. 12, N 3. P. 547-551. 2350037 DOI: 10.1109/LGRS.2014

- Mannucci A.J., Wilson B.D., Yuan D.N., et al. A global mapping technique for GPS derived ionosphere TEC mea-surements//Radio Sci. 1998. V. 33, N 3. P. 565-582.

- Newman M.E.J. The structure and function of complex networks//SIAM Rev. 2003. V. 45, N 2. P. 167-256 DOI: 10.1137/S003614450342480

- Ping J., Kono Y., Matsumoto K., et al. Regional ionosphere map over Japanese Islands//Earth Planets Space. 2002. V. 54. P. e13-e16.

- Polyakova A.S., Chernigovskaya M.A., Perevalova N.P. Ionospheric effects of sudden stratospheric warmings in Eas-tern Siberia region//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2014. V. 120. P. 15-23 DOI: 10.1016/j.jastp.2014.08.011

- Saito A., Fukao S., Miyazaki S. High resolution mapping of TEC perturbations with the GSI GPS network over Japan//Geophys. Res. Lett. 1998. V. 25. P. 3079-3082 DOI: 10.1029/98GL52361

- Schaer S., Beutler G., Rothacher M. Mapping and predic-ting the ionosphere//Proc. IGS AC Workshop. Darmstadt, Germany. February 9-11. 1998. P. 307-320.

- Tsonis A.A., Roebber P.J. The architecture of the climate network//Physica A. 2004. V. 333. P. 497-504.

- Tsonis A.A., Swanson K.L. Topology and рredictability of El Nino and La Nina Networks//Phys. Rev. Lett. 2008. V. 100. 228502.

- Wang W., Lei J., Burns A.G., et al. Ionospheric response to the initial phase of geomagnetic storms: Common features//J. Geophys. Res. 2010. V. 115. A07321 DOI: 10.1029/2009JA014461