Использование типохимических особенностей монацита для установления стратиграфической принадлежности терригенных пород хр. Сабля (Приполярный Урал)

Автор: Никулова Н.Ю., Филиппов В.Н., Швецова И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (236), 2014 года.

Бесплатный доступ

В результате литологического, геохимического и минералогического изучения установлена принадлежность палеонтологически неохарактеризованных грубообломочных пород в зоне контакта фундамент/чехол на хр. Сабля к тельпосской свите нижнего ордовика. Выявленные с помощью микрозондовых исследований морфологические и химические особенности монацита позволили использовать его в качестве важного минералогического критерия при выяснении стратиграфической принадлежности проблематичной толщи.

Гравелит, гранит, монацит, биотит, акцессорные минералы

Короткий адрес: https://sciup.org/149129134

IDR: 149129134

Текст научной статьи Использование типохимических особенностей монацита для установления стратиграфической принадлежности терригенных пород хр. Сабля (Приполярный Урал)

Монацит — достаточно распространенный акцессорный минерал, известный на Приполярном Урале в породах различного возраста и происхождения, хорошо изученный и широко применяемый для геохронологических исследований жильных и магматических пород. Монациту из палеозойских терригенных пород уделено меньшее внимание, хотя вариации состава этого минерала могут использоваться в качестве индикаторных для установления источников поступления РЗЭ и способов образования и локализации РЗЭ-минерализации при оценке металлогенической перспективности терригенных толщ. Закономерные изменения химического состава монацита позволяют использовать его при реконструкции условий седиментогенеза, объяснения механизмов постседиментационных процессов и пространственного распределения минеральных проявлений [1,8—10].

Изученный монацит обнаружен в метаморфизованных гравелитах в зоне контакта фундамент/чехол в се верной части хр. Сабля (Приполярный Урал). Грубообломочные толщи в западной части Ляпинского антиклинория различаются по возрасту и генезису и могут быть: морскими — хобеинская (RF3 hb) или тельпосская (O1tl) свиты, континентальными — орогенная моласса лаптопайской (V2 —C1lp) свиты или внутриформаци-онными образованиями в составе вулканогенного комплекса пород саблегорской (R3—V1sb) свиты [6, 7, 11]. В целом изученность территории Саб-линского хребта соответствует уровню начала 60-х годов XX века. Позднее авторы проводившихся в районе тематических исследований в соответствии со своими представлениями относили обломочные толщи к тем или иным стратиграфическим подразделениям. Неоднозначность трактовки генезиса и стратиграфической принадлежности обломочной толщи, перспективной на обнаружение редкоземельной и благороднометалль-ной минерализации, определила необходимость ее литолого-геохимического и минералогического изучения. При отсутствии прямых структурногеологических и биостратиграфиче-ских данных монацит в качестве минерала-индикатора состава материнских пород и физико-химических условий осадочного породообразования может быть использован для обоснования стратиграфического положения терригенной толщи.

Содержащий монацит серовато-вишневый гравелит сложен обломками размером 2—5 мм, погруженными в тонко-мелкопсаммитовый (0.05— 0.25 мм) кварцевый заполнитель. Гравийные зерна представлены преимущественно кварцем, реже встречается тонкозернистый кварцитопесча-ник и очень редко — мелкозернистая полевошпат-кварцевая порода. В матриксе содержатся единичные зерна циркона, апатита, турмалина, гематита и карбоната. По результатам нормативного минерального пересчета химического анализа в составе гравелитов преобладает кварц (85.9 %), присутствуют мусковит (6.4 %), кислый (№ 10) плагиоклаз (2.9 %), хлорит

(2.2 %), гематит (1.6 %), магнезит (0.3 %) и ильменит (0.2 %). По данным минералогического анализа, среди акцессорных минералов омечаются также рутил, лейкоксен, эпидот, магнетит и пирит. По составу породообразующих и акцессорных минералов и микроструктурным особенностям изученные гравелиты аналогичны гравелитам тельпосской свиты, описанным в различных районах Приполярного Урала [4, 5]. Важным свидетельством принадлежно сти их к тельпосской свите, а не сходным по петрографическому составу породам фундамента служат выявленные морфологические и структурнохимические особенности монацита.

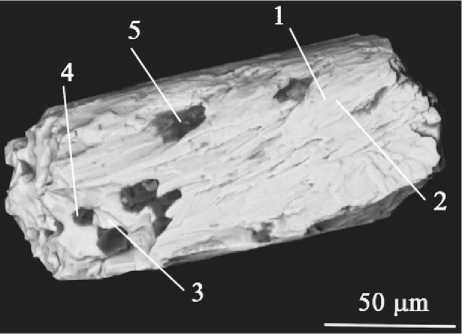

Монацит представлен слабоока-танными и неокатанными желто-коричневыми призматическими кристаллами и зернами, сложенными пластинчатыми субиндивидами с микровключениями кварца и биотита (рис. 1) и в сростках с последним.

Изученные монациты характеризуются непостоянным составом, не содержат тория или содержат его в незначительных количествах (табл. 1).

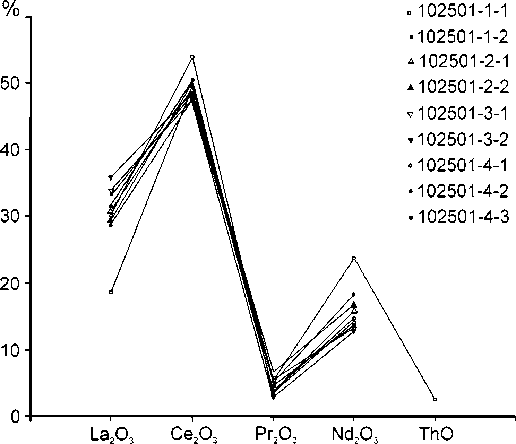

Содержание La 2 O 3 в различных частях одного зерна изменяется практически в 2 раза (обр. 102501-1), в остальных случаях незначительно. Количество Ce 2 O 3 находится в пределах 30.58—34.23 мас. %. Примесь неодима

Рис. 1. Кристалл монацита с включениями слюды и кварца и отпечатками включений, обр. 102501-4. Цифрами показаны точки, в которых проведены замеры: 1—3 — монацит (табл. 1), 4 — SiO2 100 мас. %; 5 — Al2O3 19.0,

SiO2 57.49, K 2 O 4.0, Fe2O317.6 мас. % *

Nd 2 O 3 весьма существенна во всех образцах (8.85—15.33 мас. %). В монаците с максимальным содержанием Nd 2 O 3 обнаружено также 1.64 мас. % Sm 2 O 3 . Торий установлен в одном образце, также имеющем неоднородное строение.

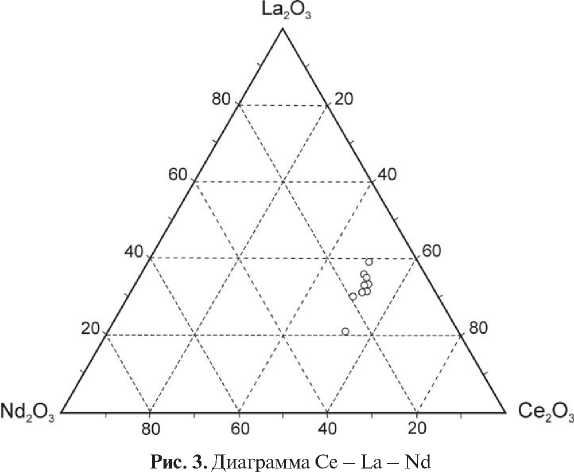

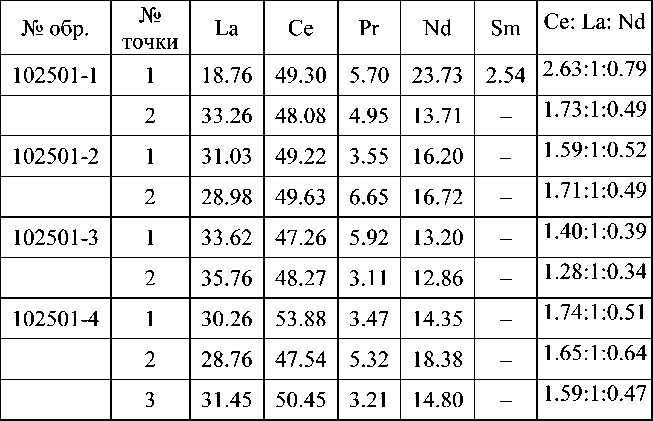

В спектре лантаноидов прослеживается обратная зависимость в содержании La 2 O 3 и Nd 2 O 3 (табл. 2, рис. 2). По соотношению главных минералообразующих элементов они соответствуют Ce-La-монациту и один состав — Nd — монациту (табл. 2, рис. 3). Соотношение Ce : La: Nd в спектре лантаноидов отражает значительное преобладание церия над лантаном и неодимом и позволяет количественно оценить корреляционную зависимость второстепенных элементов.

По составу изученные нами монациты соответствуют ранней генера-

Таблица 1

Химический состав монацитов*, мас. %

|

№ обр. |

№ точки |

Р2О5 |

СаО |

Ьа20з |

Се2О3 |

Рг2О3 |

Nd2O3 |

Sm2O3 |

ThO2 |

Расчетная формула монацита |

|

102501-1 |

1 |

34.63 |

0.78 |

12.12 |

31.84 |

3.66 |

15.33 |

1.64 |

— |

(Ceo^aNdo^oLaojsPro о5Сао,оз8т0,о2)о.89 РдотСЦ |

|

2 |

29.60 |

— |

23.26 |

33.63 |

3.46 |

9.59 |

— |

— |

(Сео.49 Lao.34 Ndo.14 Рг 0.05)1.01 Р0.99О4 |

|

|

102501-2 |

1 |

35.60 |

0.57 |

19.38 |

30.74 |

2.22 |

10.12 |

— |

— |

(Ceo.4i Lao,26 Ndo.i3Pr о,озСао.о2)о,85 РдодСЦ |

|

2 |

35.48 |

— |

17.86 |

30.58 |

2.88 |

10.30 |

— |

— |

(Ceo.4i Lao.24 Ndo.14 Pr 0.04)0.82 Р 1.10О4 |

|

|

102501-3 |

1 |

30.75 |

— |

23.28 |

32.73 |

4.10 |

9.14 |

— |

— |

(Свод? Lao,33 Ndo,i3 Рг о,об)о,98 PL01O4 |

|

2 |

31.16 |

— |

24.62 |

33.23 |

2.14 |

8.85 |

— |

— |

(Ceo.47 Lao.35 Ndo.i2Pr 0.03)0.97 P1.02O4 |

|

|

102501-4 |

1 |

37.23 |

— |

18.66 |

32.40 |

1.15 |

9.46 |

— |

1.10 |

(Ceo.42 Lao.24 Ndo.^Pr o.oiTho.oi)o.8o P1.11O4 |

|

2 |

27.96 |

— |

20.50 |

33.89 |

3.79 |

13.11 |

— |

— |

(Ce0.5i La0.3i Ndo,.) Pr о.об)ьоб P0.96O4 |

|

|

3 |

30.04 |

— |

21.40 |

34.23 |

2.18 |

10.04 |

— |

2.11 |

(Ceo.49 Lao,3i Ndo.14 Pr о.озТЬо 02)0,98 Pi,oo04 |

‘ Монациты изучались с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM—6400 с энергетическим рентгеновским спектрометром Link.

Рис. 2. Распределение оксидов РЗЭ в монаците

ции гранитных монацитов, включенных в биотит и калиевый полевой шпат [3], для которых характерно отсутствие редких земель иттриевой группы, относительно постоянное содержание церия и колебание содержаний примесей. Составы исследованных нами зерен значительно отличаются от известных в регионе монацитов метаморфогенной генерации, содержащихся в породах фундамента или переотложенных из них [1, 5, 9— 13], а также от гидротермальных [2, 8] по соотношению основных элементов и составу примесей. Все изученные монациты содержат включения сингенетичного с ними биотита: A1 2 O 3 — 27.71—40.18, SiO 2 — 33.83—61.63, K 2 O — 7.56—9.28, Fe 2 O 3 — 2.12—3.06 мас. %. Присутствие на поверхности зерен монацита включений неустойчивого к выветриванию биотита является признаком близкого расположения источника терригенного материала. К востоку и западу от выходов

Таблица 2

Спектр лантаноидов в монацитах, мас. %

проблематичных гравелитов располагаются несколько некрупных интрузивных тел биотитовых гранитов саль-неро-маньхамбовского ( y V—C^I) комплекса. Сростки биотита с монацитом обнаружены и изучены О. В. Удорати-ной в шлифах из гранитов (устное сообщение). Нами проведены микро-зондовые исследования биотита, содержащего микровключения монацита из протолочной пробы гранита. Во всех случаях составы биотитов и монацитов, в том числе набор и соотношение микропримесей, одинаковы.

Таким образом, изученные породы по литологическим особенностям, химическому и минеральному составу аналогичны тельпосским гравелитам сопредельных районов Приполярного Урала. Типохимические особенности монацитов, содержащих включения биотита, являются важным аргументом для отнесения гравелитовой толщи к тельпосской свите нижнего ордовика. Гравелиты унаследовали петрофонд подстилающих метаморфических пород фундамента, а также биотитовых гранитов сальнеро-мань-хамбовского (уV—C1S1) комплекса, не имеют геохимических и минералогических признаков присутствия материала коры выветривания и не содержат обломков допалеозойских пород и минералов, подвергшихся существенным гипергенным изменениям. Быстрая скорость погружения и близость береговой линии способствовали интенсивной дезинтеграции, размыву недавно образованных гранитных массивов, фракционированию и переотложению тяжелых акцессорных минералов. Последовавшие постдиагенетические изменения не привели к существенному изменению их внешнего облика и состава, что позволяет использовать особенности монацита в качестве минералогического критерия при установлении возраста палеонтологически не охарактеризованных терригенных толщ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программ фундаментальных исследований УрО РАН № 12-У-5-1008 «Редко- и благороднометалльная минерализация осадочного генезиса в нижнепалеозойских толщах севера Урала».

Список литературы Использование типохимических особенностей монацита для установления стратиграфической принадлежности терригенных пород хр. Сабля (Приполярный Урал)

- Козырева И. В., Юдович Я. Э., Швецова И. В., Кетрис М. П., Ефанова Л. И. Глиноземистые и железистые породы Приполярного Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 101 с.

- Кунц А. Ф., Козырева И. В. Монацитовая минерализация Североуральско-Тиманского региона // Минералогия Урала - 2007. Миасс: ИМин УрО РАН, 2007. С. 237-240.

- Ляхович В. В. Акцессорные минералы, их генезис, состав, классификация и индикаторные признаки. М.: Наука, 1968. 275 с.

- Никулова Н. Ю. Литологический состав отложений базального горизонта уралид на г. Маяк (Приполярный Урал) // Литосфера. 2008. № 5. С. 113-116.

- Никулова Н. Ю. Минералогические критерии золотоносного горизонта алькесвожской свиты на участке «Руины» (Приполярный Урал) // Литосфера. 2010. № 6. С. 105-110.