Использование трехмерных моделей в ходе морфометрического анализа нуклеусов стоянки Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан)

Автор: Марковский Г.И., Алишер Кызы С., Абдыканова А., Шнайдер С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Стоянка Обишир-5 является одним из ключевых памятников Центральной Азии для понимания процессов неолитизации и характеристики изменений в каменном производстве во время перехода к производящей экономике. В ходе многолетних работ на стоянке Обишир-5 собрана представительная коллекция артефактов, составлено подробное технико-типологическое описание значимых категорий каменной индустрии. Для большей части нуклеусов были предположительно определены техники скола, использовавшиеся при получении целевых пластинчатых заготовок -отжимная и ударная. Одним из основных критериев идентификации являлся угол между ударной площадкой и фронтом скалывания (отжим - близок к 90°, ударная техника - близок к 75°), также учитывались способы подправки дуги скалывания, форма негативов на фронте расщепления, их регулярность и ориентация. Определение угла между ударной площадкой и фронтом расщепления на нуклеусах из коллекции стоянки Обишир-5 при помощи угломера оказалось проблематично, поскольку большинство изделий сильно истощены, имеют следы финальных подправок и снятий. Однако использование высокоточных масштабируемых 30-моделей позволило произвести необходимые измерения, а также посчитать объем предметов. В результате средний угол для нуклеусов с признаками отжимного расщепления составил 87,7°, с признаками ударного - 78,3°. Ядрища первой группы оказались в среднем почти в 4 раза миниатюрнее и более стандартизированы. Итоги работы с трехмерными моделями стали еще одним аргументом в пользу правильности предположения об использовании двух техник скола. В ходе данной работы была продемонстрирована эффективность использования трехмерного моделирования для изучения археологических коллекций. Примененная методика измерения будет скорректирована и дополнена в ходе дальнейших исследований. Запланирован подробный анализ 30-моделей экспериментальных нуклеусов, новых находки со стоянки Обишир-5, а также артефактов из коллекций других археологических объектов Центральной Азии.

Центральная азия, обишир-5, техника скола, отжимная технология, трехмерная модель, 3d

Короткий адрес: https://sciup.org/145146421

IDR: 145146421 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0169-0174

Текст научной статьи Использование трехмерных моделей в ходе морфометрического анализа нуклеусов стоянки Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан)

Памятник Обишир-5 располагается в южной части Ферганской долины у подножия южного склона хребта Катрантау, в 4 км к западу от г. Айдаркен (Южный Кыргызстан, Баткенская обл.). Наряду с другими археологическими объектами из группы стоянок Обишир, выявленных вблизи Айдаркена, памятник Обишир-5 был открыт Ферганским палеолитическим отрядом Института Археологии АН УзбССР под руководством У.И. Исламова в 1965 г. [Исламов, 1980]. В 2015 г. в рамках работы международной российско-кыргызской экспедиции изучение объекта Обишир-5 было возобновлено. На новом этапе исследований внесены коррективы в стратиграфические характеристики отложений и культурно-хронологическую интерпретацию памятника [Шнайдер и др., 2016; 2019].

На данный момент на стоянке выявлены три культурных горизонта. Первый горизонт прослеживается в литологическом слое 1, сложенном суглинками с цветовым диапазоном от светло-серого до серо-коричневого. В хронологическом отношении первый горизонт определен в границах бронзового века – Средневековья. Второй культурный горизонт зафиксирован в литологических слоях 2 и 3, которые представлены суглинками коллювиального генезиса светло- и темно-коричневого оттенков. Согласно результатам радиоуглеродного AMS-датирования отложения имеют среднеголоценовый возраст, серия полученных датировок сгруппирована в промежутке 9–6,5 тыс. л.н. Третий культурный горизонт выявлен в отложениях литологических слоев 4 и 5, сформированных плотными суглинками от кремового до желтовато-коричневого цвета с малым количеством обломочного материала. По данным радиоуглеродного и термолюминесцентного датирования возраст последнего горизонта определен в границах 14–9,8 тыс. л.н [Шнайдер и др., 2017; Taylor et al., 2021].

Каменная индустрия культурного горизонта 2 в технико-технологическом плане однородна и на-170

правлена на получение пластинок и микропластин в качестве целевых заготовок для орудий. Первичное расщепление осуществлялось посредством утилизации призматических и торцовых нуклеусов. В орудийном наборе широко представлены микропластины с вентральной ретушью, проколки, выемчатые орудия на пластинках, концевые скребки, микродолотовидные орудия, а также единичные пластинки с притупленным краем и трапеции [Шнайдер и др., 2016; 2019]. Коллекцию каменных артефактов дополняют подвески, выполненные с использованием техники шлифовки и бикониче-ского сверления [Федорченко и др., 2018]. Для каменной индустрии горизонта 3 также характерна мелкопластинчатая направленность при бόльшей доле отщепов в категории сколов. Пластинчатые заготовки получали в процессе утилизации подпризматических и торцовых нуклеусов, заготовки отщеповых пропорций скалывали с плоскостных ядрищ в рамках продольного, бипродольного и радиального расщепления. В орудийном наборе представлены концевые скребки (в т.ч. концевые скребки на пластинах), выделяются пластинки с ретушью притупления, долотовидные изделия, острия на пластинах, оформленные ретушью притупления [Шнайдер и др., 2016; 2019].

Материалы и методы исследования

В ходе обработки археологической коллекции стоянки Обишир-5 в рамках атрибутивного подхода было составлено подробное технико-типологическое описание значимых категорий каменной индустрии [Павленок, Белоусова, Рыбин, 2011], для нуклевидных форм и показательных орудий были созданы трехмерные копии высокого разрешения при помощи 3D-сканера Range Vision Spectrum [Чистяков и др., 2019]. Применение методов 3D-моделирования в археологии на данный момент является одним из наиболее перспективных и активно развивающихся направлений, поскольку обеспечивает быстрое и качественное документирование артефактов, частично либо полностью заменяя графический рисунок и фотографию [Колобова и др., 2020]. Трехмерные масштабируемые модели позволяют проводить морфологический анализ каменных артефактов, а также предоставляют доступ к широкому спектру измерений. Иллюстрации, метрические и статистические данные, полученные при использовании высокоточных 3D моделей, обладают высокой верификацией, что положительно сказывается на результатах любого исследования [Чистяков, Бочарова, Колобова, 2021].

В категории нуклеусов памятника Обишир-5 преимущественно присутствуют объемные призматические, цилиндрические и конические ядри-ща, направленные на получение пластинок и микропластин. Из общего числа нуклевидных форм (всего 48 экз.) в дальнейшее исследование были включены ядрища с сохранившимися ударными площадками и фронтами скалывания, имевшими серию снятий (41 экз.). Для выбранных артефактов на основе сочетания ряда признаков сделано предположение об использовавшихся техниках скола при получении заготовок, согласно которым сформировались две группы предметов. Группа 1 (25 экз.) имеет характеристики применения отжимной техники скола: угол между ударной площадкой и фронтом расщепления близок к 90º, присутствуют следы абразивной подработки на дуге скалывания, негативы на фронте расщепления имеют параллельную ориентацию, высокая регулярность снятий [Павленок Г.Д., Павленок К.К., 2014]. Для группы 2 (16 экз.) характерны признаки ударной техники скола: расположение ударной площадки под углом менее 90º к фронту расщепления, подработка дуги скалывания мелкими сколами, субпараллельная и конвергентная ориентация негативов на поверхности снятия [Павленок Г.Д., Павленок К.К., 2013; Уиттакер, Алаев, Алаева, 2004]. Все учтенные морфологические признаки можно оценить визуально без специального дополнительного оборудования за исключением угла между ударной площадкой и фронтом скалывания. Однако использование классических механических измерительных инструментов (угломер, штангенциркуль) в конкретном случае оказалось проблематично, по скольку большинство нуклеусов обеих групп невелики (ок. 30–45 мм по длинной оси), а также находятся на финальной стадии утилизации (имеют заломы на фронте, участки с незавершенной или неудачной подработкой). На небольшом истощенном нуклеусе правильно расположить угломер крайне сложно, и тем более не представляется возможным провести серию замеров. В описанной ситуации требуемые измерения удалось произвести при использовании 3D-моделей предметов, также был измерен объем каждого ядрища.

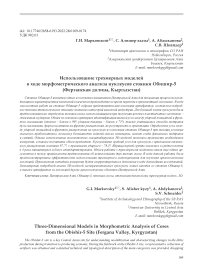

Оценка угла между ударной площадкой нуклеуса и фронтом скалывания производились в программе Geomagic Design X по следующей схеме: 1) строилось сечение перпендикулярно касательной к дуге скалывания; 2) на плоскости с контуром сечения проводились прямые линии, соответствовавшие остаточной ударной площадке и фронту скалывания; 3) измерялся угол между линиями (рис. 1) [Чистяков и др., 2021; Valletta, Dag, Grosman, 2021]. При построении сечений учитывались следующие

Рис. 1. Графические элементы, используемые в процессе измерений: трехмерное изображение поверхности нуклеуса; серия сечений; линии, соответствующие фронту и ударной площадке; значения углов между линиями соответствия.

параметры – локальные морфологические характеристики: а) на фронте для одного негатива снятия строилось 3 сечения (по центральной оси и ребрам), если скол имел ширину более 6 мм, количество сечений увеличивалось; б) сечения не строились через разрушенные участки ударной площадки или дуги скалывания, если повреждения не давали составить достоверное представление об искомом угле. На один нуклеус в среднем приходилось 11 сечений (минимально – 8, максимально – 16). Поскольку большинство ударных площадок относятся к гладким и имеют минимальную кривизну, то построение линий соответствия для них не вызывало особых сложностей. Однако морфология сколов на фронтах снятия весьма различалась, что обусловлено применением различных техник скола, а также истощенностью ядрищ. Профиль сколов в проксимальной части зачастую деформирован негативом ударного бугорка или финальной подправкой дуги

Рис. 2. Проведение линий, соответствующих ударной площадке и фронту скалывания на примере сечений нуклеусов из группы 1 и 2, с указанием среднего значения искомого угла для каждой из групп.

скалывания, в дистальной части вероятно сильное изменение кривизны профиля из-за угасания ударной волны. Поэтому для построения линий соответствия фронта расщепления за основу брался самый стабильный участок профиля скола – медиальный (рис. 2). Таким образом, две линии образовывали искомый угол, который вычислялся программой моментально. При построении качественной трехмерной модели определение объема предмета не составляет труда, он высчитывался автоматически в программе Geomagic Wrap.

Результаты исследования и заключение

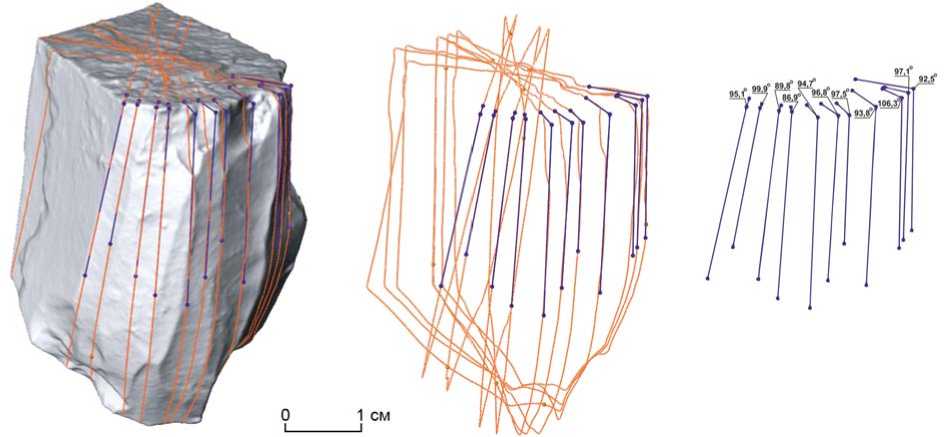

На основе произведенных измерений были вычислены средние значения углов между фронтом расщепления и ударной площадкой нуклеусов обеих групп: для группы 1 значение составило 87,7°, для группы 2 – 78,3° (рис. 3, 2 ). На рисунке видно, что при схожей разнице между максимальными и минимальными значениями углов (ок. 30°), средние значения для группы 1 укладываются в меньший диапазон, чем значения группы 2. Это согласуется с озвученным предположением о техниках скола, т.к. при использовании отжима контроль за процессом получения заготовки выше, а значит больше вероятность получения серии снятий под тем же углом. В ударной технике расщепление менее стандартизировано, зависит от индивидуального подхода мастера даже при соблюдении традиционных технических приемов, что увеличивает вариабельность средних значений углов скалывания. Среднее значение объема нуклеусов группы 1 составило 2,7 см3, группы 2 значительно больше – 11,15 см3. Диапазоны распределения средних зна-

Рис. 3. Диаграмма диапазона распределения полученных значений угла между фронтом и площадкой ( 1 ) и показателей объeма нуклеусов ( 2 ).

чений говорят в пользу значительно бόльшей стандартизации у ядрищ первой группы (рис. 3, 2 ).

Таким образом, в ходе работы созданы высокоточные 3D модели нуклеусов из коллекции стоянки Обишир-5. Поскольку угол между ударной площадкой и фронтом скалывания является одним из основных критериев для определения техники скола, то для трехмерных моделей выбранных нуклеусов были произведены необходимые измерения по разработанной схеме, также вычислен объем артефактов. Результаты исследования с привлечением методов анализа 3D-моделей совпали с выдвинутым предположением об использовавшихся техниках скола. Нуклеусы с признаками отжимного расщепления имеют среднее значение угла между ударной площадкой и фронтом скалывания – 87,7°, а также в среднем почти в 4 раза миниатюрнее ядрищ с признаками применения ударной техники скола. Стоит отметить, что нуклеусы группы 1 более стандартизированы по объему. Вероятно, это связано с особенностями фиксации в процессе расщепления, которые в свою очередь задавали определенный стандарт размера ядрищ. В дальнейшем планируется провести подробный анализ 3D-моделей нуклеусов, полученных в результате экспериментов по реконструкции предполагаемых техник расщепления. С увеличением объема данных, на основе личных изысканий, а также опыта коллег протокол измерений будет скорректирован и доработан. В материальную базу исследования будут включены как новые находки со стоянки Оби-шир-5, так предметы из уже известных коллекций археологических объектов Центральной Азии.

Исследование проведено по проекту НИР ИАЭТ СО РАН «Центральная Азия в древности: археологические культуры каменного века в условиях меняющейся природной среды» (FWZG-2022-0008).

Список литературы Использование трехмерных моделей в ходе морфометрического анализа нуклеусов стоянки Обишир-5 (Ферганская долина, Кыргызстан)

- Исламов У.И. Обиширская культура. – Ташкент: ФАН, 1980. – 178 с.

- Колобова К.А., Шалагина А.В., Чистяков П.В., Бочарова Е.Н., Кривошапкин А.И. Возможности применения трехмерного моделирования для исследований комплексов каменного века // Сибирские исторические исследования. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2020. – № 3. – С. 240–260.

- Павленок К.К., Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П. Атрибутивный подход к реконструкции «операционных цепочек» расщепления камня // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2011. – Т. 10, вып. 3: Археология и этнография. – С. 35–46.

- Павленок Г.Д., Павленок К.К. Ударные техники скола в каменном веке: обзор англо- и русскоязычной литературы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: история, филология. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2013. – Т. 12, Вып. 7: Археология и этнография. – С. 28–37.

- Павленок Г.Д., Павленок К.К. Техника отжима в каменном веке: обзор англо- и русскоязычной литературы // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2014. – Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. – С. 26–36.

- Чистяков П.В., Ковалев В.С., Колобова К.А., Шалагина А.В., Кривошапкин А.И. 3D моделирование археологических артефактов при помощи сканеров структурированного подсвета // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2019. – Т. 27, № 3. – С. 102–112.

- Чистяков П.В., Бочарова Е.Н., Колобова К.А. Обработка трехмерных моделей археологических артефактов // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: история, филология. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2021. – Т. 20, № 7: Археология и этнография. – С. 48–61.

- Уиттакер Дж. Ч., Алаев С.Н., Алаева Т.В. Расщепление камня: технология, функция, эксперимент. – Иркутск: Оттиск, 2004. – 312 с.

- Федорченко А.Ю., Шнайдер С.В., Крайцаж М.Т., Романенко М.Е., Абдыканова А.К., Колобова К.А., Алишер кызы С., Тэйлор В., Кривошапкин А.И. Технология изготовления каменных украшений из раннеголоценовых комплексов западной части Центральной Азии (по материалам стоянки Обишир-5) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – № 1. – С. 3–15.

- Шнайдер С.В., Абдыканова А., Крайцарж М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Романенко М.Е. Алишер-кызы С. Результаты археологических раскопок памятника Обишир-5 в 2016 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. 22. – С. 194–198.

- Шнайдер С.В., Адбыканова А., Романенко М.Е., Алишер-кызы С. Новые данные по мезолиту западной части Центральной Азии (по материалам памятника Обишир-5, Кыргызстан) // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. – 2017. – № 6. – С. 178–185.

- Шнайдер С.В., Алишер кызы С., Селин Д.В., Рендю В., Абдыканова А., Бранкалеоне Г., Крайцарж М., Кривошапкин А.И. Результаты экспедиционных исследований памятника Обишир-5 в 2018–2019 годах // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. 25. – С. 286–292.

- Taylor W.T.T., Pruvost M., Posth C., Rendu W., Krajcarz M.T., Abdykanova A., Brancaleoni G., Spengler R., Hermes T., Schiavinato S., Hodgins G., Stahl R., Min J., Alisher kyzy S., Fedorowicz S., Orlando L., Douka K., Krivoshapkin A., Jeong C., Warinner C., Shnaider S. 2021. Evidence for early dispersal of domestic sheep into Central Asia // Nature Human Behaviour. – 2021. – Vol. 5. – P. 1169–1179.

- Valletta F., Dag I., Grosman L. Identifying Local Learning Communities During the Terminal Palaeolithic in the Southern Levant: Multi-scale 3-D Analysis of Flint Cores // J. of Computer Applications in Archaeology. – 2021. – Vol. 4(1). – P. 145–168.