Использование зарубежного опыта для формирования политики в сфере интеллектуальной собственности российских университетов

Автор: Видякина Ольга Валентиновна

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Управление собственностью

Статья в выпуске: 3 (138), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен зарубежный опыт формирования университетами политики в сфере интеллектуальной собственности (ИС) и возможности Программы ВОИС «Университетская инициатива» для формирования такой политики в российских университетах. Представлен сравнительный анализ структурного содержания политики в сфере интеллектуальной собственности российских и зарубежных университетов. Предложены концептуальные основы Положения о политике в сфере ИС университета.

Патентная стратегия, управление интеллектуальной собственностью, ис, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, рид

Короткий адрес: https://sciup.org/170172584

IDR: 170172584

Текст научной статьи Использование зарубежного опыта для формирования политики в сфере интеллектуальной собственности российских университетов

Сегодня одной из ключевых областей российской экономики является коммерциализация результатов научной и научнотехнической деятельности.

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности – одно из самых важных направлений деятельности российских университетов и научных учреждений, которое было ограничено в связи с отсутствием необходимых норм в российском законодательстве.

Принятие Федерального закона № 217-ФЗ1 открыло реальные перспективы практической реализации интеллектуальной собственности российских университетов и академических институтов, созданной в рамках их научной и образовательной деятельности.

Стремление университетов получить экономическую прибыль от использования своих прав стимулирует университеты серьезно заниматься вопросами формирования и эффективного развития существующих систем управления интеллектуальной собственностью. Существенным препятствием этому процессу является отсутствие системного подхода к управлению интеллектуальной собственностью и нерешенность теоретических и практических проблем, связанных с коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности. Другими словами, нет четкой продуманной стратегии, которая реализуется в соответствии с политикой университета в сфере интеллектуальной собственности (далее – ИС).

Политика в сфере ИС может быть определена как ряд положений, обеспечивающих четкие правила и устанавливающих руководящие принципы для управления интеллектуальной собственностью, включая создание эффективных правовых рамок для процедур охраны, защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности, гарантируя последовательность подходов и прозрачность процессов принятия решений2.

В сфере ИС существует как государственная политика (проводится на уровне государства и может являться моделью для университетов), так и локальная – политика отдельного университета.

Университеты, выполняя исследовательские работы и создавая интеллектуальную собственность, должны сформулировать собственную локальную политику в сфере ИС и отрегулировать ее официальным документом.

Зарубежными университетами накоплен значительный опыт формирования патентной политики. В частности, такой опыт накоплен университетами Соединенных Штатов Америки. В 1932 году впервые в мировой практике Массачусетский технологический институт принял официальную патентную политику, а в 1940 году – официальное положение о патентной политике и ее процедурах. Также патентная политика была принята другими университетами: Калифорнийский университет принял официальную патентную политику в 1943 году, Пенсильванский университет – в 1953, Гарвардский университет – в 1975 году.

В 1980–1990 годах в США было принято несколько законодательных и нормативных документов, в той или иной степени касающихся вопросов, связанных с коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности университетов, например Bayh-Dole Act of 1980 и Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980.

Прорыв в коммерциализации университетских исследований в США связывают с наиболее известным документом – Bayh-Dole Act. Однако по поводу преимуществ3, недостатков и последствий4 принятия этого закона до сих пор ведутся споры5. В то же время необходимо признать, что патентная политика университетской системы Соеди- ненных Штатов Америки стала одной из мер государства и общественного воздействия на развитие доступной и инновационной деятельности и народного хозяйства в целом.

Опыт университетов разных стран6 показывает, что основа успеха понятия « от фундаментальных исследований до стадии промышленного производства » – отлаженный организационно-правовой механизм, элементами которого являются законодательство и инфраструктура7, обеспечивающая процессы создания, охраны, защиты и передачи технологий8. Другими словами, во многом это зависит от правильно сформированной политики в сфере ИС университета.

Анализ существующих политик в сфере ИС университетов показал, что такая политика создается для того, чтобы поощрить создание и практическое применение результатов исследований университетов; определить права и действия всех заинтересованных сторон; предусмотреть получение дохода от реализации прав для дальнейшей поддержки исследования и образования и т. д.9.

Для российских университетов очень важен сложившийся опыт зарубежных стран в области управления интеллектуальной собственностью, поскольку его изучение позволит избежать очевидных ошибок на практике и сформировать собственную стратегию инновационной деятельности.

По состоянию на 1 января 2011 года в Российской Федерации аккредитованы

1 127 высших учебных заведений (87,1%), из них 687 (98,6%) – государственные (федеральные, субъектов Российской Федерации и муниципальные) и 440 (73,7%) – негосударственные. Статус университета имеют 369 учреждений, академии – 225 и статус института – 53310.

В настоящее время в нашей стране проходит модернизация системы высшего профессионального образования с целью формирования новой, более компактной и структурированной архитектуры высшего образования – активно идут процессы слияния и санации слабых вузов с одновременным опережающим развитием лидирующих университетов. Для реализации абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», пункта 3 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 года № ДМ-П8-2804 Министерство образования и науки Российской Федерации провело комплекс мероприятий по мониторингу деятельности федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего профессионального образования и их филиалов.

Процесс модернизации продолжается. По состоянию на 7 декабря 2012 года в России зарегистрировано 446 негосударственных вузов и 661 филиал негосударственных вузов11.

При современном состоянии отечественной вузовской науки университеты являются активными участниками инновационного процесса12, способными выполнять фунда- ментально ориентированные и прикладные исследования и разработки, имеющие высокий потенциал рыночной реализации13. Вместе с тем российские университеты недостаточно включены в глобальные сети и мировые рынки товаров, услуг, инноваций и научно-исследовательских разработок, а также недостаточно используют ключевые инструменты поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, такие как Enterprise Europe Network, Framework Programme 7 (FP7), Competitiveness and Innovation Framework Programme, Framework Programme for Research and Innovation – Horizon 2020, Russian Business Innovation Network14 и многие другие. В связи с этим одним из перспективных направлений деятельности в области интеллектуальной собственности российских университетов должен стать выбор оптимальных возможностей для формирования политики в сфере ИС.

Процесс разработки Положения о политике в сфере ИС для университетов включает 3 этапа.

Первый этап. Выявление и анализ существующих документов (проектов документов), представляющих собой информационную основу для изучения сложившегося зарубежного и российского опыта с целью рассмотрения их структуры и содержания

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) подготовлено Типовое положение о политике в сфере ИС для университетов и научноисследовательских учреждений (далее – Ти- повое положение ВОИС), которое может быть введено в действие российскими университетами при условии обязательной адаптации к национальному законодательству.

Университеты, нацеленные на создание Политики в сфере интеллектуальной собственности, могут использовать Типовое положение ВОИС, учитывая, что в основу этого документа положены нормы действующих положений следующих зарубежных университетов: Борнмутский университет, Королевский колледж в Лондоне, Университет Оксфорд Брукс, Калифорнийский университет, Кембриджский университет, Университет Дебрецена, Университет Глазго, Оксфордский университет, Плимутский университет.

Примером формирования политики в сфере ИС российского университета является проект Положения об основных принципах политики национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в области ИС15 (далее – проект Положения о политике НИУ ВШЭ). При разработке этого проекта учтен опыт более 60 ведущих университетов мира по созданию аналогичных документов, в частности, Гарвардского, Стэндфордского, Принстонского, Кембриджского, Йельского, Оксфордского университетов, Национального австралийского университета, Кельнского и Цюрихского университетов.

Анализ Положения о политике в сфере ИС университетов позволяет выделить основные вопросы, требующие решения и, соответственно, включения их в структуру разрабатываемого каждым вузом Положения:

-

• обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД);

-

• использование РИД;

-

• распоряжение правами на РИД;

-

• распределение доходов, полученных от использования РИД;

-

• решение конфликтных ситуаций и другие вопросы16.

Таким образом, на первом этапе изучение структурного содержания положений о политике в сфере ИС зарубежных и российских университетов позволяет сформулировать основные проблемные вопросы и структурировать их в рамках политики, разрабатываемой конкретным университетом. Например, Политикой в сфере интеллектуальной собственности НИУ ВШЭ предусмотрено, что исключительное право на созданную там интеллектуальную собственность принадлежит сотруднику-автору, а не НИУ ВШЭ, с соблюдением определенных гарантий прав НИУ ВШЭ. Это означает, что автор как владелец может самостоятельно, во-первых, использовать созданную им интеллектуальную собственность (скажем, использовать разработанные им учебные материалы для преподавания в других университетах). Во-вторых, автор имеет возможность распоряжаться исключительными правами на интеллектуальную собственность (например заключать лицензионные договоры с издательствами, отчуждать права на свои разработки компаниям и т. п.)17.

Второй этап. Выявление и анализ факторов, которые могут существенно повлиять на содержание разрабатываемой политики в сфере ИС университета

Фактор 1 – инновационная политика государства. Инновационная политика является составной органической частью государственной научно-технической поли- тики, представляющей собой совокупность общественно-экономических отношений государства и его структур разного уровня с субъектами хозяйственной деятельности по поводу создания, преобразования и использования инноваций для обновления всех сфер жизнедеятельности людей на основе сбалансированности интересов всех участников научно-технологических и инновационных процессов.

Каждая страна в зависимости от национальных особенностей подходит к формированию государственной инновационной политики по-своему. Для Финляндии, например, характерен высокий уровень диверсификации экономики; для Франции – создание более мелких технологических фирм; для США – поддержка реструктуризации национальной экономики. По мнению специалистов, основные этапы разработки и реализации инновационной политики в Российской Федерации на современном этапе еще не сформированы. Обобщение и использование зарубежного опыта поможет в совершенствовании и эффективной реализации политики России в сфере инновационной деятельно-сти18.

В 2007 году на встрече глав патентных ведомств Центральной и Восточной Европы было решено разработать ряд специальных регламентов для стран с переходной экономикой, к числу которых относится Россия. В результате отделом стран Европы и Азии ВОИС был создан базовый документ – Руководство по разработке стратегии в области ИС в странах с переходной экономикой 19 , на основе которого многие страны уже разработали свои национальные стратегии.

На заседании Комитета Торговопромышленной палаты Российской Федерации по ИС (далее – ТПП РФ) 14 марта

2012 года рассмотрен и одобрен проект Концепции государственной стратегии ИС, в которой четко сформулированы цели, задачи, принципы построения, структура основных функциональных элементов, определяющих полный набор системно выстроенных программных действий и сопутствующих мероприятий по практической реализации концепции.

Фактор 2 – требования национального законодательства . В настоящее время нормативная база Российской Федерации в области ИС объединена в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации. По мнению специалистов, после введения эта часть не очень активно дополняется новыми нужными разделами и главами, что не позволяет гармонично охватить всю сферу отношений для всестороннего и полноценного развития национальной инновационной экономики20.

Фактор 3 – основные цели и задачи университета . Российские университеты, основываясь на российском и зарубежном опыте, должны формировать собственную политику в сфере ИС – разработать документ, основанный на законодательстве Российской Федерации с учетом правовых и организационных особенностей конкретного университета и экономической ситуации в стране в целом (далее этот документ будем называть «политика в сфере ИС»).

Фактор 4 – реальные возможности для реализации политики в сфере ИС . Под возможностями понимается наличие финансовых, организационных, кадровых, и других ресурсов. Помимо этого, должна быть сформирована четкая система мотивации всех участников инновационного процесса и использованы юридические механизмы реализации политики в сфере ИС.

Третий этап. Непосредственно разработка структуры и содержания Положения о политике в сфере ИС университета

В соответствии с рекомендациями ВОИС21 при формировании политики в сфере ИС университетам необходимо предусмотреть следующее:

-

1) область политики;

-

2) правовые вопросы, касающиеся статуса исследователей;

-

3) внешнее спонсорство, научно-исследовательское сотрудничество с третьими лицами;

-

4) право собственности на ИС;

-

5) раскрытие информации об использовании ИС, защита ИС;

-

6) распределение доходов;

-

7) конфликт интересов и конфиденци-альность22.

Политика в сфере ИС университета является основополагающим документом, закрепляющим общие принципы в области управления правами на РИД. Помимо политики в сфере ИС, в университете должны быть разработаны и другие необходимые документы, соответствующие ей и предназначенные для детального урегулирования вопросов закрепления прав на РИД университета, такие как стратегия правовой охраны, порядок распределения вознаграждения за использование РИД и т. д.

Рассмотрим некоторые разделы, которые, по мнению автора статьи, должны войти в Положение о политике в сфере ИС уни-верситета23.

Раздел 1. Общие положения

В этом разделе должны быть указаны категории лиц, на которые распространяется Положение о политике в сфере ИС университета.

К первой категории относятся сотрудники университета , для которых этот вуз является основным (или по совместительству) местом работы, включая профессорско-преподавательский состав, научных работников, инженерно-технический, административно-управленческий, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный и другой персонал.

Ко второй категории относятся лица, обучающиеся в университете , включая студентов, аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней, слушателей.

К третьей категории относятся физические лица, участвующие в научноисследовательских и образовательных проектах университета на основании договоров с вузом.

Четвертой категорией лиц являются подрядчики (исполнители) по договорам подряда, договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ (далее – НИОКР) и иным договорам, в ходе исполнения обязательств по которым создаются РИД.

В соответствии с рекомендациями ВОИС Положение о политике в сфере ИС университета должно распространяться на две категории лиц :

-

1) исследователи , к числу которых относятся лица, состоящие в трудовых отношениях с вузом, включая:

-

• работников-студентов и технический персонал;

-

• студентов, в том числе студентов вуза, являющихся студентами бакалавриата и аспирантами;

-

• любых лиц, включая приглашенных ученых, которые используют ресурсы вуза и выполняют любую научноисследовательскую задачу в вузе либо

иным образом принимают участие в любом научно-исследовательском проекте под руководством вуза, в том числе в проектах, финансируемых внешними спонсорами;

-

2) приглашенные исследователи – лица, взаимодействующие с вузом, но не являющиеся его работниками или студентами.

Важным, по мнению автора статьи, является выделение такой категории лиц, как работники-студенты , состоящие в трудовых отношениях с вузом, поскольку в настоящее время они являются наиболее незащищенной категорией лиц в вопросах закрепления прав на созданные ими РИД в университете.

Помимо определения категорий лиц, в этом разделе необходимо указать основные понятия, которые использовались при разработке Положения о политике в сфере ИС.

Раздел 2. Цели, задачи, принципы

Политика вуза в области управления ИС должна быть ориентирована в первую очередь на достижение роста конкурентоспособности продукции вуза (работ и услуг) через сохранение и развитие интеллектуального и научно-технического потенциала университета как его стратегического ресурса. Такая политика должна основываться на признании необходимости достижения основных целей и соответствия основным принципам, а именно:

-

1) содействие свободному распространению идей и знаний, обеспечение максимальной открытости науки и доступности результатов научно-исследовательской деятельности;

-

2) обеспечение максимальной свободы научно-исследовательской и образовательной деятельности;

-

3) создание условий и стимулов для осуществления научно-исследовательской деятельности и приобретения новых знаний;

-

4) создание условий для повышения качества образовательных услуг;

-

5) создание системы четких правил, регламентирующих отношения по поводу РИД, создаваемых в университете;

-

6) устранение неопределенности в распределении прав на РИД между университетом, непосредственными создателями таких результатов и подрядчиками (исполнителями), а также устранение связанных с этим конфликтов интересов;

-

7) обеспечение условий для соблюдения и защиты интеллектуальных прав университета, работников, обучающихся и третьих лиц;

-

8) обеспечение устойчивых конкурентных позиций университета на рынке интеллектуальных продуктов;

-

9) обеспечение университету возможностей коммерческого использования создаваемых в нем РИД;

-

10) обеспечение справедливого распределения дохода, получаемого от использования создаваемых в университете РИД и справедливости в распоряжении правами на такие результаты между университетом и непосредственными создателями РИД;

-

11) соблюдение прав автора РИД на вознаграждение;

-

12) создание условий для соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации об обеспечении правовой охраны РИД, выполнения обязательств, стороной которых является университет, а также для минимизации рисков, связанных с нарушением прав и законных интересов университета либо третьих лиц.

Перечисленные цели и принципы могут быть приняты во внимание отдельно взятым университетом и дополнены с учетом его целей и задач.

Раздел 3. Принципы распределения прав на РИД

Вопросы распределения прав на РИД могут быть рассмотрены в рамках одного или нескольких разделов Положения о политике в сфере ИС или отдельного документа (например в Положении о порядке распре- деления прав на РИД) с целью устранения неопределенности в распределении прав между университетом, непосредственными создателями таких результатов и подрядчиками (исполнителями), а также связанных с этим конфликтов интересов.

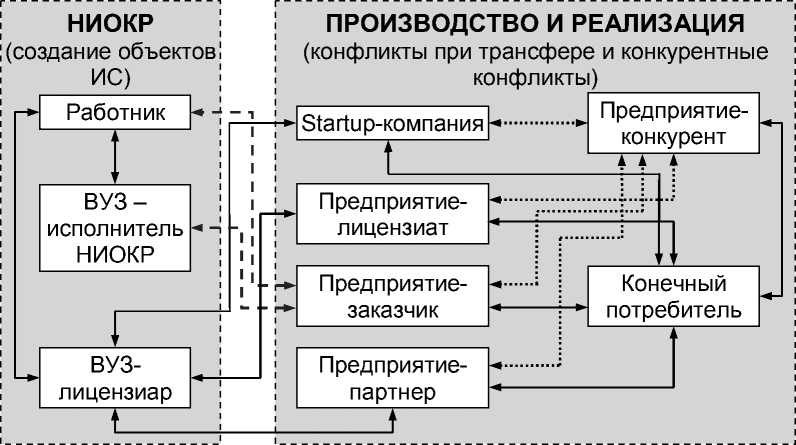

На рисунке представлены возможные субъекты конфликтов интересов в сфере ИС, сформулированные Д.Б. Шульгиным, по мнению которого конфликтные ситуации могут быть классифицированы по месту возникновения как внешние и внутрикорпоративные, а также по этапу создания или коммерциализации РИД24.

Конфликты, возникающие при создании объектов ИС , связаны в основном со спецификой творческого характера интеллектуальной деятельности, а также с неполной исключаемостью и конкурентностью ее результатов, конфликты на этапе трансфера возникают, как правило, из-за сложностей адекватной оценки РИД, а конфликты на этапе использования объекта ИС во многом обусловлены противоречиями между институтом привилегий на РИД и конкурентной природой бизнеса, нематериальным характером и тиражируемостью объектов ИС.

Возможные субъекты конфликтов интересов в сфере ИС

При рассмотрении экономических, правовых, управленческих аспектов разрешения конфликтов интересов в сфере ИС последние удобно привязывать к различным этапам и ситуациям создания инноваций, что позволяет достаточно четко идентифицировать участников конфликтов интересов, а также механизмы возникновения противоречий и способы их разрешения.

В остальные разделы Положения о политике в сфере ИС могут быть включены принципы решения конкретных задач универси- тета в области управления правами на РИД, например принципы политики университета в области закрепления, распоряжения и защиты прав на РИД, использования РИД, права на которые принадлежат вузу, распределения доходов от использования указанных результатов и распоряжения указанными правами, распределения функций и компетенции в области ИС между органами управления, структурными подразделениями и должностными лицами университета и т. д.

К разработке Положения о политике в сфере ИС университета следует подходить вдумчиво, стараясь максимально учесть в разрабатываемом документе все возможные направления развития системы управления ИС вуза для поддержки и развития образовательной, научной и инновационной деятельности университета.

Важными шагами при разработке Положения о политике в сфере ИС университета должны стать предварительное изучение текущей ситуации в университете в области управления правами на РИД, выявление проблемных вопросов, определение сдерживающих факторов и оценка реальных возможностей для реализации политики в сфере ИС, что в конечном итоге позволит избежать очевидных ошибок на практике и максимально структурировать собственную стратегию инновационной деятельности.

Как показывает многолетний опыт ведущих зарубежных университетов, политика в сфере ИС является мощным инструментом для обеспечения эффективной системы управления интеллектуальной собственностью вуза.

Поскольку процесс формирования политики в сфере ИС в российских университетах только развивается, на этом этапе важно использовать возможности Программы ВОИС «Университетская Инициатива»25, взяв за основу систему University IP Coordinators. Это будет способствовать развитию внутринационального и транснационального трансфера технологий через участие университетов в специальных международных проектах.

Выработка собственной стратегии коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, поиск зарубежных партнеров, участие в различных российских и международных проектах и программах являются сегодня перспективными направлениями деятельности российских университетов.

Правильно сформированная политика в сфере ИС позволит российским вузам вы- брать направления для продвижения научных разработок на российский и зарубежный рынки, определить свои место и роль в системе взаимоотношений с зарубежными и российскими партнерами и в дальнейшем получать экономическую выгоду от реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Международное сотрудничество в области политики в сфере ИС в рамках программы ВОИС «Университетская Инициатива», созданной для поддержки университетов в развивающихся странах, позволит вузам выработать механизмы управления результатами интеллектуальной деятельности и заложить основу для экономики, основанной на знаниях.

Список литературы Использование зарубежного опыта для формирования политики в сфере интеллектуальной собственности российских университетов

- Boetigger S., Bennett A. Bayh-Dole: if we knew then what we know now//Nature Biotechnology. 2006. Volume 24. № 3.

- Cervantes M. Academic Patenting: How universities and public research organizations are using their intellectual property to boost research and spur innovative start-ups. URL: http://www.wipo.int/sme/en/documents/academic_patenting.html

- Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations, WIPO, Geneva. URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/uipc/en/guidelines/pdf/ip_policy.pdf

- IP and Technology Management for Universities. URL: http://www.wipo.int/uipc/en/useful_links.html

- Model Intellectual Property Policy for Universities and Research Institutions in Countries in Transition, Presentation of Mr. Michal Svantner, Director, Division for Certain Countries in Europe and Asia, WIPO, Geneva, 2011.