Исследование археологических комплексов у горы Бычиха и горы Туран на Среднем Енисее

Автор: Миклашевич Е.А., Бове Л.Л.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Для археологии Минусинской котловины актуальной задачей является комплексное исследование расположенных в береговой зоне Енисея и его притоков (ныне Красноярского водохранилища и его заливов) археологических микрорайонов, связанных с доминирующей высотой (горой), где концентрируются памятники разного типа (погребения, поселения, наскальные рисунки, эпиграфика, производственные площадки, культовые места и т.д.) и разных периодов. Водохранилище, с одной стороны, уничтожило тысячи источников информации, но с другой стороны - выявило то, что было скрыто в почве. В частности, в периоды понижения уровня воды можно проследить остатки размытых поселений и других памятников на дне водохранилища. Анализ подъемного материала добавляет существенную информацию к культурно-хронологическим колонкам каждого микрорайона. Большое значение имеет подробное исследование наскальных рисунков на доминирующих высотах и изображений на плитах могильников, а их атрибуция уточняется путем корреляции с датировками памятников других типов. Подобные комплексные исследования представлены на примере двух среднеенисейских территорий: у горы Бычиха и горы Туран.

Минусинская котловина, бычиха, туран, археологический микрорайон, красноярское водохранилище, наскальное искусство, поселения, курганы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522382

IDR: 14522382 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Исследование археологических комплексов у горы Бычиха и горы Туран на Среднем Енисее

В археологии Минусинской котловины большое значение имеет метод изучения локального микрорайона, выделяющегося обилием и концентрацией памятников разных эпох на одной территории.

Именно он, впервые реализованный С.А. Тепло-уховым у с. Батени, позволил исследователю разработать классификацию археологических культур Минусинской котловины. Этому же методу следовал и М.П. Грязнов при выборе объектов для спасательных раскопок в ложе будущего водохранилища Красноярской ГЭС. «Красноярская экспедиция чаще всего сосредоточивала свои работы на нескольких таких территориальных местоположениях, с тем, чтобы наиболее полно изучить топографические и стратиграфические взаимосвязи памятников разного вида и различных эпох» [Грязнов и др., 1980, с. 3]. Таких микрорайонов было исследовано несколько (в т.ч. и у горы Бы-чиха и горы Туран); однако «комплексность» исследования была относительной: раскапывались, как правило, лишь погребальные памятники разных эпох; гораздо реже исследовались ритуальные объекты и поселения; целенаправленные поиски поселений не практиковались; не изучались зоны природопользования и хозяйственной деятельности; в «комплекс» не включались памятники наскального искусства и эпиграфики (они изучались отдельно); не привлекали внимания изображения на плитах оград курганов (за исключением работы Д.Г. Савинова [1976]).

Водохранилище уничтожило тысячи археоло-гиче ских памятников, в т.ч. недоисследованных и невыявленных. Ушли под воду или разрушились от переработки берегов наскальные рисунки, рунические надписи, курганы, грунтовые могилы, поминальники, поселения, мастерские и т.д. Изменились ландшафты археологических микрорайонов береговой зоны. С другой стороны, водохранилище как бы обнажило то, что было скрыто в почве. Когда уровень воды понижается, и на поверхность выходят отмели и островки, то на них можно видеть размытые водой и занесенные песком разнообразные каменные конструкции, обломки плит, зернотерок, артефакты и бесчисленное количество фрагментов керамики. Последние маркируют места расположения древних поселений, а по типам керамики и других находок можно определить периоды их функционирования. Это, конечно, очень фрагментированная, но все-таки ценная информация.

Изучение археологических комплексов на берегах Енисея необходимо продолжать на по-настоящему комплексной основе. Большое количество памятников сохранилось на незатоплен-ной территории; многие микрорайоны связаны с доминирующими высотами (горой, горным массивом), на которых имеются памятники наскального искусства, сейчас интенсивно изучаемые; много ценной информации исследователи получают, выявляя связывающие наскальные и погребальные памятники рисунки на плитах курганов; проводятся разведки и раскопки в зоне переработки берегов и периодически обнажающегося дна. Сочетание полевой экспедиционной работы с изучением неопубликованных материалов раскопок в архивах и музеях позволяет выявить и систематизировать всю имеющуюся информацию по отдельным комплексам и соотнести данные по культурно-хронологической атрибуции разных типов памятников. Такая работа, первоначально инициированная необходимостью определения археологического контекста изучаемых петроглифов и рисунков на курганных камнях, проведена нами в Краснотуранском р-не Красноярского края для двух микрорайонов: у горы Бычиха и у горы Туран. Собранные сведения о проведенных ранее раскопках разновременных погребальных памятников были дополнены результатами разведок и документирования изображений на скалах и курганных плитах, составлены планы сохранившихся могильников, локализованы затопленные памятники, собран подъемный материал на остатках поселений в период сброса воды в водохранилище и т.д. В результате составлены археологическая карта для комплекса памятников у горы Бы-чиха и база данных (с координатами) памятников разных типов для горы Туран и ее окрестностей. Подчеркнем, что и в том, и в другом случае учтены не только те памятники, которые можно увидеть сейчас, но и те, что находились на затопленной территории.

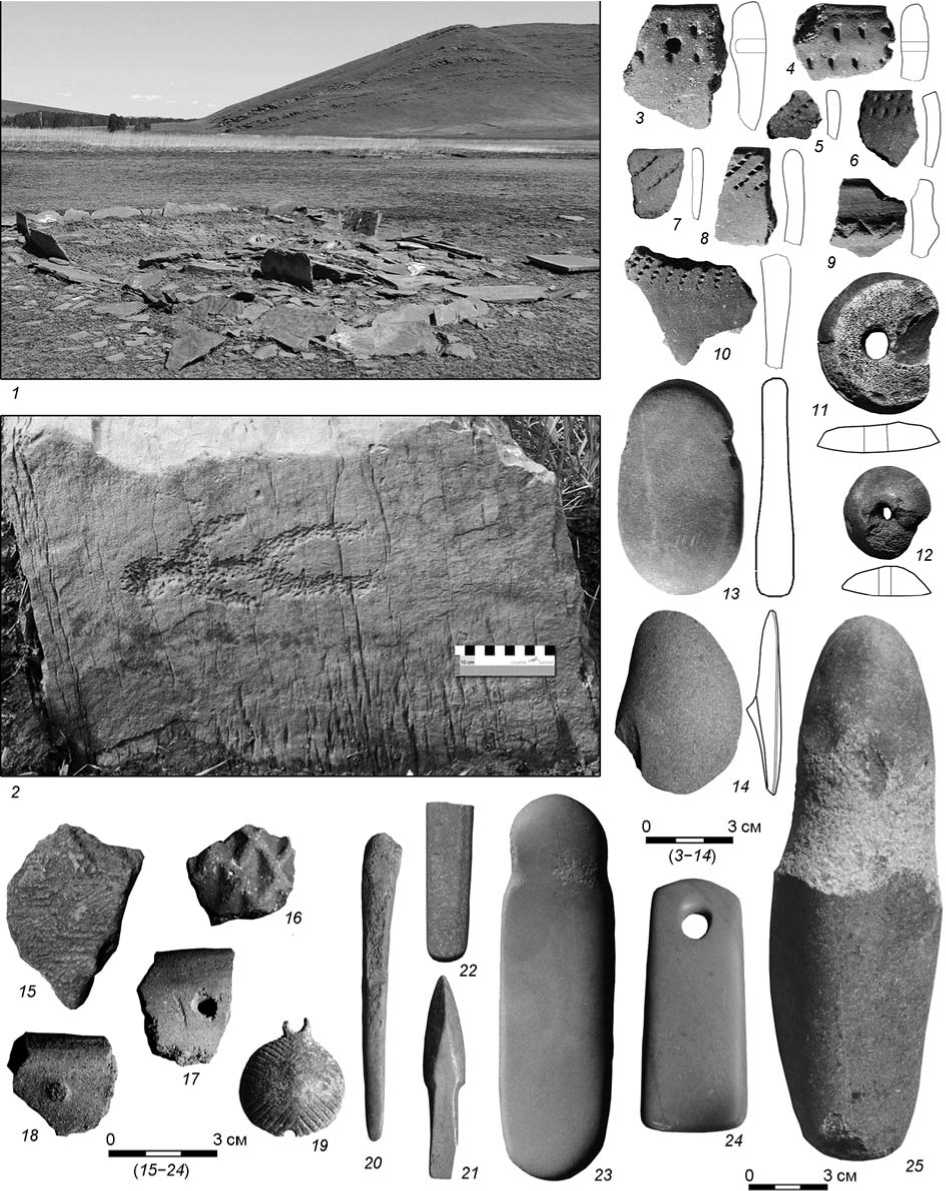

Гора Бычиха находится в 15 км от Енисея, на правом берегу его притока р. Сыды, которая по сле затопления превратилась на этом участке в Сыдинский залив. На горе находится памятник наскального искусства, известный по А.В. Адрианову как Сыдинская писаница, к настоящему времени полно стью нами документированный. На обширной террасе южнее горы вплоть до с. Сыда до затопления располагались многочисленные курганы афанасьевской, окуневской, карасукской, тагарской, тесинской, таштыкской культур, частично раскопанные С.В. Киселёвым и М.П. Грязновым, а также чаа-тас и андроновское поселение. Наиболее древние памятники в южной части могильного поля затоплены полностью, другие расположены на периодически затапливаемой территории третьи от затопления не пострадали. Для сохранившейся части могильного поля (более 150 курганов) составлен план, идентифицированы курганы, раскопанные С.В. Киселёвым, полностью документированы изображения на курганных плитах [Миклашевич, Бове, 2015]. В период понижения уровня воды на дне залива обнажились каменные конструкции двух могильников под-горновского этапа тагарской культуры (рис. 1, 1 ), на одном из угловых камней зафиксировано изображение человека в горизонтальном положении

3 см

(3-14)

3 см

(15-24)

3 см

Рис. 1. Археологические памятники у горы Бычиха.

1 - обнажившиеся из-под воды ограды подгорновских курганов (на заднем плане - гора Бычиха, Сыдинская писаница); 2 - изображение человека на угловом камне кургана; 3-14 - подъемный материал, собранный на размытом поселении; 15-25 - подъемный материал, собранный на «кольцевом городище».

3-10 , 15-18 - керамика, 11 , 12 , 20 , 21 - кость, 13 , 14 , 22-25 - камень, 19 - металл.

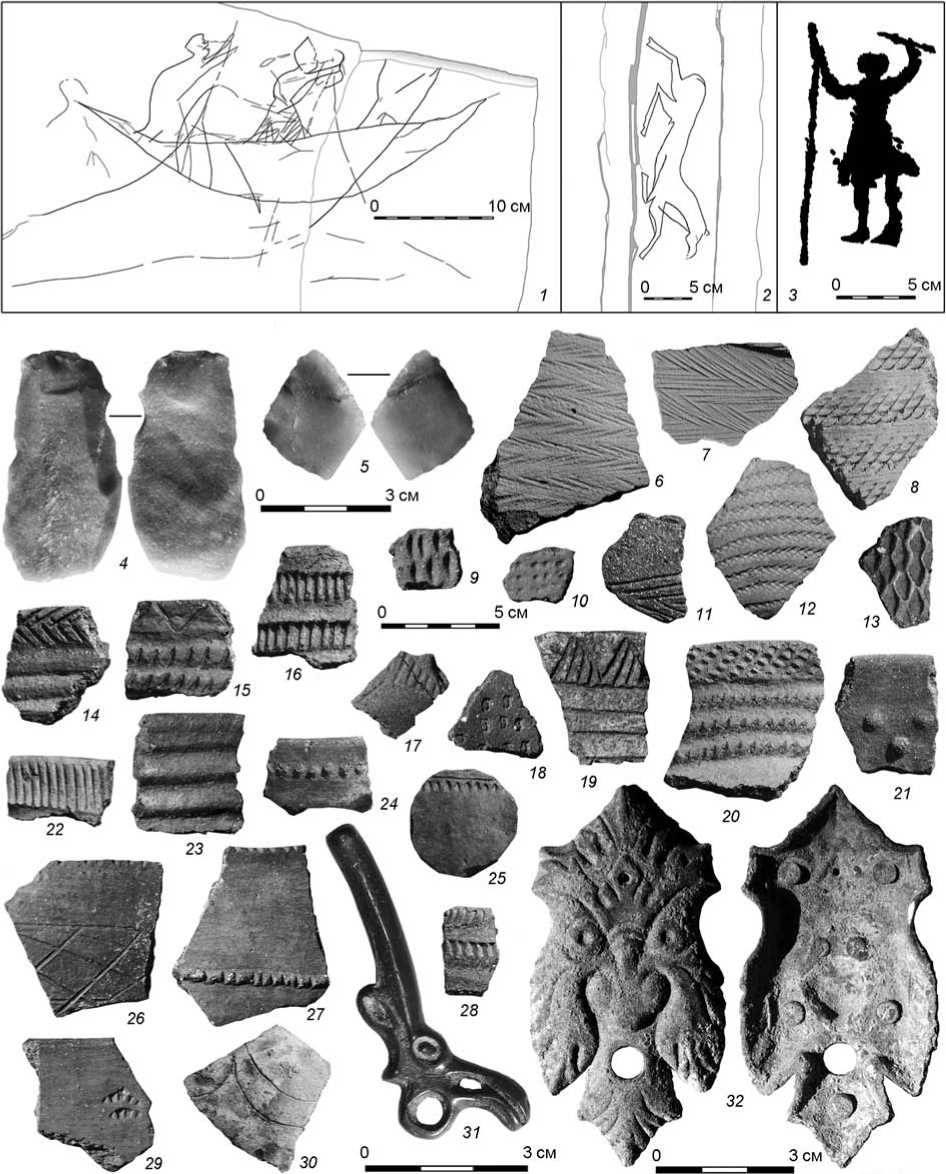

Рис. 2. Археологические памятники горы Туран и в ее окрестностях.

1, 2 - гравировки на плитах оград тагарских курганов; 3 - наскальный рисунок (Туранская писаница); 4-32 - подъемный материал, собранный на размытом поселении к северо-западу от горы.

4 , 5 - камень, 6-30 - керамика, 31 , 32 - металл.

(рис. 1, 2). К юго-востоку от этих могильников, у самой линии отступившей на время воды, обнаружен участок, на котором попадались фрагменты керамики; большей частью простые неорнамен- тированные черепки, однако были и фрагменты венчиков, и орнаментированные (рис. 1,3-10). Керамика относится к разным периодам: от начала тагарской культуры до таштыкской (включитель- но). О том, что это остатки размытого поселения, а не просто принесенная водой керамика из разрушенных погребений, свидетельствуют находки обломков зернотерок и курантов, каменное грузило (?) и лощило (?), а также костяные «пряслица» (рис. 1, 11–14). Обнаруженный участок, видимо, лишь северная периферия поселения, бóльшая часть которого находится под водой.

Другое поселение находится в 7 км к востоку от первого, на берегу р. Узы, притока Сыды, тоже на затапливаемом участке. Его обнаружил в период спада воды краевед И.И. Ботвич: «городище имеет вал в форме круга диаметром около 180 м ... по всему внутреннему периметру укреплен вкопанными на ребро плитками песчаника, перекрывающими друг друга внахлест, причем через каждые 0,8–1,0 м были перпендикулярно вкопаны плитки, которые торцом упираются во внутренний ряд плиток, выполняя роль контрфорсов и делая конструкцию более прочной. …Внутренняя территория городища усеяна огромным числом фрагментов керамической посуды, обломками каменных зернотерок и костями домашних животных» [2008, с. 38]. Наш осмотр этого объекта показал существование огромного каменного кольца, четко прослеживающегося, но сейчас представляющего собой просто развал плит песчаника. Внутри него действительно очень большое количество подъемного материала. Керамика, в основном, неорнаментированная, а фрагменты венчиков, придонной части, подставок кубков говорят о том же возрасте, что и керамика первого по селения (тагарская/тесинская/таштыкская). Однако были найдены и отличающиеся от основной массы стертый черепок афанасьевского сосуда и фрагмент с «вафельным» орнаментом (рис. 1, 15, 16 ). Среди других интересных артефактов: точильные камни, костяные лощило, наконечник стрелы и подвеска, бронзовая бляшка, стеклянная бусина, фрагменты железных изделий, а также большое количество камней со следами обработки и использования (рис. 1, 19–25 ).

Гора Туран и территория вокруг нее – место расположения большого количества тагарских могильников с многочисленными изображениями на плитах курганов. Раскопки курганов у северного подножия горы на территории, которая должна была быть затоплена, проводились А.Д. Грачом в 1963–1964 гг. Работы по копированию рисунков на плитах могильников, рас- положенных и под горой, и в ее внутренней долине, проводились в то же время Д.Г. Савиновым [1976], а в конце 1970-х – начале 1980-х гг. продолжены Б.Н. Пяткиным и Т.В. Николаевой. Именно Б.Н. Пяткин предпринял комплексное изучение памятников Турана: полное копирование всех рисунков на плитах, поиски изображений на скалах, выявление рунических надписей, раскопки нескольких курганов и одного жилища. Петроглифы и рунические надписи на береговых скалах копировал в 1904 г. А.В. Адрианов; после него Туранскую писаницу искали другие исследователи, но найти не смогли. Предположительно она была разрушена каменоломней, и в любом случае потом затоплена водохранилищем. Как оказалось, на склонах Турана в разных местах есть еще много других наскальных рисунков (рис. 2, 3). Очень перспективно новое документирование изображений на плитах курганов, т.к. современные методы позволяют существенно уточнить детали изображений, особенно гравированных, и выявить новые (рис. 2, 1, 2). В период сброса воды удалось локализовать местонахождение могильников, раскопанных А.Д. Грачом. Среди занесенных песком разрушенных оград там тоже выявлены многочисленные изображения на плитах. На обнажившейся отмели к югу от могильного поля на очень большой площади отмечено наличие о статков размытого поселения. Здесь собран богатый подъемный материал (рис. 2, 4–32): огромное количество фрагментов керамики разных периодов (афанасьевской, окуневской, карасукской, тагарской, таштыкской культур и др.); зернотерки целые и в обломках, даже в комплекте с курантами; кремневые пластины и обломок наконечника стрелы; каменные орудия; астрагалы со следами обработки; фрагменты костяных и железных изделий; и мн.др. Большой интерес представляют тагарское бронзовое изделие в виде головки лося (рис. 2, 31) и необычная бляха в виде стилизованного лица (рис. 2, 32), датировка которой неясна, но по составу металла (94–98 % цинка, 2–5 % меди)* она скорее всего относится к современности. В целом, комплексное исследование этой территории позволяет соотносить разные виды источников по одной эпохе, заставляет искать «отсутствующие звенья», находить дополнительные подтверждения либо опровержения той или иной атрибуции, в частности наскальных рисунков и т.д.

Список литературы Исследование археологических комплексов у горы Бычиха и горы Туран на Среднем Енисее

- Ботвич И.И. Кольцевые городища в долине реки Сыда//Актуальные проблемы исторического краеведения в Сибири. -Абакан, 2008. -С. 37-39.

- Грязнов М.П., Завитухина М.П., Комарова М.Н., Миняев С.С., Пшеницына М.Н., Худяков Ю.С. Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее/под ред. М.П. Грязнова. -Новосибирск: Наука, 1980. -168 с.

- Миклашевич Е.А., Бове Л.Л. Исследование изображений на курганных плитах могильников под горой Бычиха//Вестн. Кем. гос. ун-та. 2015. -№ 3 (63). -Т. 1. -С. 52-64.

- Савинов Д.Г. К вопросу о хронологии и семантике изображений на плитах оград тагарских курганов (по материалам могильников у горы Туран)//Южная Сибирь в скифо-сарматскую эпоху. -Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1976. -С. 57-72.