Исследование биохимических показателей ротовой жидкости детей, больных кариесом зубов, проживающих в разных климато-географических зонах Ивано-Франковской области

Автор: Октисюк Ю.В.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (38), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты изучения биохимических параметров ротовой жидкости 12-летних детей с разной степенью активности кариозного процесса, проживающих в равнинной, предгорной и горной климато-географических зонах Ивано-Франковской области. Установлено, что в ротовой жидкости детей горной зоны содержание общего кальция и фосфора в 1,2 раза, а магния - в 1,1 раза, ниже аналогичных показателей детей равнинной зоны. Концентрация магния в смешанной слюне обследованных детей всех регионов не выходила за пределы нормативных значений, однако с ростом интенсивности кариеса зубов наблюдалась тенденция к снижению содержания этого элемента в ротовой жидкости. Анализ полученных данных свидетельствует о повышеном в 1,3 раза содержании общего кальция в слюне детей с декомпенсированной формой течения кариеса по сравнению с кариесрезистентнимы детьми, что указывает на снижение минерализующего потенциала ротовой жидкости и деминерализацию твердых тканей зубов.

Дети, ротовая жидкость, кариес зубов, климато-географические зоны, биохимические показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/142211172

IDR: 142211172 | УДК: 612.313

Текст научной статьи Исследование биохимических показателей ротовой жидкости детей, больных кариесом зубов, проживающих в разных климато-географических зонах Ивано-Франковской области

Постановка проблемы и анализ последних исследований

Ключевая роль в поддержании гомеостаза органов ротовой полости отводится ротовой жидкости. Выполняя минерализующую, защитную, очищающую функции, слюна создает оптимальную среду для фунционирования твердых тканей зубов. Высокие концентрации ионов кальция, фосфора поддерживают состояние перенасыщенности слюны гидроксиапатитом и способствуют процессам реминерализации эмали. Степень насыщенности слюны определяется также уровнем pH, ионной силой катионов калия и натрия, которые стабилизируют структуру макромолекул белков [1].

Последние исследования показывают, что слюна обладает мицеллярным строением. Ядром мицеллы выступает фосфат кальция, вокруг которого расположены ионы гидрофосфата, а затем диффузный слой, содержащий ионы кальция. Внешний слой мицеллы составляет воднобелковая оболочка. Устойчивость мицелл зависит от водородного показателя. При снижении pH ниже критического уровня (6,0-6,2) слюна с минерализующей превращается в деминерализующую жидкость, создавая условия для развития кариеса зубов [4].

Интерес к природным условиям Ивано-Франковской области обусловлен тем, что на сравнительно небольшой территории расположены районы с равнинными, предгорными, горными ландшафтами и различными климатическими условиями. Все это обуславливает неоднородность содержания макро- и микроэлементов в почве и водоемах области. Низкое содержание кальция, микроэлементов фтора и йода в поверхностных водах горной зоны по сравнению с равнинной, обусловливают ее низкую твердость и минерализацию, что является фактором риска возникновения стоматологических заболеваний в том числе и у детей [6].

Цель исследования: изучить биохимический состав ротовой жидкости у детей, больных кариесом зубов, проживающих в разных климато-географических зонах Ивано-Франивский области.

Материалы и методы исследования

Проведено стоматологическое обследование 188 детей 12 лет, больных кариесом зубов, без общесоматической пато- логии, проживавших в различных климато-географических зонах, из них 69 школьников проживали в равнинной, 66 – в предгорной и 53 – в горной зонах Ивано-Франковской области. Контрольную группу составляли 46 детей этого же возраста с интактными зубными рядами. Определение стоматологического статуса детей осуществляли по методике ВОЗ [7]. Полученные результаты фиксировались в специально разработаных картах обследования. Оценивали распространенность кариеса зубов в %, состояние твердых тканей с помощью индекса КПУ и его составляющих компонентов. Активность кариеса зубов определяли по методике Т.Ф. Виноградовой (1978). Забор ротовой жидкости у детей осуществляли утром, натощак с дна ротовой полости с помощью стерильной пипетки в стерильные емкости, которые в дальнейшем замораживали при температуре -18°С. В слюне методом спектрофотометрии определяли активность кислой и щелочной фосфатазы, содержание общего кальция, магния и неорганического фосфора, используя наборы реактивов «Филисит-Диагностика» (Украина) и «Витал Девелопмент Корпорэйшн» (Россия). Исследования проводили в биохимической лаборатории Ивано-Франковского национального медицинского университета (зав. лабораторией – Ерстенюк А.М.). Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью персонального компьютера и прикладных программ «Microsoft Excel» и «Statistiсa 6». Результаты представлены в виде среднего арифметического (М) и его ошибки (m). Достоверность различий между группами определена за критериями Стьюдента или Манна-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение

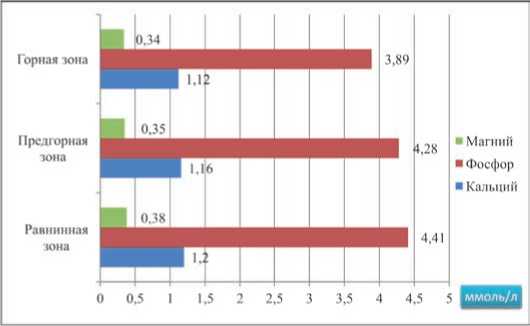

Полученные результаты исследования свидетельствуют, что содержание общего кальция оказалось самым высоким в слюне детей равнинной зоны и в среднем составляло 1,2±0,07 ммоль/л (рис. 1), у школьников предгорной и горной местности этот показатель составлял 1,16 ±0,04 и 1,12 ± ±0,05 ммоль/л соответственно (p>0,05).

Минимальные концентрации общего кальция в слюне оказались у кариесрезистентных детей и составили 1,02± ±0,08 ммоль/л в равнинной, 1,01±0,07 ммоль/л – предгорной и 0,93 ±0,08 ммоль/л в горной климато-географических зонах (табл. 1).

С развитием кариеса зубов значение данного макроэлемента в ротовой жидкости детей постепенно возраста-тет и у школьников равнинной зоны с компенсированным течением кариеса составляет 1,19±0,07 ммоль/л, предгорной и горной местности соответственно 1,16 ±0,04 и 1,18± ±0,07 ммоль/л. Уровень кальция в смешанной слюне детей с декомпенсированой формой кариеса был в 1,3 раза выше (p<0,05) по сравнению со здоровыми детьми и составлял 1,32 ±0,09 ммоль/л в равнинной, 1,26 ±0,08 – в предгорной и 1,23±0,08 ммоль/л - в горной зонах.

Рис. 1. Концентрация общего кальция, неорганического фосфора и магния в ротовой жидкости детей разных климато-географических зон, ммоль/л

Полученные данные о повышеном содержании общего кальция в ротовой жидкости детей с множественным кариесом зубов по сравнению со здоровыми согласуются с результатами исследований R. Maijer, G. Klassen (1972), В.К. Леонтьева (1978), В.М. Елизаровой (2002) [2, 3, 5].

Наряду с кальцием важное значение в формировании резистентности твердых тканей зубов отводится и неорганическому фосфору, высокие концентрации которого поддерживают состояние перенасыщености слюны гидроксиапатитом. Средние показатели уровня неорганического фосфора в ротовой жидкости обследованных детей равнинной зоны составляли 4,41±0,27ммоль/л, предгорной – 4,28±0,29 ммоль/л и горной – 3,89±0,34 ммоль/л. Высокие его значения фиксировались в смешанной слюне детей с интактными зубными рядами и составляли у школьников равнинной местности 4,76±0,28 ммоль/л, предгорной – 4,56±0,36 ммоль/л и горной – 4,12±0,33 ммоль/л. Как свидетельствуют приведенные данные, с ростом степени пораженности кариесом зубов наблюдается четкая тенденция к снижению содержания неорганического фосфата в слюне обследованных детей. Минимальные его значения отмечались в ротовой жидкости детей с декомпенсированной формой течения кариеса зубов и составляли 4,02±0,35 ммоль/л у школьников равнинной, 3,91±0,33 ммоль/л – предгорной и 3,41±0,41 ммоль/л - у детей горной местности.

Анализ результатов содержания общего кальция и неорганического фосфора в ротовой жидкости обследованных детей в зависимости от места проживания позволяет констатировать пониженную в 1,2 раза концентрацию этих элементов у слюне детей горной зоны, что может объясняться более низкой твердостью и минерализацией воды в данном регионе, выступая неблагоприятным прогностическим признаком в плане развития кариеса зубов.

Важную роль в процессах обмена веществ и минерализации твердых тканей зубов играет магний. Как свидетель-

Содержание общего кальция, магния, неорганического фосфора, активность кислой и щелочной фосфатаз в ротовой жидкости детей в зависимости от активности кариеса зубов

|

Биохимические показатели, M±m |

Климато-географические зоны |

|||

|

Здоровые |

I |

II |

III |

|

|

Равнинная |

||||

|

Общий кальций, ммоль/л |

1,02±0,08 |

1,19±0,06 |

1,28±0,07 |

1,32±0,09* |

|

Неорганический фосфор, ммоль/л |

4,76±0,28 |

4,67±0,25 |

4,19±0,31 |

4,02±0,35 |

|

Магний, ммоль/л |

0,41±0,03 |

0,38±0,02 |

0,39±0,04 |

0,35±0,03 |

|

Кислая фосфатаза, нмоль / (с×л) |

838,42±23,23 |

867,31±23,39 |

865,31±22,73 |

892,98±21,44 |

|

Щелочная фосфатаза нмоль/(с×л) |

394,18±17,31 |

396,66±20,56 |

386,25±23,11 |

329,62±22,21* |

|

Предгорная |

||||

|

Общий кальций, ммоль/л |

1,01±0,07 |

1,1 ±0,06 |

1,22±0,04 |

1,26±0,08* |

|

Неорганический фосфор, ммоль/л |

4,56±0,36 |

4,39±0,41 |

4,26±0,27 |

3,91±0,33 |

|

Магний, ммоль/л |

0,39±0,05 |

0,36±0,03 |

0,35±0,04 |

0,33±0,03 |

|

Кислая фосфатаза, нмоль / (с×л) |

864,2±25,43 |

877,5±32,87 |

914,87±31,73 |

934,36±37,52 |

|

Щелочная фосфатаза нмоль/(с×л) |

402,54±21,65 |

383,37±18,21 |

369,13±23,12 |

338,65±18,63* |

|

Горная |

||||

|

Общий кальций, ммоль/л |

0,93±0,08 |

1,1±0,06 |

1,18±0,07 |

1,23±0,08* |

|

Неорганический фосфор, ммоль/л |

4,12±0,33 |

4,17±0,31 |

3,87±0,37 |

3,41±0,41 |

|

Магний, ммоль/л |

0,36±0,02 |

0,37±0,04 |

0,33±0,06 |

0,31±0,03 |

|

Кислая фосфатаза, нмоль / (с×л) |

849,3±33,18 |

912,32±34,48 |

978,65±37,94 |

989,05±35,75* |

|

Щелочная фосфатаза нмоль/(с×л) |

384,54±22,73 |

332,26±23,12 |

318,12±28,94 |

302,37±25,56* |

Примечание: *–достоверное отличие от групи контроля: * – p<0,05

ствуют полученные, данные содержание этого элемента в ротовой жидкости обследованных детей не выходило за пределы среднестатистического значения (0,08-0,53 ммоль/л, Педанов Ю.Ф., 1992) и составило 0,38±0,01 ммоль/л в равнинной, 0,35±0,02 ммоль/л - в предгорной и 0,34± ±0,02 ммоль/л - вгорной зоне. Насыщенностьмагнием слюны детей с интактными зубами оказалась высокой и составила 0,41±0,03 ммоль/л в равнинной, 0,33±0,03 ммоль/л – в предгорной и 0,31±0,03 ммоль/л - в горной зонах. С увеличением степени кариозного поражения прослеживается тенденция к снижению концентрации магния, достигая самых низких показателей в смешанной слюне школьников с декомпенсированным течением кариеса, составляя при этом 0,35± ±0,03 ммоль/л в равнинной, 0,33±0,03 ммоль/л – в предгорной и 0,31±0,03 ммоль/л - в горной местности.

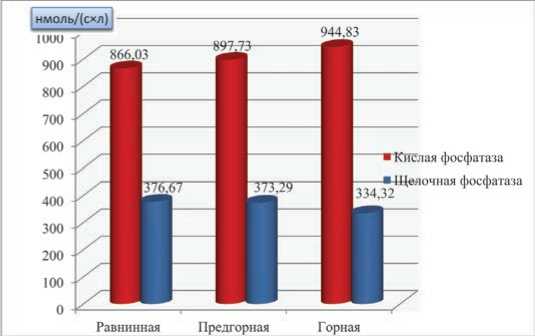

Изучение активности кислой фосфатазы (КФ) обусловлено участием данного фермента в процессах деминерализации твердых тканей зубов. Этому способствует избыток органических кислот, которые образуются в результате жизнедеятельности ацидофильных микроорганизмов, что создает оптимальную кислотность для воздействия кислой фосфатазы [1]. Как свидетельствуют полученные данные,

Таблица 1

активность КФ в ротовой жидкости детей горной зоны в среднем составляла 944,83±34,64 нмоль/ (с×л) и оказалась выше аналогичных показателей у детей равнинной – 866,03±21,53 нмоль/(с×л) и предгорной зоны - 897,73± ±32,15 нмоль/(с×л), однако эта разница оказалась недостоверной (p>0,05) (рис. 2). Самые низкие показатели активности данного фермента фиксировались в смешанной слюне школьников, свободных от кариеса зубов, и составили 867,31± ±23,39 нмоль/(с×л) в равнинной, 864,2±25,43 нмоль/ (с×л) - в предгорной и 849,3± ±33,18 нмоль/(с×л) - в горной местности. Наиболее сильным деминерализующим потенциалом обладала слюна детей с декомпенсированным течением кариозного процесса, проживающих в горной зоне, о чем свидетельствовала максимальная, по сравнению со здоровыми, активность КФ которая составляла здесь 989,05± ±35,75 нмоль /(с×л) (p<0,01).

Щелочная фосфатаза (ЩФ) является важным ферментом, который гидролизируя эфиры фосфорной кислоты запускает процесс активации минерализации костной ткани и зубов. Результаты исследования свидетельствуют, что активность ЩФ у детей равнинной и предгорной зон находилась примерно на одинаковом уров-

Рис. 2. Активность кислой и щелочной фосфатазы в ротовой жидкости детей разных климато-географических зон не и составляла соответственно 376,67±20,15 нмоль/(с×л) и 373,29±22,74 нмоль/(с×л). У школьников горной зоны активность данного фермента по сравнению с жителями равнинной местности была пониженной на 11% и составляла 334,32±22,23 нмоль/(с×л) (p>0,05). С ростом интенсивности кариозного процесса отмечалось снижение активности ЩФ смешанной слюны, которая достигала своих минимальных значений у детей с декомпенсированной формой кариеса и составляла 329,62±22,21 нмоль/(с×л) в равнинной, 338,65±18,63 нмоль/(с×л) – в предгорной и 302,37± ±25,56 нмоль/(с×л) - у детей горной местности. У здоровых детей равнинной и предгорной зоны активность данного фермента в 1,2 раза, а горной – в 1,3 раза, превышала аналогичные значение детей с III степенью активности кариеса зубов (p <0,05).

Выводы

-

1. Уровень общего кальция в ротовой жидкости детей в каждой из климато-географических зон с декомпенсированной формой кариеса зубов был в 1,3 выше, чем у детей с интактными зубами (p<0,05), что может свидетельствовать об усиленном выходе этого элемента из структуры гидроксиапатита в смешанную слюну под действием органических кислот, которые образуются в процессе ферментации углеводов микроорганизмами зубного налета.

-

2. В группе детей с множественным кариесом концентрация фосфора в слюне оказалась в 1,2 раза ниже по сравнению с кариесрезистентнимы детьми, указывая на нарушение состояния ее перенасыщенности гидроксиапатитом (p>0,05).

-

3. Активность щелочной фосфатазы в смешанной слюне здоровых детей в 1,2 раза превышала аналогичные показатели детей с высокой степенью кариозного процесса, что свидетельствует о снижении реминерализирующих свойств ротовой жидкости в последних.

Перспективы дальнейших исследований

Полученные результаты исследования будут использованы в будущем для определения прогностических критериев донозологической диагностики кариозного процесса у детей с целью оптимального выбора профилактических мероприятий.

Октисюк Юрий Викторович , ассистент кафедры детской стоматологии Ивано-Франковского национального медицинского университета.

Почтовый адрес: вул. Берегова 41, с. Загвіздя, Тисмениць-кий р-н., Івано-Франківська обл, Україна, індекс 77450.

Список литературы Исследование биохимических показателей ротовой жидкости детей, больных кариесом зубов, проживающих в разных климато-географических зонах Ивано-Франковской области

- Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. М.: Медицина, 1991. 304 с.

- Елизарова В.М., Петрович Ю.А. Нарушение гомеостаза кальция при множественном кариеса зубов у детей//Стоматология. 2002. № 1. С. 67-71.

- Леонтьев В.К. Кариес зубов -сложные и нерешенные проблемы//Новое в стоматологии. 2003. № 6. С. 6-7.

- Леонтьев В.К., Галиулина М.В. О мицелярном состоянии слюны//Стоматология. 1991. Т. 70, № 5. С. 17-20.

- Maijer R., Klassen A. Ionized calcium concentration in saliva and its relationship to dental disease//Journal of the Canadian Dental Association. 1972. № 9. P. 333-336.

- Нейко Е.М., Рудько Г.И., Смоляр Н.И. Медико-геоэкологический анализ состояния окружающей среды как инструмент оценки контроля здоровья населения. Ивано-Франковск -Львов, 2001. 350 с.

- Стоматологическое обследование. Основные методы. 4-е изд. ВОЗ. Женева, 1997. 76 с.