Исследование биологически активных веществ в продуктах переработки дикорастущего сырья с целью получения биологически активных добавок

Автор: Хамицаева А.С., Хортиев З.А., Бритаев Б.Б., Караева И.Т., Зокоева С.Ф.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Пищевые технологии

Статья в выпуске: 7, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – изучить биологически активные вещества в продуктах переработки дикорастущего сырья, произрастающего в регионе РСО – Алания, для использования его в производстве функциональных продуктов питания. Задачи: теоретическое обоснование возможностей переработки дикорастущего сырья с целью получения биологически активных добавок; изучение влажностных характеристик дикорастущих растений, предопределенных для получения биологически активных добавок, углеводного состава продуктов переработки дикорастущих растений, сорбционной способности продуктов переработки дикорастущих растений по отношению к свинцу, резистентности углеводов (ГН, ГИ) ПДДР, минерального состава продуктов переработки дикорастущих растений, витаминного состава продуктов переработки дикорастущих растений. Объект исследования – дикорастущие растения: люпин желтый, люпин белый, лебеда, цикорий, а также их порошки, полученные после высушивания. Продукты переработки дикорастущего сырья получали из высушенных стеблей, листьев, соцветий, корневищ дикорастущих растений. Для исследования состава и свойств дикорастущего сырья использовали современные методики. В рамках исследования были рассчитаны влажностные режимы, проведена оценка углеводного, витаминного, минерального состава, а также полифенольных соединений дикорастущих растений и порошков, полученных из них. При исследовании витаминного состава использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, заключающийся в разделении веществ исследуемой смеси между жидкостью и твердым сорбентом. Для анализа минеральных веществ применяли оптические и электрохимические методы с предварительной минерализацией объекта исследования. Содержание углеводов исследовали на основе физикохимических методов, сформированных на измерении оптической плотности вещества (фотометрия), электрохимического потенциала вещества (потенциометрия), распределения между подвижной и неподвижной фазой (хроматография). В результате проведенных исследований разработаны продукты переработки дикорастущих растений (пребиотики). Результаты исследований ППДР по количеству и качеству исследуемых БАВ (витаминов, минеральных элементов, полисахаридов) подтверждают целесообразность использования их как биологически активных добавок в технологии функциональных пищевых продуктов для обогащения состава их эссенциальными факторами питания.

Люпин желтый, люпин белый, лебеда, цикорий, витамины, минеральные элементы, полисахариды

Короткий адрес: https://sciup.org/140310733

IDR: 140310733 | УДК: 615.32 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-7-313-326

Текст научной статьи Исследование биологически активных веществ в продуктах переработки дикорастущего сырья с целью получения биологически активных добавок

Введение. Современный мир предъявляет все более высокие требования к качеству продуктов питания. Для обеспечения качества продуктов на первый план выходит использование в пищевых технологиях инновационных биоло-гически-активных добавок (БАД), выполняющих важную роль в метаболизме, синтезе витаминов, абсорбции питательных веществ, и, что немаловажно, в функционировании иммунной системы, и это снижает риск развития различных неинфекционных заболеваний [1–4]. Значение БАД сложно переоценить в контексте борьбы с многочисленными заболеваниями, связанными с неправильным питанием и нарушениями обмена веществ [5–10], и поэтому изучение биоресурсов, произрастающих в регионе РСО – Алания, является актуальным.

Цель исследования – изучить биологически активные вещества в продуктах переработки дикорастущего сырья, произрастающего в регионе РСО – Алания, для использования его в производстве функциональных продуктов питания.

Задачи: теоретическое обоснование возможностей переработки дикорастущего сырья с целью получения биологически активных добавок; изучение влажностных характеристик дикорастущих растений, предопределенных для получения биологически активных добавок, углеводного состава продуктов переработки дикорастущих растений, сорбционной способности продуктов переработки дикорастущих растений

(ППДР) по отношению к свинцу, резистентности углеводов (ГН, ГИ) ПДДР, минерального состава продуктов переработки дикорастущих растений, витаминного состава продуктов переработки дикорастущих растений.

Объекты и методы. Основные исследования велись на базе научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) «Агроэкология» Горского государственного аграрного университета с 2022 по 2024 г., в условиях вивария СОГУ, а также в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Республиканском эндокринологическом диспансере» при СевероОсетинской государственной медицинской академии.

Объектами исследования служили дикорастущие растения (ДР): люпин желтый, люпин белый, лебеда, цикорий, а также порошки, полученные после их высушивания. В дикорастущих растениях и продуктах их переработки определяли содержание моно-, ди- и полисахаридов, минеральных элементов, витаминов.

Для исследования состава и свойств дикорастущего сырья использовали современные методики. В рамках исследования были рассчитаны влажностные режимы, проведена оценка углеводного, витаминного, минерального состава, а также полифенольных соединений дикорастущих растений и порошков, полученных из них.

При исследовании витаминного состава использовали метод высокоэффективной жидкостной хроматографии, заключающийся в разделении веществ исследуемой смеси между жидкостью и твердым сорбентом.

Для анализа минеральных веществ применяли оптические и электрохимические методы с предварительной минерализацией объекта исследования.

Содержание углеводов исследовали на основе физико-химических методов, сформированных на измерении оптической плотности вещества (фотометрия), электрохимического потенциала вещества (потенциометрия), распределения между подвижной и неподвижной фазой (хроматография).

Продукты переработки дикорастущего сырья получали из высушенных стеблей, листьев, соцветий, корневищ дикорастущих растений.

В дикорастущем сырье до высушивания и после высушивания определяли влажность исследуемого сырья, с учетом которой рассчитывали влагосодержание ш, %, по формуле

'■.■■.;= —*КЮ, (1)

где W - влажность образцов, %; ш - влагосодержание образца, %; М с - содержание абсолютно сухого вещества, % [8-10].

Количество испаренной влаги W и в процессе сушки определяли по формуле

WH = М: ■

Wj-W^

’

(2);

где M i - масса материала до сушки; W i - влажность материала до сушки, %; W 2 - влажность материала в момент времени t в процессе сушки, %.

В связи с тем, что содержание абсолютно сухого вещества в процессе сушки остается постоянным, а влажность изменяется, изучаемым параметром является влагосодержание.

Пересчет влагосодержания дикорастущего сырья на влажность производили по формуле

100* w

100 — w

Для уточнения гликемического индекса (ГИ) продуктов переработки дикорастущих растений был рассчитан показатель гликемическая нагрузка (ГН). Гликемическую нагрузку рассчитывали по формуле

ГН= (ГИ/100) • U , (4)

где ГН - гликемическая нагрузка; ГИ - гликемический индекс; U - содержание усвояемых углеводов (общее количество углеводов минус сумма пектиновых веществ).

Результаты и их обсуждение. В выбранной технологической схеме производства продуктов переработки дикорастущих растений особая роль была отведена процессу сушки, поскольку необходимым являлось обеспечение минимальных потерь эссенциальных пищевых веществ. Эффект сохранения количественных и качественных потерь питательных веществ достигается на основе щадящих параметров режимов сушки. Вследствие этого при формировании способов и параметров процесса сушки придавали значение интенсивности испарения влаги в свежем сырье.

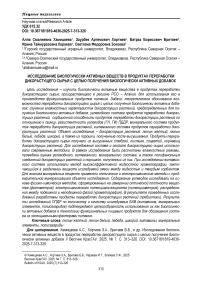

Влажностные характеристики свежего дикорастущего сырья приведены на рисунке 1.

Корни и корневища

Цикория

Листья , стебли Лебеды

Стебли, листья и соцветия Люпина белого

Стебли, листья и соцветия Цикория

Стебли, листья и соцветия Люпина желтого

^^^м W, % ^^^м M,% ^^^м ω, %

Рис. 1. Влажностные характеристики высушиваемого дикорастущего сырья Humidity characteristics of dried wild-growing raw materials

Из рисунка 1 следует, что по массе испаренной влаги, количеству влагосодержания, влажности материала до сушки, влажности материала в момент времени t в процессе сушки интенсивность испарения влаги в свежем сырье равномерная, что может обеспечивать сохранение качества ППДР.

При сушке выбранных объектов, во избежание снижения качества ППДР были обеспечены режимы испарения влаги, чтобы не создать разности температур и влажности внутри части- чек сырья, приводящих к ухудшению качества получаемого продукта. С этой целью использовали щадящие параметры режимов сушки – коротковолновые лучи длиной волны λ = 1,8–2,0 мкм.

Исследована динамика углеводного состава дикорастущих растений и продуктов переработки дикорастущих растений.

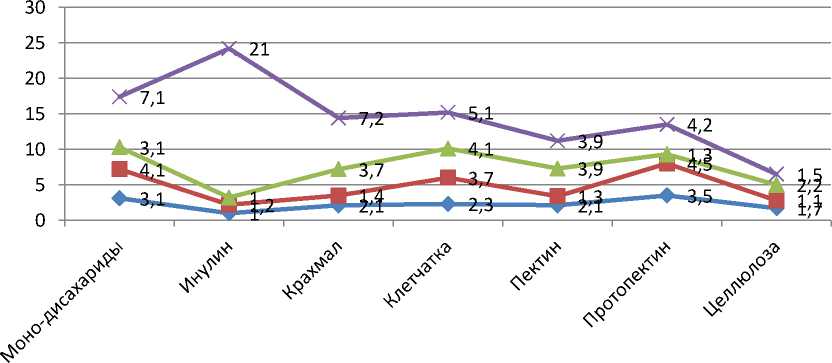

Результаты исследования углеводной фракции в дикорастущем сырье до сушки представлены на рисунке 2.

Люпин желтый Люпин белый Лебеда Цикорий

Рис. 2. Углеводный состав продуктов переработки дикорастущих растений до сушки Carbohydrate composition of wild plant processing products before drying

Из рисунка 2 видно, что углеводы содержатся в количестве от 1 до 21 %, в зависимости от вида сырья.

Высоким содержанием инулина (21,0 %) отличается цикорий (корни, корневища).

В надземной части люпина желтого, люпина белого и лебеды содержится соответственно 1,0; 1,2; 1,0 % инулина.

Сушка дикорастущего сырья в инфракрасной установке при выбранных условиях обеспечивает максимальное сохранение качественных и количественных критериев полисахаридов.

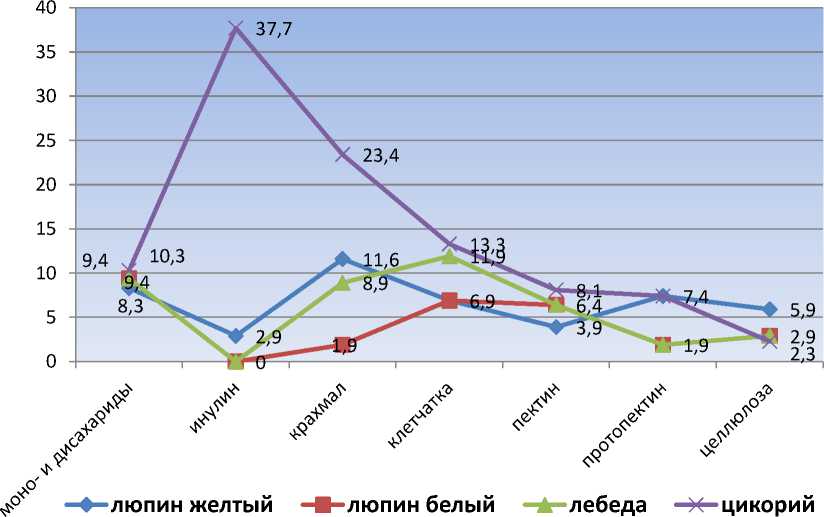

Исследованы изменения содержания моно-, ди- и полисахаридов в процессе хранения порошков в течение 18 мес. (рис. 3).

Рис. 3. Углеводы продуктов переработки дикорастущих растений после сушки Carbohydrates of processed wild plants after drying

Установлено, что количество и качество углеводов, в т. ч. пищевых волокон, сохраняется в течение указанного периода хранения при температуре (20 ± 5) °С, что обусловливает правильный выбор режимов хранения дикорастущего сырья.

Углеводы составляют большую (часто основную) часть пищевого рациона человека, широко используются в разных отраслях пищевой промышленности (моно- и дисахариды, инулин, клетчатка, целлюлоза, крахмал, пектин, протопектин и др.), в этой связи представляло интерес исследование моно- и дисахаридов в продуктах переработки дикорастущих растений.

В дикорастущих растениях моносахариды играют ключевую роль в метаболизме, являясь как продуктами фотосинтеза, так и основой для биосинтеза широкого спектра соединений. Они служат исходным материалом для формирования гликозидов, полисахаридов, а также представителей других классов биологически актив- ных веществ, таких как аминокислоты, жирные кислоты и полифенолы. Моносахариды содержатся во всех живых клетках и выполняют в них важные функции: строительную, энергетическую, запасающую, пластическую и другие. Моносахариды – стандартные блоки, из которых синтезируются дисахариды (такие как сахароза, мальтоза, лактоза). Дисахариды (сахароза, мальтоза) служат источниками глюкозы, а также фруктозы для организма человека, сахароза к тому же важнейший источник углеводов (она составляет 99,4 %, от всех получаемых организмом углеводов).

Полученные результаты анализа продуктов переработки дикорастущих растений по содержанию моно- и дисахаридов свидетельствуют, что исследуемые объекты характеризуются высокими значениями – от 8,3 до 10,3 %. Установленные количества моно- и дисахаридов могут удовлетворять суточную потребность в углеводах на 25–50 %.

Кроме использования в пищевом рационе продукты переработки дикорастущих растений (источники моно- и дисахаридов) можно использовать в пищевых технологиях, с целью замены сахара на порошки биологически активных добавок в производстве продуктов питания, в т. ч., мучных, мясных, рыбных, молочных изделий и др.

Самым полезным для человеческого организма является устойчивый (резистентный) крахмал. По данным наших исследований, крахмал продуктов переработки дикорастущих растений отличается резистентностью, его содержание составляет в исследуемых объектах 1,9–23,4 %, что удовлетворяет в сутки потребности в углеводах на 10–60 %.

Употребление резистентных крахмалов улучшает ряд физиологических показателей человека: гликемический и инсулиновый индекс, липидный состав крови, увеличивает чувство насыщения и др.

Ниже приводятся результаты расчетов ГН и ГИ для разработанных продуктов переработки дикорастущих растений (лж – люпин желтый, лб – люпин белый, л – лебеда, ц – цикорий).

ГИ лж = 21, содержание углеводов = 47 %;

ГН = 15,5;

ГИ лб = 23,0, содержание углеводов = 45 %;

ГН = 13,5;

ГИ л = 19,0, содержание углеводов = 49 %;

ГН = 19,5;

ГИ ц = 15,0, содержание углеводов = 44 %;

ГН = 3,5.

Если гликемическая нагрузка исследуемого объекта меньше 16, он считается низким.

Результаты исследований изменения сахара в крови человека в условиях клиники, а также расчетные данные по изучению ГН позволили достоверно установить, что разработанные продукты переработки дикорастущих растений характеризуются низким ГИ, одновременно низкой ГН, вследствие чего они благоприятно могут воздействовать на регулирование гликемического профиля организма человека. ППДР, имеющие свою «специализацию», в т. ч. снижать содержание сахара в крови человека, могут являться составляющими рецептур функциональных продуктов питания.

Установленные количества пищевых волокон (ПВ) (рис. 3) могут регулировать гликемический профиль, уровень сахара крови, замедлить всасывание углеводов, т. е. влиять на те- чение углеводно-липидных процессов, протекающих в организме человека. Полагают, что недостаток в диете пищевых волокон является фактором, способствующим развитию заболеваний цивилизованного человека: ожирения, желчнокаменной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний [8–10].

Результаты клинических исследований ППДР [10–12] позволяют рекомендовать их в качестве корректирующих гликемические показатели, показатели крови, перспективного энтеросорбента по отношению к соединениям свинца и предположить их высокое протекторное действие по отношению к токсикантам, содержащим тяжелые металлы.

Протопектин обеспечивает соединение клеток в тканях. Вместе с целлюлозой он входит в состав оболочки растительных тканей, придавая им твердость и прочность. Протопектин подвержен воздействию кислотного и ферментативного гидролиза.

Определенные содержания протопектина в исследуемых образцах варьируются от 1,9 до 7,4 % на 100 г продукта, что указывает на его функциональную и профилактическую ценность.

Пектин, являясь полисахаридом, построен преимущественно из остатков галактуроновой кислоты. Он представляет собой природный энтеросорбент, способный блокировать всасывание вредных веществ из кишечника в кровоток при кишечных инфекциях или отравлениях токсинами. Научно доказано, что пектин способен снижать уровень холестерина в крови, тем самым замедляя развитие атеросклероза и минимизируя риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Количественные показатели пектина в исследуемых образцах соответствуют физиологически допустимым и терапевтическим дозам, составляя от 3,9 до 8,1 % на 100 г продукта.

Растворимая клетчатка способствует усилению чувства сытости и продолжительному утолению голода. Научные исследования демонстрируют эффективность ее применения в снижении веса и улучшении индекса массы тела у лиц с избыточным весом и ожирением. Растворимая клетчатка классифицируется как пребиотик, являясь основным источником питания для полезной микрофлоры кишечника: во-первых, она служит питательной средой для пробиотических бактерий в кишечнике; во-вторых, способствует оптимизации состава микрофлоры кишечника; в-третьих, оказывает положительное влияние на иммунную систему; в-четвертых, содействует уменьшению аппетита и контролю массы тела [10].

Установленно количество клетчатки в исследуемых объектах соответствует функциональным дозам и соответствует значениям от 6,9– 13,3 % в 100 г продукта.

Благодаря своим химическим особенностям, инулин используется врачами в качестве индикатора фильтрационной способности почки и почечного кровотока. Коэффициент сладости ~ 50 % от обычного сахара. Инулин повышает всасывания кальция и магния в толстой кишке, снижает уровень триглицеридов в крови, модулирует секрецию инсулина.

Установленно количество инулина в исследуемых объектах соответствует физиологическим и терапевтическим дозам и соответствует значениям от 2,9–37,3 % в 100 г продукта [12].

В связи с тем, что загрязнение окружающей среды и продуктов питания токсичными металлами представляет собой существенную угрозу для здоровья современного человека, нами было проведено исследование, направленное на изучение способности продуктов переработки дикорастущих растений к связыванию свинца.

Как известно, воздействие тяжелых металлов, подобно любому другому неблагоприятному фактору окружающей среды, оказывает как специфическое (на поражаемые органы), так и неспецифическое (снижение иммунной защиты организма) действие.

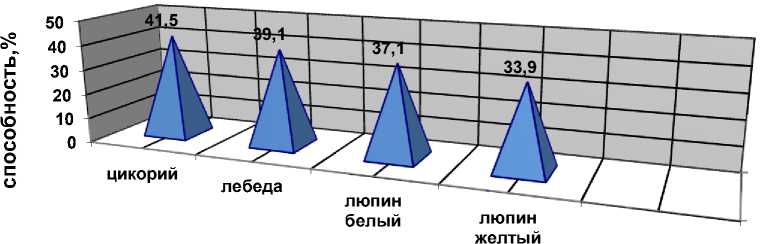

Высокое содержание пищевых волокон в продуктах переработки дикорастущих растений (ППДР) подтверждает способность выводить ионы солей тяжелых металлов из организма. Результаты проведенных исследований протекторной способности продуктов переработки дикорастущих растений приведены на рисунке 4.

Рис. 4. Сорбционная способность продуктов переработки дикорастущих растений по отношению к свинцу

Sorption capacity of wild plant processing products in relation to lead

Все исследованные порошки продуктов переработки дикорастущих растений отличаются высокой сорбционной и протекторной способностью.

Представлена линия активности продуктов переработки дикорастущих растений в порядке убывания по сорбционной способности свинца в следующей последовательности: цикорий → лебеда → люпин белый → люпин желтый.

Изученные показатели полисахаридного состава продуктов переработки выбранного дикорастущего сырья могут обеспечить снижение содержания свинца в организме человека, а также способствовать ослаблению пробуждаемых им анормальных трансформаций.

Таким образом, полученные результаты показывают возможность использования продуктов переработки дикорастущих растений в качестве биологически активных добавок. Способность полисахаридов, в т. ч. пектинов, инулина, клетчатки, целлюлозы, крахмала, протопектина образовывать малорастворимые соединения с ионами металлов свидетельствует о целесообразности повсеместной организации профилактики вредного воздействия окружающей среды на организм человека и повышения уровня жизни.

Разработка рецептур функциональных пищевых продуктов с использованием продуктов переработки дикорастущих растений, в т. ч. продуктов с высокими протекторными свойст- вами, – одна из возможностей снизить рост ан-тиалиментарных заболеваний.

Минералы выполняют в организме множество функций. В основном они входят в состав скелета, жидкостей организма и многих ферментов. Кроме того, они также очень важны в качестве регуляторов активности ферментов. Минералы не дают пищевую энергию, участвуют во всех биохимических процессах, проте- кающих в организме человека, являются эссенциальными компонентами питания, поэтому представляло большой интерес изучение минерального состава продуктов переработки дикорастущих растений.

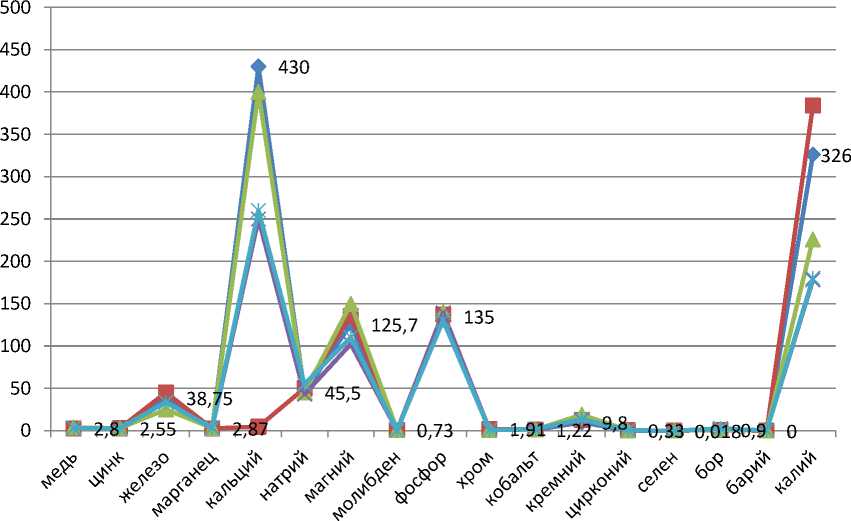

Данные экспериментальных исследований минеральных веществ в продуктах переработки дикорастущих растений представлены на рисунке 5.

—•—люпин желтый

•*•люпин белый

-*-лебеда

цикорий из корней и корневищ

Рис. 5. Минеральный состав продуктов переработки дикорастущих растений Mineral composition of processed products of wild plants

Исследования по минеральному составу подтверждают, что продукты переработки дикорастущих растений являются источником макро-и микронутриентов.

Содержание золы менялось в пределах от 5 до 8 % в зависимости от вида сырья.

Кальций (Ca) играет важную роль в поддержании здоровья кровеносной системы, регулируя кровоснабжение органов и тканей. Он также участвует в регуляции активности ферментов и гормонов, которые обеспечивают жизнедеятельность организма.

Помимо этого, кальций способствует нормализации артериального давления, снижению уровня холестерина, выведению из организма радионуклидов и тяжелых металлов, а также уменьшению проявлений аллергических реакций.

Установленные в ходе исследования содержания кальция в дикорастущих растениях (120– 400 мг/100 г) находятся в терапевтическом диапазоне, что подтверждает целесообразность выбора объектов исследования и их использования в питании.

Фосфор (P) – важный микроэлемент, необходимый для полноценного функционирования человеческого организма. Основная функция фосфора – сохранение структуры костной ткани. Также он выполняет и другие задачи: поддержка работы нервной системы; помогает мышцам сокращаться, а значит, обеспечивает возможность двигаться.

Микроэлемент входит в состав фосфолипидов и фосфопротеинов, которые являются строителями клеточной стенки. При передаче генов фосфаты входят в состав клеток дезоксирибонуклеиновой и рибонуклеиновой кислоты, обеспечивая их рост, а также хранение и передачу генетической информации.

Суточная доза фосфора для взрослого человека – около 700–800 мг. Недостаток фосфора в организме может привести к ряду серьезных проблем со здоровьем: ослабление мышечной массы и силы; остеопороз и другие нарушения костного метаболизма; снижение аппетита; усталость и общая слабость; боль в костях и др.

Выявленные значения содержания фосфора (в пределах от 130,2 до 140 мг на каждые 100 г) у дикорастущих растений попадают в рекомендуемый терапевтический интервал, что служит весомым основанием для правильности выбора исследуемых объектов и их применения как пищевого ресурса.

Далее были проведены исследования по изучению магния (Mg) в продуктах переработки дикорастущих растений. Важнейшее значение магния состоит в том, что он служит естественным антистрессовым фактором. Нехватка магния может привести к нарушению сна, бессоннице. При дефиците магния возникает желание употреблять сладкие продукты в пищу. Чрезмерное присутствие сахара в рационе мешает усвоению элемента.

Для нехватки магния характерно появление судорог, онемения и покалывания в мышцах. Может возникнуть болевой синдром в мышцах и суставах на фоне низкого содержания макроэлемента. Появляются частые головные боли. Страдает пищеварительная система. Появляется тошнота. Также характерны нарушения стула, запоры. Вследствие нехватки магния меняется перистальтика кишечника. Гипертония (повышение давления), раздражительность, тревожность, нервозность могут являться сигналами низкого уровня магния. Дефициту макроэлемента свойственна постоянная усталость, слабость и быстрая утомляемость. Снижается работоспособность, активность, страдает качество жизни в целом. Появление внешних признаков, таких как ломкость ногтей и выпадение волос, также говорит о недостатке минерала.

В ходе научного анализа уровень магния в дикорастущих растениях (120–400 мг на 100 г) был определен как оптимальный для терапев- тического применения, что свидетельствует о правильности выбора исследуемых видов и их значимости в области питания.

Содержание кальция, фосфора и магния в продуктах переработки дикорастущих растений приближается к оптимальному соотношению (1 : 1,5, : 1,2), характерному для лечебно-профилактических продуктов.

Медь (Cu) играет важную роль в поддержании нормальной жизнедеятельности организма человека. Входя в состав ферментов, этот микроэлемент участвует в многочисленных биохимических процессах: эритропоэзе (вместе с железом медь способствует образованию эритроцитов и гемоглобина); пигментации (медь принимает участие в формировании пигментов кожи и волос); функционировании эндокринной и сердечно-сосудистой систем (медь необходима для нормальной работы щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы); метаболизме (медь участвует в усвоении белков и углеводов, а также в метаболизме железа); укрепляет вестибулярный аппарат.

Энергетическая функция меди заключается в выработке аденозинтрифосфата – вещества, представляющего собой запас энергии в теле. Суточная потребность в меди равна 2 мг: больше – яд, меньше – дефицит. Организм четко регулирует это количество: при недостатке – экономит ценный металл, при большом избытке – активно выводит.

В ходе научного анализа уровень меди в продуктах переработки дикорастущих растений (12–40 мг на 100 г) был определен как оптимальный для терапевтического применения, что свидетельствует о правильности выбора исследуемых видов и их значимости в области питания.

Цинк (Zn) играет важнейшую роль в организме человека и является вторым (после железа) наиболее распространенным и значимым микроэлементом. Цинк отвечает за рост и развитие костной и мышечной тканей, принимает участие в формировании полноценного иммунного ответа, секреторной активности сальных желез, а также поддержании здоровья кожи, волос, ногтей, зубов.

Польза цинка для организма грандиозна – он участвует во многих процессах, происходящих в организме в качестве структурного компонента. Этот микроэлемент содержится как внутри, так и снаружи клетки – в межклеточных тканях.

Он необходим в относительно небольших количествах, но без него не происходили бы жизненно важные процессы: клетки не росли бы и не размножались, не создавали дезоксирибонуклеиновую кислоту, не производили белки.

Важным биологически активным элементом в составе дикорастущих растений является селен (Se) – ценный микроэлемент, который ассоциируют с молодостью и жизненной энергией. О массовом дефиците этого вещества эксперты активно напоминают последнее пятилетие. В виду этого главным источником селена служат дикорастущие растения, для выращивания которых не используются искусственные удобрения.

Особенность микроэлементов, к которым относится и селен, является их способность даже в малых дозах влиять на физиологические процессы в организме. Суточная потребность в селене невелика, но его дефицит оказывает негативное влияние на работу эндокринной системы, в частности щитовидной железы. Этот орган считается наиболее чувствительным к недостатку микроэлемента.

Установленные содержания селена в исследуемых объектах находятся в терапевтической дозе (от 20 до 200 мкг в сутки) при сублингвальном применении.

Железо (Fe) является существенным микроэлементом для человеческого организма. Его основная функция заключается в обеспечении тканей, органов и систем кислородом, что является фундаментальным условием для комфортной жизнедеятельности и нормального функционирования различных физиологических процессов. Оно также поддерживает функционирование щитовидной железы, повышает сопротивляемость организма к патогенным бактериям, укрепляет иммунитет, участвует в метаболических процессах и защищает организм от воздействия токсичных веществ.

Дефицитные состояния железа возможно предупредить с помощью включения в рацион соответствующих продуктов питания, при необходимости используя специальные биологически активные добавки, в т. ч. разработанные продукты переработки дикорастущих растений. Передозировка железа стимулирует выработку свободных радикалов, угнетает антиоксидантную систему организма и есть вероятность, что способствует развитию атеросклероза, поэтому

Вестник КрасГАУ. 2025. № 7 (220) употреблять препараты железа здоровым людям не рекомендуется.

Проанализированные продукты переработки дикорастущих растений представляют собой ценный источник негемового железа.

Марганец (Mn) необходим для формирования костной ткани, синтеза белков, молекул АТФ и регуляции клеточного метаболизма, эффективной работы мозга (обеспечения нейрохимических процессов в ЦНС). Кроме того, марганец выступает в роли кофактора одной из разновидностей супероксиддисмутазы (марганцевой), нейтрализующей свободные радикалы, и ферментов глюконеогенеза. Рекомендуемая суточная норма потребления (РСНП) марганца в сутки – 2 мг/сут, установленные значения марганца составили 2,3–33,4 мг/100 г продукта.

Из полученных данных следует, что во всех образцах преобладают Fe, Ca, Mg, P, Si, K, Na, Ba, B, Mo, Cr, Co. Максимум Fe, Ca, Mg, P содержится в люпине белом и люпине желтом.

Была поставлена задача исследования витаминов в выбранных объектах, поскольку они являются важными биоактивными компонентами.

Дикорастущие растения в своем составе содержат витамины, качественный состав которых зависит от климатических условий произрастания, вида и анатомических частей сырья и др. Данное обстоятельство определило необходимость изучения витаминов в продуктах переработки дикорастущих растений. Результаты экспериментальных исследований витаминов приведены на рисунке 6.

Все анализируемые объекты содержат полный спектр изучаемых витаминов. Дикорастущие растения, являющиеся предметом исследования, богаты витаминами, в особенности витаминами группы В и С.

По содержанию рибофлавина (В 2 ) лебеда превосходит остальные анализируемые виды дикорастущих растений. Употребление рибофлавина в достаточном количестве способствует поддержанию здоровья кожи, ногтей и волос.

-

■ Люпин желтый

-

■ Лебеда

0,08

-

■ Люпин белый

-

■ Цикорий, корни и роневища

Рис. 6. Витаминный состав продуктов переработки дикорастущих растений Vitamin composition of processed products of wild plants

Пиридоксин (витамин В 6 ), играющий важную роль в полноценном функционировании организма, участвует в клеточном метаболизме, помогает справиться со стрессом и усталостью, а также облегчает симптомы при заболеваниях суставов и сердца. Поскольку организм человека практически не синтезирует пиридоксин, его необходимо получать с пищей. Для предотвращения дефицита витамина В 6 важно знать, в каких количествах и когда его следует употреблять.

Наибольшая массовая доля пиридоксина выявлена в цикории. Установленные количества пиридоксина в исследуемых объектах составляют 1,8–2,1 мг%, что позволяет обеспечить профилактические и лечебные эффекты.

Содержание цианокобаламина (В 12 ) превалирует в цикории и составляет 2,2 мг%. Витамин В 12 необходим для нормального эритропоза и функционирования нервной системы. Он является кофактором в метаболизме фолиевой кислоты, превращении гомоцистеина в метионин. Он регулирует синтез белков, липидов, РНК и ДНК, миелиновых оболочек и гемоглобина. Установленные дозы в исследуемых объектах могут обладать функциональными свойствами, поскольку суточную потребность организма человека могут удовлетворять на 10–30 %.

Аскорбиновая кислота (витамин С) благоприятно воздействует на состояние десен, зу- бов, костной ткани, также контролирует состояние сосудов, укрепляет их. Играет важную роль в быстром заживлении ран и порезов, повышает иммунитет, уменьшает проявление симптомов гриппа и простуды. Обладает антиоксидантным действием. Способствует лучшему усвоению железа и нормализации кроветворения. Улучшает эластичность кровеносных сосудов и проницаемость капилляров. Оказывает благоприятное влияние на состояние центральной нервной системы.

Ретинол (витамин А) – жирорастворимый витамин, способствует клеточному дифференцированию, поддержке остроты зрения, функционированию органов дыхания, мочевыделения, сердечно-сосудистой, иммунной и репродуктивной систем, способствует синтезу коллагена и образованию новой, нормальной и здоровой ткани. Витамин А защищает клетки от воздействия свободных радикалов, выступает в роли антиоксиданта.

Его содержание в исследуемых объектах соответствует профилактическим дозам и колеблется в пределах от 0,08 до 0,263 мг/100 г.

Витамин Е жизненно необходим для нормальной работы репродуктивной системы. Витамин Е – жирорастворимое вещество, т. е. он растворяется в жирной среде. В отличие от во- дорастворимых, такие соединения способны накапливаться в некоторых органах и тканях.

Установленное количество витамина Е в выбранных объектах может обеспечивать суточную потребность на 10–20 %.

Таким образом, представленные исследования показывают возможность и перспективность использования продуктов переработки дикорастущих растений в качестве композитных смесей для получения биологически активных добавок.

Заключение. В результате проведенных исследований разработаны продукты переработки дикорастущих растений (пребиотики).

Результаты исследований ППДР по количеству и качеству исследуемых БАВ (витаминов, минеральных элементов, полисахаридов) подтверждают целесообразность их использования как биологически активных добавок в технологии функциональных пищевых продуктов для обогащения состава их эссенциальными факторами питания.

Применение ППДР позволит разрабатываемым продуктам обеспечить профилактические, диетические, функциональные, терапевтические свойства. Укрепляя защитные функции организма, разработанные продукты переработки дикорастущих растений (пребиотики) снижают риск развития инфекционных и других заболеваний, вызванных неправильным питанием.

Поэтому разработка и внедрение пребиоти-ков в технологию функциональных продуктов является важной задачей современной пищевой промышленности, направленной на создание питательных и оздоровительных продуктов, способствующих профилактике различных болезней и улучшению качества жизни человека.

Это не просто добавление компонентов, а целенаправленное создание продуктов, способных реально влиять на здоровье и благополучие потребителей. Сейчас активно изучаются различные типы пребиотиков и их влияние на организм человека, способность пищевых волокон образовывать малорастворимые соединения с ионами металлов, что позволит в будущем создавать еще более эффективные продукты питания для населения, обеспечивающие снижение потерь от социально значимых заболеваний.

Таким образом, разработка ППДР свидетельствует о целесообразности использования их в качестве биологически активных добавок и обогащения ими рецептуры продуктов функциональной направленности для обеспечения пищевой адекватности и улучшения здоровья населения.

В предоставленном исследовании проанализированы вопросы и способы переработки дикорастущих растений, которые сориентированы на сбалансированное питание с целью поддержания состояния здоровья населения.