Исследование частотных диапазонов для пейсмейкеров иррадиационных явлений при световых воздействиях на сетчатку глаза человека путем анализа результатов применения фрактальных мер к ЭЭГ-сигналам

Автор: Антипов О.И., Захаров А.В., Неганов В.А., Пятин В.Ф.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

В данной статье исследуется влияние выбора анализируемых частотных диапазонов на повышение вероятности правильного дифференцирования состояний уровня активности головного мозга под световыми воздействиями различной интенсивности как результатов применения фрактальных методов детерминированного хаоса к анализу электроэнцефалограмм. Предложен способ оценки вероятности правильности определения наличия эффекта иррадиационных воздействий при применения фрактальных методов к анализу электроэнцефалограмм, а также способы повышения данной вероятности. Даны численные оценки повышения данной вероятности по результатам применения авторских методик.

Фрактальный анализ, электроэнцефалография, аппроксимационная энтропия, иррадиация, пейсмейкер

Короткий адрес: https://sciup.org/140255878

IDR: 140255878

Текст научной статьи Исследование частотных диапазонов для пейсмейкеров иррадиационных явлений при световых воздействиях на сетчатку глаза человека путем анализа результатов применения фрактальных мер к ЭЭГ-сигналам

1. Постановка задачи

Исходная задача применения математических фрактальных методов для анализа электроэнцефалограмм (ÝÝГ) заключалась в обнаружении изменения активности головного мозга при различных световых воздействий на сетчатку глаза. То есть, если сформулировать более упрощенно, то необходимо было обнаружить разницу между состояниями активности головного мозга при определенном световом воздействии и без него. Ýто необходимо, в том числе, и для исследования механизмов воздействия естественного освещения на запуски мозговых процессов посредством передачи сигналов от сетчатки в су-прахиазмальное ядро и запуска ультрадианных ритмов.

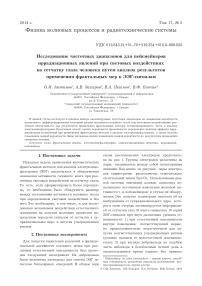

Для попытки выявления различий в функциональной активности головного мозга при различной естественной освещенности был проведен следующий эксперимент. На добровольца были наложены электроды для снятия ÝÝГ по системе биполярных отведений. В общем виде схема расположения электродов представлена на рис. 1. Группы электродов разделены на пары, соединенные между собой пунктирными линиями. Как видно из рисунка, пары электродов симметрично расположены относительно сагиттальной линии Fpz-Oz, Использование данной системы отведений должно позволить локализацию источников изменения мозговой активности т. н. пейсмейкеров1 в случае их обнаружения. Ýто попутно подтвердит гипотезу об их возбуждении от супрахиазмального ядра, которое в свою очередь активизируется информацией от сетчатки глаз. В опыте снимались 10 серий ÝÝГ-сигналов при двух различных уровнях освещенности: 1) при естественной освещенности внутри помещения, соответствующей норме, но предположительно недостаточной для запуска соответствующих ультрадианных ритмов (условно назовем ее недостаточной освещенностью); 2) при взгляде добровольца на голубую часть небосвода в безоблачный летний день в околополуденное время (однако без прямого

Рис. 1. Схема расположения электродов по международной системе 10–20 % (маркированные кружки) и выбранных для анализа биполярных пар отведений (пунктирные линии, соединяющие маркированные кружки)

попадания солнца на глазное дно добровольца). В первом случае имитируется рабочая обстановка, соответствующая нормативам охраны труда ГОСТ ИСО 8995-2002 для выполнения «задания со средними требованиями к условиям зрительного восприятия» (т. е. 300–750 лк. в зависимости от типа поверхности рабочего места). Во втором случае рассматривается моделирование ситуации нахождения в естественных природных условия с освещенность не менее 3000 лк. Для объективности эксперимента серии со световой стимуляцией чередовались с сериями без таковой. Длительность каждой серии составляла не менее 5 мин, для того, чтобы можно было в каждой серии выбрать 5-ти минутный участок, который был бы свободен от очевидных двигательных артефактов. Каждая пятиминутная серия в свою очередь разбивалась на 10 30-ти секундных эпох, для каждой их которой были вычислены значения фрактальных величин в соответствии с применяемыми методами. Таким образом, для каждого 5 минутного опыта, характеризуемого 10 участками длиной в стандартную эпоху в 30 сек. получается 10 значений каждой фрактальной величины аппроксимационной энтропии ( ApEn ).

3. Применяемые методы

Поскольку человеческий мозг является классической синергетической неравновесной динамической системой [1], то соответственно применяемые методы должны быть фрактальными. При этом, мозг будет рассматриваться как сложная детерминированная систему, как например при решении задач нелинейной динамики [2–5]. Так как исследуемые временные ряды являются относительно короткими [6], то и применяемые методы должны быть адаптированы к решаемой задаче соответствующим образом [7]. В общем случае авторы для решения данной задачи использовали следующие методы: модифицированный метод ближайших ложных соседей (БЛС), который авторами с успехом использовался не только в задачах анализа биоэлектрических сигналов [8], но и для экономических задач со схожим поведением [9–10], метод нормированного размаха Херста (R/S анализ), который применялся при анализе электрога-строэнтерографического сигнала [11–13] и метод аппроксимационной энтропии, которым применялся авторами для анализа ÝÝГ-сигналов на предмет дифференцирования стадий сна [14; 15] в виде запатентованной авторской модификации [16; 17]. Однако, в данной статье будут приведены результаты только метода аппроксимационной энтропии, поскольку, согласно авторским исследованиям он оказался самым эффективным. Некоторые медицинские аспекты исследования нерологических явлений рассмотрены в авторских работах [18–22].

Также было проведено исследование на предмет выявления способа получения какой-либо

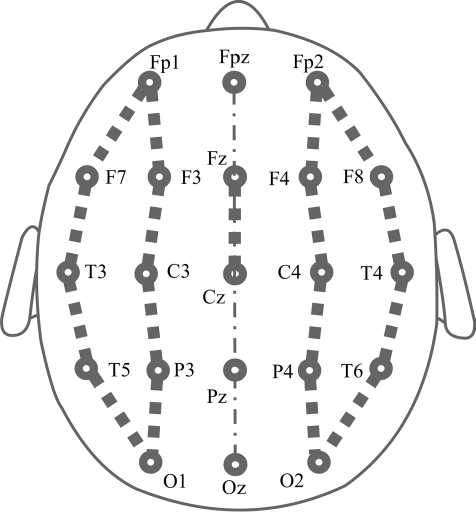

Рис. 2. Значения аппроксимационной энтропии для канала P3-O1 в виде гистограмм плотностей распределения по каждому из десяти опытов (для визуального удобства опыты без световой стимуляции окрашены в серый цвет и расположены в левой половине диаграммы, а результаты опыта со световой стимуляцией расположены в правой половине диаграммы и окрашены в светло-серый свет) для следующих частотных диапазонов: а ) 0.5—100 Гц; б ) 4—100 Гц; в ) 4—75 Гц; г ) 4—47 Гц. Вероятность правильного определения наличия иррадиационного воздействия по одной 30-ти секундной эпохе для диапазонов будет следующей: а ) 0.81; б ) 0.93; в ) 0.99; г ) 0.94

рассчитываемой фрактальной величины: либо для всего ряда целиком, либо путем усреднения значения отдельных участков равномерно разделенного исходного ряда. Ýто связано с результатами Анищенко [23], на основании которых он сделал вывод о лучшем приближении усредненных вышеприведенным способом спектрограмм к незашумленной исходной спектрограмме применительно к нелинейным неравновесным динамическим системам. Подобная методика хорошо зарекомендовала себя в авторских работах [8; 14–17].

С помощью цифровой фильтрации, базирующейся на прямом и обратном БПФ, для всех диапазонов исключалась область 47-53 Гц как содержащая наводки промышленной сети. Такой размах окна фильтрации обоснован двумя факторами: 1) согласно требованиям ГОСТа частота промышленной сети в общем случае может иметь девиацию частоты в пределах ±5 % от основной частоты в 50 Гц; 2) при больших величинах наводимой помехи даже при фильтрации цифровыми режекторными фильтрами подавляемая помеха может выйти за пределы окна филь- трации вследствие явления вытекания мощности [24]. Окно фильтрации было модулировано функцией, имеющей прямоугольную форму, по двум причинам: 1) нижние частоты при таком окне меньше искажаются, а они имеют большую значимости при клиническом ÝÝГ-анализе [25]; 2) облегчается задача практического выяснения процента перекрытия окон, и связанных с этим искажений.

×астота регистрации ÝÝГ прибором «Нейрон-спектр/4ВКМ» (Россия) была 200 отсчетов в секунду, что соответствует максимальной частоте А×Х в 100 Гц. Реальный частотный диапазон, исследуемый физиологами при анализе ÝÝГ-сигнала в диагностических целях ограничивается диапазоном β 2 (или высокочастотном β [25]), лежащем в частотах от 21 до 30 Гц [26]. В работе предполагается, что значащий диапазон ограничивается редко используемый в научной мировой практике γ -диапазон [25], лежащий в пределах от 31 до 70 Гц [26]. А поскольку в исследуемом ÝÝГ-сигнале значащие частоты лежат в пределах частотного максимума до 70 Гц, то в любом случае остается 30–40 % запас по ча-

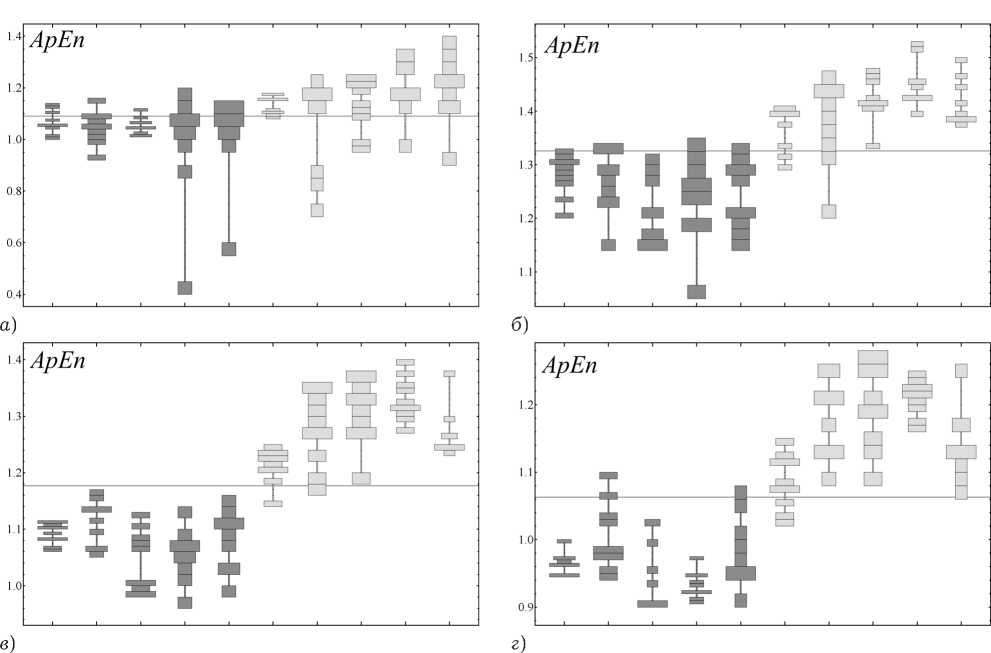

Рис. 3. Вероятности правильного определения эффекта иррадиационного воздействия методом аппроксимационной энтропии по одной 30-ти секундной пробе, в зависимости от канала регистрации ÝÝГ, снятых по биполярной схеме при различных частотных диапазонах анализа: первые столбцы – 0.5–100 Гц, вторые столбцы – 4–100 Гц, третьи столбцы – 4–75Гц, четвертые столбцы – 4–47 Гц. При дальнейшем сужении частотного диапазона с любой стороны наблюдалось резкое снижение вероятностей. Для всех диапазонов исключалась область 47–53 Гц, как содержащая наводки промышленной сети

стоте от частоты Найквиста из теоремы Котельникова, рекомендованный для анализа электроэнцефалограмм при спектральном анализе [24].

4. Анализ результатов

Результаты проведенного эксперимента представлены на рис. 2 в виде гистограмм плотностей распределения для величины аппроксимационной энтропии для каждого опыта. Для визуального удобства опытов без световой стимуляции окрашены в серый цвет и расположены в левой половине диаграммы, а результаты опытов со световой стимуляцией расположены в правой половине диаграммы и окрашены в светло-серый свет.

Поскольку две группы результатов нельзя очевидно разделить на два непересекающихся множества, предлагается следующая методика их разделения с вероятностной оценкой. Пусть у каждой группы экспериментов (с достаточной и недостаточной освещенностями) есть свое среднее значение. Тогда разделение будет производится по среднеарифметическому этих средних значений. Ýто, с первого взгляда очевидное решение, несет в себе несколько субъективный характер, поскольку данная черта возможно сугубо индивидуальна. Для ее подтверждения или изменения требуется набрать достаточно статистических данных. На рис. 2 представлены результаты эксперимента в виде гистограмм плотностей распределения, где узкие прямоугольники соответствуют попаданию одного значения в их область, средние – двух, а широкие – трех. Соответственно левая половина гистограмм соответствует опытам со слабой освещенностью, а правая – с сильной.

На основании данной методики предлагается следующая оценка достоверности полученных результатов. Сумма числа значений для опытов со слабым освещением, находящихся ниже медианной границы добавленная к сумме числа значений для опытов с сильным освещением, находящихся выше медианной границы делится на общее число значений всех опытов. Таким образом, будет получена вероятность правильного определения состояния головного мозга под воздействие достаточной освещенности на основании одного фрактального анализа одного полуминутного участка височной ÝÝГ. Вероятность правильного определения наличия иррадиаци-онного2 воздействия по одной 30-ти секундной эпохе для представленных диапазонов на рис. 2 следующая: а — 0.81; б — 0.93; в — 0.99; г — 0.94.

Общую картину распределения вероятностей разделения опытов с иррадиационными воздействиями и без них по поверхности скальпа в соответствии с выбранной схемой регистрации ÝÝГ-сигналов (как было представлено на рис. 1) в зависимости от выбранного частотного диапазона для анализа а можно увидеть на рис. 3. На рисунке представлены только наиболее значимые результаты, которые соответствовали следующим частотным диапазонам: первые столбцы – 0.5–100 Гц, вторые столбцы – 4–100 Гц, третьи столбцы – 4–75Гц, четвертые столбцы – 4–47 Гц.

Один из способов повышения вероятности заключается в применении фрактальных методов к целому ряду все исследуемой эпохи, а не к его равноразделенным участкам, как это делалось в первых опытах применения фрактальных методов к данной задаче. Разбитие ряда на участки являлось хорошим подспорьем при применении фрактальных методов, а в частности метода БЛС, метода аппроксимационной энтропии и R/S-анализе к анализу ÝÝГ-сигналов на предмет разделения стадий сна в работах авторов [14; 15]. Наиболее статистически значимый эффект в этих работах был получен для R/S-анализа. Однако, для данной задачи метод R/S-анализа оказался неприменим, и соответственно этот подход оказался неэффективным. Как оказалось, рассчитывать для целых рядов, хоть и более ресурсозатратно, но зато более точно (вероятность ошибочного определения наличия воздействия снизилась в среднем более чем в 4 раза).

Заключение

Метод аппроксимационной энтропии позволил получить хорошо дифференцируемые результаты с хорошей статистической достоверностью в затылочных областях, и с чуть меньшей вероятностью в височных областях, симметрично относительно сагиттальной линии. Из проведенного анализа следует, что из всех исследуемых частотных диапазонов, наилучшее различение эффекта иррадиационного воздействия наблюдалось в частотном диапазоне от 4–75 Гц (за исключением области режекторной фильтрации 47–53 Гц). Из этого можно сделать следующие выводы: 1) наибольшие помехи в ÝÝГ-сигнале при решении данной задачи наблюдались в области δ -диапазона; 2) диапазон выше 75 Гц не является информативным с точки зрения обнаружения иррадиационных воздействий (однако, данный результат может быть связан с низкой чувствительностью энцефаллографа в области выше γ -диапазона по Зенкову [25]); 3) исключение любой области анализа из частотного диапазона 4–47 Гц приводит к резкому ухудшению результата.

Таким образом, предложены способ оценки вероятности правильности дифференцирования состояний активности головного мозга под воздействием иррадиационных воздействий при применении фрактальных методов анализа и два способа повышения этой вероятности: 1) применение фрактальных методов ко всей эпохе; 2) выбор частотного диапазона в области θ - γ включительно (за исключением режектив-ной фильтрации в области частот промышленной осветительной сети 47–53 Гц).

В результате применения предложенных способов вероятность правильного дифференцирования состояний уровня активности головного мозга под световыми воздействиями различной интенсивности, была повышена до значений

0.95–0.99 для пар отведений в окципитальных, и 0.8–0.86 в височных областях скальпа.

Список литературы Исследование частотных диапазонов для пейсмейкеров иррадиационных явлений при световых воздействиях на сетчатку глаза человека путем анализа результатов применения фрактальных мер к ЭЭГ-сигналам

- Хакен Г. Принципы работы головного мозга: синергетичнский подход к активности мозга, поведению и когнитивности деятельности. М.: ПЕР СЭ, 2001. 351 с.

- Антипов О.И., Неганов В.А., Панферова Т.А. Нелинейная динамика и хаотические явления в нематическом жидком кристалле // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2006. Т. 9. № 4. С. 76-87.

- Антипов О.И., Неганов В.А. Исследование динамического хаоса в импульсном стабилизаторе напряжения инвертирующего типа с учетом влияния активных потерь с помощью мер фрактального исчисления // Нелинейный мир. 2008. Т. 6. № 7. С. 364-377.

- Антипов О.И., Неганов В.А. Детерминированный хаос в импульсном стабилизаторе напряжения повышающего типа // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2004. Т. 7. № 2. С. 53-61.

- Антипов О.И., Неганов В.А. Влияние учета активных потерь на детерминированный хаос в импульсном стабилизаторе напряжения инвертирующего типа // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2007. Т. 10. № 4. С. 48-55.

- Антипов О.И., Неганов В.А. Анализ и прогнозирование поведения временных рядов: бифуркации, катастрофы, синергетика, фракталы и нейронные сети. М.: Радиотехника, 2011. 350 с.

- Антипов О.И., Неганов В.А. Прогнозирование и фрактальный анализ хаотических процессов дискретно - нелинейных процессов с помощью нейронных сетей // Доклады Академии наук. 2011. Т. 436. № 1. С. 34-37.

- Антипов О.И., Захаров В.А., Неганов В.А. Особенности применения фрактальных мер детерминированного хаоса к автоматизированному распознанию стадий сна при полисомнографии // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2012. Т. 15. № 3. С. 101-109.

- Фрактальный анализ динамики цен на нефть / О.И. Антипов [и др.] // Экономические науки. 2010. № 5 (66). С. 260-271.

- Фрактальный анализ динамики цен на драгоценные металлы / О.И. Антипов [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 2. С. 110-116.

- Антипов О.И., Нагорная М.Ю. Показатель Херста биоэлектрических сигналов // Инфокоммуникационные технологии. 2011. № 1 (9). С. 75-77.

- Антипов О.И., Нагорная М.Ю. Фрактальный анализ электрогастро-энтерографического сигнала // Биомедицинская радиоэлектроника. 2010. № 10. С. 40-44.

- Результаты применения фрактальных методов анализа к электрогастроэнтерографическим сигналам / О.И. Антипов [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 4. С. 113-119.

- Возможности различных методов автоматического распознавания стадий сна / О.И. Антипов [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8. № 2. С. 374-379.

- Антипов О.И., Захаров А.В., Неганов В.А. Сравнение скорости и точности фрактальных методов детерминированного хаоса применительно к распознанию стадий сна // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. 2013. № 2-1. С. 9-14.

- Антипов О.И., Захаров А.В., Неганов В.А. Устройство для выявления стадий сна при полисомнографии. Патент № 122271 от 27 ноября 2012 г.

- Антипов О.И., Захаров А.В., Неганов В.А. Способ контроля за состоянием бодрствования водителя транспортного средства или диспетчера и устройство для предупреждения его засыпания. Патент на изобретение № 2499692 от 27.11.2013. Бюл. № 33

- Особенности постуральных нарушений у больных рассеянным склерозом / А.В. Захаров [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2014. Т. 114. № 2-2. С. 55-58.

- Особенности реабилитации при рассеянном склерозе / А.В. Захаров [и др.] // Неврологический вестник. Журнал им. В.М. Бехтерева. 2010. Т. XLII. № 1. С. 110-114.

- Анализ вероятности перехода монофокального клинически изолированного синдрома в клинически достоверный рассеянный склероз / А.В. Захаров [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8. № 2. С. 432-435.

- Оценка рисков трансформации монофокального клинически изолированного синдрома в клинически достоверный рассеянный склероз / А.В. Захаров [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2013. Т. 113. № 2-2. С. 28-31.

- Некоторые проблемы реабилитации инвалидов, больных рассеянным склерозом, в учреждениях социальной защиты / А.В. Захаров [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2009. Т. 109. № 2. С. 129.

- Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах. М.: Наука, 1990. 312 с.

- Кулаичев А.П. Компьютерная электрофизиология и функциональная диагностика: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.:ФОРУМ; ИНФРА-М, 2010. 640 с.

- Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии). Руководство для врачей. 6-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2013. 356 с.

- Биопотенциалы мозга человека. Математический анализ / под ред. В.С. Русинова. М.: Медицина, 1987. 256 с.