Исследование циклических процессов экономики России с учетом межциклической рекуррентности

Автор: Буторина О.В., Баталова Е.В., Фукалова Ю.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 (15), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлена методология исследования циклических процессов общественного воспроизводства с учетом межциклической рекуррентности. На ее основе выделены прямые и обратные зависимости между основными циклами, определяющими «лицо» современного экономического развития, с опорой на них была предложена система показателей, комплексно характеризующих особенности циклических процессов в инновационной, инвестиционной, технологической, технико-производственной, социальной и структурной составляющих общественного развития. Осуществлен комплексный анализ динамики экономического развития России на основе статистической базы.

Межциклическая рекуррентность, показатели, особенности циклических процессов, инновационная, инвестиционная, технологическая, технико-производственная, социальная и структурная составляющие, общественное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147201318

IDR: 147201318 | УДК: 338(470+571)

Текст научной статьи Исследование циклических процессов экономики России с учетом межциклической рекуррентности

В современных условиях проблемы управления циклическим развитием общественного воспроизводства в мире в целом и отдельных странах приобретают особую значимость, что связано с необходимостью не только нивелирования кризисных тенденций, но и форсированного перехода к экономической системе нового качества. Несмотря на многовековую практику исследования и управления данными процессами, новые экономические реалии потребовали переосмысления традиционных подходов: системность и масштабность современного кризиса выдвинули на первые позиции теории, предполагающие наличие межфазовых и межциклических зависимостей.

Исходя из этого, целью данной публикации является разработка методологии исследования современных циклических процессов с учетом межциклической рекуррентности.

Такая цель в свою очередь потребовала конкретизации задач. Первая из них заключается в раскрытии научно-управленческой сущности межциклической рекуррентности на основе изучения теорий мировой и отечественной экономической науки и подходов к исследованию циклических процессов. Вторая задача – предложить систему показателей, комплексно характеризу- ющих современные циклические процессы. Третья – выявить наличие межциклических рекуррентных зависимостей на основе комплексного анализа динамики развития национальной экономики.

Для решения первой задачи необходимо уточнить в самом общем виде понятие «рекуррентность». В естественных науках данный термин является общепризнанным. Так, в биологии рекуррентность выражает генную наследственность, в математике используются такие понятия, как «рекуррентная функция», «рекуррентное соотношение», «рекуррентные события» [5, c.954]. Применительно к экономике впервые термин «рекуррентность» был упомянут в статье Е.Н. Лобановой, в которой автор обозначил рекуррентность как основную черту промышленных циклов (более развернутое толкование термина отсутствовало) [5, c.13]. Такие общие положения потребовали более детального исследования рекуррентных зависимостей в экономике, определения ее сущностных особенностей.

Полагаем, что в аспекте циклической динамики рекуррентность содержательно присуща межциклическим и межфазовым зависимостям. Это может означать, во-первых, что каждый экономический цикл на всех этапах истории ми-

рового хозяйства был опосредован характером предшествующего цикла и он же в свою очередь оказывал влияние на последующее циклическое развитие; во-вторых, что существует наличие прямого и обратного влияния различных по характеру (природе) циклов: менее продолжительные циклы подчиняются в своей динамике прогрессивной или регрессивной тенденциям более продолжительных циклов (межциклическая рекуррентность); в-третьих, что каждая фаза в составе очередного цикла содержит «наследственные» черты предыдущей и определяет адекватные особенности последующей (межфазовая рекуррентность). При этом, по мнению Ю.В. Яковца, подобная циклично-генетическая наследственность характерна для всех явлений и процессов в экономике.

Представленные выше параллели и обобщения позволили определить рекуррентность как отношения многосторонней зависимости каждой фазы экономического цикла от пограничных с ней состояний, а также каждого типа цикла в общей системе прогрессивного развития. При этом именно последние зависимости менее исследованы современной экономической наукой [7]. Одним из основных результатов изучения общеэкономических закономерностей является доказательство «переплетения» кратко-, средне-, долгосрочных циклов (Ю.В. Яковец). При этом именно более длительные циклы определяют общую амплитуду и продолжительность коротких и средних волн.

Таким образом, доказанное наличие межциклической рекуррентности, с одной стороны, является очевидным, а с другой – требует дополнительного изучения в аспекте управления экономическими процессами на каждом уровне экономической системы.

В данном аспекте исследования наиболее значимо выявление особенностей межциклической рекуррентности в рамках общественного производства.

При выявлении причин колебаний общественного производства К. Маркс и Ф.Энгельс основывались на анализе циклов оборота основного капитала в фабричном производстве, связывая это с объективными тенденциями изменения сроков его жизнедеятельности в результате технологического обновления средств производства. Выявленный ими технологический подход связан с циклическими технологическими переворотами в системе общественного производства, а также периодами крупных научно-технических нововведений, которые вызывались недостаточной эффективностью устаревшей техники и технологий, потребностями их непрерывного совершенствования. По мнению австрийского экономиста Й. Шумпетера [9], технологические инновации, «способствующие нарушению старых комбинаций» в использовании средств производства, ста- новятся фундаментом будущего экономического подъема на новой технологической основе [5, c.43]. В связи с этим особую значимость для изучения межциклической рекуррентности общественного производства имеют исследования «больших технологических волн» российского ученого Н.Д. Кондратьева, которые легли в основу современных жизненных циклов технологической системы [5, c.184].

Внедрение новых технологий в производство, как известно, сопровождается изменениями качества человеческого фактора. Наиболее полно эта зависимость прослеживается в работах Т. Шульца, Д. Мида, Г. Саймона. Они обосновывают рост инвестиций в человеческий капитал, который имеет объективную основу – переход от индустриальной к постиндустриальной эпохе, когда внедрение и освоение новых технологий требуют перманентного повышения уровня образовательной, профессиональной и психофизической подготовки персонала предприятий и фирм. При этом, по мнению В.В. Гончарова, именно управленческий потенциал предприятия как способность адаптироваться к динамическим изменениям структуры спроса и предложения, технологического обновления определяет его жизненный цикл [2, c.10]. Несомненно, человеческий фактор в эпоху перехода к постиндустриальному обществу также становится зависимым от предшествующего развития, формируя рекуррентный потенциал последующего прогресса общественного производства [4].

Однако технологическая и социальная основы развития фаз промышленного цикла, на наш взгляд, не в полной мере характеризуют их взаимообусловленность, поэтому современной наукой данные зависимости рассматриваются несколько шире в рамках структурной природы циклических процессов. Так, в работах С. Кузнеца проводится анализ прямой и обратной взаимозависимости между технологическими преобразованиями и структурными изменениями в производстве, движении ресурсов, динамике отраслевой и профессиональной структуры занятости, в распределении доходов [6, c.38-42]. Д. Хикс представил в созданной им модели математическую зависимость между технологическими новшествами и структурной динамикой рабочей силы на основе коэффициента взаимозаменяемости факторов производства. Ф. фон Хайек считал, что выбор той или иной технологии «определяется масштабами предложения капитала», зависящими от экономической политики государства в области регулирования процентной ставки, «снижение которой может удлинить периоды производства, т.к. фирмы станут применять нужные технологические приемы и перейдут на более детальное разделение труда» [6, c.10].

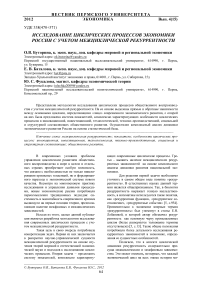

Представленные выше характеристики факторов – причин, оказывающих влияние на эко- номические процессы – позволили систематизировать их на основе выделения прямых и обрат- ных зависимостей, отражающих природу межциклической рекуррентности (рис.1).

Рис. 1. Систематизация факторов межциклической рекуррентности промышленного цикла

Как нам представляется, представленная схема позволяет определить факторы прямого и косвенного воздействия на экономическую динамику. Начнем с прямых зависимостей, отраженных на рисунке непрерывными стрелками. Так, износ и потребность в обновлении активной части основного капитала (промышленный цикл К. Маркса) порождаются объективными процессами технологического прогресса (технологический цикл Н.Д. Кондратьева) и объективно-субъективной природой инноваций (инновационный цикл Й. Шумпетера). Такая двоякая природа инноваций объясняется высокой долей субъективного фактора. По словам австрийского ученого, в любой экономике в каждой фазе развитие определяется «ведущими», т.е. теми, кто «создает и рискует использовать новые комбинации ресурсов в производстве». При этом коммерциализация инноваций (инвестиционный цикл Р. Фриша) обуславливает изменения в движении капитала, что в свою очередь, несомненно, приведет к отраслевым сдвигам (появлению новых и отмиранию старых отраслей, определяющих характер общественного производства) (структурный цикл С. Кузнеца), а также к изменениям в социальной сфере (в отраслевой и профессиональной структуре занятости и доходах) (деловой цикл И. Жугляра). При этом отраслевые и социальные сдвиги, по мнению западных экономистов, могут свидетельствовать о смене фазы промышленного цикла.

Обратные зависимости, отраженные на рисунке штрихпунктирными стрелками, могут быть представлены следующим образом: инвестиционные ресурсы, направляемые на коммерциализацию инноваций, способствуют развитию нового технологического способа производства с последующим обновлением всех факторов, что приведет к отраслевым структурным сдвигам в экономике и сфере занятости. Выделенные нами эмпирическим путем зависимости нуждаются в более детальной проработке.

Исходя из представленных теорий мировой и отечественной экономической науки и ее подходов к исследованию циклических процессов, рекуррентность может трактоваться как общеэкономическая закономерность, представляющая собой многоуровневую, многофакторную, многокритериальную характеристику специфических связей и специфических зависимостей различных типов экономических циклов и их внутренних фаз.

Выделенная межциклическая зависимость также позволила систематизировать показатели, более полно отражающие циклические процессы общественного развития (вторая задача публикации).

В табл. 1 отражены показатели, характеризующие особенности циклических процессов в инновационной, инвестиционной, технологической, технико-производственной, социальной и структурной составляющих общественного развития.

Таблица 1

Система показателей, отражающих особенности циклической динамики с учетом межциклической рекуррентности _____

|

Базовые параметры |

Структура базовых параметров |

Система индикаторов в соответствии с официальной статистикой |

Наиболее значимые из выделенных индикаторов |

|

Инновационная составляющая, потенциально оцени ваемая как «индекс инновационной активности» |

- Количество организаций, перс ла, занимающихся инновационн деятельностью |

1) удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью %; |

1)удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью, %; 2) доля доходов от инновационной деятельности в ВВП региона, страны, % |

|

2) число организаций, выполнявших исследования и разработки на 1 млн жителей |

|||

|

3) численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 10000 жителей |

|||

|

4) численность студентов вузов на 10000 человек населения |

|||

|

5) общее количество реализуемых инновационных проектов на территории регионов и страны |

|||

|

- Затраты на инновационные разработки |

1) внутренние затраты на исследования и разработки на душу населения, руб. |

||

|

2) соотношение долей регионального и федерального бюджетов в общем объеме финансирования инновационной деятельности организаций, % |

|||

|

- Внедрение в экономику базовых нововведений |

1) количество инноваций, коммерциолизированных на предприятиях и организациях региона, страны, мира, ед. |

||

|

2) стоимость результатов инновационной деятельности, млн руб. |

|||

|

3) доля доходов от инновационной деятельности в ВВП региона, страны, % |

|||

|

Инвестиционная составляющая , потенциально оцениваемая как «индекс инвестиционной активности» |

- Инвестиционная обеспеченность экономического развития |

1) объем инвестиций в основной капитал, млн руб. |

1)объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 2)количество кредитных ресурсов на реализацию инвестиционных проектов; |

|

2) объем иностранных инвестиций, млн руб. |

|||

|

- Развитие банковского сектора |

1) показатели ликвидности и платежеспособности хозяйствующих субъектов; |

||

|

2) количество кредитных ресурсов, выдаваемых банками на реализацию инвестиционных проектов, млн руб. |

|||

|

3) стоимость кредитных ресурсов, млн руб. |

|||

|

4) изменения требований банка к заемщикам |

|||

|

5) изменения ставки дисконтирования, % |

|||

|

Технологическая составляющая: потенциально оцениваемая как «господствующий технологический уклад» |

- Эффективность использования основных производственных фондов |

1) стоимость основных производственных фондов; млн руб. |

1) индекс накопленного износа ОПФ; |

|

2) индекс физического износа ОПФ, % |

|||

|

3) индекс накопленного износа ОПФ, % |

|||

|

4) коэффициент выбытия ОПФ, % |

|||

|

5) коэффициент обновления ОПФ, % |

|||

|

6) стоимость введенных в производство новых технологий, млн руб. |

Продолжение табл. 1

|

Базовые параметры |

Структура базовых параметров |

Система индикаторов в соответствии с официальной статистикой |

Наиболее значимые из выделенных индикаторов |

|

Технико производственная составляющая, потенциально оцениваемая как «индекс деловой активности» |

- Объем производства |

1) темпы прироста ВВП, % |

|

|

2) темпы прироста ВВП на душу населения, % |

|||

|

3) коэффициент недогрузки производственных мощностей |

|||

|

4) индекс цен производителей промышленных товаров, % |

|||

|

5) индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, % |

|||

|

6) финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий (прибыль минус убыток), млн руб. |

|||

|

7) удельный вес прибыльных предприятий, % |

|||

|

8)удельный вес убыточных предприятий, % |

|||

|

9) объем неплатежей, млн руб. |

|||

|

- Объем потребления |

1) индекс потребительских цен, % |

||

|

2) темпы прироста ЧНП, % |

|||

|

3) темпы прироста ЧНП на душу населения, % |

|||

|

4) объем проданных в кредит товаров, млн руб. |

|||

|

5) емкость рынка, % |

|||

|

- Внешнеторговая активность |

1) внешнеторговый оборот на душу населения, руб. |

||

|

2) сальдо внешнеторгового оборота на душу населения, руб. |

|||

|

Социальная составляющая, оцениваемая как «общая результирующая экономических процессов |

- Демографические процессы |

количество умерших, тыс. чел

количество иммигрантов, тыс. чел. |

|

|

- Уровень доходов населения |

1) денежные доходы в расчете на душу населения, руб. |

||

|

2) реальные располагаемые денежные доходы населения, руб. |

|||

|

3) среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий, руб. |

|||

|

4) просроченная задолженность по заработной плате, млн руб. |

|||

|

5) индекс цен производителей товаров народного потребления, % |

|||

|

- Динамика и структура безработицы |

1) количество официально зарегистрированных безработных (в среднем за период), тыс. чел. |

||

|

2) уровень официально зарегистрированной безработицы, % |

Окончание табл. 1

|

Базовые параметры |

Структура базовых параметров |

Система индикаторов в соответствии с официальной статистикой |

Наиболее значимые из выделенных индикаторов |

|

Структурная составляющая, потенциально оцениваемая как «индекс структурно-отраслевых сдвигов в национальной экономике» |

- Развитие производственного сектора |

1) ВВП на душу населения, руб. |

|

|

2) индекс промышленного производства, % |

|||

|

3) объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, руб. на душу населения |

|||

|

4) продукция сельского хозяйства на душу населения, руб. |

|||

|

5) структура занятых по основным видам экономической деятельности в производственном секторе, % |

|||

|

6) структура среднемесячной начисленной заработной платы по полному кругу предприятий основных видов экономической деятельности в производственном секторе, руб. |

|||

|

- Развитие непроизводственного сектора |

1) оборот розничной торговли на душу населения; руб. |

||

|

2) объем платных услуг на душу населения, руб. |

|||

|

3) перевезено (отправлено) грузов транспортом, тыс.т |

|||

|

4) грузооборот транспорта, млн т км, пассажирооборот, млн пасс-км |

|||

|

5) структура среднемесячной начисленной заработной платы по полному кругу предприятий, руб. |

Методологические особенности построения данной таблицы: 1) на основании трудов наиболее значимых исследователей каждого из видов циклов были определены его базовые параметры (первый столбец); 2) для каждого из выделенных параметров сгруппированы базовые структурные элементы, наиболее полно раскрывающие тенденции циклического развития экономики (второй столбец); 3) для каждого из выделенных структурных элементов в соответствии с особенностями статистической базы РФ представлены базовые индикаторы, на основании которых могут быть выделены траектории циклического развития (третий столбец); 4) из системы индикаторов выделены наиболее значимые, более комплексно отражающие развитие общественного производства (четвертый столбец); 5) курсивом в таблице выделены индикаторы, которые, по нашему мнению, также могут использоваться для характеристики циклических процессов в составляющих циклической динамики общественного развития.

На основании представленных в таблице показателей сделаны следующие выводы:

– при анализе могут использоваться и количественные, и качественные показатели, характеризующие циклические процессы общественного производства;

– анализ может включать данные официальной статистики, а также экспертные оценки;

– период для исследования может варьироваться в зависимости от объекта исследования (в нашем случае в основе исследования лежат инновационные циклы, имеющие более длительный период);

– наиболее значимые из всех индикаторов, характеризующих процессы циклического развития общественного производства, также могут варьироваться в соответствии с целью и объектом исследования;

– необходимость учета при анализе специфики статистической отчетности (имеющиеся пересчеты в денежных единицах, изменения в структуре основных видов экономической деятельности) способствовала росту значимости для такого периода исследования показателей, рассчитываемых на душу населения, а также характеризующих темпы прироста.

Систематизированные показатели, характеризующие особенности циклических процессов общественного развития с учетом межциклической рекуррентности, позволят выявить прямые и обратные зависимости между инновационной, инвестиционной, технологической, технико-производственной, социальной и структурной составляющими современного развития национальной экономики.

Для этого далее сделан комплексный анализ системы показателей, представленных в табл. 2. Ее составление базировалось на следующих методологических особенностях: первая – из систематизированные ранее показателей, отражающих особенности циклической динамики с учетом межциклической рекуррентности в таблицу включены данные официальной отчетности; вторая – для корректного сопоставления динамики в длительный период (с 1991 по 2010 г.) использованы относительные показатели (преимущественно индексы годового прироста), что определяется изменениями в статистической базе; третья – выбор показателей внутри каждой группы ориентирован в большей степени на выявление причинно-следственных зависимостей; четвертая – наглядность исследуемых процессов, построенные графики по каждой группе составляющих отдельно позволяют выделить общие (между группами) и дифференцированные (внутри группы) прямые и обратные зависимости.

При этом необходимо отметить, что качество исследования циклических процессов в современной экономике России может повыситься за счет включения сопоставимых дополнительных качественных показателей, а также использования дополнительных расчетов имеющихся показателей к базовому году. Обоснование базового периода также требует более существенного теоретикометодологического обоснования.

Таблица 2

Система показателей, характеризующих циклические процессы развития национальной экономики

|

Показатели |

1991 |

1992 |

1993 |

1994 |

1995 |

2000 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

Инновационная составляющая |

||||||||||||

|

1) количество организаций, занимающихся инновационной деятельностью |

4555 |

3968 |

4059 |

4099 |

3566 |

3622 |

3957 |

3666 |

3536 |

|||

|

2) численность персонала, занимающегося инновационной деятельностью, тыс.чел. |

1677,7 |

1532,6 |

1315,0 |

1106,2 |

1061,0 |

887,7 |

813,2 |

807,1 |

801,1 |

761,3 |

742,4 |

|

|

3) число созданных образцов новой техники |

997 |

1040 |

1191 |

1130 |

637 |

735 |

780 |

787 |

789 |

867 |

||

|

Инвестиционная составляющая |

||||||||||||

|

1) индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году |

85,0 |

60,0 |

88,0 |

76,0 |

90,0 |

117,4 |

110,9 |

116,7 |

122,7 |

109,9 |

84,3 |

106,0 |

|

Технологическая составляющая |

||||||||||||

|

1) индексы изменения стоимости основных производственных фондов, % |

103,3 |

101,9 |

100,5 |

99,9 |

101,9 |

103,1 |

103,6 |

103,2 |

103,2 |

|||

|

2) степень износа ОПФ, % |

42,5 |

39,5 |

39,3 |

45,2 |

46,3 |

46,2 |

45,3 |

45,3 |

45,6 |

|||

|

3) индекс ввода в действие ОПФ, % |

75,0 |

47,0 |

79,0 |

71,0 |

90,0 |

|||||||

|

Технико-производственная составляющая |

||||||||||||

|

1) темпы прироста ВВП, % |

95,0 |

85,5 |

91,3 |

87,3 |

95,8 |

110,0 |

106,4 |

108,2 |

108,5 |

105,2 |

92,2 |

104,0 |

|

2) индекс цен производителей промышленной продукции, % |

131,9 |

113,4 |

110,4 |

125,1 |

93,0 |

113,9 |

116,7 |

|||||

|

3) рентабельность продукции предприятий и организаций, % |

31,7 |

26,3 |

14,5 |

15,8 |

||||||||

|

4) индекс внешнеторгового оборота с зарубежными странами, % |

62,0 |

83,0 |

97,0 |

117,0 |

122,0 |

|||||||

|

Социальная составляющая |

||||||||||||

|

1) реальные располагаемые денежные доходы населения, % к предыдущему году |

52,5 |

85,0 |

112,0 |

112,4 |

113,5 |

112,1 |

102,3 |

102,0 |

104,2 |

|||

|

2) численность безработных, % к предыдущему году |

- |

116,4 |

81,6 |

92,7 |

100,9 |

86,4 |

104,4 |

133,0 |

88,6 |

|||

|

3) расходы на конечное потребление, % к предыдущему году |

94,8 |

97,3 |

105,6 |

109,1 |

109,5 |

111,2 |

108,6 |

96,5 |

102,5 |

Далее на графиках представлены отдельные группы показателей циклической ди- намики развития национальной экономики.

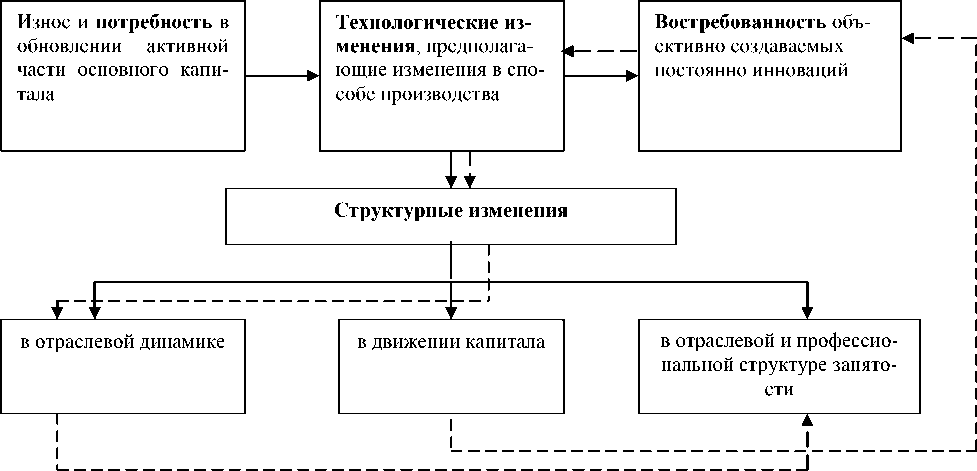

Количество организаций, занимающих ся инновационной деятельностью

-■- Численность персонала, занимающегося инновационной деятельностью, тыс.чел. Число созданных образцов новой техники

Рис. 2. Динамика инновационных составляющих развития национальной экономики

На основании рис. 2 могут быть сделаны следующие выводы: количество образцов новой техники с 1995 г. имеет устойчивую тенденцию к снижению при неустойчивой (скачкообразной) динамике количества организаций и численности персонала. Как следствие, иннова- ционная составляющая циклической динамики в целом может характеризоваться как устойчиво низкая за весь анализируемый период, что негативно влияет на развитие национальной экономики в целом.

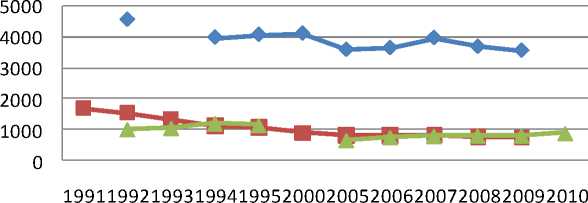

Рис. 3. Динамика инвестиционных составляющих показателей развития национальной экономики

Индекс физического объема инвестиций с 1994 по 2007 г. имеет устойчивую тенденцию к росту, с 2009 г., несмотря на двухлетнее сни- жение, стремление к росту сохраняется при преодолении точки наибольшего падения в 1992г.

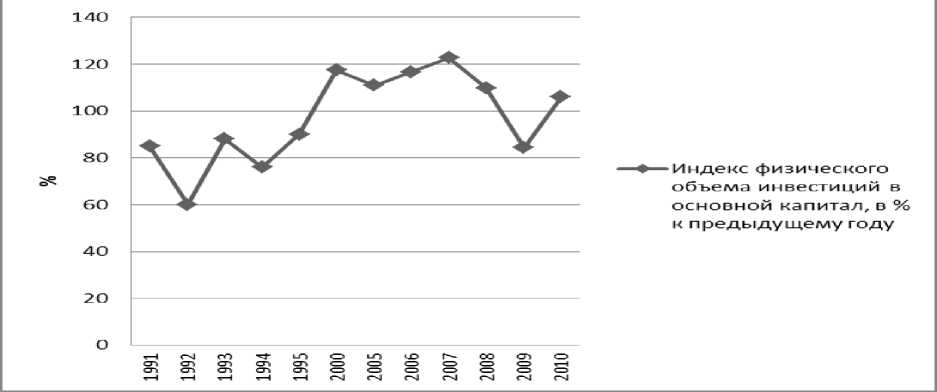

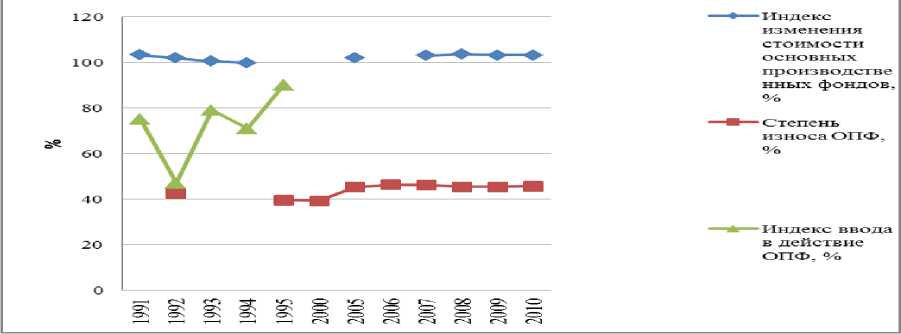

Рис. 4. Динамика технологических показателей развития национальной экономики

Степень износа основных производственных фондов очень высокая, имеет тенденцию к ежегодному увеличению с 2000 г. при ежегодно скачкообразной динамике индекса их ввода в действие, способствует стабилизации результирующего показателя – индекса изменения стоимости основных производственных фондов (на уровне выше 100 %). При этом еже- годный рост данного индикатора может рассматриваться как позитивный фактор, но при сопоставлении с динамикой инновационной составляющей как негативный: наращивание стоимости основных фондов на основе внедрения в производство эксплуатирующихся аналогов.

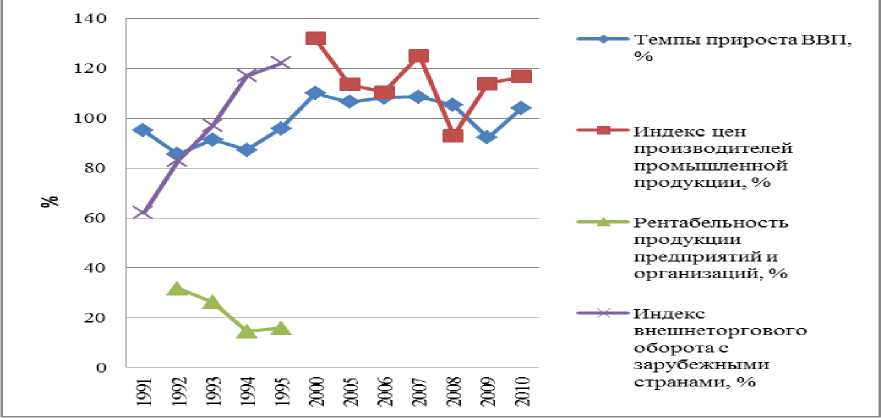

Рис. 5. Динамика технико-производственных показателей развития национальной экономики

Выделенные негативные тенденции в инновационной, инвестиционной, технологической составляющих развития национальной экономики способствуют наибольшему проявлению неоднородности в динамике техникопроизводственных показателей: рентабельность продукции имеет устойчивую тенденцию к снижению, как результат наблюдаются скачкообразный рост индекса цен производителей (вследствие роста затрат) и неустойчивые темпы прироста ВВП.

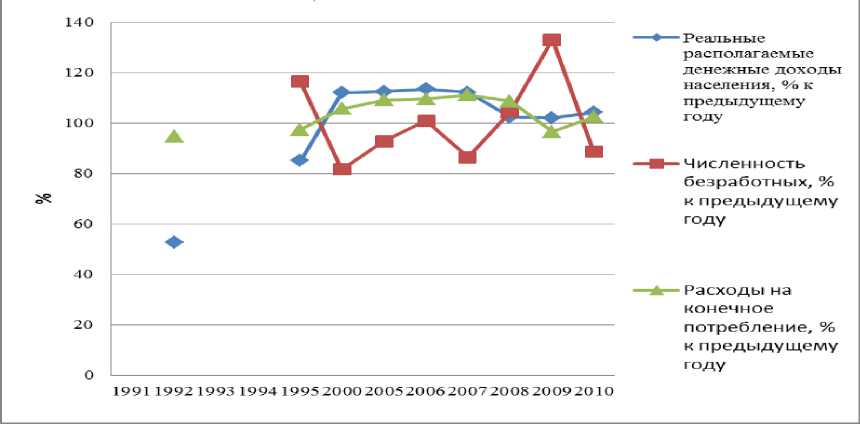

Рис. 6. Динамика социальных показателей развития национальной экономики

Среди социальных показателей наиболее интересной является динамика реальных денежных доходов [4], которые резко возросли в1995-2007 гг., после 2008 г. имеют устойчивую динамику стабилизации на низком уровне. Аналогичными тенденциями характеризуются расходы на конечное потребление, что может свидетельствовать об усилении бедности в России. В целом социальные факторы имеют устойчивую тенденцию к стабилизации на низком уровне, т.е. условия для развития производства с точки зрения социальных факторов явно ограничены.

Выделенная нами последовательность воздействия системы факторов на общую динамику общественного производства подтверждается особенностями состояния национальной экономики начала 90-х гг. ХХ в.

Наличие межфазовых рекуррентных зависимостей подтверждает тезис о том, что в России в обозначенный период произошло одновременное наслоение явлений тотального старения базовых технологий, массовых профессий, производственных фондов, а также отставание от мировых инновационных циклов обновления генерирующих отраслей материального производства. По мнению Е. Балацкого, основой инновационного кризиса в России является «отрыв инновационной сферы от своей органической основы - промышленности» [1, c.29], при этом государственная инвестиционная политика «перекладывает большую долю инновационной нагрузки на предприятия» [3, c.80], которые, сталкиваясь с существенными ограничениями в финансовой сфере и кадровом обеспечении, затормаживают технологическое обновление и структурные изменения в промышленности и экономике в целом.

Список литературы Исследование циклических процессов экономики России с учетом межциклической рекуррентности

- Балацкий Е. Инновационный сектор промышленности//Экономист. 2004. № 1. С. 20-34.

- Гончаров В.В. Ключевые элементы управления и их практическое значение. М.: ЮНИТИ, 1998. 192 с.

- Гудушаури Г.В., Литвак Б.Г. Управление современным предприятием. М.: Изд-во «Тандем»; Изд-во «ЭКМОС», 1998. 336 с.

- Лобанова Е.Н. Прогнозирование с учетом цикличности экономики России//Рос. экон. журн. 1991. №1. С.12-20

- Математическая энциклопедия/гл. ред. И.М. Виноградов. М.: Советская энциклопедия. 1984. Т.4. 1261 с.

- Нобелевские лауреаты ХХ в.: экономико-энциклопедический словарь. М.: Российская политэкономическая энциклопедия, 2001. 336 с.

- От формальной федерации к экономическому механизму федеративных отношений/под ред. д.э.н. С.Д. Валентея. М.: ИЭРАИ, 1995. 399 с.

- Прыкин Б.В. Технико-экономический анализ производства: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 184 с.

- Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процентов и рыночной конъюнктуры).: пер. с.нем. М.: Прогресс, 1982. 43 с.