Исследование динамики чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа при применении повторных туннелизаций у больных с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей

Автор: Корабельников Юрий Алексеевич, Щурова Елена Николаевна, Речкин Михаил Юрьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

У 26 больных с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей 2Б стадии недостаточности периферического кровоо- бращения проведено исследование влияния повторных туннелизаций костей нижних конечностей на изменения чрескожно- го напряжения кислорода и углекислого газа. Было определено, что у больных данной категории повторные туннелизации способствуют нормализации тканевого дыхания: увеличению чрескожного напряжения кислорода и тенденции к снижению углекислого газа, что сопровождается улучшением клинического и функционального состояния пациентов. В большинстве случаев изменения чрескожного напряжения кислорода совпадали с динамикой лодыжечно-плечевого индекса.

Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, чрескожное напряжение кислорода, чрескожное напряжение углекислого газа, повторные туннелизации

Короткий адрес: https://sciup.org/142121442

IDR: 142121442 | УДК: 616.718-002.18-004.66-008.64-089.85

Текст научной статьи Исследование динамики чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа при применении повторных туннелизаций у больных с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей

Хронические облитерирующие заболевания нижних конечностей относятся к группе социально значимых заболеваний. Это обусловлено тем, что они имеют высокую распространённость среди населения РФ, необходимость длительного и часто пожизненного лечения, высокий процент инвалидизации. Чаще всего облитерации артерий имеют атеросклеротический характер (в 75 % случаев). По данным В. С. Савельева, В. М. Кошкина [8], частота ампутаций при окклюзионной патологии сосудов нижних конечностей через 3–5 лет от начала заболевания составляет от 5,6 до 15 %.

Большинство лиц, страдающих данным заболеванием (до 80-86 %), входят в группу высокого операционного риска ввиду выраженной сопутствующей патологии. Высокая травматичность реконструктивно-восстановительных операций, особенно при поражениях аорто-подвздошного, подвздошно-бедренного сегментов, также ограничивает применение этих операции у больных высоким анестезиологическим риском.

Кроме того, низкая эффективность или невозможность выполнения прямых реконструктивных операций при дистальных формах артериальных окклюзий заставляет хирургов искать альтернативные методы хирургического лечения ишемизированных конечностей.

Это объясняет разработку и применение малотравматичных нереконструктивных вмешательств, позволяющих улучшить коллатеральное кровообращение и тканевой обмен.

В ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова Росмедтехнологий» разработан способ непрямой реваскуляризации нижних конечностей при облитерирующих заболеваниях — метод повторных туннелизаций [4, 10].

Несмотря на достаточное количество публикаций, посвященных исследованию результатов лечения больных с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей с помощью метода остеотрепанаций, остеоперфораций и туннелизаций [2-6, 9, 10], тщательного анализа изменений газового режима тканей нижней конечности не произведено.

Целью настоящей работы являлось исследование изменений чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа в коже стопы после повторных туннелизаций у больных с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей 2Б стадии недостаточности периферического кровообращения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено у 26 больных (48 конечностей) с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей 2Б стадии недостаточности периферического кровообращения (по классификации А. В. Покровского). Возраст больных составлял от 43 до 75 лет (в среднем 59,6 ± 1,8 года). Группу обследуемых составили 23 мужчины и 3 женщины. Все больные имели нереконструктабельные дистальные окклюзии артерий нижних конечностей. В процессе оперативного лечения пациенты получали стандартный комплекс консервативной терапии.

Туннелизации костей нижних конечностей выполняли под регионарной анестезией. После обработки операционного поля осуществляли сквозные повреждения с помощью электродрели и спицы диаметром 1,8–2 мм. Выполнение туннелей производилось в области метафизов и диафизов длинных трубчатых костей (до 6–8, обычно от средней трети бедренной кости и выше уровня окклюзии магистральных артерий), плюсневых и пяточных костей. В послеоперационном периоде проводили инфузионную терапию вазоактивными препаратами, назначали антикоагулянты, дезагреганты. С целью получения кооперативного эффекта в ответной реакции кровеносной системы на хирургическую костную травму через 10-14 дней повторяли туннелизации.

Чрескожное напряжение кислорода и углекислого газа на стопе (в мм рт. ст.) регистрировали с помощью чрескожного монитора 840 (VFD) PtcO2/ PtcCO2 фирмы «NOVAMETRIX» (США). Для исследования газового режима тканей использовали согревающий датчик (t = 44º) с модифицированным электродом типа «Clark» для длительного определения PtcO2 и PtcCO2. Накожный полярографический согревающий датчик с помощью адгезивных колец крепили на кожу тыльной поверхности стопы. Поверхность кожи предварительно обрабатывали: удаляли волосяной покров, обезжиривали спиртом. Исследование проводили в положении больного «лежа на спине». Перед каждым измерением проводили стандартную автоматическую калибровку по верхнему и нижнему уровню газов.

Систолическое артериальное давление регистрировали в плечевой артерии и в области лодыжки. Системное систолическое и диастолическое артериальное давления измеряли по методу Короткова. В области лодыжки этот показатель регистрировали методом Рива-Роччи с ультразвуковой регистрацией артериального пульса. При исследовании использовали стандартную окклюзионную манжету (шириной 14 см), пульсацию артерий регистрировали с помощью ультразвукового датчика (8 мГц) на установке «Ангио-Плюс» (Россия).

Рассчитывали градиент давления по формуле: ЛПИ = РСД/ПСД, где ЛПИ — лодыжечно-плечевой индекс, РСД — регионарное систолическое давление в области лодыжки, ПСД — систолическое давление на плече.

Регистрацию чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа в коже стопы, регионарного систолического артериального давления и расчет показателя лодыжечно-плечевого индекса производили до оперативного вмешательства и после лечения (от 3 до 22 дней, 9,7 ± 0,9 дня). Контрольную группу составили 13 здоровых мужчин в возрасте от 25 до 56 лет, у которых были обследованы обе нижние конечности.

Статистическую обработку данных производили с помощью пакета анализа данных Microsoft EXСEL-2007, программ непараметрической статистики и оценки нормальности распределения выборок AtteStat. Для оценки достоверности различия средних использованы t-критерий Стьюдента и дополнительно непараметрический критерий Манна-Уитни для независимых и сопряженных вариант.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

У больных с облитерирующим атеросклеро-зом 2Б стадии после выполнения туннелизаций в 61,5 % случаев наблюдался выраженный прирост показателей чрескожного напряжения кислорода в коже стопы (на 90 %, р <0,01) и регистрировалась тенденция к снижению чрескожного напряжения углекислого газа (табл. 1). В 15,4 % случаев была отмечена тенденция к увеличению напряжения кислорода и снижению напряжения углекислого газа (табл. 2). У 6 больных наблюдалось снижение напряжения кислорода (на 40,4 %, р < 0,01) и тенденция к увеличению напряжения углекислого газа (табл. 3).

При сопоставлении полученных данных с другим важным показателем состояния нижней конечности — лодыжечно-плечевым индексом — было установлено, что в 72 % случаев динамика показателей ЛПИ и чрескожного напряжения кислорода однона-правлена (увеличение ЛПИ после лечения сопровождается ростом чрескожного напряжения кислорода

Таблица 1

Показатели чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа в коже стопы у больных с облитерирующим атеросклерозом, имеющих выраженную динамику показателей после лечения (M±m)

|

Показатели |

Контрольная группа |

До лечения (n = 16, 25 конечностей) |

После лечения (n = 16, 25 конечностей) (9,7 ± 0,9 дней) |

Величина изменения (%) |

|

ТсрО2 (мм. рт. ст.) |

53,8 ± 1,6 |

28,5 ± 4,8 |

54,1 ± 6,7* |

+89,8 |

|

ТсрСО2 (мм. рт. ст.) |

43,2 ± 1,1 |

75,8 ± 9,2 |

59,2 ± 7,8 |

— |

Примечание: * — достоверность отличия показателей от исходного уровня, р < 0,01. ТсрО2 — чрескожное напряжение кислорода, ТсрСО2 — чрескожное напряжение углекислого газа.

Таблица 2

Показатели чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа в коже стопы у больных с облитерирующим атеросклерозом, имеющих незначительную динамику показателей после лечения (M±m)

|

Показатели |

До лечения (n = 4) |

После лечения (n = 4) (9,7 ± 0,9 дней) |

|

ТсрО2 (мм. рт. ст.) |

54,0 ± 6,4 |

55,3 ± 6,7 |

|

ТсрСО2 (мм. рт. ст.) |

80,0 ± 21,0 |

69,1 ± 10,2 |

Примечание: ТсрО2 — чрескожное напряжение кислорода, ТсрСО2 — чрескожное напряжение углекислого газа.

Таблица 3

Показатели чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа в коже стопы у больных с облитерирующим атеросклерозом, имеющих отрицательную динамику показателей после лечения (M ± m)

|

Показатели |

До лечения (n = 6) |

После лечения (n = 6) (9,7 ± 0,9 дней) |

Величина изменения (%) |

|

ТсрО2 (мм. рт. ст.) |

49,2 ± 6,0 |

29,3 ± 4,6* |

– 40,4 |

|

ТсрСО2 (мм. рт. ст.) |

51,0 ± 6,9 |

67,3 ± 13,5 |

– |

Примечание: * — достоверность отличия показателей от исходного уровня, р ≤ 0,01. ТсрО2 — чрескожное напряжение кислорода, ТсрСО2 —чрескожное напряжение углекислого газа.

или наоборот). У 28 % больных наблюдались разнонаправленные изменения этих показателей.

Статистическая обработка значений лодыжечноплечевого индекса определила, что в 74 % случаев происходило его увеличение (табл. 4) на 32,2 % (р < 0,01). В 18 % случаев отсутствовала динамика показателей, как правило, это было в тех случаях, когда показатели исходно соответствовали нормативным значениям. В 7,6 % случаев наблюдалось тенденция к снижению лодыжечно-плечевого индекса.

Последовательное исследование динамики чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа после первой и второй туннелизации показало, что в случае положительной динамики напряжения кислорода в коже стопы после первой туннелизации полученный прирост сохраняется и после второй туннелизации (увеличивается на 144,7 %) (табл. 5). При этом индивидуальная реакция у больных может быть различной.

Напряжение углекислого газа после первой тунне-лизации остается на прежнем высоком уровне, после второй туннелизации имеет тенденцию к снижению.

В случаях отрицательной динамики напряжение кислорода (табл. 6) снижается как после первой туннелиза-

Таблица 4

Показатели лодыжечно-плечевого индекса у больных с облитерирующим атеросклерозом до и после туннелизаций костей нижних конечностей (M ± m)

|

Группы больных |

До лечения |

После лечения (10,4 ± 1,6 дней) |

Величина изменения (%) |

|

С выраженной положительной динамикой (29 конечностей) |

0,65 ± 0,04 |

0,86 ± 0,06* |

+32,2 |

|

Без динамики (7 конечностей) |

1,0 ± 0,04 |

1,1 ± 0,02 |

– |

|

С отрицательной динамикой (3 конечности) |

0,72 ± 0,15 |

0,57 ± 0,11 |

– |

Примечание: * — достоверность отличия показателей от исходного уровня, р ≤ 0,01.

ции, так и после второй (в целом на 31,5 %). Напряжение углекислого газа, наоборот, повышается на 43,8 %.

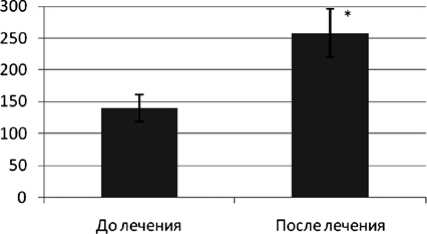

Анализ состояния больных до и после проведенного лечения определил наличие клинического эффекта. Улучшение состояния пациентов заключалось в повышении температуры кожи стоп (на 1–3 град.); уменьшении или исчезновении парестезий и зябкости стоп; нормализации цвета кожи конечности; увеличении дистанции безболевой ходьбы (рис. 1) на 84 %. Полученный эффект сохранялся в течение 1 года.

Этапы наблюдения

Рис. 1. Динамика дистанции безболевой ходьбы после тун-нелизаций костей нижних конечностей у больных с облитерирующим атеросклерозом 2Б стадии недостаточности кровоснабжения.

Примечание: * — достоверность отличия показателей от исходного уровня, р ≤ 0,01

Клинический пример. Больной Л., 51 года. Диагноз: облитерирующий атеросклероз нижних конечностей.

Таблица 5

Показатели чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа в коже стопы у больных с облитерирующим атеросклерозом, имеющих положительную динамику показателей после лечения (M ± m)

|

Показатели |

До лечения (n = 10) |

После лечения (n = 10) (8,7 ± 0,4 дней) |

Величина изменения (%) |

|

|

1 туннелизация |

2 туннелизация |

|||

|

ТсрО2 (мм. рт. ст.) |

21,5 ± 6,4 |

53,0 ± 12,7* |

52,6 ± 3,6* |

+ 144,7 |

|

ТсрСО2 (мм. рт. ст.) |

86,8 ± 21,0 |

88,2 ± 20,3 |

57,6 ± 9,7 |

– |

Примечание: * — достоверность отличия показателей от исходного уровня, р ≤ 0,01. ТсрО2 — чрескожное напряжение кислорода, ТсрСО2 — чрескожное напряжение углекислого газа.

Множественные гемодинамически незначимые стенозы бедренных, подколенных артерий, окклюзия берцовых артерий с двух сторон. Хроническая артериальная недостаточность IIБ степени. Перемежающаяся хромота 100 метров. Стопы холодные и бледные.

Больному были произведены повторные тунне-лизации костей голени и стопы с двух сторон. После проведенного лечения у больного клинически было отмечено потепление стоп, нормализация окраски кожи, увеличение кровенаполнения подкожных вен. Дистанция безболевой ходьбы увеличилась до 500 метров. Чрескожное напряжение кислорода после I тунне-лизации (табл. 7) увеличилось на правой стопе на 23 %, на левой стопе — на 47 %. Чрескожное напряжение углекислого газа увеличилось на правой стопе на 33 %, на левой стопе — на 113 %. После II туннелизации на правой стопе чрескожное напряжение кислорода воз- росло на 109 % относительно дооперационного уровня, на левой вернулось к исходным значениям. Чрескожное напряжение углекислого газа соответствовало уровню, который установился после первой туннелизации.

Лодыжечно-плечевой индекс на правой конечности увеличился на 33,3 % и также как и на левой конечности соответствовал нормативным значениям. После II туннелизации достигнутый уровень сохранялся.

Таким образом, повторные туннелизации костей нижних конечностей у больных с 2Б стадией недостаточности периферического кровообращения в 76,4 % случаев приводили к увеличению чрескожного напряжения кислорода, чрескожное напряжение углекислого газа не имело достоверных изменений. В большинстве случаев (72 %) изменения чрескожного напряжения кислорода совпадали с динамикой лодыжечно-плечевого индекса.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По мнению В. И. Шевцова с соавт. [1], клинические результаты лечения больных с облитерирующими поражениями артерий нижних конечностей при использовании реваскуляризирующих остеотрепанаций (РОТ) [2], остеоперфораций [4] и туннелизаций [10] не имеют ярко выраженных отличий. Туннелизация (создание сквозного спицевого хода) упрощает технику оперативного вмешательства, создавая сразу два дефекта компактного костного вещества и ткани полости диафиза [1].

По данным А. В. Образцова с соавт. [6], которые применяли для лечения больных с хронической ишемией нижних конечностей реваскуляризирующие остеотрепанации, наиболее выраженные изменения происходят в костномозговом кровообращении. К концу операции этот показатель увеличивался в 2–2,5 раза практически у всех больных. Данный факт приводил к стимуляции метаболической активности в костной и мягких тканях. Показатели метаболической активности после опера- ции возрастали в мягких тканях на 50 %, в костной — на 100 %. В костной ткани и через 2 года после оперативного вмешательства кровоток оставался повышенным в 1,2-1,5 раза. По мнению этих авторов, данную методику лечения целесообразно выполнять у больных с ишемией IIБ–III степени при сохраненном коллатеральном кровотоке по подколенной артерии, по одной или двум артериям голени и при дефиците перфузии ниже 60 %.

Результаты исследований А. А. Ларионова с соавт. [4] показали, что после повторных остеоперфораций костей нижних конечностей у больных с облитерирующим атеросклерозом отмечаются устойчивые изменения регионарной гемодинамики и метаболизма тканей, проявляющиеся в виде увеличения индекса пульсации и демпинг-фактора артерий стопы, индексов регионарного систолического давления, капиллярного кожного кровотока, чрескожного напряжения кислорода (на 45 %) и снижения регионарного сосудистого сопротивления, чрескожного напряжения углекислого газа стопы (на 41 %).

Таблица 6

Показатели чрескожного напряжения кислорода и углекислого газа в коже стопы у больных с облитерирующим атеросклерозом, имеющих отрицательную динамику показателей после лечения (M ± m)

|

Показатели |

До лечения (n = 6) |

После лечения (n = 6) (8,7 ± 0,4 дней) |

Величина изменения (%) |

|

|

1 туннелизация |

2 туннелизация |

|||

|

ТсрО2 (мм. рт. ст.) |

63,5 ± 1,5 |

49,3 ± 7,1* |

43,7 ± 4,8* |

–31,2 |

|

ТсрСО2 (мм. рт. ст.) |

63,0 ± 9,8 |

91,0 ± 20,3 |

90,6 ± 10,7* |

+43,8 |

Примечание: * — достоверность отличия показателей от исходного уровня, р < 0,01. ТсрО2 — чрескожное напряжение кислорода, ТсрСО2 — чрескожное напряжение углекислого газа.

Таблица 7

Результаты обследования больного Л., 51 года

|

Этап наблюдения |

Показатели |

|||||

|

ТсрО2 (мм. рт. ст.) |

ТсрСО2 (мм. рт. ст.) |

ЛПИ (–) |

||||

|

Dex |

Sin |

Dex |

Sin |

Dex |

Sin |

|

|

Контрольная группа |

53,8 ± 1,6 |

— |

43,2 ± 1,1 |

— |

1,0 |

1,0 |

|

До лечения |

22 |

57 |

39 |

22 |

0,75 |

1,0 |

|

После I туннелизации |

27 |

84 |

52 |

47 |

1,0 |

1,0 |

|

После II туннелизации |

46 |

56 |

53 |

47 |

1,1 |

1,1 |

Следует отметить, что в экспериментальных исследованиях этих авторов после остеоперфораций повышенное кровенаполнение оперированной конечности и высокий уровень обменных процессов сохранялись в течение всего срока эксперимента.

В наших исследованиях после проведения повторных туннелизаций также наблюдается улучшение кровообращения и тканевого обмена. У большинства больных увеличивается лодыжечно-плечевой индекс (на 32,2 %), регистрируется рост чрескожного напряжения кислорода на 5 - 90 % и тенденция к снижению чрескожного напряжения углекислого газа. У этой группы больных наблюдали выраженный клинический эффект и увеличение дистанции безостановочного пути (на 84 %).

Следует заметить, что в литературе неоднократно отмечались факты несоответствия физиологических показателей и клинической картины у больных с облитерирующим атеросклерозом после реконструктивных операций [7]. В наших исследованиях также был зарегистрирован этот факт. В 23,6 % случаев было определено снижение чрескожного напряжения кислорода после выполнения туннелизаций. До оперативного вмешательства в этой группе больных показатели чрескожного напряжения кислорода были в пределах допустимой нормы. Снижение чрескожного напряжения кислорода можно рассматривать как реакцию на усиление кровотока после непрямой реваскуляризации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У больных с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей 2Б стадии недостаточности периферического кровообращения повторные тун-нелизации способствуют увеличению чрескожного напряжения кислорода и тенденции к снижению углекислого газа, что сопровождается улучшением клинического и функционального состояния пациентов.