Исследование динамики структуры организационных систем, реализующих инновационные процессы в условиях изменения конъюнктуры рынка труда

Автор: Назаревич С.А., Митягина М.Н.

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Инновационное развитие экономики и социально-культурной сферы

Статья в выпуске: 2 (44), 2024 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен порядок устаревания технологии и описана необходимость развёртывания инновационных процессов. Согласно статистическим данным, характеризующим инновационную деятельность, которые представлены в отчётах Федеральной службой государственной статистики, можно утверждать, что наблюдается разнородная динамика в количестве персонала, занятного научными исследованиями и разработками, и составе научных школ. Следовательно, можно выдвинуть гипотезу об имеющихся барьерах, которые ограничивают инновационную активность организаций и препятствуют увеличению глобального инновационного индекса. Цель работы - разработать механизм увеличения удельного уровня инновационных товаров, работ, услуг в условиях закрытия и реорганизации научных школ и текучести персонала, занятого научными исследованиями и разработками. Для проведения исследования использованы методы графического, математического, статистического моделирования и анализа. В результате разработана модель, описывающая кумулятивной эффект данных барьеров и их влияние на целевые показатели процесса. Для нивелирования последствий представлен порядок интеграции в организационную систему статистического контроля параметров процессов с использованием методологии Шесть сигм. Предложенный механизм позволяет избежать кумулятивного накопления организационный барьеров, препятствующих реализации инновационной деятельности, посредством реализации методики и оптимизации признаков их проявления с применением статистических показателей процесса.

Организационная система, инновационное развитие, уровень готовности технологии, текучесть персонала, кумулятивный, управление

Короткий адрес: https://sciup.org/140306780

IDR: 140306780 | УДК: 005.7

Текст научной статьи Исследование динамики структуры организационных систем, реализующих инновационные процессы в условиях изменения конъюнктуры рынка труда

Введение, обзор литературы, цель

Организационная система как сложная динамичная структура, со стоящая из ряда взаимосвязанных иерархических элементов, подчиняется законам, которые, с одной стороны, отражают индивидуальные особенности исследуемого объекта, а с другой – являются универсальными. Одним из законов развития организации является онтогенез, базирующийся на концепции жизненного цикла. Данный термин тесно связан с понятием зрелости и отражает совокупность присущих объекту характеристик и их соответствие требованиям, изложенных в технической документации.

На каждом из этапов жизненного цикла существует о страя необходимость не только в оценке текущего состояния конкретного компонента организационной системы, но и предиктивной аналитике свойств, в том числе анализа влияния каждого звена на комплекс взаимосвязанных единиц системы. Традиционно показатели фиксируются, обрабатываются путем сравнения с эталоном и верифицируются посредством реализации методики.

Базовая модель жизненного цикла устроена так, что после внедрения объекта в определенный комплекс происходит планомерный качественный рост характеристик, завершаю- щийся достижением полной зрелости. Далее наступает неизбежная стадия морально-технологического устаревания, возникающая, когда по своим показателям элементы еще способны функционировать физически, но уже перестают обеспечивать промышленность в силу повышения требований или появления новейших элементов технологии. Преодолеть деградацию возможно при помощи организации новой итерации в жизненном цикле [1], традиционно подобное развитие связано с развертыванием инновационных процессов.

Методы исследования

Концепция инновационного развития заложена в нормативно-правовых актах. Согласно единому плану по достижению национальных целей Российской Федерации в целях научно-технологического развития необходимо достигнуть ускорения технологического развития, увеличения количества организаций , осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их общего числа к 2024 г. [2].

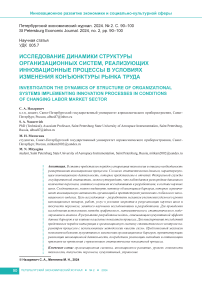

Проблематика организации производства, о суще ствляющего инновационную деятельность, связана с аккумуляцией всех ресурсов предприятия под воздействием внутренних и внешних факторов [3]: система по принципу равновесности мобилизует все ресурсы для возвращения в исходное состояние, в котором она находилась перед моментом воздействия. Искусство управления технологиями и технологическими циклами опирается на классиче скую школу управления, включающую традиционные элементы, описанные К. И. Исикавой: персонал, технология, измерение, материалы и оборудование. Представленные частные показатели отражают характеристики организационных процессов, которые оцениваются с точки зрения результативности, индикатора, связанного с контролем и соответствием процессов плановым со стояниям [4]. В данном случае необходимо использовать понятие инновационной активности организаций, суть которого была описана многими исследователями [5; 6]. Обратимся к данным, представленным в отчетах Федеральной службы государственной статистики (рис. 1) [7].

С 2011 по 2016 г. включительно наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня инновационной активности организаций, затем резкий скачок на 6,2 единиц в 2017 г. Такой значительный рост связан с переходом на обновленную методику расчета показателя в связи с выходом новой редакции международного документа о статистических измерениях инноваций – Руководства Осло: теперь большее число предприятий было включено в понятие инновационно-активных организаций. Так, по критериям 3-й редакции уровень инновационной активно сти за 2017 г. составил 8,5 %, а по критериям 4-й редакции – 14,6 %. Также после 2016 г. происходит ощутимый рост предприятий, осуществлявших технологические инновации, однако при этом удельный вес инновационных товаров так и не составил даже достигнутых ранее 9 % от общего количества. Вследствие этого можно сформулировать предварительную гипотезу о том, что существуют барьеры, препятствующие разработке технологических инноваций на различных стадиях жизненного цикла.

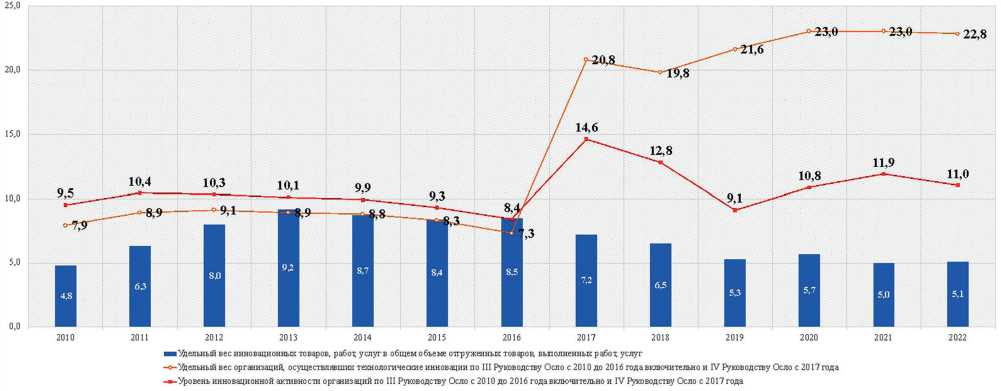

Обратимся к следующим результатам исследования. Согласно статистическим данным, представленным на рис. 2, наблюдается тренд к существенному увеличению затрат на инновационную деятельность. Расходами, стабильно возглавляющими рейтинг наиболее дорогих с точки зрения финансирования, является проведение исследований и закупка оборудования [7].

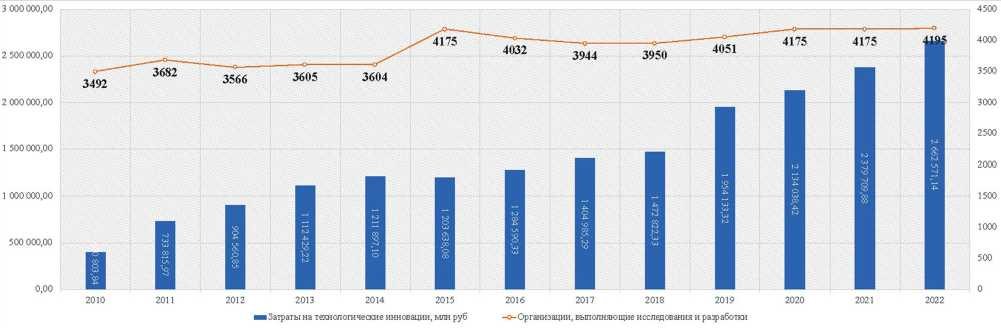

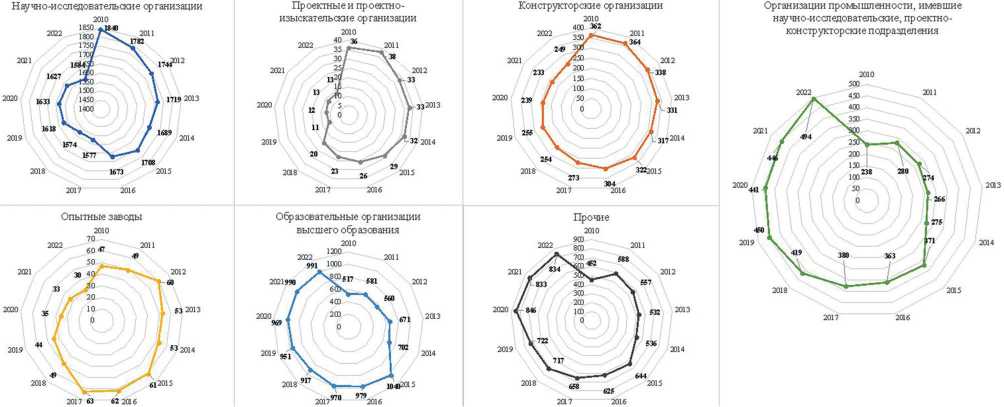

В то же время разработка технологических инноваций поддерживается не только за счет финансовых затрат. В основе инновационной деятельности лежит инновационное поведение действующих научных сотрудников и коллективов научных школ [8], поэтому представим статистику об их численности (рис. 3).

Рис. 1. Динамика статистических показателей инноваций

Fig. 1. Dynamics of statistical indicators of innovation

Источник: составлено авторами по материалам [7].

Source: made by the authors based on [7].

Рис. 2. Расходы на инновационную деятельность и численность научных организаций

Fig. 2. Expenditure on innovation activities and the number of scientific organizations

Источник: составлено авторами по материалам [7].

Source: made by the authors based on [7].

Рис. 3. Расходы на инновационную деятельность и численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками

Fig. 3. Expenditures on innovation activities and the number of personnel engaged in research and development

Источник: составлено авторами по материалам [7].

Source: made by the authors based on [7].

Согласно представленным данным можно утверждать, что после спада 2015 г. наблюдается разнородная динамика как в составе научных организаций, так и численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками. Можно отметить, что количество организаций до стигло своего прежнего значения в 2020 г. и максимума в конце исследования, в то же время состав научных сотрудников устойчиво сокращался и незначительно увеличился в 2022 г.

Важно подчеркнуть, что разработка инноваций, особенно входящих в перечень передовых производственных технологий, является комплексным процессом, требующим взаимодействия персонала различных категорий и подразделений как одной, так и нескольких организаций, с целью реализации тактических мероприятий. Следовательно, обратимся к количественному составу научных организаций (рис. 4) и работников (рис. 5).

При сравнении количества научных организаций в начале наблюдения – 2010 г. и концае – 2022 г. видно, что состав научно-исследовательских учреждений уменьшился более, чем на 13 %, конструкторских – на 31 %, проектных – на 63 % и опытных заводов – на 36 %, но при этом примерно в два раза вы-

Рис. 4. Декомпозиция количественного состава научных организаций

Fig. 4. Decomposition of the quantitative composition of scientific organizations

Источник: составлено авторами по материалам [7].

Source: made by the authors based on [7].

Рис. 5. Декомпозиция количественного состава научных работников

Fig. 5. Decomposition of the quantitative composition of scientific workers

Источник: составлено авторами по материалам [7]. Source: made by the authors based on [7].

росло число образовательных учреждений высшего образования, прочих организаций и организаций промышленности, имеющих профильные научные подразделения. Одновременно наблюдается изменение в структурном составе научных работников. Таким образом, закрытие или реорганизация научных школ сопровождается уходом сотрудников в другие сферы, что становится барьером для реализации инновационной деятельности.

Как было отмечено ранее, в течение исследуемого периода не произошло увеличение удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных продуктов. Следовательно, предварительно поставленную гипотезу можно подтвердить:

уход сотрудников из промышленности сопровождается проблемами на стадиях уровней готовности технологии.

Результаты и дискуссия

Процесс разработки технологии состоит из иерархического набора стратегических действий, реализуемых на высшем, функциональном и линейном уровнях пирамиды управления. Все мероприятия направлены на добавление ценности разрабатываемому объекту на различных этапах жизненного цикла. Достижение каждого определенного уровня готовности технологии характеризуется набором характеристик объекта, а также завершением разработки технической документации согласно модели, разработанной в

-

[9] . Тем самым, технология проходит этапы от формирования идеи до итогового объекта, характеристики которого подтверждены опытным путем и скорректированы согласно требованиям потребителя.

Рост количественных и развитие качественных характеристик технологии являются итеративными процессами, при которых каждый последующий этап основан на результатах, достигнутых на предыдущих стадиях. Также итеративность в процессе разработки технологии проявляется в поочередной вовлеченности научного персонала в зависимости от плана работ на каждой из фаз жизненного цикла.

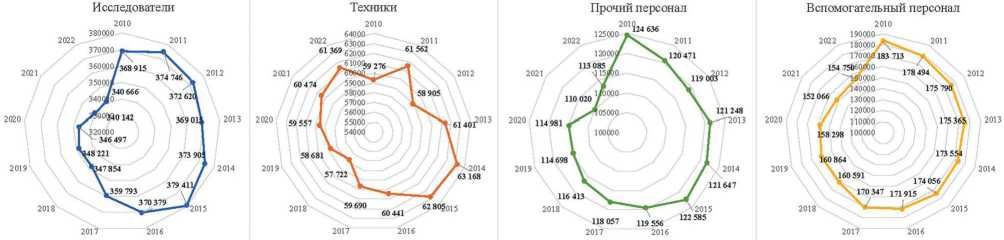

За счет влияния факторов среды на элементы инновационного процесса неизбежно возникает временной лаг, характеризуемый разрывом между двумя действиями и связанный с неготовностью системы к новой итерации [10]. Лаг возникает ввиду спонтанных и закономерных явлений, оказывающих влияние на организацию процесса разработки технологии. С одной стороны, лаг формируется за счет недостаточного технического, технологического, информационного оснащения процесса, с другой - задержки в принятии решений научного и управленческого персонала, а также текучести кадров. Представленные барьеры являются ограничениями для реализации инновационной активно сти. Закономерно увеличивается процесс разработки технологии, поскольку в итеративном процессе лаг является кумулятивным: отставание в одном подпроцессе влечет за собой ограничения в каждом по следующем этапе.

Таким образом, можно представить уравнение, описывающее ход протекания процесса разработки технологии:

Y = fXx) + е, где Y - выходной фактор или целевой результат процесса; f - функция преобразования входных факторов в результат процесса; х -входные факторы процесса, необходимые для достижения по ставленной цели; е - факторы, сдерживающие способ преобразования входных факторов процесса в результат.

Вследствие возникает необходимость в разработке модели, описывающей механизмы прироста времени разработки технологии -лага на различных стадиях уровней готовности технологии в зависимости от величины текучести кадров. За о снову модели возьмем функцию распределения случайной величины F(x) по нормальному закону распределения, которая позволяет описать поведение и изменения системы с течением времени. Для того чтобы отразить на одной модели функции распределения двух величин разной размерно сти, определим обратную функцию распределения [11]:

G ( x ) = F -1( x ).

В данном случае необходимо построить графики кумулятивной вероятности увеличения времени разработки технологии для двух величин (рис. 6):

-

- дискретной: уровень готовности технологии, величина которого может принимать значения от 1 до 9;

-

- непрерывной: текучесть кадров, для которой установлено критическое значение, оказывающее влияние на процесс разработки инновации в зависимо сти от новизны.

Согласно представленной модели можно визуально наблюдать порядок увеличения времени разработки инновации и влияние фактора кумулятивного риска на целевые показатели процесса. Переход на более высокий уровень готовно сти технологии сопровождается необходимостью не только процессного, но и ситуационного управления инновационной деятельностью согласно влияющим на систему факторам внешней и внутренней среды.

Катализатором растущих проблем на стадиях уровней готовности технологии является текучесть персонала, занятого научными исследованиями и разработками. Вследствие ухода сотрудников нарушается критический путь инновационного проекта из-за увеличения срока выполнения задач. Как было описано ранее, в данную группу входят исследователи, техники, прочий и вспомогательный персонал. Для каждой определенной категории устанавливаются как собственные границы пределов допуска текучести, так и критерии идентификации последствий.

Рис. 6. Динамика приращения проблем при разработке инновационной технологии

Fig. 6. Dynamics of increment of problems in the development of innovative technology

Источник: составлено авторами по материалам [1; 8; 13].

Source: made by the authors based on [1; 8; 13].

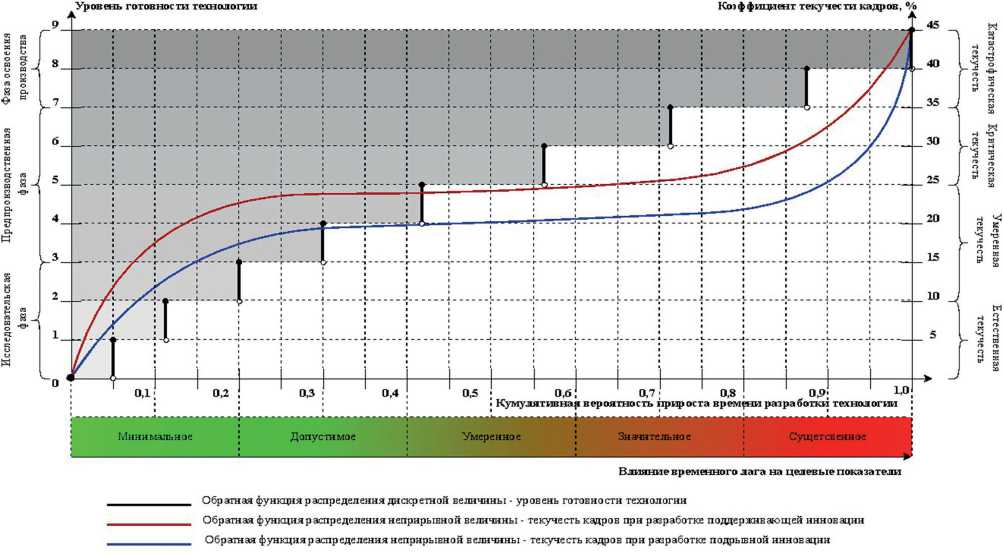

При имеющейся текучести кадров и других организационных проблемах необходимо контролировать ход протекания процессов. Оценивание процесса разработки инновационной технологии происходит при помощи статистических индикаторов, отражающих меру вариации и настроенности процесса, – индекса и показателей воспроизводимости и налаженности для планового и фактического состояния (таблица). Данный анализ позволяет моделировать состояние процесса и его соответствие требованиям, установленным в документации [12]. Индикаторы являются универсальными и применяются всеми группами научных сотрудников для управления процессами при разработке инновационной технологии [13].

Характеристики процесса, выраженные в виде числовой характеристики, сравниваются с диапазоном установленных значений, распределенных по кривой плотности распределения непрерывной случайной величины по закону нормального распределения (рис. 7). Чем большая площадь под кривой распределения попадает в диапазон требований, установленных в документации, тем выше уровень сигмы процесса.

Активные инвестиционные проекты Магаданской области Active investment projects of the Magadan region

|

Показатель |

Пояснение |

Формула |

Пояснение сокращений |

|

Индекс воспроизводимости |

Показатель возможностей процесса (ширина и степень разброса параметра) |

c _ ВГД - НГД m C p 6 g () |

В формулах (1) и (2): ВГД – верхняя граница допустимых значений; НГД – нижняя граница допустимых значений; σ – среднеквадратичное отклонение |

|

Индекс налаженности |

Показатель настроенности процесса на центр поля допуска |

r ( ВГД - x . x - НГД ^1 m C Pk ’I 3 g • 3 g J (2) |

Источник: составлено авторами по материалам [13].

Source: made by the authors based on [13].

99.9973% 99.999943% 99,9999998%

68,27%

95,45%

99,73%

Рис. 7. Плотность распределения вероятности непрерывной случайной величины

Fig. 7. Probability density function of a continuous random variable

Источник: [13].

Source: [13].

Обнаруженные отклонения фиксируются для осуществления управления данными факторами для того, чтобы не допустить увеличения лага.

Регулирующее воздействие на признаки возникающих проблем при разработке инновационной технологии предлагается решать при помощи методологии «шесть сигм», нацеленной на искоренение дефектов, неэффективных процессов и несоответствий при помощи инструмента DMAIC. Цикл включает в себя пять последовательных шагов решения проблемы: определение, измерение, анализ, совершенствование и контроль. Первая половина цикла направлена на идентификацию возникшей проблемы и ее описание, а вторая – на поиск оптимального решения [14].

Также в организационную систему необходимо внедрить систему поясов для сотрудников. Научный персонал, реализующий инновационную разработку, определен на выделенные ключевые роли, каждой из которой определен набор функций и соответствующих обязанностей [15]. Сотрудникам присваивается определенный статус: лидер, менеджер по внедрению, спонсор проекта, мастер черного пояса, специалист черного, желтого или зеленого пояса, полученный по программе обучения.

Заключение

Предложенный механизм позволяет предсказывать появление проблем в ходе разработки инновационной технологии ввиду увеличения сложности технологии и текучести кадров. Разработанная модель описывает кумулятивную составляющую лага и его влияние на целевые показатели проекта. Для того чтобы минимизировать последействия от возникающих барьеров, препятствующих разработке технологии, необходимо интегрировать методику «шесть сигм», которая позволит идентифицировать данные проблемы путем статистического анализа и применения инструментов оптимизации параметров. Для нивелирования текучести кадров необходимо внедрять концепцию обучения научного персонала согласно занимаемой роли с присвоением определенного пояса. Знание ключевых подходов к организации деятельности внутри процесса позволит избежать накапливания риска путем контроля, своевременного обнаружения и сглаживания. Результатом внедрения концепции станет не только увеличение инновационной активности, но и улучшение показателей бизнес-процессов.

Список литературы Исследование динамики структуры организационных систем, реализующих инновационные процессы в условиях изменения конъюнктуры рынка труда

- Митягина М. Н., Назаревич С. А. Исследование особенностей переходных состояний модели жизненного цикла модификации // Системный анализ и логистика. 2022. № 4 (34). С. 36–43. DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-36-43.

- О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года: указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 (ред. от 19 июля 2018 г. № 444) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 20. Ст. 2817.

- Азаров И. А. Анализ внешних и внутренних факторов инновационной активности предприятий производственной сферы // Междунар. науч.-исслед. журн. 2021. № 8-4 (110). С. 93–96. DOI: 10.23670/IRJ.2021.110.8.133.

- Назаревич С. А. Проблемы применения показателей результативности и ключевых показателей эффективности для организационной системы // Инновационное приборостроение. 2023. Т. 2, № 4. С. 16–22. DOI: 10.31799/2949-0693-2023-4-16-22.

- Выгузов В. Э., Гумерова Г. И. К вопросу об индикаторах инновационной активности отечественных предприятий // Инновации и инвестиции. 2021. № 5. С. 4–6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-indikatorah-innovatsionnoy-aktivnostiotechestvennyh-predpriyatiy (дата обращения: 06.06.2023).

- Иванова Н. М. Инициация инновационной деятельности и управление инновационным поведением сотрудников // Инновации и инвестиции. 2021. № 4. С. 4–6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/initsiatsiya-innovatsionnoy-deyatelnosti-i-upravlenieinnovatsionnym-povedeniem-sotrudnikov (дата обращения: 06.06.2023).

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 03.11.2023).

- Назаревич С. А. Показатели инновационного поведения для мониторинга состояния готовности организационной системы к проведению изменений // Вестн. Магнитогорского гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова. 2023. Т. 21, № 1. С. 126–133. DOI: 10.18503/1995-2732-2023-21-1-126-133.

- Митягина М. Н., Назаревич С. А. Применение метода априорного ранжирования при оценке уровня готовности технологии в сложной технической системе // Системный анализ и логистика. 2023. № 2 (36). С. 45–53. DOI: 10.31799/2077-5687-2023-2-45-53.

- Строев В. В. Разработка методических рекомендаций для определения уровня эффективности проведения мероприятий в сфере цифровых преобразований на наукоемких предприятиях // Вестн. Академии знаний. 2022. № 49(2). С. 285–291.

- Бутрина Л. П. Определение значимости угроз в модели угроз безопасности при помощи статистического моделирования // Молодой ученый. 2020. № 3 (293). С. 1–8.

- ГОСТ Р ИСО 22514-1–2015. Статистические методы. Управление процессами. Ч. 1. Общие принципы. М.: ИПК изд-во стандартов, 2016. 22 с.

- Семенова Е. Г., Фролова Е. А., Смирнова М. С. Статистические методы в управлении сложными техническими системами: учеб.-метод. пособие. СПб.: Изд-во ГУАП, 2019. 63 с.

- Ватсон Г. Методология «Шесть сигм» для лидеров, или Как достичь 3,4 дефекта на миллион возможностей. М.: Стандарты и качество, 2006. 224 с.

- ГОСТ Р ИСО 13053-1–2015. Статистические методы. Количественные методы улучшения процессов «Шесть сигм. Ч. 1: Методология DMAIC». М.: ИПК изд-во стандартов, 2016. 27 с.