Исследование древнейших наскальных изображений Минусинской котловины в 2014-2015 годах

Автор: Миклашевич Е.А., Бове Л.Л.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье обозначены проблемы изучения петроглифов, относящихся к самому раннему пласту наскального искусства Минусинской котловины, и представлены некоторые результаты полевых исследований, проведенных авторами на памятниках Оглахты, Усть-Туба и Майдашинская писаница. Культурно-хронологическая атрибуция древнейших петроглифов региона до сих пор не ясна (они несомненно древнее эпохи бронзы, но насколько древнее - неизвестно) и представляет собой одну из актуальных проблем южно-сибирской археологии. Авторы считают, что к решению проблемы можно приблизиться путем пополнения источниковой базы новыми данными. Их можно получить в результате проведения целенаправленных полевых и камеральных исследований, таких как выявление новых памятников и новых плоскостей на уже известных; уточнение опубликованных копий (детали, композиционные связи, последовательность перекрывания и т.д.); систематизация и классификация материала, сравнительный стилистический анализ; исследование техники нанесения изображений, включая трасологический анализ и определение инструментов, которыми наносились петроглифы; палеозоологический анализ зооморфных образов (изображенные животные относятся к вымершим или сменившим ареал видам); выявление антропоморфных образов, связанных с каждой группой изображений животных, и др. В результате проведенных в 2014-2015 гг. исследований по обозначенным направлениям серия наскальных изображений древнейшего пласта Минусинской котловины пополнилась новыми интересными композициями и образами, выявлены неизвестные ранее персонажи, стилистические, композиционные и технологические приемы.

Наскальное искусство, минусинская котловина, "минусинский стиль", оглахты, усть-туба, майдашинская писаница

Короткий адрес: https://sciup.org/14522238

IDR: 14522238 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Исследование древнейших наскальных изображений Минусинской котловины в 2014-2015 годах

В наскальном искусстве Минусинской котловины достаточно достоверно выделены все культурно-хронологические группы, начиная с эпохи ранней бронзы, так как для этого есть надежные основания в виде изобразительных источников (мелкая пластика, изображения на плитах) из закрытых датируемых комплексов. Предшествующий пласт наскального искусства выделяется тоже уверенно – но только по стилистическим отличиям от более поздних изображений. Хронология его не ясна и представляет собой одну из актуальнейших проблем южно-сибирской археологии. Исследователи сходятся во мнении, что это самые ранние наскальные изображения в регионе, но гипотезы об их возрасте различны: от эпохи камня, предположительно неолита, «не исключая и их верхнепалеолитического возраста» [Шер, 1980, с. 190–193; Пяткин, Мартынов, 1985, с. 118–121; Советова, Миклашевич, 1999, с. 53–55], до энеолитической афанасьевской культуры [Русакова, 2005; Есин, 2010] и поисков аналогий им в искусстве эпохи бронзы [Ковтун, 2001]. Надо признать, что на данном этапе можно говорить лишь о том, что эти изображения точно древнее окуневской культуры. Ни у сторонников отнесения их к каменному веку, ни у тех, кто предполагает их принадлежность к афанасьевской культуре, убедительных аргументов пока нет.

Пласт древнейших петроглифов неоднороден: в нем есть явно более древние изображения т.н. минусинского стиля [Подольский, 1973; Шер, 1980, с. 190–193] (именно по их поводу высказаны вышеприведенные мнения о датировке); возможно, более поздние (стилистически тяготеющие к окуневским) изображения т.н. ангарского стиля [Там же], а также очень представительная группа, обладающая признаками и первой, и второй. Пока неясно, как она соотносится с минусинским стилем: сменяет ли его хронологически или это разные художественные манеры одного периода. Неясно и то, есть ли временной разрыв между «минусинскими» и «ангарскими» изображениями и, если есть, насколько он значителен. Для решения этих вопросов исследование всех групп изображений следует проводить только в совокупности, объединив их под условным названием «древнейшие петроглифы Минусинской котловины». Подчеркнем, что все три группы рисунков встречаются на одних и тех же памятниках и часто на одних и тех же плоскостях. Изображения всех групп объединяют их высокие эстетические качества, реализм образов, прекрасное знание изображаемых животных и умение передать их наиболее характерные видовые признаки. Практически общим является и репертуар образов, хотя можно отметить преобладание оленя среди «минусинских» изображений, быка и лошади – среди «переходных», лося – среди «ангарских».

Дискуссия о возрасте древнейших изображений основывается на весьма представительной базе опубликованных источников, однако, поскольку она фактически зашла в тупик, необходимо привлечение новых данных. Их можно получить в результате проведения целенаправленных полевых и камеральных исследований, таких как выявление новых памятников и новых плоскостей на уже известных; уточнение ранее опубликованных копий; систематизация и классификация материала, сравнительный стилистический анализ; исследование техники нанесения изображений (включая трасологический анализ и определение материала инструментов, которыми наносились петроглифы); палеозоологический анализ зооморфных образов (изображенные животные относятся к вымершим или сменившим ареал видам); выявление антропоморфных образов, связанных с каждой группой изображений животных, и др.

Особенность изучения изображений древнейшего пласта Минусинской котловины состоит в том, что большинство их связано с береговыми скалами Тубы и Енисея (Красноярского водохранилища) и очень значительная часть либо совсем утрачена, либо находится под водой, иногда появляясь при понижении уровня водохранилища. Другая, не менее значительная, часть находится на высоко расположенных неприступных плоскостях (во время создания этих изображений к ним были доступные подходы по нижележащим ярусам скального массива, но за тысячелетия произошли сильные изменения геологического характера и нижние ярусы отслоились и разрушились). Поэтому пополнение источниковой базы идет по двум направлениям: 1) сбор и систематизация материалов музейных коллекций и фотоархивов с целью реконструкции утраченных изображений; 2) полевые изыскания (в том числе поиск петроглифов с воды с использованием бинокля) и документирование с применением специальной фототехники (полноматричная камера и длиннофокусный объектив, позволяющие получать изображения высокого разрешения для дальнейшей камеральной обработки).

В 2014–2015 гг. исследование древнейших изображений проводилось нами на памятниках Оглахты (Республика Хакасия), Усть-Туба и Май-дашинская писаница (юг Красноярского края).

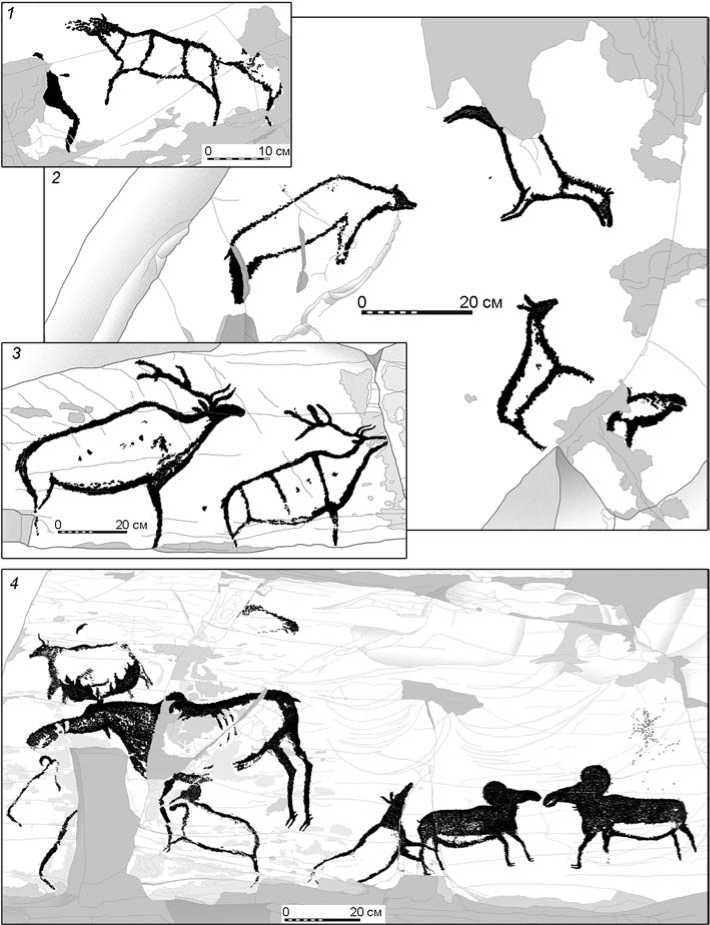

В горном массиве Оглахты изображения древнейшего пласта документированы в нескольких пунктах. На юго-западных склонах на местонахождениях Оглахты IV и VI скопированы с помощью современных технологий ранее выявленные изображения (рис. 1, 1–3 ). На восточном склоне

Рис. 1. Петроглифы древнейшего пласта на скалах Оглахты.

1 , 2 – Оглахты VI; 3 – Оглахты IV, фрагмент; 4 – Оглахты IX. Прорисовки.

(вдоль береговой линии) документированы находящиеся выше уровня затопления плоскости местонахождений Оглахты I и VII; обнаружено несколько новых плоскостей на известном местонахождении Оглахты II; открыто новое местонахождение Оглахты IX, давшее целую серию прекрасных образцов наскального искусства древнейшего пласта [Миклашевич, Бове, Зоткина, 2015]. Среди них изображения оленей, дикого быка (бизона?), горных баранов (?) и лосей, выполненные в «каноническом» минусинском стиле; они были обнаружены на затапливаемых скалах при понижении уровня воды. На более высоких ярусах склона, выше уровня затопления, найдены отдельные фигуры дикой лошади и лося, а также композиция с изображениями лосей, быка и про-310

тивостоящих горных баранов (?), выполненные с удивительным мастерством (рис. 1, 4 ). Эти петроглифы имеют признаки и минусинского стиля, и ангарского, отличаясь в то же время от классических образцов того и другого и демонстрируя устойчивый набор собственных стилистических и иконографических признаков. Наиболее близкие соответствия им можно найти на скалах Шалабо-линской писаницы. Столь реалистичные изображения баранов и «геральдическая позиция» ранее среди древнейших петроглифов не встречались.

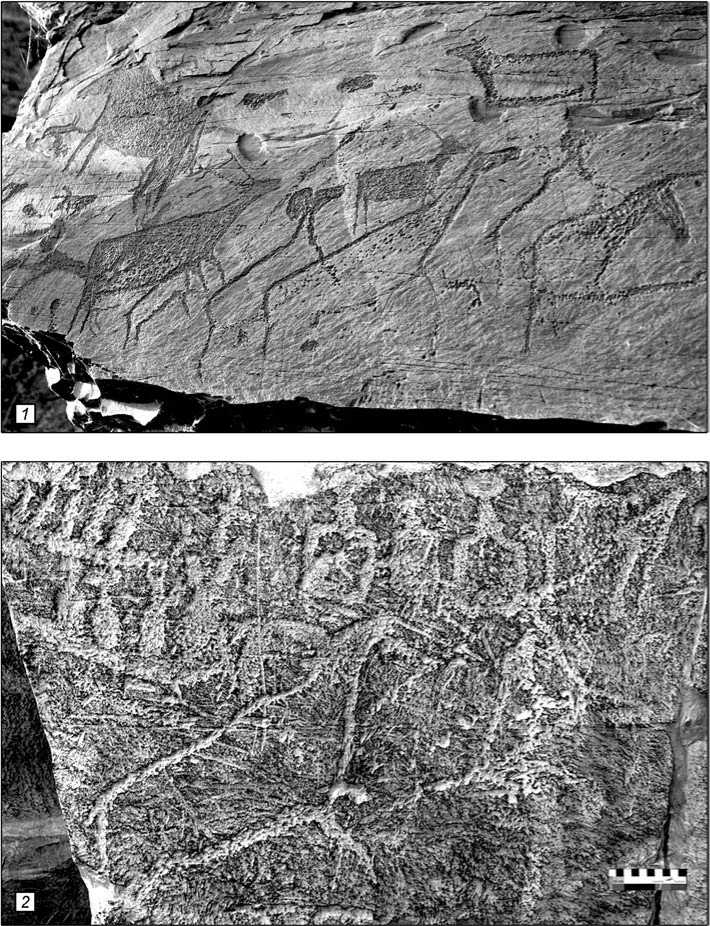

Новые материалы были получены и при исследовании известных местонахождений Усть-Туба I и III [Blednova, Francfort, Begtehilo et al., 1995] на скалах горы Тепсей на правом берегу р. Тубы в месте ее впадения в Енисей. Петроглифы Усть-

Тубы III большей частью затоплены, и многие из них утрачены. Однако несколько великолепных композиций и одиночных изображений, находившихся на высоко расположенных неприступных скалах, остались выше уровня затопления. Теперь их стало возможно документировать с помощью длиннофокусного объектива с воды, находясь в лодке. На одной из обнаруженных композиций (рис. 2, 1) выбиты фигуры лосей, косуль, горных баранов, быка, дикой лошади, демонстрирующие отличающуюся от ранее известных художественную манеру. Среди них просматриваются эскизы и полные фигуры, выполненные в технике прошлифовки и гравировки, в частности пара горных козлов, стоящих «хвост к хвосту». Эта тех- ника среди древнейших изображений нам ранее не встречалась (за несколькими исключениями на Шалаболинской писанице).

Майдашинская писаница находится на правом берегу Енисея под Минусинском. Некогда это был большой памятник, в том числе и с петроглифами древнейшего пласта, но он почти полностью утрачен в результате выломки камня. Сохранилось лишь несколько плоскостей (их нам показал Н.В. Леонтьев, за что выражаем ему искреннюю благодарность). На них выявлены фигуры козерогов (или подобных животных), выполненные в классическом минусинском стиле (этот образ ранее не был отмечен среди изображений данного стиля), а также изображения быков, оленей и других животных. Есть также

Рис. 2. Петроглифы древнейшего пласта на скалах Усть-Тубы ( 1 ) и Майдашинской писаницы ( 2 ). Фотография фрагмента многофигурной композиции и микалентная копия.

более десятка лодок. Люди на некоторых из них изображены схематично, в виде черточек, на других же показаны необычным образом: в виде «кеглеобразных» фигур с большими круглыми головами. Похожие антропоморфные фигуры с прямоугольными контурными «туловищами» изображены в ряд, но без лодки (рис. 2, 2 ). Подобные персонажи зафиксированы нами впервые. Они пересекаются с линиями фигуры животного в минусинском стиле. И хотя достоверно последовательность перекрывания установить не удалось из-за сильной выветренности камня, но, скорее всего, антропоморфные фигуры выполнены раньше изображения животного.

Таким образом, серия наскальных изображений древнейшего пласта Минусинской котловины пополнена новыми интересными композициями и образами, выявлены неизвестные ранее персонажи, художественные, композиционные и технологические приемы, что расширило наши представления о раннем этапе развития наскального искусства в данном регионе.

Список литературы Исследование древнейших наскальных изображений Минусинской котловины в 2014-2015 годах

- Есин Ю.Н. Проблемы выделения изображений афанасьевской культуры в наскальном искусстве Минусинской котловины//Афанасьевский сборник. -Барнаул: Азбука, 2010. -С. 53-73.

- Ковтун И.В. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и Северо-Западной Азии. -Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2001. -184 с.

- Миклашевич Е.А., Бове Л.Л., Зоткина Л.В., Солодейников А.К., Техтереков А.С. Исследование петроглифов древнейшего пласта на береговых скалах Оглахты в 2014 г.//Вестн. КемГУ. -2015. -Т. 3, № 1(61). -С. 55-65.

- Подольский Н.Л. О принципах датировки наскальных изображений//СА. -1973. -№ 3. -С. 265-275.

- Пяткин Б.Н., Мартынов А.И. Шалаболинские петроглифы. -Красноярск: КГПУ, 1985. -192 с.

- Русакова И. Д. К вопросу о хронологии древнейших петроглифов Минусинской котловины//Мир наскального искусства. -М.: ИА РАН, 2005. -С. 214-218.

- Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов//Археология, этнография и музейное дело. -Кемерово: КемГУ, 1999. -С. 47-74.

- Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. -М.: Наука, 1980. -328 с.

- Blednova N., Francfort H.-P., Legtchilo N., Martin L., Sacchi D., Sher J., Smirnov D., Soleilhavoup F., Vidal P.

- Tepsei I-III, Ust’-Tuba I-VI (Russie, Khakassie). Répertoire des pétroglyphes d’Asie Centrale. -Fascicule No. 2. Sibérie du Sud 2. -Paris: Diffusion de Boccard, 1995. -246 p.

- Sher J.A., Blednova N., Legtchilo N., Smirnov D.

- Oglakhty I-III (Russie, Khakassie). Répertoire des pétroglyphes d’Asie Centrale. -Fascicule No. 1: Sibérie du Sud 1. -Paris: Diffusion de Boccard, 1994. -156 p.