Исследование древнетюркских оградок в местности Ак-Кообы (Юго-Восточный Алтай)

Автор: Кубарев Г.В., Кубарев В.Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521428

IDR: 14521428

Текст статьи Исследование древнетюркских оградок в местности Ак-Кообы (Юго-Восточный Алтай)

Изучение древнетюркских оградок центрально-азиатского региона продолжает оставаться одной из наиболее актуальных исследовательских задач. Древнетюркские поминальные сооружения отличаются большой вариативностью в конструктивных особенностях, отсутствием оснований для их чёткого датирования и хронологии, а также, во многом, гипотетичностью в их интерпретации. Именно поэтому важно исследование разнотипных поминальных сооружений.

В полевом сезоне 2008 года Чуйский отряд Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН продолжил планомерные археологические раскопки древнетюркских оградок в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Объектом исследования была выбрана цепочка из смежных или расположенных в непосредственной близости друг от друга оградок в местности Ак-Кообы. Она устроена на второй надпойменной террасе, на левом берегу р. Барбургазы, в её нижнем течении. Ряд из поминальных сооружений ориентирован строго по линии С-Ю. Нумерация объектов была начата с севера. Цепочка состоит из 14 оградок, часть из которых смежные (т.е. имеющие единые стенки), другие отделены друг от друга небольшим расстоянием (40-150 см). Лишь сооружение № 13 устроено не на одной линии с основной цепочкой (с отклонением к востоку) и на значительном удалении от неё (26 м).

Для раскопок было выбрано шесть объектов (№ 4-9). В ходе раскопок зачищена ещё одна небольшая оградка, неразличимая первоначально на поверхности и получившая порядковый номер 3А. Для исследования выбранных объектов был разбит единый раскоп, размер которого составил 14,7 х 6,4 м. Целью такой методики раскопок было исследование пространства между и вокруг поминальных сооружений и выявление возможных дополнительных конструктивных элементов. Приведём краткое описание некоторых раскопанных объектов.

Ак-Кообы. Оградка № 4.

Размеры поминальной оградки составили 3,3 х 3,9 м, при высоте 0,250,3 м. Она ориентирована сторонами по странам света, а её стенки сложены массивными сланцевыми плитами длиной 80-110 см, вкопанными на ребро и тщательно подогнанными друг к другу. Внутри сооружение было заполнено массивными плитами и валунами в три-четыре слоя.

У восточной стенки оградки снаружи зафиксированы две плиты, одна из которых сохранила своё первоначальное вертикальное положение, другая - наклонена. От стелы изваяния отходил ряд из 5 сохранившихся балбалов на расстояние 68 м. Балбалы были повалены либо обломаны в древности.

Как показала зачистка сооружения, его основание выложено из сланцевых плит и плиток, уложенных горизонтально в два-три слоя. Сверху на них были помещены крупные валуны. Плиты северной стенки сохранили относительно вертикальное положение, плиты всех остальных стенок завалились под тяжестью заполнения оградки. Эта оградка оказалась наиболее разрушенной по сравнению с о стальными. Так, с восточной стороны от неё был зафиксирован выброс из плит и валунов. Нахождение этих плит и валунов на уровне древней поверхности и их задернованность говорят о разрушении оградки в древности.

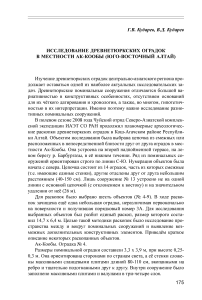

В центре поминального сооружения зафиксирована каменная конструкция из массивных, уходящих наклонно в центр сланцевых плит (рис. 1). Одна из этих плит, в самом центре, отличалась наибольшими размерами. Здесь же большое число крупных валунов, часть из которых обожжена. После разборки заполнения оградки на уровне древней поверхности было обнаружено множество расколотых и обожженных в огне каменных осколков. Наибольшая их концентрация приходилась на центр поминального сооружения – основание каменной конструкции из наклонно установленных плит.

Рис. 1. Вид на оградку № 4 с выбранным заполнением и зачищенным плитовым настилом и каменной конструкцией в центре. Урочище Ак-Кообы.

Рис. 2. Вид на зачищенные смежные оградки № 6-9. Урочище Ак-Кообы.

После снятия наиболее массивной, установленной в центре, плиты и углублении до 22 см от уровня древней поверхно сти была зачищена небольшая каменная конструкция. Она представляла собой небольшую яму диаметром 25 см, изнутри выложенную маленькими сланцевыми плитками. Внутри этой конструкции на глубине 35 см зафиксирован тлен от лиственничного ствола. Максимальная глубина ямки со ставила 45 см.

Ак-Кообы. Оградки № 6-9.

Объекты, получившие порядковые номера 6,8,9, являются т.н. смежными. Они устроены в ряд, по линии С-Ю и имеют смежные стенки (рис. 2). Размеры оградок в среднем составляли: 150 х 160 см. Они сложены массивными вертикально вкопанными плитами. Каждая стенка состояла из одной или двух плит. Сверху оградки были заполнены крупными валунами, под которыми по периметру зачищены массивные горизонтально уложенные плиты. В центре исследованных объектов имелись ямки глубиной 40-45 см, стенки которых были выложены сланцевыми плитками. Внутри них фиксировался уголь и пережженные кости.

Оградка № 7 была устроена в 38 см к западу от объекта № 6. В отличие от уже описанных оградок её заполнение составляли преимущественно мелкие камни, плитовой настил отсутствовал. Не имела эта оградка и ряда балбалов.

В заполнении поминального сооружения № 12 в выкиде из норы был обнаружен фрагмент деревянного сосуда с бронзовой накладкой.

Несмотря на почти полное отсутствие находок, раскопки подобных объектов имеют определённую научную значимость. В результате их изучения сплошным раскопом и исследованием сразу нескольких объектов удалось установить закономерности в конструктивных особенностях и следах обрядовой деятельности. Так, например, исследованные крупные сооружения (№ 4,5) объединяет наличие плитового настила на уровне древней поверхности, заполнение из уложенных плашмя сланцевых плит, наличие в центре каменной конструкции из наклонно поставленных плит. Смежные и, вероятно, «детские» оградки (№ 3А, 6-9), так же как и крупные имеют в центре небольшую ямку (15-35 см в диаметре и в глубину до 40—45 см), стенки которой выложены тонкими сланцевыми плитками. Внутри этих ямок зафиксированы угли, пережженные кости, а в крупных поминальных сооружениях прослежен тлен от лиственничных стволов. Одной из наиболее интересных особенностей всех исследованных объектов является наличие углей и пережженных костей не только внутри них, но и за их пределами. Причем речь идёт о мощных прокалах и слое углей и пережженных костей за пределами западной стенки оградок. За пределами всех исследованных сооружений была зафиксирована кладка из валунов и плит. Именно под плитами и фиксировались прокалы и слой угля. Между оградками также были зафиксированы зольные пятна, тогда как перед ними – за восточной стенкой они не встречены ни разу.

У многих оградок, особенно крупных, имеются символические изваяния-стелы без каких-либо следов выбивки, а также ряд балбалов, отходящих на восток. Интересно отметить, что «детские» оградки имели небольшие или даже миниатюрные балбалы. При этом, у одной из «детских» оградок (№ 8) двум ямкам, обложенным изнутри сланцевыми плитками, соответствовали два ряда балбалов.

Исследованные сооружения принадлежат к т.н. кудыргинским оградкам, которые называют ещё коллективными или смежными [Гаврилова, 1965, с. 14-17]. При этом, также как и в урочище Кудыргэ, малые по размерам оградки из Ак-Кообы имели смежные стенки. Сближает исследованные объекты в Ак-Кообы с кудыргинскими ориентация стенок по странам света, наличие в центре ямки глубиной 45-50 см, стенки которой обложены каменными плитками, отсутствие изваяний. И хотя у кудыргинских оградок не были зафиксированы ряды балбалов, у других сооружений такого типа они известны [Гаврилова, 1965, с. 17]. Исследователи датируют подобные оградки VI-VII вв. [Гаврилова, 1965, с. 17; Кубарев В.Д., 1979, с. 156; Кубарев В.Д., 1984, с. 50].

Известны поминальные сооружения такого типа и на территории Тянь-Шаня [Табалдиев, 1996, с. 71-72] и Семиречья [Досымбаева, 2006, с. 28-29; Маргулан, 2003, рис. 40,41,62,96,99; Ермоленко, 2004, с. 30, рис. 8]. Особенностями поминальных сооружений с Тянь-Шаня и Семиречья является установка изваяний с западной стороны, вкопанной стелы в центре оградки, отсутствие балбалов. Раннюю датировку подобных поминальных сооружений подтверждают находки в них предметов поясной или уздечной гарнитуры в геральдическом стиле, а также сопровождение их лицевыми изваяниями [Табалдиев, 1996, рис. 31,32; Досымбаева, 2006, с. 97, рис. 8,9,26].

Как правило, оградки кудыргинского типа объединяет также их расположение в ряд и ориентация цепочки по линии С-Ю. Именно такое взаиморасположение, а также наличие мужских и женских изваяний [Табалдиев, 1996, с. 72-73; Досымбаева, 2006, с. 29] наводит на мысль о том, что подобные памятники имеют семейный характер.

Редко встречаемой или не всегда фиксируемой археологами особенностью исследованных оградок является наличие больших зольных пятен с углями и пережженными костями животных за пределами западной стенки. Подобное было зафиксировано только у некоторых поминальных сооружений в Казахстане [Ермоленко, 2004, с. 30, рис. 8].

Несмотря на почти полное отсутствие находок, исследованные поминальные сооружения в урочище Ак-Кообы следует отнести к раннему периоду истории древних тюрок – VI-VII вв. В пользу этого свидетельствуют находки в коллективных или смежных оградках Алтая, Тянь-Шаня и Семиречья. Проведение радиоуглеродного анализа угля и костей животных из ак-кообинских поминальных оградок, вероятно, подтвердит эту датировку. Дальнейшее исследование разнотипных поминальных сооружений на территории Алтая позволит в будущем более обоснованно судить об их хронологии и назначении.