Исследование факторов влияния на процесс взаимодействия образовательных организаций и работодателей

Автор: Пыткин А.Н., Волков В.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 (27), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проводится анализ системы профессионального образования России на примере Пермского края. Рассмотрены проблемы развития рынка образовательных услуг в регионе. Отмечено, что главной проблемой профессионального образования является несоответствие структуры выпускников образовательных организаций запросам рынка труда и, как следствие, низкий уровень трудоустройства молодых специалистов. Сделано предположение, что решением указанной проблемы в Пермском крае может стать процесс взаимодействия образовательных организаций и работодателей региона в сфере подготовки профессиональных кадров. Определено, что для устранения диспропорций между подготовкой специалистов и запросами работодателей необходимо систематически проводить мониторинг и прогнозирование ситуации на рынке труда, включая демографические колебания и анализ состояния системы профессионального образования. На основе опроса работодателей были выявлены факторы, оказывающие влияние на эффективность процесса взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов региона. В качестве основных факторов, влияющих на процесс взаимодействия субъектов, были указаны законодательная база, в соответствии с которой осуществляется реализация процесса взаимодействия партнеров в сфере профессионального образования и контроль за данным процессом со стороны государства; потребность в сотрудничестве, которую испытывают участники процесса взаимодействия; социально-экономическая ситуация, отражающая уровень социального и экономического развития региона; научно-технический и финансовый потенциал партнеров, который определяет финансовый объем совместной деятельности и качественный уровень образовательной базы, используемой для теоретической и практической подготовки студентов, направленной на овладение компетенциями, соответствующими той специальности, по которой они проходят подготовку. Проведена качественная оценка факторов и степени их влияния на процесс взаимодействия субъектов системы профессионального образования.

Образование, система, рынок образования, рынок труда, проблемы, факторы, образовательные организации, студенты, работодатели, взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/147201493

IDR: 147201493 | УДК: 331+377

Текст научной статьи Исследование факторов влияния на процесс взаимодействия образовательных организаций и работодателей

Главной проблемой подготовки профессиональных кадров в современных условиях выступает несоответствие структуры выпускников образовательных организаций реальным запросам работодателей. Вследствие этого трудоустройство молодых специалистов в Пермском крае является достаточно актуальным и сложным вопросом [2, с. 152].

По данным мониторинга, проведенного Петрозаводским государственным университетом в регионах Российской Федерации по поручению Министерства образования и науки РФ в 2012 г., успешно трудоустроилась только половина выпускников образовательных организаций. Из них по специальности трудоустроились только 47% выпускников учебных заведений высшего профессио- нального образования (ВПО), 34% выпускников учебных заведений среднего профессионального образования (СПО) и 46% выпускников учебных заведений начального профессионального образования (НПО) [17]. Показатели трудоустройства выпускников в Пермском крае соответствуют общероссийским тенденциям.

Все это явилось результатом несогласованности действий между предложением образовательных программ со стороны субъектов рынка профессионального образования и реальными запросами работодателей. Стало понятным, что без взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов по вопросам развития системы профессионального образования проблемы рынка труда решить невозможно.

В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. сказано, что главная задача образовательной политики Российской Федерации заключается в обеспечении высокого уровня качества профессионального образования за счет его фундаментальных основ и практической направленности на актуальные запросы рынка труда, общества и государства. Процесс непрерывного взаимодействия образовательных организаций и представителей реального сектора экономики, включая государственные структуры, общественные организации, науку, родителей и работодателей, выступает обязательным условием достижения стратегических целей модернизации системы профессионального образования [7].

Система мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда должна быть основана на стратегическом анализе структурного содержания спроса и предложения профессиональных кадров, включая демографические колебания и анализ состояния системы профессионального образования. Внедрение такой системы способствует принятию наиболее эффективных решений в процессе реализации государственной политики на рынке трудовых ресурсов.

Учащиеся должны обладать информацией о состоянии и потребностях рынка труда, о структуре подготовки квалифицированных кадров и качественном уровне профессионального образования. Однако на официальных сайтах большинства образовательных организаций Пермского края отсутствует информация о количестве договоров и видах совместной деятельности с работодателями; о количестве и структуре выпускников; о количестве выпускников, трудоустроенных на предприятиях партнеров; о количестве выпускников, трудоустроенных по специальности, полученной в стенах образовательной организации. На сайте регионального министерства образования и науки, а также в официальных отчетах российской статистики такой информации тоже нет.

В качестве одной из проблем модернизации региональной системы профессионального образования в программе Пермского края «Развитие образования и науки» до 2017 г. указано несовершенство партнерских отношений между образовательными организациями и работодателями и соответственно недостаточное участие последних в процессе подготовки профессиональных кадров [10].

В целях повышения эффективности управления процессом взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов необходимо определить условия, которые в наибольшей степени оказывают влияние на данный процесс. По результатам опросов работодателей, проведенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в регионах Российской Федерации в 2010–2013 гг., были выявлены факторы наибольшего влияния на процесс взаимодействия партнеров в области подготовки профессиональных кадров: законодательная база;

потребность в сотрудничестве; социальноэкономическая ситуация; научно-технический и финансовый потенциал партнеров; государственное стимулирование взаимодействия [4]. На наш взгляд, представленные факторы являются актуальными в сложившейся на рынке труда ситуации и требуют систематического анализа.

Нет сомнений в том, что в основе механизма взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов лежит законодательная база, включающая в себя законы, законодательные акты, целевые программы и другую нормативно-правовую документацию [23, с. 233].

Чтобы определить степень влияния существующей законодательной базы на процесс взаимодействия партнеров в области подготовки профессиональных кадров, был проведен анализ соответствующих законов и законодательных актов, контролирующих эту область деятельности.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что деятельность субъектов в сфере подготовки профессиональных кадров регламентируется Конституцией РФ [6], Гражданским кодексом РФ [3], Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 [18].

Закон «Об образовании» регламентирует разработку федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые обеспечивают единство образовательного пространства страны и преемственность основных образовательных программ с учетом их вариативности, направленной на образовательные потребности и индивидуальные способности обучающихся. Порядок разработки и утверждения ФГОС устанавливается Правительством Российской Федерации.

В целях участия представителей работодателей, педагогических и научных работников в разработке ФГОС и координации действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, могут создаваться учебно-методические объединения [9; 10; 14; 15].

В соответствии с положениями Закона образовательные организации высшего профессионального образования имеют право быть учредителями хозяйственных обществ и партнерств, работа которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности [10; 11; 12; 13].

Анализ законодательной базы относительно трудоустройства студентов и выпускников образовательных организаций показал, что основная финансовая нагрузка по решению данной проблемы по-прежнему лежит на федеральном бюджете нашей страны и бюджетах регионов. Предприятия и организации, выступающие в роли работодателей, слабо вовлечены в сферу профессиональной подготовки и трудоустройства выпускников в силу отсутствия экономических предпосылок такого участия. Насильственные методы по навязыванию работодателям кадровой политики со стороны государства являются бесперспективными и не приводят к должному эффекту. Решить обозначенную проблему можно только на основе добровольного участия работодателей в процессе подготовки профессиональных кадров [5; 17].

Закон «Об образовании» устанавливает правовые основы взаимоотношений образовательных организаций и хозяйствующих субъектов. В нем предусмотрена ответственность работодателей за повышение уровня профессиональной квалификации сотрудников предприятия. При этом в Законе ничего не сказано о правах работодателей и профессиональных объединений, что имеет принципиальное значение для развития рынков образования и труда [16; 20].

Надо отметить, что в настоящее время в Правительстве Российской Федерации активно разрабатываются механизмы взаимодействия образовательных организаций и работодателей [8; 22]. Целью такой работы является повышение уровня конкурентоспособности молодых специалистов [1].

Согласно опросу предприятий, проведен- ному в 2013 г. Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в регионах Российской Федерации, в том числе в Пермском крае, и докладу «О состоянии делового климата в России в 2010–2013 гг.», представленному на съезде Союза в марте 2014 г. в Москве, недостаток профессиональных кадров является серьезной проблемой в развитии 50% предприятий [4; 26].

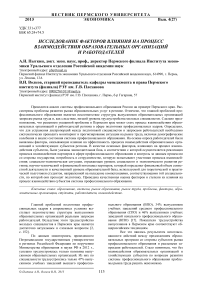

На рис. 1 представлены неудовлетворенные потребности организаций в профессиональных кадрах по категориям работников в 2013 г.

Наибольший дефицит сотрудников испытывают предприятия по категории «квалифицированные рабочие» в размере 69% опрошенных предприятий, при этом 19% из них отметили острую нехватку таких рабочих.

На втором и третьем месте по дефициту сотрудников оказались категории «специалисты высшего квалификационного уровня» и «операторы, аппаратчики, машинисты» в размере 54% и 50% соответственно.

Недостаток предприятий в операторах и машинистах составил 50%. Дефицит в специалистах средней квалификации остановился на отметке в 43%.

Потребность в руководителях организаций и подразделений высказали только 35% участников опроса. Более половины опрошенных указали, что штат сотрудников предприятий укомплектован и руководителей в них достаточно. Ситуация относительно потребности организаций в специалистах данной категории демонстрирует определенную стабильность на протяжении трех лет.

Положение предприятий с точки зрения потребности в сотрудниках, занимающихся обработкой информации и оформлением документов, а также в неквалифицированных работниках достаточно позитивное. Только 20% опрошенных указали на недостаток первых и 27% на недостаток вторых соответственно. При этом динамика потребности предприятий в сотрудниках, обрабатывающих информацию и оформляющих документы, за последние три года несколько ухудшилась с 13% в 2011 г. до 20% в 2013 г. Ситуация относи- тельно неквалифицированных рабочих за последние три года была стабильна и оставалась на уровне 27%.

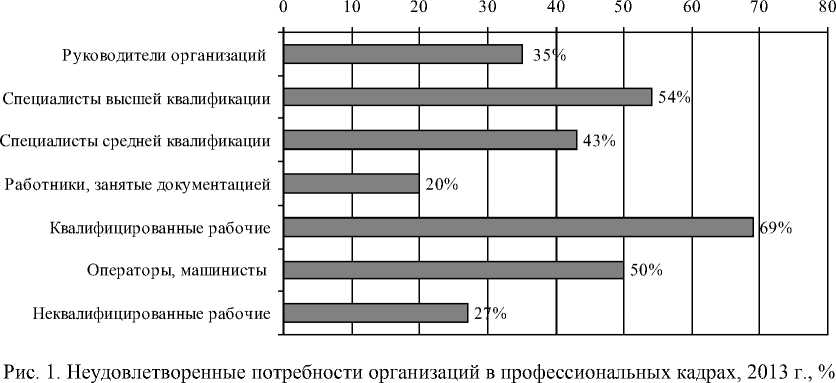

Структура спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Пермского края за 2013 г. по группам общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) представлена на рис. 2 [19].

На представленной диаграмме видно, что спрос Пермских предприятий остается неудовлетворенным по трем позициям. Это специалисты высшего и среднего профессионального уровня, а также квалифицированные рабочие.

Причем спрос на квалифицированных рабочих удовлетворен только наполовину, а по специалистам среднего квалификационного уровня даже меньше чем на 50%. Надо отметить серьезное превышение предложения рабочей силы над спросом на нее со стороны работодателей по следующим позициям: работники сферы обслуживания, ЖКХ и торговли; неквалифицированные рабочие; квалифицированные рабочие сельского хозяйства; руководители предприятий и организаций.

Рис. 2. Структура спроса и предложения рабочей силы в Пермском крае, по группам общероссийского классификатора занятий, 2013 г., %

В целом данные исследований в Пермском крае подтверждают общероссийскую тенденцию относительно потребностей предприятий в квалифицированных кадрах. Небольшое исключение представляют потребности предприятий региона в операторах и машинистах. В Пермском крае спрос по данной категории работников если не удовлетворен полностью, то по крайней мере обеспечен соответствующим объемом предложения.

Проблемы, которые испытывают предприятия относительно дефицита квалифицированных профессиональных кадров, подталкивают работодателей к организации процесса взаимодействия с образовательными учреждениями.

В соответствии с результатами опросов 42% российских предприятий (включая предприятия Пермского края) оказывают образовательным организациям помощь в развитии материальнотехнической базы (МТБ), в том числе покупают для учебных заведений оборудование, необходи- мое для реализации процесса профессиональной подготовки кадров, еще чаще передают образовательным организациям оборудование, находившееся на балансе предприятия.

Все это говорит о том, что в последнее время все большее число предприятий испытывает потребность в сотрудничестве с образовательными организациями по вопросу подготовки профессиональных кадров и даже многие из них такую работу уже ведут.

Кроме помощи образовательным организациям в развитии их материально-технических баз отечественные предприятия часто оказывают поддержку учреждений профессионального образования и по другим направлениям.

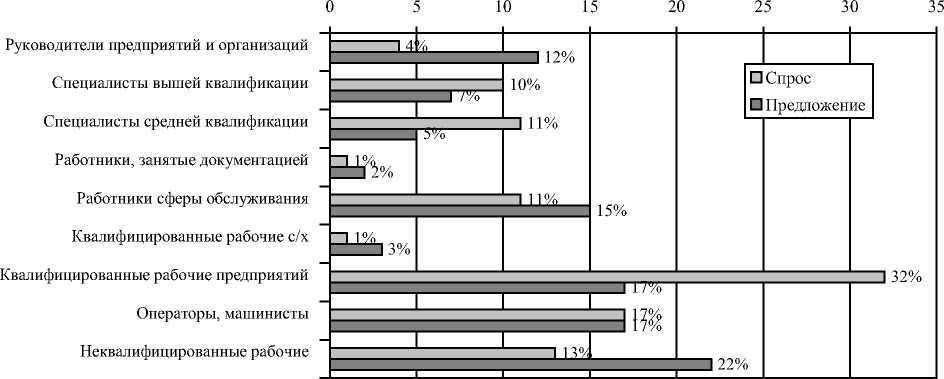

Группировку компаний, оказывающих поддержку образовательных учреждений по различным направлениям, можно представить в виде диаграммы (рис. 3).

Рис. 3. Группировка компаний по видам поддержки образовательных организаций, %

Более половины (62%) опрошенных компаний отметили, что чаще других направлений сотрудничества выделяют финансовые средства на организацию и проведение производственной практики студентов учебных заведений, соответствующих профилю основной деятельности предприятия.

Около 34% предприятий указали, что производили оплату обучения студентов. Почти 25% компаний ответили, что участвовали в разработке и выделяли денежные средства на подготовку профессиональных стандартов.

Расходы на выделение грантов, оплату стажировок и повышение квалификации преподавателей производили около 16% предприятий.

Некоторые организации оказывают поддержку учебным заведениям другими способами. К ним относятся:

-

- корпоративные программы профессионального развития студентов;

-

- финансирование научной деятельности образовательных организаций;

-

- участие в научных конференциях и круглых столах;

-

- проведение олимпиад и конкурсов профессионального мастерства;

-

- организация и проведение деловых игр;

-

- оплата обучения студентов в автошколах.

Объем таких предприятий составил 20% от общего количества опрошенных организаций.

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на процесс взаимодействия образовательных организаций и хозяйствующих субъектов, выступает государственное стимулирование.

Наиболее действенным рычагом управления в рыночных условиях являются налоговые льготы. Но как показывает практика последних лет, для предприятий и организаций, активно участвующих в процессе подготовки профессиональных кадров, налоговых льгот в российском законодательстве не предусмотрено. Это отрицательно сказывается на стремлении руководителей предприятий к добровольному взаимодействию с образовательными организациями.

Если бы предприятия и организации, выступающие базами практики для студентов образовательных учреждений, активно участвующие в учебном процессе и способствующие развитию научно-технической оснащенности учебных заведений имели возможность хотя бы частично покрыть свои расходы за счет соответствующих льгот, то они гораздо чаще изъявляли бы желание принимать участие в подготовке и дальнейшем трудоустройстве будущих специалистов.

Около 67% опрошенных предприятий страны, в том числе Пермского края, выразили готовность начать оказывать поддержку образовательным организациям или увеличить объем выделяемых на их развитие денежных средств при условии введения налоговой льготы по данной статье расходов и возможности их отнесения на себестоимость производимых товаров или услуг.

В настоящее время часть налоговых отчислений, поступающих в фонды центров занято- сти населения, тратится на выплаты пособий по безработице и переподготовку кадров [21]. Если предоставить предприятиям возможность контролировать эти средства, направляя их на подготовку, переобучение и повышение квалификации кадров, то экономический эффект от этих мероприятий был бы, несомненно, выше и предприятия могли бы получить реальную выгоду от них. Такая схема налогообложения представляется достаточно выгодной для предприятий, которые стремятся к развитию и повышению квалификации собственных специалистов. Кроме того, данный вид налога мог бы стать инструментом вложения средств в региональную систему образования.

По заявлениям представителей администрации Пермского края, а также представителей объединений работодателей региона научнотехнический и финансовый потенциал предприятий края находится на достаточно высоком уровне [22; 25]. Можно с уверенностью сказать, что любое из крупных предприятий региона может стать надежным партнером в области подготовки профессиональных кадров.

Научный потенциал образовательных организаций Пермского края тоже занимает высокую позицию, о чем свидетельствует уровень их профессорско-преподавательского состава. Однако техническая оснащенность учебных заведений, как правило, выглядит не такой эффективной. Это связано с большим коэффициентом старения материально-технической базы организаций. В некоторых случаях он достигает 50%. Собственных финансовых средств для обновления МТБ у образовательных организаций часто не хватает. Поэтому им сегодня просто не обойтись без поддержки как со стороны предприятий региона, так и со стороны государства.

Социально-экономическое развитие регионов выступает в роли одного из наиболее важных факторов взаимодействия хозяйствующих субъектов и образовательных организаций [24, с. 9]. Решение любой из поставленных задач не представляется возможным без объективной оценки уровня экономического развития региона [27, с. 17].

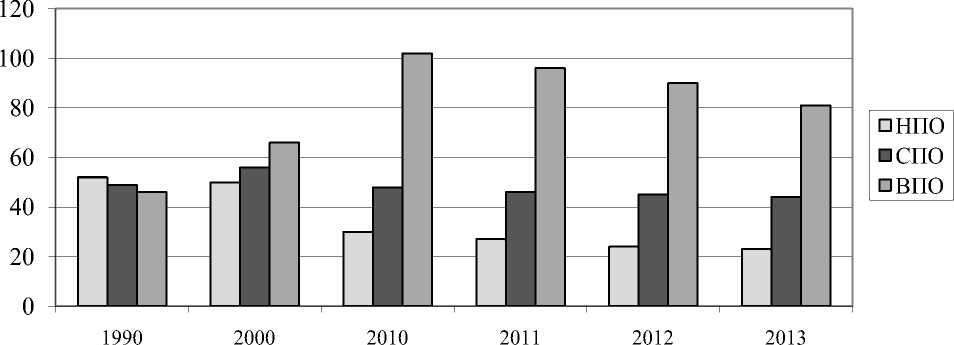

На рис.5 представлена диаграмма, отражающая динамику численности студентов учебных заведений, обучающихся по программам профессионального образования в Пермском крае [28].

Надо отметить, что общее количество студентов всех трех уровней профессионального образования в Пермском крае в 2013 г. вернулось на уровень 1990 г. При этом количество студентов ВПО за указанный период выросло почти на 76%, с 46 тысяч человек до 81 тысячи, а количество студентов НПО, наоборот, снизилось более чем на 55%, с 52 тысяч человек до 23 тысяч. Количество студентов СПО с 1990 г. по 2005 г. постоянно росло, но уже к 2010 г. вернулось на первоначальные позиции, а в 2013 г. опустилось даже ниже уровня 1990 г. на 10 %.

Рис. 5. Численность студентов учебных заведений профессионального образования в Пермском крае, тыс. чел.

Снижение количества студентов, обучающихся по программам НПО, более чем в два раза связано с падением престижности специальностей такого профессионального уровня. При этом они остаются стабильно востребованными на рынке труда.

Можно также заявить о существенном падении спроса на специальности СПО в Пермском крае. В целом это соответствует динамике развития среднего профессионального образования в Российской Федерации.

Что касается высшего профессионального образования, то можно сделать вывод о том, что как в целом по Российской Федерации, так и по Пермскому краю количество студентов, обучающихся по специальностям ВПО, в период с 2009 г. по 2013 г. снизилось в результате политики государства, проводимой в отношении сокращения количества неэффективных вузов. Несмотря на это, высшее профессиональное образование по-прежнему остается достаточно востребованным у населения нашего региона.

Ситуация, сложившаяся в сфере профессионального образования, во многом зависит от динамики уровня рождаемости населения.

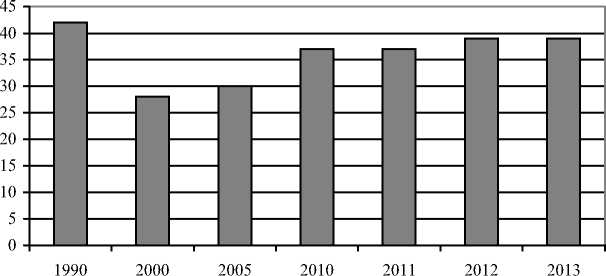

На рис. 6 представлены данные статистики по уровню рождаемости населения в Пермском крае [28].

Наибольший показатель рождаемости населения в Пермском крае за исследуемый период был отмечен в 1990 г. В тот год он составлял 42 тысячи человек. В последующие годы рождаемость населения падала, и в 2000 г. она достигла своего минимума в количестве 28 тысячи человек, что на 34% ниже уровня 1990 г. После чего уровень рождаемости в крае начал постепенно расти и к 2010–2011 гг. составил около 37 тыс. чел. Это ниже показателя 1990 г. на 5 тысяч человек, что составляет 12%, но уже выше минимального показателя, отмеченного в 2000 г. на 10 тысяч человек. В 2013 г. рождаемость населения в нашем регионе достигла 39 тысяч новорожденных.

Рис. 6. Уровень рождаемости населения в Пермском крае, тыс. чел.

□ Рождаемость населения, тыс. человек

Снижение уровня рождаемости было вызвано серьезными проблемами в экономике страны, которые напрямую отразились на уровне доходов россиян и на институте семьи. Тем не менее политика государства, направленная на поддержку молодых и многодетных семей, а также семей, в которых более одного ребенка, вселяет надежду на то, что рост рождаемости в Пермском крае продолжится. А это значит, что начиная с 2018–2020 гг. начнет увеличиваться количество выпускников общеобразовательных учреждений, которое приведет к росту контингента студентов профессио- нальных учебных заведений Пермского края.

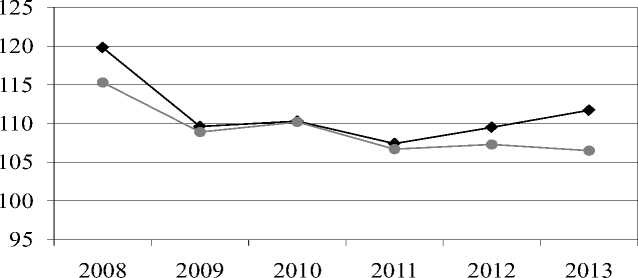

Анализ статистических данных относительно степени возможности населения оплачивать услуги системы профессионального образования показал, что среднедушевые денежные доходы населения как жителей Пермского края, так и страны в целом регулярно растут. Динамика индексов роста среднедушевых денежных доходов населения и потребительских цен в Пермском крае представлена на рис. 7 [28].

Индекс роста среднедушевых денежных доходов населения незначительно, но все-таки опережает индекс роста потребительских цен, что благоприятно отражается на покупательной способности населения Пермского края, а следовательно, и на уровне экономического развития региона.

Таким образом, у населения края нет причин для снижения расходов на собственное образование и перераспределения денежных средств, предназначенных для этого, в пользу других нужд.

—♦— Индекс роста среднедушевых денежных доходов

—•— Индекс роста потребительских цен

Рис. 7. Индексы роста среднедушевых денежных доходов населения и потребительских цен, %

Высокий образовательный уровень подразумевает соответствующее социальное положение в обществе. Поэтому вслед за экономическим ростом страны спрос на услуги профессионального образования будет продолжать расти. Это значит, что все большее количество людей будет стремиться получить не только начальное или среднее, но и высшее профессиональное образование. Практика показывает, что даже сегодня, находясь в не самых лучших с точки зрения социально-экономического развития условиях, население страны и в частности Пермского края готово платить за свое обучение. Основная причина в том, что работодатель делает свой выбор в пользу соискателя с высшим образованием. Следовательно, более высокий профессиональный уровень открывает больше возможностей для трудоустройства.

На основе проведенного исследования можно сделать ряд выводов. Несмотря на то что государство все дальше отодвигается от участия в процессе подготовки профессиональных кадров, оно по-прежнему серьезно контролирует эту деятельность с помощью соответствующих законодательных актов. При этом отсутствие законодательно закрепленных прав участников взаимодействия не мешает процессу движения потенциальных партнеров навстречу друг другу.

Потребность в сотрудничестве сегодня испытывают не только образовательные организации, заинтересованные в подготовке выпускников, обладающих необходимыми профессиональными навыками, но и работодатели, испытывающие дефицит квалифицированных кадров.

Крупные предприятия Пермского края обладают научно-техническим и финансовым потен- циалом, необходимым для участия в процессе подготовки профессиональных кадров. Научный потенциал образовательных организаций края также находится на высоком уровне. Но в процессе практической подготовки студентов системе профессионального образования сегодня невозможно обойтись без активной поддержки работодателей и государства.

По результатам исследования отмечено, что фактор государственного стимулирования взаимодействия партнеров в виде налоговых льгот в Пермском крае не используется. Однако налоговые льготы могли бы способствовать развитию взаимоотношений партнеров.

Анализ социально-экономической ситуации показал, что уровень демографии в Пермском крае имеет тенденцию к повышению. Это значит, что демографический спад преодолен и в ближайшие 5 лет численность студентов профессиональных образовательных организаций начнет увеличиваться. Что касается доходов населения в регионе, то они постоянно растут, незначительно опережая рост потребительских цен. Значит, у населения нет предпосылок для экономии средств на собственном образовании.

Список литературы Исследование факторов влияния на процесс взаимодействия образовательных организаций и работодателей

- Администрация города Перми. URL: http://www.gorodperm.ru/(дата обращения: 21.04.15).

- Анимица Е.Г. Регион в социально-экономическом пространстве России: анализ, динамика, механизм управления: монография/Е.Г. Анимица, П.И. Блусь, Е.Б. Дворядкина, Н.В. Новикова, В.А. Сухих. Пермь: Пермский государственный университет, 2008. 378 с.

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). URL: http://base.garant.ru/10164072/(дата обращения: 21.04.15).

- Доклад о состоянии делового климата в России в 2010-2013 годах. Российский союз промышленников и предпринимателей. URL: http://media.rspp.ru/document/1/0/5/052e120269d00a a294ee8c2aa1c311df.pdf (дата обращения: 09.01.15).

- Доклад Всемирного банка и НИУ ВШЭ «Дефицит навыков в России: вызовы для системы образования в условиях перехода к инновационной экономике». URL: http://www.hse.ru/data/2012/10/11/1246974900/2012 1009-Vasiliev.pdf. (дата обращения: 09.01.15).

- Конституция Российской Федерации. URL: http://www.constitution.ru/(дата обращения: 21.04.15).

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. URL: http://base.garant.ru/194365/(дата обращения: 09.10.15).

- Министерство информационного развития и связи Пермского края. URL: http://mirs.permkrai.ru/(дата обращения: 17.06.15).

- Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. URL: http://mk.permkrai.ru/(дата обращения: 11.06.15).

- Министерство образования и науки Пермского края. URL: http://minobr.permkrai.ru/(дата обращения: 17.06.15).

- Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. URL: http://agz.permkrai.ru/(дата обращения: 11.06.15).

- Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края. URL: http://mizo.permkrai.ru/(дата обращения: 11.06.15).

- Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. URL: http://mintorg.permkrai.ru/(дата обращения: 17.06.15).

- Министерство экономического развития Пермского края. URL: http://economy.permkrai.ru/(дата обращения: 17.06.15).

- Министерство социального развития Пермского края. URL: http://minsoc.permkrai.ru/(дата обращения: 17.06.15).

- Некоммерческое партнерство по защите прав потребителей «Пермская гильдия добросовестных предприятий». URL: http://www.gildia.perm.ru/(дата обращения: 01.07.15).

- О состоянии трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, востребованных специальностях, требуемых компетенциях и ожидаемых прогнозных кадровых потребностях. Петрозаводский государственный университет. 2012 г. URL: http://симт.рф/docs/AnalyticReport/AnalyticReport f ull.pdf (дата обращения: 09.01.15).

- Об образовании в Российской Федерации»: федеральный закон РФ «N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. URL: http://base.garant.ru/70291362/(дата обращения: 09.01.15).

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08). URL: http://base.consultant. ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW;n=177953 (дата обращения: 11.07.15).

- Пермская торгово-промышленная палата. URL: http://permtpp.ru/(дата обращения: 01.07.15).

- Пермский городской Центр занятости населения. URL: http://cznperm.ru/(дата обращения: 21.04.15).

- Портал Правительства Пермского края. URL: http://www.permkrai.ru/(дата обращения: 21.04.15).

- Пыткин А.Н. Механизм регионального стратегирования. Екатеринбург: Институт экономики Уральского отделения РАН, 2007. 291 с.

- Региональная стратегия устойчивого социально-экономического роста/под ред. А.И. Татаркина. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 639 с.

- Региональное объединение работодателей Пермского края «Сотрудничество». URL: http://www.sotrudn.ru/(дата обращения: 01.07.15).

- Российский союз промышленников и предпринимателей. URL: Шр://рспп.рф/(дата обращения: 09.01.15).

- Урал на рубеже веков: проблемы и прогнозы социально-экономического развития/под ред. А.И. Татаркина. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 1999. 567 с.

- Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/(дата обращения: 09.01.15).