Исследование финала среднего палеолита стоянки Дарвагчай-залив-1 в 2012 году

Автор: Рыбалко А.Г., Кандыба А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521838

IDR: 14521838

Текст статьи Исследование финала среднего палеолита стоянки Дарвагчай-залив-1 в 2012 году

Стоянка Дарвагчай-залив-1 была открыта в 2007 г. в ходе разведочных археологических изысканий Кавказского палеолитического отряда ИАЭТ СО РАН, во время обследования береговых обнажений и отмелей небольшого залива в районе селения (кутана) Кудагу на правом берегу Геджух-ского водохранилища (Дербентский район, Республика Дагестан) [Деревянко и др., 2007].

Памятник (координаты: 42°07’36.7” с.ш., 048°01’51.2” в.д.) расположен на крутом юго-западном склоне останца древнекаспийской террасы [Деревянко и др., 2009б]. Верхняя часть террасы имеет неровную распаханную поверхность, абсолютная высота колеблется в пределах 154-167 м. Высота склона в районе памятника от уреза водохранилища составляет 40 м. Склон местами задернован, покрыт луговой растительностью и редким кустарником. В нижней части склона, на высоте 11-14 м от уреза прослеживается прерывистая линия глыб монолитного ракушняка (бакинского возраста) переходящих в структурный уступ высотой до 4–5 м. Данные ракушняки являются своеобразным стратиграфическим репером, позволяющим коррелировать геологические разрезы в долине реки Дарвагчай.

В 2009 г. на памятнике были проведены полномасштабные рекогносцировочные исследования, результатом которых явилось обнаружение четырех разновозрастных культурно-хронологических комплексов палеолитических артефактов [Там же].

Каменные артефакты культурно-хронологического комплекса 1 были обнаружены на верхней, распаханной части террасы на территории, непосредственно примыкающей к памятнику. По своим технико-типологическим характеристикам полученные археологические материалы были отнесены к финалу среднепалеолитического времени [Деревянко и др., 2009а].

Основной задачей текущего полевого сезона явилось обнаружение артефактов культурно-хронологического комплекса 1 залегающих в стратифицированном состоянии. В результате разведочных работ в шурфе, заложенном на небольшой площадке, на границе пашни, были обнаружены артефакты подобного облика. Впоследствии на месте шурфа был разбит раскоп общей площадью 70 кв. м. В ходе полевых исследований была вскрыта толща плейстоценовых отложений на глубину до 0,5 м от дневной поверхности.

Ниже приводится сокращенное описание разреза (сверху вниз).

Слой 1. Серо-коричневый легкий суглинок рыхлый, пористый, с редкими карбонатными стяжениями (Ø до 1 см) равномерно разбросанными по всей толще горизонта. Кровля слоя до 0,04 м слабо гумусированная имеет серый оттенок. Граница с нижележащим слоем четкая, относительно ровная, субгоризонтальная (падение в ЮЗ направлении). И.м. (истинная мощность) 0,3–0,4 м.

Слой 2. Желто-серая (в сухом состоянии белесая) лессовидная супесь. Слой сильно минерализированный, верхняя граница четкая неровная, имеет наклон параллельно склону. И.м. 0,3–0,4 м.

Археологические материалы залегали в слое 1 (серо-коричневый суглинок). Слой занимает четкую стратиграфическую позицию, контакт с ниже лежащим горизонтом четкий, волнистый. Данный литологический горизонт ориентирован параллельно склону, генезис отложений делювиальноэоловый. Каменные изделия равномерно расположены по всей мощности слоя, по условиям залегания хронологическое расчленение артефактов не представляется возможным. Всю полученную коллекцию следует рассматривать как единую индустрию. Образование данного литологического горизонта рассматривается как довольно длительный постепенный процесс, который происходил параллельно с накоплением археологических материалов. Этот процесс завершился после образования современной поверхности террасы.

Результаты полевых исследований 2012 г. позволяют с высокой долей уверенности говорить о том, что артефакты залегают в непотревоженном состоянии. Все предметы имеют очень хорошую сохранность поверхности, полностью отсутствуют следы забитости и выкрашенности на краях артефактов. В данном слое подавляющее большинство каменных изделий залегало в субгоризонтальной плоскости, очень мало предметов, обнаружено в вертикальном или сильнонаклонном положении. В процессе раскопок в разных местах были обнаружены аплицирующиеся артефакты.

Полученная коллекция насчитывает 742 артефакта: в том числе нуклеусы – 82 экз., нуклевидные обломки – 15 экз., технические сколы – 2 экз., пластинчатые сколы – 7 экз., пластины – 11 экз., отщепы – 439 экз., чешуйки – 42 экз., обломки и осколки – 144 экз. Орудийный набор (44 экз.) состоит из анкошей (2), зубчатого орудия, ножей (3), скребел-ножей (4), остроконечников (2), скребел (5), скребков (4) и отщепов с ретушью (23).

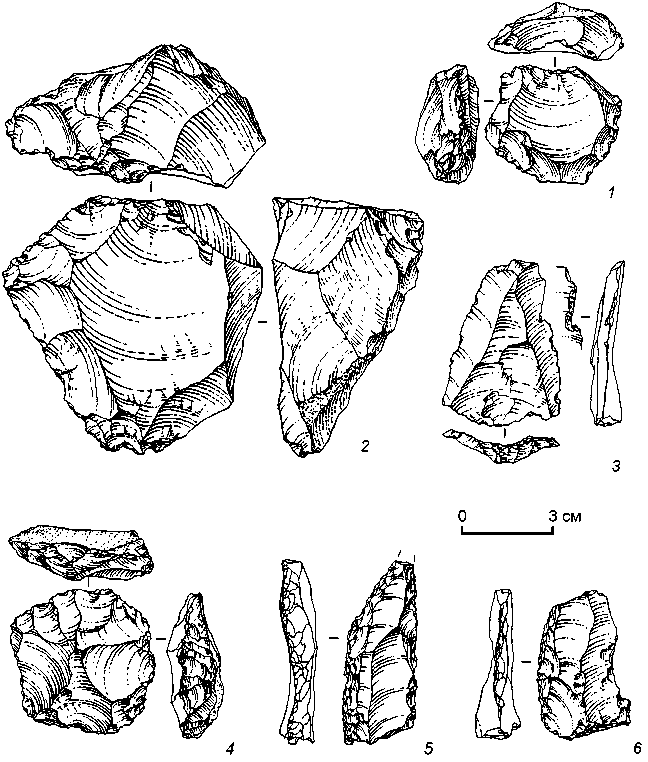

Обращает на себя внимание значительное количество нуклеусов (82 экз. – 11 % от общего числа предметов). В целом коллекция имеет ярко выраженный мустьерский облик. Первичное расщепление представлено леваллуаскими (см. рисунок , 1, 2, 4 ) и одноплощадочными монофронта-лыми ядрищами параллельного принципа расщепления. Выразительными

Каменные артефакты со стоянки Дарвагчай-залив-1.

1, 2, 4 – нуклеусы; 3, 5 – остроконечники; 6 – нож-скребло.

сериями представлены удлиненные сколы и пластины. Среди остаточных площадок преобладают фасетированные и гладкие. Орудийный набор представлен в виде разнообразных скребел (см. рисунок , 6), остроконечников (см. рисунок , 3, 5 ) и сколов с ретушью.

Полученная коллекция артефактов позволяет сделать несколько выводов. В качестве сырья для изготовления артефактов использовались окремненные песчаники и известняки в виде окатанных желваков, галек и их обломков. Поверхность изделий, без изменений или слабо выветренная, покрыта розовато-красноватой или бежевой патиной, а в некоторых случа- ях толстой (до 1 мм) карбонатной коркой. Преобладают изделия средних размеров, артефакты выполнены из однообразного сырья, имеют одинаковую степень сохранности поверхности и изготовлены в единой технической традиции. По своим технико-типологическим характеристикам материалы культурно-хронологического комплекса 1 соответствуют финалу среднепалеолитического времени. Об этом свидетельствует комплекс данных включающих типологический состав нуклеусов и орудий, характер первичного расщепления, а также применяемая техника скола. По совокупности признаков, в первую очередь, по наличию хорошо развитой леваллуазской техники (а в орудийном наборе - таких своеобразных изделий, как скребла-ножи на пластинчатых заготовках) и отсутствию бифа-сиальных изделий, данный комплекс наиболее близок инвентарю нижних археологических горизонтов стоянки Тинит-1 (Южный Дагестан), которые по данным абсолютного датирования имеют возраст (открытая дата) более 43 700 л.н. [Анойкин и др., 2011].

Учитывая, что в каменной индустрии комплекса 1 памятника Дарваг-чай-залив-1 полностью отсутствуют позднепалеолитические типы орудий и нуклеусов, можно предположить о немного более древнем возрасте комплекса в пределах хронологического интервала 50–60 тыс. л.н.

Особенности распределения каменного материала в геологическом горизонте, его качественная и количественные составляющие позволяют определить культурно-хронологический комплекс 1 памятника Дарвагчай-залив-1 как многократно посещаемую кратковременную мастерскую-поселение.