Исследование генетических ресурсов Larix sukaczewii на западном пределе ее естественного ареала

Автор: Лаур Наталья Владимировна, Царв Анатолий Петрович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (125), 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены общая характеристика, проблемы систематики и ареал лиственницы Сукачева в пределах Карелии. Приведены данные по выделению ее ценных участков на территории республики и показатели роста природных популяций в Пудожском районе. Показаны результаты селекционной инвентаризации лиственницы, проведенной разными организациями в ее искусственных насаждениях. Сохранение и использование выделенных генетических ресурсов данной породы позволят создавать высокоценные плантационные насаждения.

Лиственница сукачева, селекция, плюсовые деревья, плюсовые насаждения, генетические резерваты

Короткий адрес: https://sciup.org/14750161

IDR: 14750161 | УДК: 630*165+630*2

Текст научной статьи Исследование генетических ресурсов Larix sukaczewii на западном пределе ее естественного ареала

Род Лиственница является самым распространенным в России и в мире. Его представители могут переносить чрезвычайно низкие температуры и поэтому являются перспективными для культивирования в северных холодных областях. Высококачественная древесина лиственницы отличается прочностью и устойчивостью к гниению и находит самое разнообразное применение.

Род Larix , как и другие роды семейства Pina-ceae , является гомоплоидом. Число хромосом в его диплоидном наборе 2 n = 24. У некоторых видов обнаружены единичные миксоплоидные, триплоидные и тетраплоидные сеянцы, а в редких случаях и взрослые растения. У трех видов лиственницы (сибирская, Сукачева и Гмелина) дополнительно к основному набору найдены B-хромосомы – 2 n = 24 + 1B [10].

Внутриродовая систематика лиственницы постоянно корректируется [1], [6], [14]. В отношении выделения лиственницы Сукачева ( Larix sukaczewii Dylis) в видовой таксон среди ботаников до настоящего времени идет дискуссия. В. П. Путенихин и О. Мартинссон [18] приводят историю названия лиственницы Сукачева. Первоначально лиственница Сукачева именовалась Larix archangelica Laws (1836), позже Larix ros-sica Sabine, а в 1845 году Ф. И. Рупрехт назвал лиственницу, произрастающую в северной части Олонецкой губернии (Архангельской губернии), Ledebourii в честь К. Ф. Ледебура. Затем Э. Л. Регель классифицировал эту лиственницу как Larix europae var . Rossica (1871 год). В. Сза-фер также считал правильным отделение лиственницы, произрастающей на Европейском Севере России, от Larix sibirica (1913 год). Затем

появились исследования В. Н. Сукачева (1924, 1938 годов) и Н. В. Дылиса [5].

Часть ботаников, отмечая, что сам В. Н. Сукачев рассматривал эту лиственницу как русский экотип лиственницы сибирской ( L. sibirica Ledeb. oec. rossica ), считают, что именно такое название необходимо оставить за этим таксоном [2]. Некоторые же авторы именуют ее лиственницей архангельской ( L. archangelica ) [3], [11].

По данным А. В. Кравченко [7], в Карелии к востоку от оз. Водлозеро, на о. Кондостров в Белом море и даже на западном берегу Онежского озера встречается именно лиственница сибирская. Другие исследователи лиственницы в Карелии нередко именуют одни и те же объекты то лиственницей сибирской, то лиственницей Сукачева, а иногда и архангельской, что говорит о неустоявшейся терминологии данного вида.

Тем не менее название, предложенное Н. В. Дылисом, поддерживается и широко используется в публикациях ряда крупных отечественных специалистов по лиственнице (Р. И. Де-рюжкина, А. И. Ирошникова, В. П. Путенихина и др.). У названных исследователей также имеются определенные доказательства выделения этого вида в отдельный таксон. Наименование лиственницы Сукачева использовано также в ряде зарубежных изданий [16], [17], [18]. Не вмешиваясь в дебаты специалистов, мы примем определение этого вида Н. В. Дылиса.

Лиственница Сукачева является наиболее продуктивным среди перечисленных видов. Она распространена в европейской части России, на Урале и на юго-западе Западной Сибири. В Карелии, по данным Федерального агентства лесного хозяйства России на 1 января 2011 года, площади, покрытые лиственницей, составляют

0,8 тыс. га. Лесов же с той или иной долей участия лиственницы Сукачева значительно больше. По разным данным, их площадь колеблется от 17 до 23 тыс. га [18].

Исследованию лиственницы посвящено множество работ отечественных и зарубежных ученых, имеются примеры весьма удачных опытов по ее разведению, в частности на Северо-Западе России [1], [5], [6], [8], [11], [14], [19]. Однако в Карелии, несмотря на высокую ценность этой породы, ее разведение сталкивается с рядом проблем. В частности, при наибольшем среди других древесных растений ареале этой породы в России совершенно недостаточное внимание уделяется систематическому изучению, мероприятиям по выделению и сохранению ценных генетических ресурсов и широкомасштабному разведению этой породы.

Цель настоящей работы – обобщение имеющегося материала по выделению ценных участков и деревьев лиственницы на территории Карелии, анализ показателей роста ее природных популяций и рассмотрение возможности сохранения и использования выделенных генетических ресурсов данной породы для создания высокоценных плантационных насаждений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В работе использованы как результаты собственных исследований и наблюдений авторов, так и литературный материал по освещаемой проблеме. Анализ роста природных популяций проведен в Пудожском районе Карелии, где были осуществлены экспедиционные наблюдения и заложены 5 пробных площадей (размером от 0,2 до 0,5 га) в разных кварталах бывшего Колодозерс-кого лесничества. На данных пробных площадях был осуществлен сплошной перечет деревьев с выделением экземпляров с деловыми стволами (ровная часть составляла более 6 м). При вычислении объемов стволов и запасов использовалась Лесная вспомогательная книжка [13].

Отбор плюсовых насаждений и деревьев в Карелии в разные годы проводился рядом организаций. В этих работах принимала участие соавтор настоящей публикации Н. В. Лаур. В настоящее время, по данным Министерства по природопользованию и экологии РК, существуют 4 плюсовых насаждения и 27 плюсовых деревьев лиственницы. Данные о размерах последних приведены ниже.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Западная граница естественного ареала в виде отдельных небольших насаждений с участием лиственницы Сукачева доходит до Онежского озера [18]. В основном это Пудожский район, где ранее были проведены исследования [20].

В «Список ООПТ (особо охраняемых природных территорий) регионального значения Рес- публики Карелия (по состоянию на 01.01.2011 г.)» [4] в качестве ботанических памятников природы включены 6 участков лиственницы общей площадью 97,7 га. Из них 2 участка лиственницы сибирской искусственного происхождения (№ 72 площадью 49 га и № 73 площадью 3,7 га) находятся в Лахденпохском районе. Четыре участка лиственницы Сукачева естественного происхождения (№ 76 площадью 6 га, № 77 площадью 4 га, № 78 площадью 5 га, № 79 площадью 30 га) выделены в Пудожском районе.

В Лесохозяйственном регламенте для Пудожского центрального лесничества, разработанном Российским проектно-изыскательским институтом по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов ОАО «РОСГИПРОЛЕС» в 2008 году [9], отмечены те же 4 участка лиственницы (№ 76, 77, 78 и 79) на общей площади 46 га (на 1 га больше). Кроме того, здесь указаны и 2 генетических резервата с ее участием на площади 1232 га, которые подлежат охране. Более детальные сведения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Перечень особо охраняемых природных территорий Пудожского центрального лесничества

|

Наименование ООПТ |

Участковое лесничество, номера кварталов |

Площадь, га |

Цель создания |

|

Участок лиственницы Сукачева естественного происхождения № 76* |

Кривецкое (Колодозерское) лесничество, кв. 61 |

6 |

Охрана особо ценных лесных участков |

|

Участок лиственницы Сукачева № 77* |

Кривецкое (Колодозерское) лесничество, кв. 62 |

4 |

Охрана особо ценных лесных участков |

|

Участок лиственницы Сукачева № 79* |

Кривецкое (Колодозерское) лесничество, кв. 106 |

30 |

Охрана особо ценных лесных участков |

|

Участок лиственницы Сукачева естественного происхождения № 78* |

Кривецкое (Колодозерское) лесничество, кв. 72 |

6 |

Охрана особо ценных лесных участков |

|

Лесной генетический резерват № 22** |

Кривецкое (Колодозерское) лесничество, кв. 42 |

200 |

Сохранение сосны обыкновенной, лиственницы Сукачева |

|

Лесной генетический резерват № 21** |

Кривецкое (Колодозерское) лесничество, кв. 106, 121, 122 |

1032 |

Сохранение сосны обыкновенной, лиственницы Сукачева |

* Ботанический памятник природы регионального значения (Постановление СМ КАССР № 276 от 20.07.1984 и Постановление Правительства РК от 19.03.04 № 27 (для № 79)).

** Особо ценный лесной участок, предложение 2002 года.

К сожалению, пока неизвестно, проведено ли это выделение в натуре, каким образом оформ- лено, осуществляются ли регулярный или периодический мониторинг и охрана выделенных объектов. Возможно, вследствие резкого сокращения штата лесной охраны в соответствии с новым Лесным кодексом 2007 года эти участки окажутся вне всякого присмотра и охраны.

Для получения данных о росте и состоянии насаждений с участием лиственницы на территории бывшего Пудожского лесхоза дипломником кафедры лесного хозяйства Петрозаводского государственного университета Н. А. Тюриным было заложено 5 пробных площадей (табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, доля лиственницы в исследованных насаждениях колебалась, по данным лесоустройства, от 10 до 30 %. По фактическому соотношению площадей сечений стволов живых деревьев на высоте 1,3 м участие лиственницы в насаждениях на пробных площадях колебалось от 17 до 42 %. Доля деловых стволов лиственницы на пробных площадях составляла 95–100 %.

В табл. 3 приведены средние показатели высот и диаметров на высоте 1,3 м. Таблицы объемов для лиственницы в Карелии отсутствуют, поэтому объемы стволов определены расчетным способом. При этом использовались видовые числа М. Е. Ткаченко для среднего коэффициента формы (0,67). В среднем для данных высот и среднего коэффициента формы видовые числа равны около 0,46 [13]. Запас рассчитывался с учетом фактического числа деревьев на пробной площади.

Возраст насаждений лиственницы колебался от 120 до 200 лет. Средняя высота варьировала от 25 до 28 м, средний диаметр – от 32 см для самого молодого насаждения (120–140 лет) до 44 cм у самого старого (200 лет).

В этом возрасте и при такой невысокой доле деревьев лиственницы в насаждении их размеры оказались мало связанными с типом леса. Однако интересно, что при небольшом количестве деревьев лиственницы, как показали данные на пробных площадях, они вносят наиболее существенный вклад (от 47 до 208 м3/га) в запас насаждений. По данным лесоустройства, запасы насаждений, где были заложены пробные площади, колебались от 230 до 290 м3/га, то есть небольшое число деревьев лиственницы представляло 20–70 % общего запаса насаждения. И даже если запас насаждений был занижен в результате глазомерной таксации при лесоустройстве, запас деревьев лиственницы составлял значительную часть общего запаса насаждений.

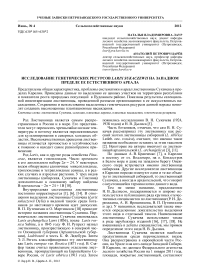

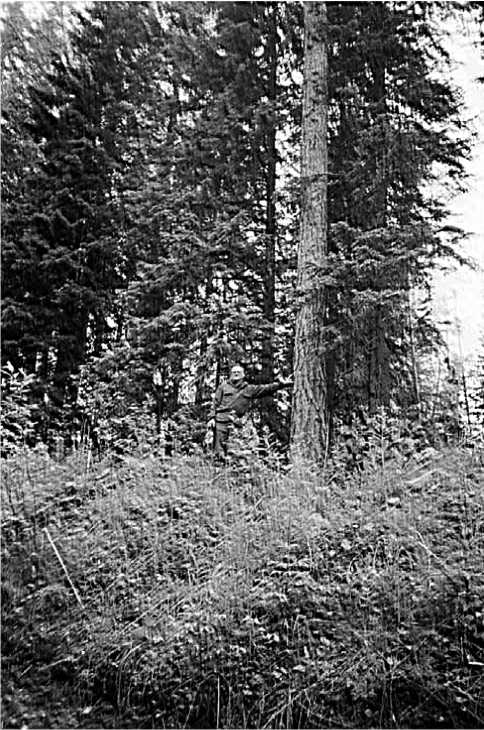

На анализируемых пробных площадях представлены не самые крупные деревья Пудожского центрального лесничества. В других насаждениях лесничества встречаются деревья, диаметр которых составляет 70 см и более (рис 1, 2).

В исследуемом регионе встречается естественное возобновление лиственницы Сукачева. Авторы наблюдали это в Колодозерском лесничестве на освещенных участках вдоль дорог. Высоты молодых растений достигали 3 м.

Сам факт нахождения в той или иной степени сомкнутости насаждений на границе ареала этой породы, ее хорошее состояние, значительный рост и наличие естественного возобновления говорит о перспективности ее культивирования в Карелии. Это отмечали В. И. Шубин [15], А. С. Лантратова [8] и другие исследователи.

Таблица 2

Характеристика пробных площадей, заложенных в насаждениях Колодозерского лесничества бывшего Пудожского лесхоза (с участием лиственницы)

|

№ пробной площади |

Тип леса* |

Площадь, га / квартал-выдел |

Состав |

Число деревьев лиственницы, экз. |

Из них доля с деловыми стволами, % |

|

|

По данным лесоустройства |

По соотношению площадей сечений деревьев на пробной площади |

|||||

|

1 |

Кисл. |

0,2 / 88–25 |

3Л2С2Е1Б |

42Л24Е19С15Б |

22 |

95 |

|

2 |

Черн. |

0,5 / 106–8 |

5Е1С2Б1Л |

37Е24Л21С18Б |

26 |

96 |

|

3 |

Кисл. |

0,2 / 107–4 |

7Б2Л1С + Е |

64Б17Л10С9Е |

10 |

100 |

|

4 |

Черн. |

0,25 / 107–12 |

4С3Е1Л2Б |

38С32Л19Е11Б |

26 |

100 |

|

5 |

Брусн. |

0,5 / 72–25 |

4С2Л4Б |

50С23Б22Л5Е |

27 |

96 |

Кисл. – кисличник; черн. – черничник; брусн. – брусничник.

Показатели роста лиственницы на пробных площадях Пудожского центрального лесничества

Таблица 3

|

№ пробной площади |

Возраст, лет |

Ср. высота, м |

Ср. диаметр, см |

Ср. объем ствола, м3 |

Запас лиственницы на пробной площади, м3 |

Запас лиственницы, м3/га |

|

1 |

180 |

27 |

44 |

1,89 |

41,58 |

208 |

|

2 |

180 |

27 |

44 |

1,89 |

49,14 |

98 |

|

3 |

120–140 |

25 |

32 |

0,93 |

9,3 |

47 |

|

4 |

180 |

27 |

44 |

1,89 |

49,14 |

197 |

|

5 |

200 |

28 |

44 |

1,96 |

52,92 |

106 |

Рис. 1. Одно из крупных деревьев лиственницы бывшего Колодозерского лесничества Пудожского лесхоза Карелии (диаметр – до 70 см, высота – 29,5 м, объем ствола – 5,22 м3). Фото Н. В. Лаур

Рис. 2. Форма ствола и характер коры кандидата в плюсовые деревья Пудожского центрального лесничества. Фото Н. В. Лаур

Для широкомасштабного разведения лесных пород необходимо использовать семена от лучших отобранных и испытанных плюсовых деревьев.

В настоящее время в Карелии числятся 4 плюсовых насаждения лиственницы, отобранные в искусственных насаждениях сотрудниками отдела селекции Карельского проектного селекционно-семеноводческого центра на площади 2,95 га (табл. 4). Как видно из данных табл. 4, запасы плюсовых насаждения лиственницы в лесных культурах в черничном типе леса к 90летнему возрасту могут достигать 400–470 м3/га. Санитарное состояние всех плюсовых насаждений на год отбора (2001, 2007) было хорошим, протяженность живой кроны деревьев составляла в среднем 10–12 м, протяженность бессучко-вой зоны – 10 м. Кроме того, в Карелии в разные годы сотрудниками разных организаций отобраны десятки плюсовых деревьев (табл. 5).

Согласно данным табл. 5, среди отобранных деревьев попадались гиганты, объем стволов которых превышал 4 м3 и достигал даже 5,77 м3. Однако возраст этих деревьев составлял 130– 165 лет. В основном же при отборах обращалось внимание на то, чтобы возраст плюсовых деревьев позволял производить их полноценную репродукцию и не превышал пятый класс. К настоящему времени часть отобранных ранее деревьев по разным причинам списана. В реестре же плюсовых деревьев Карелии, который вел отдел селекции Карельского проектного селекционносеменоводческого центра, сохранились 27 плюсовых деревьев лиственницы в разных районах республики. Этого, конечно, недостаточно для такой лесной республики, как Карелия. Отборы как плюсовых насаждений, так и плюсовых деревьев необходимо продолжить. Кроме того, необходимо переходить к следующим этапам селекции: закладке клоновых архивов, прививочных плантаций, испытательных культур и др.

Учитывая, что лиственница Сукачева в Карелии находится на пределе своего естественного ареала, являющегося чрезвычайно «продырявленным», необходимо создать здесь генетический резерват в насаждениях с участием этого вида, а также обеспечить его мониторинг и сохранность, равно как и для выделенных плюсовых насаждений и плюсовых деревьев.

Таблица 4

Характеристика плюсовых насаждений лиственницы, отобранных в Карелии

|

Лесхоз и год отбора |

Площадь, га / состав |

Тип леса |

Полнота / возраст лиственниц |

Средняя высота, м / средний диаметр, см |

Запас лиственниц, м3/га |

|

Суоярвский, 2001 |

1,8 / 7Лц1С2Е |

Травянозлаковый |

0,7 / 85 |

25 / 28 |

240 |

|

Лахденпохский, 2007 |

0,7 / 10 Лц |

Черничный |

0,9 / 90 |

25 / 38 |

420 |

|

Лахденпохский, 2007 |

0,2 / 10 Лц |

Черничный |

1,0 / 90 |

19 / 36 |

400 |

|

Лахденпохский, 2007 |

0,15 / 10 Лц |

Черничный |

1,0 / 90 |

21 / 44 |

470 |

Таблица 5

Показатели размеров некоторых плюсовых деревьев лиственницы, отобранных в Карелии

|

Лесхозы, в которых произведен отбор |

Годы отбора |

Число деревьев |

Возраст, лет |

Высота, м |

Диаметр, см |

Объемы стволов, м3 |

|

Кондопожский |

1973* |

8 |

80 |

24–26 |

28–32 |

0,42–0,96 |

|

Кондопожский |

1974** |

2 |

150 |

34,5 |

58–59 |

4,02–4,29 |

|

Кондопожский |

1998*** |

10 |

133–165 |

31–40 |

45–64 |

2,27– 5,77 |

|

Валаамский |

1973** |

2 |

80 |

28–33 |

56–63 |

3,66–4,54 |

|

Сортавальский |

1976* |

2 |

90 |

30–32 |

34–36 |

1,00 |

|

Сортавальский |

1980**** |

6 |

60 |

25,5–29 |

24–32,5 |

0,54–1,03 |

|

Суоярвский |

2001*** |

2 |

85 |

34,5 |

47–52 |

2,66–3,19 |

|

Пудожский |

2002*** |

5 |

90–120 |

25–30 |

26–40 |

0,62–1,58 |

Примечание. Организации, сотрудники которых проводили отбор плюсовых деревьев:

* Петрозаводская производственная лесосеменная станция;

** Институт «Союзгипролесхоз»;

*** Отдел селекции Карельского проектного селекционно-семеноводческого центра;

**** Олонецкая производственная лесосеменная станция.

Список литературы Исследование генетических ресурсов Larix sukaczewii на западном пределе ее естественного ареала

- Абаимов А. П., Гуков Г. В., Милютин Л. И. Систематика лиственниц Азиатской России//Биоразнообразие лиственниц Азиатской России. Новосибирск: Гео, 2010. С. 7-20.

- Бобров Е. Г. Лесообразующие хвойные СССР. Л.: Наука, 1978. 188 с.

- Булыгин Н. Е., Ярмишко В. Т. Дендрология. СПб.: Наука, 2000. 528 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2010 году. Петрозаводск: Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, 2011. 292 с.

- Дылис Н. В. Сибирская лиственница. Материалы к систематике, географии и истории. М.: МОИП, 1947. 137 с.

- Ирошников А. И. Лиственницы России. Биоразнообразие и селекция. Ч. I. Состояние и перспективы. М.: ВНИИЛМ, 2004. 182 с.

- Кравченко А. В. Лиственница сибирская//Красная книга Карелии. Петрозаводск: Карелия, 1995. С. 22-23.

- Лантратова А. С. Лиственницы Карелии и отбор форм, ценных для их селекции//Лесная генетика, селекция и семеноводство. Петрозаводск: Карелия, 1970. С. 210-217.

- Лесохозяйственный регламент Пудожского центрального лесничества на 2008-2017 гг. М.: Российский проектно-изыскательский институт по проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов ОАО «РОСГИПРОЛЕС», 2008. 143 с.

- Муратова Е. Н., Седельникова Т. С., Пименов А. В., Карпюк Т. В., Квитко О. В., Сизых О. А. Кариологический полиморфизм лиственниц//Биоразнообразие лиственниц Азиатской России. Новосибирск: Гео, 2010. С. 34-49.

- Наквасина Е. Н., Барабин А. И., Тихонов П. Р., Елисеев А. А. Лиственница на Архангельском Севере: биология, изменчивость, сохранение. Архангельск: Арханг. гос. техн. ун-т, 2008. 216 с.

- Сукачев В. Н., Богданов П. Л., Соколов С. Я., Шенников А. П. Дендрология с основами лесной геоботаники. Л.: Гослестехиздат, 1938. 576 с.

- Тюрин А. В., Воропанов П. В., Науменко И. М. Лесная вспомогательная книжка (по таксации леса). 2-е изд. М.; Л.: Гослесбумиздат, 1956. 532 с.

- Усольцев В. А. Фитомасса лесов Северной Евразии: база данных и география. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 708 с.

- Шубин В. И., Гавриленко Г. Рекомендации по разведению лиственницы в Карельской АССР. Петрозаводск: Карельский ЦНТИ, 1969. 15 с.

- Abaimov A. P., Lesinski J. A., Martinsson O., Milyutin L. I. Variability and ecology of Siberian larch species: Reports. № 43. Umea: Swedish University of Agricultural Sciences/Department of Silviculture, 1998. 123 p.

- Larch genetics and breeding. Research findings and ecological-silvicultural demands. IUFRO working party S2.02-07. July 31 -August 4, 1995. Remingstorp and Siljansfors: Reports. № 39. Umea: Swedish University of Agricultural Sciences/Department of Silviculture, 1995. 211 p.

- Putenikhin V., Martinsson O. Present distribution of Larix sukaczewii Dyl. in Russia: Reports. № 38. Umea: Swedish University of Agricultural Sciences/Department of Silviculture, 1995. 78 p.

- Redko G., Mälkönen E. The Lintula Larch Forest//Scandinavian Journal of Forest Research. 2005. Vol. 20. № 3. P. 252-282.

- Tsarev A. P., Laur N. V. Natural valuable gene pool of basic forest species in Republics of Karelia//Transformation to Continuous Cover Forestry in Changing Environment. Bangor (UK): University of Wales, 2004. P. 76.