Исследование группы памятников на реке Кие в 2010 году

Автор: Медведев В.Е., Краминцев В.А., Малявин А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521602

IDR: 14521602

Текст статьи Исследование группы памятников на реке Кие в 2010 году

Во второй половине 60-х гг. прошлого века сначала из газетных, а затем научных изданий стало известно о древних наскальных рисунках на р. Кие в местности «Чёртово Плёсо» [Яхонтов, 1966; Окладников, 1968]. В результате изучения установлено, что часть изображений уничтожена в наше время, из сохранившихся тринадцати рисунков большинство представлено масками-личинами, есть также фигуры птиц, животных (лося). Все они выполнены выбивкой, лишь одно изображение лодки с семью штрихами – «гребцами» – красной краской. Открытие Киинской группы наскальных рисунков А.П. Окладников назвал одним из важных событий в изучении древнего искусства Приамурья, датировав её, в целом, эпохой неолита [1971, с. 14, 60–62, 132].

Киинские писаницы (петроглифы) сюжетно-стилистически полностью соответствуют хорошо известным аналогичным памятникам амуро-уссурийского ареала, изученным ранее в районе сел Сакачи-Алян и Шереметьево. Рассматриваемый памятник, в отличие от названных выше, расположен в стороне от долин Амура и Уссури, что дает основание предполагать о более широком занимаемом писаницами географическом пространстве. Правда подтвердить данный тезис пока трудно: за истекшие десятилетия после выявления петроглифов на р. Кие новых наскальных рисунков в регионе не зафиксировано.

В ходе предварительного обследования 40-летней давности местности в окрестностях Киинских петроглифов были отмечены отдельные западины – следы бывших жилищ неопределенной хронологической принадлежности. Неподалеку от рисунков на скалах в дорожных промоинах также были обнаружены довольно архаичные каменные изделия, изготовленные преимущественно из галек, относящиеся, скорее всего, к осиповской культуре начального неолита.

В полевом сезоне 2010 г. перед Амуро-Уссурийском отрядом Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭТ СО РАН стояла задача обследовать Киинские петроглифы на предмет степени их сохранности; выявить в прилегающей к ним местности жилищные комплексы с определением их территориально-хронологических границ и возможной увязкой с соседними наскальными рисунками.

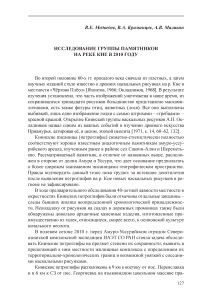

Киинские петроглифы расположены в 9 км к востоку от пос. Переяславка и в 6 км к СЗ от пос. Георгиевка на языковидном цокольном массиве пра- вого берега р. Кия (Хабаровский край, р-н им. Лазо) (см. рисунок). Топографическая ситуация обусловлена существованием в данном месте длинного и сравнительно узкого отрога, примыкающего с ЮЗ к пологой куполообразной сопке. Юго-восточный край отрога с древности подвержен речной эрозии, образовавшей ровную линию выходов скального цоколя протяженностью 180 м. Верхняя по течению реки часть скал имеет отвесные плоскости с названными выше петроглифами, которые, к слову, в последние 30 – 40 лет не подвергались разрушению. Подошва обнажения перекрыта валунно-глыбовым материалом шириной 12 – 20 м. Северо-западный край отрога представляет собой крутосклонную бровку широкого заболоченного распадка – очевидно, палео-протоки или палео-залива – со следами эрозионных нарушений. Ширина отрога по линии СЗ – ЮВ составляет около 100 – 120 м, поверхность наклонная с понижением к ЮЗ (к долине поймы) от 18 до 3 – 4 м. Верхняя кромка скальных обнажений маркируется отметками 9 – 12 м.

Рыхлые отложения памятника, хорошо наблюдаемые в полотне грунтовой дороги связаны, в первую очередь, с элювиальной переработкой кровли подстилающих скальных пород, осложнены склоновыми процессами, приводящими к формированию шлейфа выравнивания, и представлены главным образом суглинками охристых оттенков с редкими включениями обломочного материала. В центральной части гребня наблюдаются следы старых распашек, с которыми связаны легкие гумусированные супеси серого цвета. Поверхность гребня покрыта редколесьем и густым кустарником, на перифериях, не затронутых старыми пашнями – монгольским дубом с подлеском из леспедецы.

На памятнике выявлены три группы жилищных ям-западин различных по размерам и конфигурации.

Группа 1 приурочена к восточной части памятника. В ней отмечены 4 чашевидных западины, компактно расположенных у края береговой террасы непосредственно над наскальными рисунками в верхней по течению части цокольных выходов, на высоте от 13 до 15 м над урезом воды. Западины округлые, 5 – 6 м в диаметре, при глубине 30 – 40 см. Особняком стоит западина №4, «врезанная» тыловой частью в склон и имеющая глубину 15 – 20 см.

Группа 2 расположена в 125 м к ЮЗ от первой группы, над нижней по течению оконечностью скальных обнажений на высоте 11 м над урезом воды. Включает в себя две округлые чашевидные западины с сильно оплывшими контурами. Диаметры 6 и 8 м, при глубине 40 – 50 и 30 – 40 см соответственно.

Группа 3 – наиболее многочисленная (22 объекта), занимает западносеверо-западную часть памятника, протянувшись клинообразной полосой вдоль края террасы палео-протоки (палео-залива), на высоте 11 – 15 м над урезом р. Кия и на высоте 3 – 7м над заболоченным ложем низины. Западины удалены от первых двух групп аналогичных жилищных сле-

Ситуационный план памятников на р. Кие.

дов на 65 м. Планиграфия выявляет два различных типа западин, дислоцирующихся без видимого взаимного соответствия и, очевидно, взаимо-наложенных.

-

1. Крупные подквадратные углубления с отчетливым трапециевидным профилем (7 шт.) и общей ориентацией по линии СЗ - ЮВ (в сторону бровки террасы). Три из них, несколько меньших размеров (6 - 7 м в поперечнике, глубиной 40 – 80 см), приурочены к северо-восточной оконечности группы западин; четыре остальные, крупнее (9 - 11 м в поперечнике, глубиной 50 - 90 см), выстроены в разреженный ряд параллельно бровке террасы. У данных объектов прослеживается очень низкий (не боле 15 – 20 см) вал круговой обсыпки.

-

2. Округлые чашевидные западины размерами 5 – 6 м в диаметре при средних глубинах 25 – 30 см, имеющие сильно оплывший, часто трудно узнаваемый контур. Расположены без видимого порядка между квадратными котлованами, большей частью тяготея к маленькому эрозионному выступу-мыску.

Таким образом, в общей сложности выявлено 28 жилищных западин. Планиграфическая ситуация свидетельствует, очевидно, не менее чем о двух хронологических этапах заселения памятника. Округлые западины предварительно можно связать с эпохой неолита, что подтверждается наблюдениями над планиграфией на ряде других древних поселений Приамурья. Что касается квадратных западин, то они относятся, скорее всего, ко времени не древнее палеометалла – раннего средневековья и, возможно, даже нашего военного времени (середина ХХ в.).

Можно также предположить, что вся центральная часть памятника была подвергнута разравниванию в результате распашки, и наблюдаемые ныне три группы западин представляют собой лишь уцелевшие периферии одного крупного поселения, занимавшего большую часть поверхности языковидного гребня. Логично было бы в этом случае связать один из ключевых памятников амурской петроглифики на р. Кие с масштабным поселением, существовавшим здесь же.

В шести заложенных шурфах (общая площадь около 10 м2) на территории разновременного и разнокультурного поселения материал практически отсутствовал. Найдены лишь обломок каменного рубящего орудия и фрагмент керамики раннего железного века (шурф 2). Среди подъемного материала - черепки малышевской неолитической культуры. Эти данные подтверждают неолитическую принадлежность почти всех рисунков. За исключением одного, выполненного краской, видимо, в эпоху раннего металла.

Геоморфологическая картина (рельеф, топография, сравнительно хорошая сохранность рыхлых толщ, высоты над уровнем реки) позволяют надеяться на обнаружение на поселении или рядом с ним древнего горизонта, осиповского или более раннего, предпосылкой которого можно считать отмеченные прежде каменные артефакты.

Если не иметь в виду пахоту, затронувшую кровлю отложений и, возможно, уничтожившую внешний рельеф части поселения, то разрушения культурного слоя носят локальный характер и связаны, в первую очередь, с полотном грунтовой дороги, размываемым во время влажных сезонов. Следует также упомянуть, что на памятнике зарегистрированы следы старых неидентифицированных шурфов размерами 1 x 1 и 1 x 2 м.