Исследование характеристик излучения антенны на основе подмагниченного гиромагнитного резонатора при различных типах излучателей в виде объемных резонаторов разных конструкций

Автор: Ложкин Л.Д., Солдатов А.А., Вороной А.А., Ситников С.Ю.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 2 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

В предлагаемой работе рассматриваются антенны на основе подмагниченного гиромагнитного резонатора с различными типами объемных резонаторов. Подмагниченный гиромагнитный резонатор возбуждается через фидерную линию СВЧ-полем, он в свою очередь возбуждает объемный резонатор ОР или рупорную антенну, которые излучают в пространство электромагнитное поле вращающейся поляризации. Такие излучатели обладают рядом уникальных свойств, которые обеспечиваются подмагниченным гиромагнитным резонатором: излучение поля круговой поляризации; электрическая коммутация направления вращения, высокая частотная избирательность и магнитная перестройка центральной частоты излучения. Изменение направления вращения векторов поля происходит за счет переключения тока в электромагните. Смещение центральной частоты излучения можно произвести путем изменения тока в подмагничивающей катушке с проводом. В осевом направлении коэффициент эллиптичности поля излучения близок к единице. В работе экспериментально исследуются пять типов объемных резонаторов и рупорный излучатель. Проводится сравнение характеристик излучения исследуемых резонаторов.

Гиромагнитный резонатор, открытый объемный резонатор, конический рупор, поляризационная характеристика, коэффициент эллиптичности, кольцо магнитного тока

Короткий адрес: https://sciup.org/140256087

IDR: 140256087 | УДК: 621.396.677.73 | DOI: 10.18469/1810-3189.2019.22.2.19-24

Текст научной статьи Исследование характеристик излучения антенны на основе подмагниченного гиромагнитного резонатора при различных типах излучателей в виде объемных резонаторов разных конструкций

Для создания отдельных излучателей или решеток с различными характеристиками, требуется менять конструкцию излучателя. Для различных задач требуются, например, больший коэффициент усиления, больший коэффициент эллиптичности или меньшие размеры ОР для создания антенных решеток, например.

Классические (в понимании теории антенн [5]) апертурные (и в некоторых случаях линейные) излучатели зачастую не способны дать нужную комбинацию характеристик, и в этом случае перед разработчиком встает задача спроектировать специальную антенную структуру, характеристики излучения которой удовлетворяют предъявляемым требованиям.

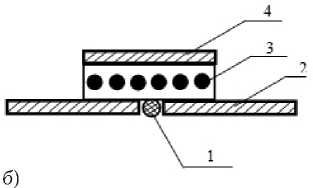

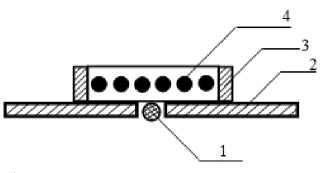

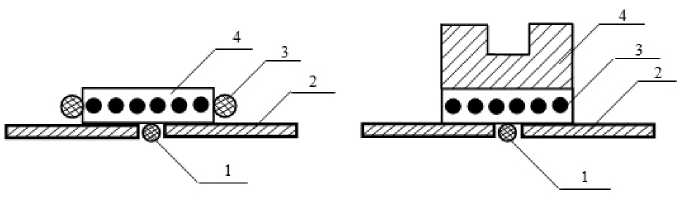

Для решения этих задач экспериментально исследуются несколько типов ОР, показанных на рис. 7. Для этого рассмотрим два метода расчета диаграммы направленности излучателей на основе ГР.

1. Модель кольца магнитного тока.

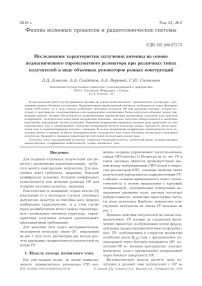

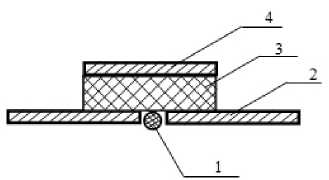

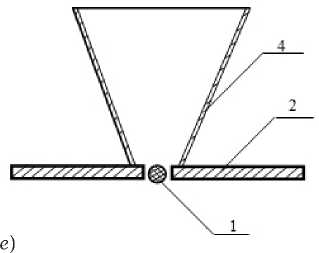

можно создание управляемых частотно-независимых СВЧ-антенн [1]. Несмотря на то что ГР в таких антеннах является промежуточным звеном между возбуждающим СВЧ-полем и открытым резонатором (ОР), основные свойства таких излучателей определяются подмагниченным ГР, а именно: создание вращающегося поля с эллиптической (а в осевом направлении с круговой) поляризацией; электрическая коммутация направления вращения поля; высокая частотная избирательность; магнитная перестройка частоты поля излучения. Наиболее компактная конструкция излучателя на основе ГР показана на рис. 1.

Принцип действия излучателей на основе подмагниченного ГР основан на следующих физических процессах: возбуждением полем фидерной линии процессии намагниченности сферического ГР; возбуждением в открытом резонаторе колебания квази Е110-типа с вращающейся поляризацией через боковую поверхность ОР; излучение ОР во внешнее пространство электромагнитного поля с вращающейся поляризацией через боковую поверхность ОР.

Математическую модель расчета поля излучения в дальней зоне излучателей с ОР на

Рис. 1. Антенна на основе подмагниченного ГР: 1 – экран; 2 – ГР; 3 – стальной диск; 4 – плоский диэлектрический цилиндрический резонатор; 6 – магнитопровод; 7 – вкладыш из магнитодиэлектрика; 8 – подмагничивающая катушка с проводом

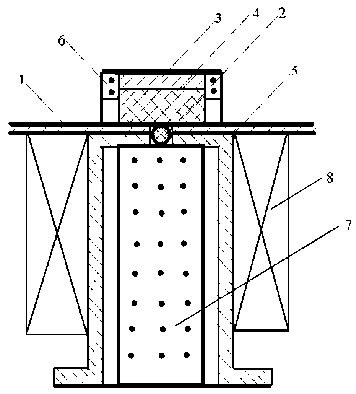

Рис. 2. Объемный вид амплитудной характеристики направленности

рис. 7, а , б , г можно представить в виде кольца магнитного тока по боковой кромке ОР с плотностью:

—— M = h - 1 I M ( ф' ) 5 ( р - a ) 5 ( z - 0) ф 0 ,

где

I M ( ф ) = 2 hE Щ Ф ( ф ) = I M Ф ( ф ).

Исходным уравнением для нахождения поля излучения является уравнение Гельмгольца для магнитного потенциала:

В формуле (3) введены следующие обозначения: | E | = ^ E 0 + E ф , F ( 0 , ф ) — амплитудная диаграмма направленности; w = ka sin 0 ; J i ( w ) — функция Бесселя первого рода, первого порядка.

Диаграмма направленности антенны, рассчитанная по формуле (3), в пространстве имеет вид, показанный на рис. 2.

Предлагаемая антенна представляет большой интерес с точки зрения поляризационных харак-

v2 aM + k2 aM =-n M,

решением которого будет следующее выраже-

ние:

- ikR ( r , — )

A M ( r) = T T— П M ( Г) dV , (1)

4 n R ( r , r )

V 0 выражения для составляющих электрического поля, найденные по формуле (1) [1; 2], записы-

ваются в виде:

kaI 0 t, / \ - i ( k\r\ +ф )

E 0 =- i rr- J 1 ( w ) e ,

r

E ф = - kaI M Jw e- i ( kr +ф ) cos 0 , rw

теристик, которые описываются нормированным вектором поляризации или векторной поляризационной характеристикой h h ( 0 , ф ):

* *

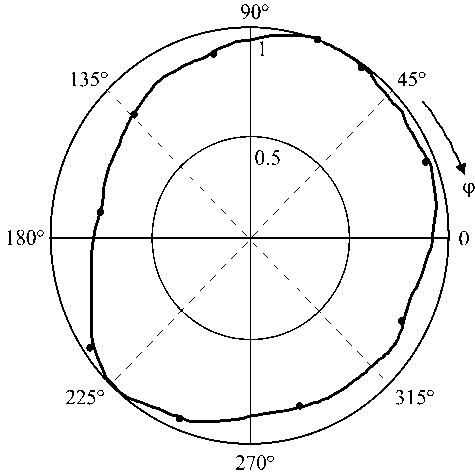

h (0, ф) = 0o h 0 + ф о h ф, где h0 и hф — поперечные составляющие вектора поляризации h(0, ф) в дальней зоне. Эллипс поляризации, измеренный в дальней зоне, на конструкции антенны, изображенной на рис. 1, показан на рис. 3.

Составляющие вектора поляризации находятся по следующим формулам:

h 0 =

X

h ф

X

Здесь введен коэффициент эллиптичности

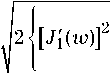

откуда амплитудную характеристику диаграммы направленности можно представить следующей формулой:

E ф

X = X + i X =E0

| F ( 0 , ф )|

I El

E=

10= 0

J 1 ( w )

w

cos20 >.

подставляя значения составляющих электрического поля по формулам (2), получим

. wJ ‘ ( w ) cos 0

X = i ---1----------

J 1 ( w )

.

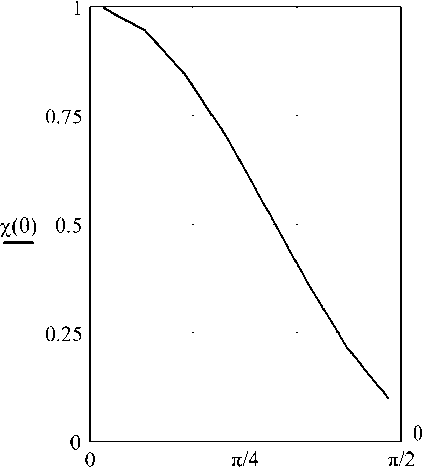

Зависимость модуля коэффициента эллиптичности от угла наблюдения 0 в радианах представлена на рис. 4. Видно, что коэффициент эл-

Рис. 3. Экспериментальная поляризационная характеристика антенны на основе ГР

Рис. 4. Зависимость модуля коэффициента χ от угла наблюдения θ

липтичности достигает максимального значения в осевом направлении. Экспериментально показано, что коэффициент усиления максимален тоже в осевом направлении ( θ = 0).

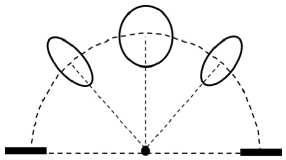

На рис. 5 видно, как меняется коэффициент эллиптичности в пространстве от точки приема сигнала.

Рис. 5. Изменения эллипса излучения от угла наблюдения

2. Модель антенны как излучение вращающегося магнитного тока

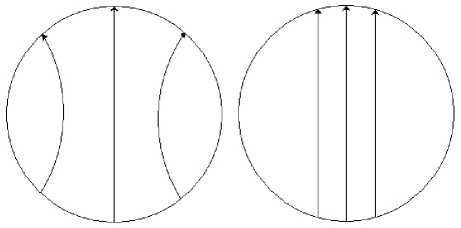

Для излучателей типа в , г , е на рис. 7 примем за модель излучателя вращающийся ток в раскрыве антенны, как показано на рис. 6.

В дальней зоне антенну можно представить как вращающийся ток с постоянной плотностью jм . В правовращающейся системе ток можно представить в виде [1; 2]

3 м = (^ - iyo)■ jM, где jпм – плотность магнитного тока.

Исходным для нахождения векторного магнитного потенциала А м является следующее уравнение:

V 2 А м ( r ) + к 2 А м ( r ) = - 1 м ,

Будем рассматривать дальнюю зону измерения, в этой зоне:

r- r′ = R+ ρ′cos∆ϕsin θ + z′ cos θ,∆ϕ = ϕ - ϕ′,

где R – расстояние от начала координат до точки наблюдения.

Тогда формула (3) запишется в виде

А м ( 1 ) =

e - ikR 4 π R

J J e - ik р‘ cos Аф sin 6 1 м р‘ d р‘ d ф’х ρ′ϕ′

×

h

z ' = h

1 z

∫ e - ikz ′ cos θ dz ′ ,

- h

или

44 м ( ? ) = А д м ( r) ■ f ( 6 ),

где

решение, которого определяется выражением

[1; 2]

- ikr - r '

А м ( 1 ) = Т e---- 1 ( r ) dV , (3)

4π r-r′

V 0

где 1 — радиус-вектор точки наблюдения; ? ‘ — текущая координата интегрирования плоскости вращения тока (точки истока); V 0 – объем, в котором находится j м .

.4 0 м ( ? ) =

e - ikR 4 π R

∫∫

e - ik р‘ cos Аф sin 6 1 м р‘ d р‘ d ф' ,

ρ′ϕ′

f ( θ ) – экранный множитель, учитывающий

влияние металлического экрана, который находится по формуле

z ′= h

f ( θ ) = 1 ∫ e ikz ′ cos θ dz ′ . z ′= - h

^м,

Найдем потенциал A 0 ( r ) :

А M ( r) =

- ikR e

4 n R

j м J J e - ik p- cos Аф sin e p, d p d ф, .

Так как j м постоянно, мы его вынесли за знак интеграла (4). Учитывая формулы [3], возьмем интеграл (4) 2 п

J e - ik p' cos^sm 0 d ф, = 2 п j o( k р- sin 6 ), 0 a

2 J ( ka sin 0 ) J o ( k p sin 0 ) p d p= a 2— .

ka sin 0

Введем обозначения экранного множителя: Z=h f (0) = 1 eikz cos 0dz' = 2sin(kh cos 0), h kh cos 0 ’

Z=-h fo(0) = a2 k '

ka sin 0

.

В цилиндрической системе координат

А M = r M | (Г - i Ф o ) e - i ( kR +Ф ) f ( 0 ) f o ( 0 ).

2 R

Нетрудно записать выражения для составляющих магнитного потенциала в цилиндрической системе координат:

A P M = rMU~i ( kR +ф ) f ( 0 ) f o ( 0 ),

2 R

A v ' = ~ «I e -« kR +ф ) f ( 0 ) f o ( 0 ).

2 R

Поскольку характеристики антенн, как правило, определяются в сферической системе координат, то запишем в этой системе выражение для вектора потенциала А м . При переходе к сферической системе координат от полярной будут справедливы следующие формулы [3]:

Ar = A p sin 0 , А 0 = А р cos 0 , А ф = А ф .

И решение нашей задачи для вектора А м в сферической системе координат запишется в следующем виде:

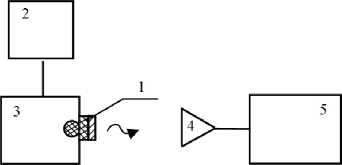

Ам = Arro + А 0°o + А v Ам = Ап---п---sin 0, 1 o r АМ = АрМ cos 0 = = 21?|ГМ|е-i(kR+ф) cos 0f(0)fo(0)’ А M =- 2R|rM|e - i (kR+ф)f (0) fo(0). Рис. 6. Вращающиеся токи в раскрыве излучателя Запишем выражение для составляющих электромагнитного поля E и H в сферической системе координат. Для дальней зоны можно прене бречь слагаемыми, пропорциональными 2 , 3 , и в результате получим следующие выражения для составляющих электромагнитного поля: Er = o, Hr = o, e - i (k\r |+ф) Eф = кАс---M---cos 0, r „ _ ikА0e-i(kr 1+ф) Hф = - "1 e - i (k\r |+ф) E 0 = - кА0---pr r „ _ ikA0e-i(kr 1+ф) H =. ° 2 При нахождении этих формул использовались известные соотношения: E = -rot Ам, H = —graddiv Ам - ikAм. ik Рассмотрим амплитудную характеристику диаграммы направленности в дальней зоне: IE = ViE 012+IEфг = = kAoe^RA 717^ If (0) f„(0)|. r Максимальное значение |E| имеет место при 0 = Q: I El = E = kAQe~ilkR*ф1 /2 I I max I le=o R ' Амплитудная диаграмма направленности F 1(0) находится по простой формуле: E I El 0=o I cos20 + 1 И тогда к общему решению уравнения для A прибавляется экранный множитель, и оконча- тельно получаем а) Рис. 7. Различные типы объемных резонаторов: а, б, д) расчет на основе кольца магнитного тока; в, г, е) расчет на основе вращающегося тока: 1 – ферритовый ГР; 2 – металлический экран; 3 – диэлектрический или ферритовый диск (а, б, д); плоское и круглое металлическое кольцо (в, г); 4 – излучатель. а) стальной диск на цилиндрическом диэлектрическом основании; б) стальной диск на цилиндрическом ферритовом основании; в) стальное плоское кольцо на цилиндрическом ферритовом основании; г) стальное круглое кольцо на цилиндрическом ферритовом основании; д) стальной излучатель типа «стакан» на цилиндрическом диэлектрическом основании; е) излучатель в виде конического рупора |F (6, Ф)| If (Q) fo(Q)| fmax f0max 1+ cos2Q где f0max = Рис. 8. Схема измерения характеристик излучателя с различными ОР: 1 – исследуемый ОР с ГР; 2 – короткозамкнутый прямоугольный волновод с ГР; 3 – генератор СВЧ; 4 – приемная рупорная антенна; 5 – измерительный усилитель У2-8 3. Экспериментальное измерение различных типов ОР на основе излучателя на подмагниченном ГР На рис. 7 показаны различные типы ОР, характеристики которых измерялись на установке, схема которой показана на рис. 8. Экспериментальные измерения излучателя на основе ферритового подмагниченного ГР с различными типами ОР (рис. 7), проведенные по схеме рис. 8, дали следующие результаты: коэффициент усиления: а, б) 1,5; в, г) 1,7; д) 2,5; е) 5; коэффициент эллиптичности: а, б) 0.8–0.9; в, г) 0.85–0.95; д, е) 0.7–0.8; полоса магнитной перестройки: а) 250–270 МГц; б, в, г, д) 250–400 МГц; е) 2 ГГц; коэффициент полезного действия всех излучателей – порядка 0.55–0.65. Таким образом, исходя из поставленных задач, можно выбрать антенну с тем или иным ОР. Так, например, излучатель с коническим рупором имеет наибольший коэффициент усиления и наибольшую полосу магнитной перестройки. Типы ОР а, б, в, г удобно использовать в антенных решетках.

Список литературы Исследование характеристик излучения антенны на основе подмагниченного гиромагнитного резонатора при различных типах излучателей в виде объемных резонаторов разных конструкций

- Солдатов А.А. Антенна // А.С. РФ, № 1818647 А1, класс H 01 Q 1/38. Опуб. 30.05.1993.

- Солдатов А.А. Рупорная коническая антенна с подмагниченным гиромагнитным резонатором // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2006. Т. 4. № 9. С. 70-72.

- Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров; пер. с франц. М.: Наука, 1967. 780 с.

- Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: учеб. для радиотехнич. спец. вузов. М.: Высшая школа, 1988. 432 с.