Исследование характерных особенностей социализации коренных народов севера России

Автор: Климанов Никита Викторович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье автор с помощью контентного анализа проводит исследование, в рамках которого определяет основные характеристики процессов социальной адаптации коренных народов Севера России. Результатом является определение особенностей социализации, присущих именно КНС. На основе этих данных было проведено пилотное исследование, результаты которого частично также представлены в данной работе. Анкетирование, осуществленное в рамках исследования, позволило изучить социально-экономические, общественно-политические и культурно-религиозные аспекты социальной адаптации. Подобный подход дал возможность выявить корреляции отдельных параметров и аспектов исследования как с общероссийскими трендами, так и между самими КНС. Предложенные в работе инструменты и методы, предполагающие учет национальной специфики, позволят получить более глубокие и масштабные результаты дальнейших исследований в обозначенном направлении.

Социализация, социальная адаптация, коренные народы севера, арктические территории, социализация народов севера, социологическое исследование, общество, социальные нормы, пилотное исследование, социологический опрос

Короткий адрес: https://sciup.org/149142667

IDR: 149142667 | УДК: 316.614 | DOI: 10.24158/spp.2023.4.13

Текст научной статьи Исследование характерных особенностей социализации коренных народов севера России

Социализацией можно считать как сам процесс усвоения личностью тех или иных моделей, правил и норм, так и результат реализации накопленного социального опыта с дальнейшим его воспроизводством. Неотъемлемой частью социальной адаптации также является взаимодействие и общение людей. Научная новизна данного исследования обусловлена совокупностью поставленных задач, направленных на теоретико-методологическое и конкретно-социологическое изучение социализации коренных народов Севера (КНС) России.

Социализация выполняет в обществе три основные задачи (Алисов, Сергеева, 2017):

-

1) интегрирует индивида в общество, а также в различные типы социальных общностей через усвоение элементов культуры, норм и ценностей;

-

2) способствует взаимодействию людей вследствие принятия ими социальных ролей;

-

3) сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через убеждения и демонстрацию соответствующих образцов поведения.

Современные этапы развития общественных отношений вносят изменения, объединяющие феномены местности проживания, культурные особенности, индивидуальные и национальные предпочтения, трудовые и ресурсные возможности. В этом контексте приоритет понимания социализации мы отдаем таким отечественным ученым, как В.А. Ядов (1995), В.К. Потемкин, А.А. Ахтырский, Д.В. Вельмисова1, В.И. Чупров, Ю.А. Зубок2, В.В. Маркин (2007) и др. В их трудах можно выделить как частные аспекты вопросов социализации, так и общие нарративы, которые определяют понятие социализации.

На данный момент можно представить три характерных показателя социализации коренных народов Севера в рамках теорий о социализации таких отечественных авторов, как В.А. Ядов (1995), В.К. Потемкин, А.А. Ахтырский, Д.В. Вельмисова3, В.В. Маркин (2007), Н.К. Харлампьева (Этно-национальные процессы в Арктике…, 2017), Л.И. Еремина (2019).

-

1. Уровень овладения социальными нормами, ролями, характерными для современного российского общества в различных сферах жизнедеятельности. Здесь стоит рассмотреть три области: семейную, профессионально-трудовую и культурно-религиозную. Семейная нас интересует как базис становления личности и основной этап формирования у индивида представления о социальных нормах и ценностях общества, это отмечает и В.А. Ядов (1995). Профессионально-трудовая сфера – как этап развития личности и освоения новых компетенций, необходимых и актуальных в социуме на текущий момент, о чем говорят В.К. Потемкин, А.А. Ахтырский, Д.В. Вельмисова4 и А.К. Савина (2017). Культурно-религиозная сфера в данном случае больше связана с предпочтениями человека, проявляющимися в процессе социальной адаптации. Народы Севера богаты историческими, религиозными и культурными особенностями, связь с которыми, безусловно, может являться критерием социализации.

-

2. Наличие личностных целей и представлений о социально приемлемых способах их достижения в условиях современного государства.

-

3. Необходимый на определенном возрастном, культурном и профессиональном этапе уровень образования (Еремина, 2019: 40).

Таким образом, коренные народы Севера имеют ряд характерных особенностей: антропогенный фактор, исторически устоявшиеся культурные и религиозные понятия, традиционные рабочие промыслы, в некоторых случаях обусловливающие образ жизни общины. Все это, вместе с необходимостью реализации социологического подхода к изучению процессов социальной адаптации, позволяет составить ряд специфических показателей социализации, которые мы обозначили в данной работе. Изучение аспектов социализации КНС через призму этих особенностей позволит в дальнейшем получить более полные и точные результаты в этом направлении.

Приведенные теоретические обобщения подтверждаются данными опроса. Вопросы составлены для представителей народов Севера любых возрастов. Исходя из ответов, полученных в ходе исследования, можно сделать выводы как о национальности, регионе проживания, уровне образования, так и о более сложных факторах, в числе которых социокультурные, экономические, административно-правовые. В рамках ответов на вопросы респонденты обозначают собственный уровень вовлеченности в общественно-политическую жизнь своего народа, информированность о его положении. Вопросы экономического характера и трудоустройства позволяют сделать выводы о занятии народными традиционными промыслами. Особое внимание в ходе опроса уделялось религиозной составляющей как фактору, лежащему в основе бытовых отношений в социуме. В анкете также освещены аспекты удовлетворенности респондентов положением представителей КНС в обществе.

Общая численность коренных народов Севера в Российской Федерации достигает 240 тыс. человек5. При проведении индивидуального пилотного исследования объем выборки составил 600 респондентов. Для повышения репрезентативности опрос проходили граждане России, являющиеся представителями коренных народов Севера (или считающие себя таковыми). Географический охват исследования включал в себя Мурманскую область, Республику Карелию, Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, Республику Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Саха и Чукотский автономный округ. Респонденты опрашивались в основном путем заочного заполнения анкеты.

Анкета исследования включала в себя ряд вопросов, которые условно можно разделить на три группы. Первая - это входные данные: пол, возраст, уровень достатка респондента, группа коренных народов Севера, к которой опрашиваемый себя относит, уровень его образования и регион проживания.

Во вторую группу вошли вопросы, направленные на оценку уровня социализации в профессионально-трудовой сфере. Кроме того, в этих вопросах мы делали акцент на участии респондента в традиционных для его народа промыслах, что позволило выделить зависимости и корреляции на этапе анализа полученных данных.

Третья группа посвящена изучению семейных, бытовых и социально-политических аспектов социализации. Перед респондентом ставились вопросы о знании национального языка, соблюдении национальных традиций в быту и участии в группах и объединениях по национальному признаку. Результаты позволили оценить уровень владения социальными нормами современного российского общества, а также понять, каким именно языкам, традициям и социальным объединениям опрашиваемый отдает предпочтение. Кроме того, в данном блоке предусмотрены вопросы о наличии политических представителей коренного народа в государственной власти региона и степени социализации участников исследования в политическом плане, что необходимо для выстраивания дальнейших корреляций.

Также в рамках опроса уделено внимание факторам, которые, по мнению респондентов, негативно влияют на их социализацию в различных сферах или препятствуют ей. Данная информация требуется для работы с практическими рекомендациями, составляемыми на основе полученных результатов исследования.

Переходя к описанию некоторых данных пилотного исследования, стоит отметить, что их анализ проведен через призму обозначенных ранее характерных особенностей социализации коренных народов Севера.

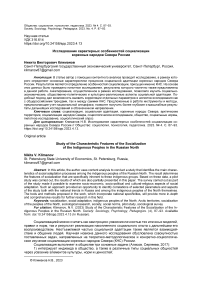

В исследовании приняли участие 54,1 % женщин и 45,9 % мужчин, что отражено на рис. 1.

Рисунок 1 – Гендерный состав участников исследования

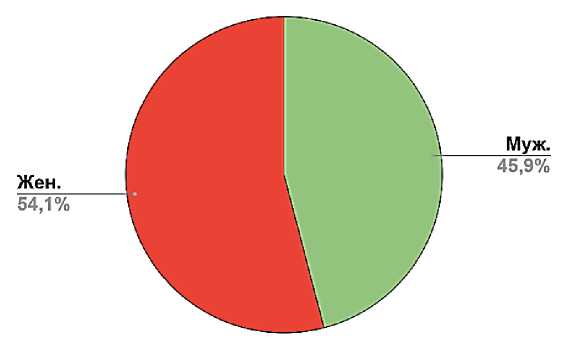

В процессе проведения опроса нами превентивно прилагались усилия по оптимизации выборки для того, чтобы включить в исследование представителей всех групп возрастов в репрезентативном количестве (рис. 2). Доля опрошенных до 18 лет не учитывалась.

Рисунок 2 – Возрастной состав участников исследования

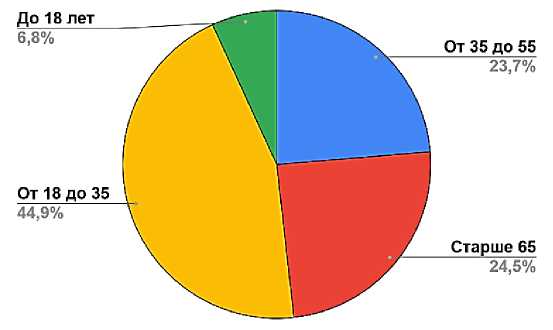

На рисунке 3 изображен национальный состав опрошенных. В этом аспекте мы также заранее принимали меры, чтобы включить в выборку как можно большее количество представителей различных коренных народов Севера, что позволило бы экстраполировать результаты исследования на общероссийский масштаб.

Рисунок 3 – Национальный состав участников исследования

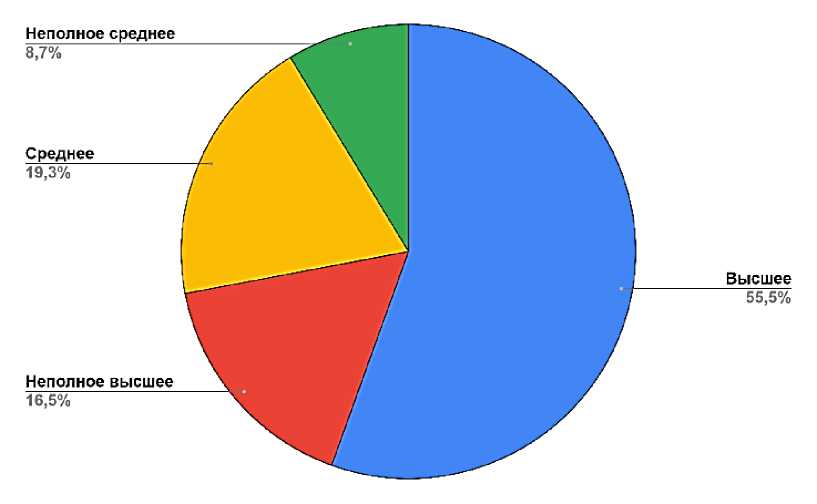

Далее переходим от входных данных респондентов к основным исследуемым показателям. Представим ответы на вопрос об уровне образования опрашиваемых (рис. 4). Количество людей с высшим образованием превышает среднероссийские значения в 42 % (на 2021 г.). При этом число не окончивших среднее образовательное учреждение также выше среднего значения по России (на 2021 г. это 5,1 % населения). Исходя из этого, можно констатировать наличие большей поляризации в аспекте уровня образования представителей народов Севера.

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос о полученном образовании

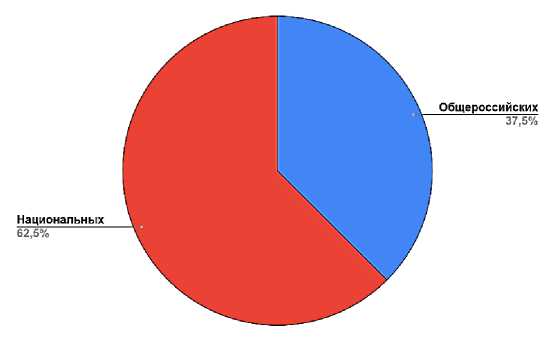

В ходе исследования задавались вопросы о национальных и культурных ценностях, как мы выяснили, 62,2 % респондентов в быту отдают предпочтение национальным традициям (рис. 5). Однако стоит отметить, что многие традиции и обряды в связи с богатым общим прошлым не имеют четкого отношения к общероссийской или национальной специфике.

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос «Соблюдению каких традиций в быту Вы отдаете предпочтение?»

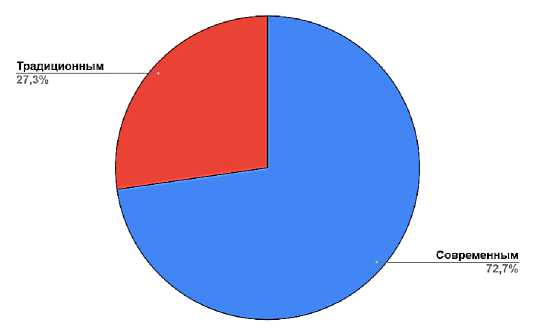

В профессиональном и компетентностном аспектах исследование показало, что лишь 27,3 % респондентов отдают предпочтение традиционным промыслам на фоне современных профессий и специальностей (рис. 6). При этом доля опрошенных в группе от 18 до 35 лет, занимающихся традиционным промыслами, составляла менее 10,0 %.

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос «Каким профессиям и промыслам Вы отдаете предпочтение?»

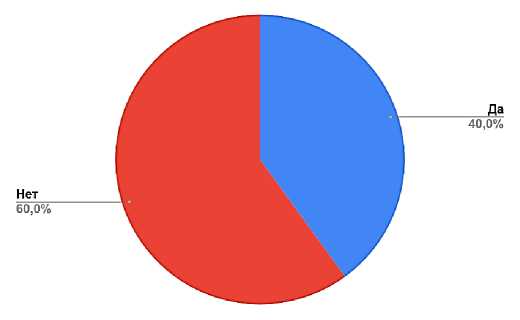

В контексте политической социальной адаптации респондентам предлагалось ответить на вопрос о влиянии национальных ценностей на политические предпочтения. Кандидата или партию, которая бы состояла из представителей коренного народа и имела бы консервативно-национальную риторику, поддержали бы 40,0 % респондентов. Причем в возрастной группе до 35 лет соответствующая доля составляет более 60,0 %, что, в свою очередь, интересным образом коррелирует с противоположными показателями в отношении традиционных промыслов и профессий (рис. 7).

Рисунок 7 – Распределение ответов на вопрос «Отдадите ли Вы по умолчанию предпочтение кандидатам и партиям, состоящим из представителей Вашего народа и декларирующим консервативно-традиционные взгляды?»

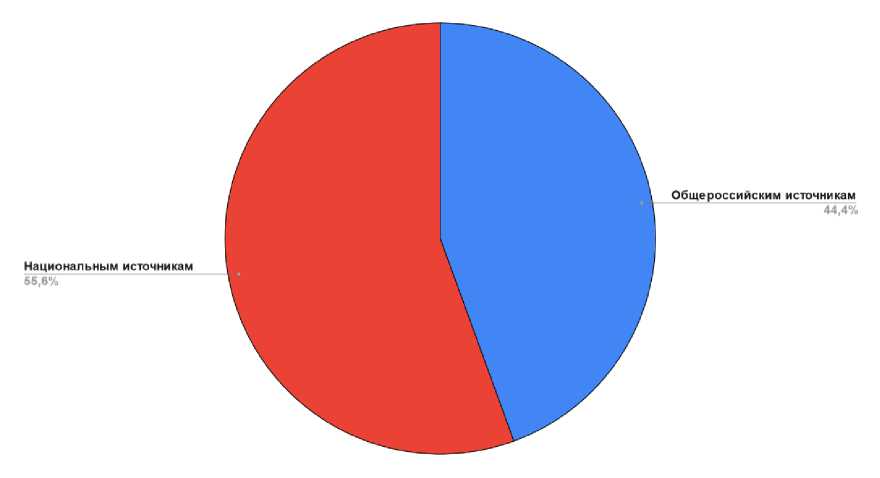

Вопросы культурных ценностей и подходов к образованию, как уже обозначено нами ранее, являются одними из ключевых при социализации индивида. На рисунке 8 отражены мнения респондентов об источниках информации в указанных областях. 55,6 % опрошенных отдают предпочтение национальным СМИ, локальным лидерам, друзьям и знакомым. В то время как федеральным источникам информации или лидерам, не являющимся представителями КНС, доверяют меньше.

Рисунок 8 – Распределение ответов на вопрос

«Чьему мнению Вы отдаете предпочтение в вопросах культуры и образования?»

Подводя итоги, в первую очередь следует выделить более сильную поляризацию некоторых социальных аспектов у представителей КНС, в частности уровня образования. Также наблюдается непоследовательное отношение возрастной группы до 35 лет национальным ценностям и обычаям. С одной стороны, данные культурные нормы выступают как возможность инклюзивной самоидентификации в современном обществе, но с другой – мы видим, что интерес к обычаям и традициям своего народа носит скорее номинальный характер.

Полученные в ходе исследования данные могут послужить основанием для более углубленного анализа процессов социализации народов Севера России в связи с недостаточной степенью успешности проводимой государством политики в данной области и малым объемом информации в научном дискурсе о происходящих процессах.

Список литературы Исследование характерных особенностей социализации коренных народов севера России

- Алисов Е.А., Сергеева В.П. Сущность актуальных каналов социализации (традиционный, институциональный, стилизованный каналы) // Актуальные каналы социализации личности: от теории к технологиям. М., 2017. С. 5-23.

- Еремина Л.И. Взаимодействие семьи и школы в социальной адаптации младших школьников // Категория "социального" в современной педагогике и психологии. Ульяновск, 2019. С. 40-42.

- Маркин В.В. Региональная идентификация и социальное моделирование российских регионов: проблема социологической интерпретации // Региональная социология в России. М., 2007. С. 8-48.

- Савина А.К. Социализация как социально-педагогическая категория в исследованиях ведущих зарубежных ученых // Ценности и смыслы. 2017. № 2 (48). С. 114-130.

- Этнонациональные процессы в Арктике: тенденции, проблемы и перспективы / под общ. ред. Н.К. Харлампьевой. Архангельск, 2017. 325 с.

- Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. Самара, 1995. 331 с.