Исследование холодильной установки коровьего молока для условий горных пастбищ Северного Кавказа

Автор: Барагунов Альберт Баширович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса

Статья в выпуске: 2 (58), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос охлаждения коровьего молока в условиях горных пастбищ Северного Кавказа. Способ охлаждения основан на использовании в процессе охлаждения в качестве рабочей жидкости воды горной реки, прилегающей к пастбищному угодью животноводческого центра. Разработана охлаждающая установка, входящая в технологическое оборудование доильного центра для горных пастбищ. Проведена оптимизация основных параметров охладительной установки молока в лабораторных и производственных условиях. Подобрано оборудование для проведения лабораторного эксперимента с имитацией рабочей жидкости - вода горной реки. Выявлено, что на конечную температуру молока влияют следующие параметры: скорость охлаждающей воды Vов; отношение диаметра к длине цистерны холодильной установки Кс=D/L и продолжительность охлаждения молока Tом. Для проведения многофакторных экспериментов составлена матрица трехуровневого плана Бокса-Бенкина. Для определения оптимальных конструктивных параметров и режимов работы холодильной установки, создающей необходимую температуру молока, осуществлен многофакторный эксперимент. Апробирование воспроизводимости эксперимента проверено критерием Кохрена. Анализ результатов проведенного многофакторного эксперимента выявил следующее: минимальная величина критерия оптимизации - температура охлаждённого молока 5 °С - достигается определенными значениями варьируемых факторов: скорости охлаждающей воды VОВ = 0,48 м/с; отношения диаметра к длине резервуара КС=0,5; продолжительности охлаждения молока TОМ = 1214 с. Подсчеты процесса охлаждения свежевыдоенного молока до температуры длительного хранения удовлетворяют общим требованиям хранения питьевого высокосортного молока. Изготовленный опытный образец холодильной установки молока с применением энергии горной реки успешно эксплуатировался на горном пастбище Зольского района Кабардино-Балкарской Республики.

Горные пастбища, корова, молоко, охлаждение, горная река, оптимизация, холодильная установка

Короткий адрес: https://sciup.org/140295095

IDR: 140295095 | УДК: 637.03 | DOI: 10.55618/20756704_2022_15_2_29-38

Текст научной статьи Исследование холодильной установки коровьего молока для условий горных пастбищ Северного Кавказа

Введение. Сельское хозяйство (особенно горные районы юга нашей страны) представляет собой особую сферу производства, которая является богатейшим резервом для развития молочного животноводства и получения экологически чистого и вкусного молока [1, 2, 3, 4].

Основной целью экспериментального исследования холодильной установки являлась оптимизация эксплуатационных параметров установки охлаждения молока применительно к условиям горных пастбищ, обеспечение охлаждения и хранения получаемого коровьего молока.

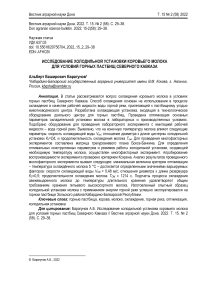

Для проведения данных исследований режимов работы и параметров холодильной установки использовалась экспериментальная установка охлаждения свежевыдоенного коровьего молока в условиях горных пастбищ, представленная на рисунке 1.

Установка эта состояла из резервуара теплообменника, снабженного нагревательным устройством, имитирующим температуру свежевыдоенного молока в воде, приспособления для перемешивания охлаждаемой среды и измерительных приборов (расходомера, измерителя-регулятора двухканального, мультиметра); холодильной машины, охлаждающей рабочую жидкость, имитирующую воду горной реки.

Методика исследования. Экспериментальное исследование осуществлялось на установке, изображенной на рисунке 1, следующим образом.

В ёмкости 2 подогревали воду до температуры 35 °С нагревательным тэном 6 для имитации свежевыдоенного молока, для этого подключали тэн 6 к электрической сети через блок управления 9. Температуру воды, имитирующей молоко, замеряли мультиметром 7, выставив предварительно на температурный режим замера. После подготовки имитатора молока до нужной температуры отключали через блок управления 9 нагревательный тэн 6 от сети. Включали холодильную установку 8 для охлаждения рабочей жидкости, имитирующей воду с температурой горной реки в +4 °С, и пропускали через рубашку резервуара-теплообменника.

1 – расходомер ВТ-100Х; 2 – резервуар-теплообменник; 3 – измеритель-регулятор двухканальный ТРМ-202; 4 – датчик измерения температуры имитатора молока; 5 – привод мешалки; 6 – тэн для нагрева имитатора охлаждаемого молока; 7 – мультиметр для замера начальной температуры жидкости имитатора молока; 8 – холодильная машина; 9 – блок управления

Рисунок 1 – Экспериментальная холодильная установка

-

1 – flow meter VT-100X; 2 – tank-heat exchanger; 3 – two-channel meter-regulator TRM-202; 4 – sensor for measuring the temperature of the milk simulator; 5 – agitator drive; 6 – heating element for heating the imitator of cooled milk; 7 – multimeter for measuring the initial temperature of the milk simulator liquid;

-

8 – refrigerator; 9 – control unit

-

Figure 1 – Experimental refrigeration unit

Холодильная установка 8 предварительно подсоединялась к водопроводной сети через накопительную емкость (на рисунке 1 не показано). Нагнетательным устройством холодильной установки 8 прогонялась охлажденная «горной реки» вода через рубашку резервуара-теплообменника 2 и сбрасывалась через выходной патрубок и расходомер 1 в канализацию. По показаниям расходомера 1 определялась скорость рабочей жидкости «горной речной воды», тем самым поддерживая режим имитации рабочей жидкости по параметру скорости течения (1) воды. Параллельно отслеживалась динамика снижения температуры имитатора молока через датчик 4 и измеритель-регулятор 3.

В процессе проведения экспериментальных исследований в соответствии с принятой программой были использованы приборы и оборудование (рисунок 1).

По показаниям счетчика-расходомера определялась скорость охлаждающей воды.

Расход воды в рубашке системы охлаждения и скорость воды vов (м/с) в данной системе определяли по зависимости v0B = —~—2, м/с, 3600^g)2

где Q ов – расход воды (по показаниям расходомера), м3/ч;

d – диаметр искусственного речного рукава, м.

Снимаемые показания расхода охлаждающей воды Qов, температуры воды tнм, имитирующей парное молоко, фиксировались во временном интервале наблюдения длительности охлаждения молока Том.

Ввиду того, что опыты трудоемки, в экспериментах принят трехуровневый план

Бокса-Бенкина, так как он более экономичен по числу опытов и полнее отражает их свойства [5, 6, 7].

Критерием оценки эффективности эксплуатации холодильной установки зафиксирован нижний порог температуры молока.

Теоретические исследования работы холодильной установки показали, что на конечную температуру молока будут влиять следующие факторы: скорость охлаждающей воды V ов ; отношение диаметра к длине цистерны К с =D/L и продолжительность охлаждения молока T ом .

Результаты интервалов варьирования независимых переменных факторов, полученные из анализа состояния вопроса, группировали в таблице. Для осуществления многофакторных экспериментов построена матрица трехуровневого плана Бокса-Бенкина.

Факторы и уровни их варьирования в плане многофакторного эксперимента в исследовании параметров охлаждающей установки

Factors and levels of their variation in terms of a multifactorial experiment in the study of the parameters of the cooling plant

|

Шаг и уровни варьирования факторов Step and levels of factor variation |

Кодированное (безразмерное) значение факторов Coded (dimensionless) value of factors |

Натуральное значение факторов Natural value of factors |

||

|

X 1 ( V ОВ , м/с) |

X 2 ( К с =D/L ) |

X 3 ( T ОМ , с) |

||

|

Шаг Step |

– |

0,3 |

0,25 |

37 |

|

Верхний Upper |

+1 |

0,8 |

0,67 |

1242 |

|

Нулевой Null |

0 |

0,5 |

0,42 |

1205 |

|

Нижний Lower |

-1 |

0,2 |

0,17 |

1168 |

Результаты исследования и их обсуждение. Установление оптимальных конструктивных параметров и режимов работы холодильной установки, обеспечивающих минимальную температуру молока [8, 9, 10], способствовало проведению многофакторного эксперимента.

По результатам проверки значимости коэффициентов регрессии по критерию

Стьюдента выявлено, что все коэффициенты полученного регрессионного уравнения значимы, кроме b23. В свою очередь уравнение кодированного вида относительно температуры молока имеет вид:

YtM = 5,3333 + 0,3888X 1 - 0,9963X 2 - 2,225X 3 + 0,165X 1 X 2 + +0,143X 1 X 3 + 4,3084X 2 + 3,3584X 2 + 4,3809X 2 .

По результату проверки отмеченного уравнения критерием Фишера получено

Уравнение раскодированным

регрессии

выражением

в итоге, что оно адекватно, так F расч = 2,2879 < F расч = 2,3593.

tM = 5,3333 + 0,3888 (--0B

как

—

0,2

представлено в следующем виде:

0,5\ (Kc

—) — 0,9963 (—

— 0,42 025

)

— 2,255 (—

— 1205

)+

+0,165 (-0B

-

0,2

2^5)^

— 0,42 025

■) + 0,143 (

— 0B

-

0,2

05 ^

— 1205

)+

+4,3084 (^f^05)2 + 3,3584 (^°42)2 + 4,3809 (^Q^1205)2.

Преобразовав его, получим:

tM = 4755,05 — 62,969-0B — 50,2221KC — 7,7787T0M

+ 2,2- ob K +

+0,0128-OBTOM + 47,8711-02B + 53,7344KC2 + 0,00327^.

В целях определения значений факторов, обеспечивающих минимальный температурный градиент молока, скомпонована система дифференциальных

уравнений, описывающих производные тремя факторами уравнению (2)):

частные

(согласно

( d.YM

—= 5,6721 + 8,6168Xi + 0,165X2 + 0,143X3 = 0 at1,2,3

аү.

4 —= = 4,337 + 0,165Xi + 6,7168X2 = 0

at 12

aYQbr

—Г= = 3,1083 + 0,143Xt + 8,7618X3 = 0

v at,1,3

По итогам решения системы уравнений (4) найдены оптимальные значения факторов в кодированном виде:

X i =-0,00522; X 2 =0,15; X 3 =0,2548.

К с = 0,5; продолжительность охлаждения молока Т ом = 1214 с. Значение критерия оптимизации (температура молока) минимально и составляет 5 °С.

Раскодированные значения факторов: скорость охлаждающей воды - os = 0,48 м/с; отношение диаметра к длине резервуара

Проверка

воспроизводимости

г _ ЗНудмАх/, u расч /Е^ЧуЭ 0,

эксперимента произведена по критерию Кохрена:

При 5-процентном уровне значимости f1=2, f2=15 табличная величина критерия Кохрена СтабЛ1 = 0,335. В связи с тем, что величина расчетного критерия Кохрена меньше табличного, гипотеза относительно однородности дисперсий подтверждается.

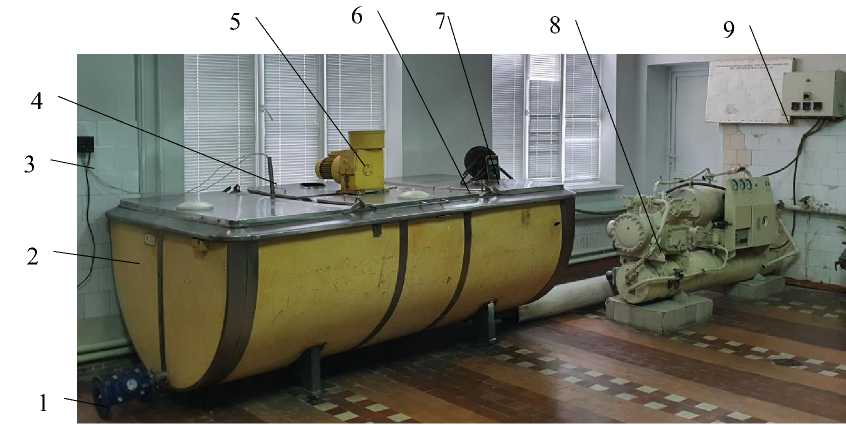

Уравнение регрессии с нулевым уровнем скорости охлаждающей воды ( V OB = 0,48 м/с) примет следующий вид:

tM = 4735,8544 - 49,1621^с - 7,7726ТОМ + 53,7344^2 + 0,0032Т0М. (6)

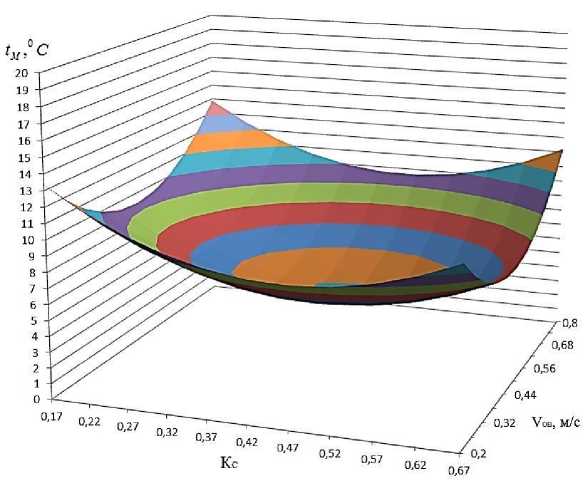

Поверхность отклика с изменением уровню скорости охлаждающей воды) отношения диаметра к длине резервуара и представлена на рисунке 2.

длительности охлаждения (по нулевому

Рисунок 2 – Поверхность отклика f(K C , T OM ) при нулевом уровне V ОВ = 0,48 м/с

Figure 2 – Response surface f(K C , T OM ) at zero level V ОВ = 0,48 m/s

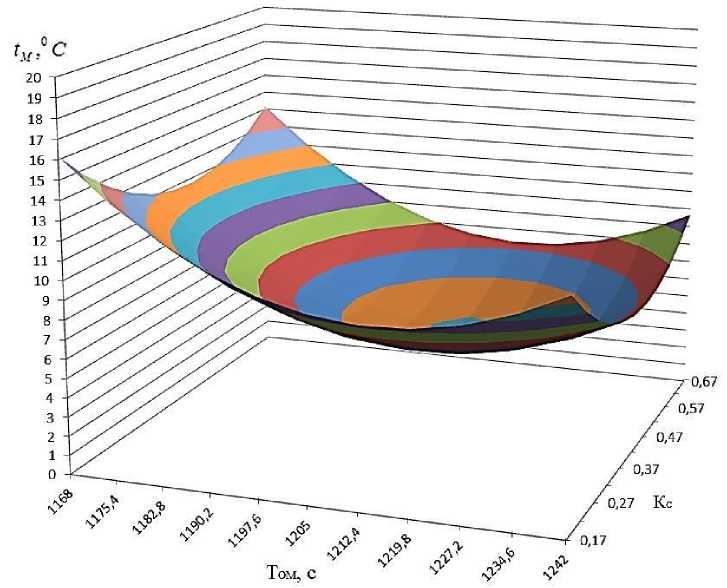

Уравнение регрессии по нулевому резервуара охладителя ( К С =0,5) примет уровню пропорции диаметра на длину следующий вид:

tM = 4743,3725 - 61,8669VOB - 77787ТОМ + 0,0128VOBTOM + +47,8711VO2B + 0,0032ТО2М.

Поверхность отклика по изменению скорости охлаждающей воды и длительности охлаждения молока (по нулевому уровню пропорции диаметра к длине резервуара охладителя) изображена на графике 3.

Уравнение регрессии по нулевому уровню длительности охлаждения молока ( T ОМ = 1214 с) будет:

tM = 27,8554 - 47,4298VOB - 50,2221KC + 2,2VOBKC + +47,8711VJb + 53,7344KC2.

Рисунок 3 – Поверхность отклика f(V OB , T OM ) по нулевому уровню К С = 0,5

Figure 3 – Response surface f(V OB , T OM ) in zero level К С = 0,5

Вместе с тем поверхность отклика длительности охлаждения молока получает относительно (7) изменения скорости следующую характеристику, изображенную охлаждающей воды по нулевому уровню на рисунке 4.

Рисунок 4 – Поверхность отклика f(V OB , K C ) по нулевому уровню T ОМ = 1214 с

Figure 4 – Response surface f(V OB , K C ) in zero level T ОМ = 1214 s

Оценка результатов многофакторного величина критерия оптимизации +5 °С, за эксперимента показывает, что минимальная который принята температура охлаждённого молока [11], достигается при следующих значениях варьируемых факторов: скорость охлаждающей воды VОВ = 0,48 м/с; отношение диаметра к длине резервуара КС = 0,5; продолжительность охлаждения молока

T ОМ = 1214 с.

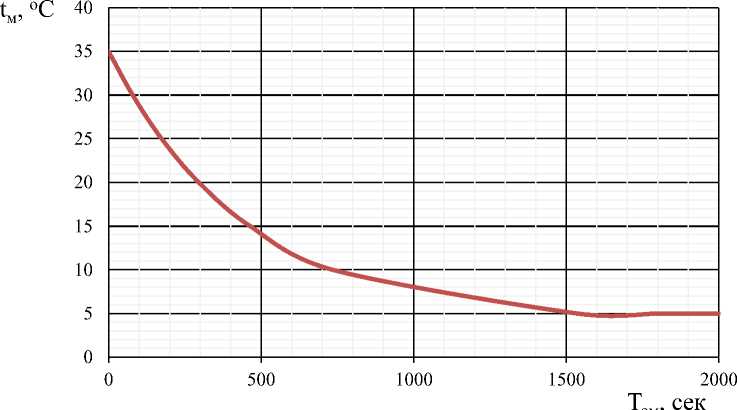

По полученным результатам оптимизации основных параметров экспериментальной холодильной установки для парного молока был изготовлен опытный образец и проведены замеры динамики охлаждения молока.

Фиксировались во временном диапазоне продолжительности процесса, температурный градиент состояния молока в условиях горного хозяйствования, которые заносились в регистрационный бланк. Время фиксировалось секундомером, температура – микропроцессорным двухканальным термометром сопротивления 2ТРМО.

Графически динамика охлаждения молока экспериментальной охладительной ус-тановкой молока представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Процесс охлаждения выдоенного молока экспериментальной холодильной установкой для горных условий

Figure 5 – The process of cooling milked milk by an experimental refrigeration unit for mountain conditions

Выдоенное молоко в горных условиях хозяйствования охлаждается экспериментальной холодильной установкой для горных условий хозяйствования в течение 25 минут и далее данная температура поддерживается до следующей переработки. Такой процесс вполне соответствует горным условиям хранения молока [6, 12].

Изготовленный опытный образец холодильной установки молока с применением энергии горной реки успешно эксплуатируют на горном пастбище

Зольского района Кабардино-Балкарской Республики.

Выводы

-

1. Предлагаемая конструкция

холодильной установки молока для горных условий может применяться в условиях горных пастбищ (выше 1000 м над уровнем моря). Для непредвиденных ситуаций повышения температуры рабочей жидкости – горной реки, необходимо предусмотреть дополнительную традиционную

-

2. Внедрение предлагаемого технического решения охлаждения и хранения молока в условиях горного хозяйствования позволит сэкономить до 23% энергоресурсов и снизить себестоимость молока.

охладительную установку в качестве резервной.

Список литературы Исследование холодильной установки коровьего молока для условий горных пастбищ Северного Кавказа

- Krasnov I.N., Krasnova A.Yu., Miroshni-kova V.V. The roles of milking motives in cows' milk discharging // EurAsian Journal of Biosciences. 2018. № 12. P. 83-87.

- Мирошникова В.В., Краснов И.Н. Совершенствование технологии производства животноводческой продукции на молочной ферме модульного типа замкнутого цикла // Известия ФГБОУ ВО Горский ГАУ: научно-теоретический журнал. Владикавказ, 2016. Т. 53. Ч. 4. С. 92-98.

- Краснов И.Н., Краснова А.Ю., Мирош-никова В.В. Организация молокоприемных пунктов при молочно-товарной ферме // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2019. Т. 12. 1(60). С. 90-99. DOI: 10.17238/issn2071 -2243.

- Мирошникова В.В. К обоснованию перспективной технологии производства молока и модульного построения молочной фермы // Вестник аграрной науки Дона. 2011. № 4 (16). С. 39-48.

- Вознесенский В.А., Чернова Н.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. Москва: Статистика, 1974. 192 с.

- Винников И.К., Краснов И.Н., Хозяев И.А., Барагунов Б.Я., Шахмурзов М.М., Шекихачев Ю.А., Фиапшев А.Г., Барагунов А.Б., Рудая Ю.Н. Технологический регламент производства питьевого молока в санаторно-курортных зонах Кабардино-Балкарии: монография. Нальчик: Издательство М. и В. Котля-ровых (ООО «Полиграфсервис и Т»), 2014. 60 с.

- Мельников С.В., Алешкин В.Р., Ро-щин П.М. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов. 2-е изд., перераб. и доп. Ленинград: Колос, Ленингр. отд-ние, 1980. 168 с.

- Барагунов А.Б. Эффективность модифицированного доильного аппарата в условиях высокогорья // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2012. № 5. С. 61-64.

- Барагунов А.Б. Машинное доение коров в горных хозяйствах // Сельский механизатор. 2017. № 2. С. 22-23.

- Краснов И.Н., Капустин И.В., Краснова А.Ю., Мирошникова В.В. Производство молока на ферме модульного типа с экологически чистой технологией // Вестник АПК Ставрополья. 2012. № 2. С. 45-50.

- Герасимова О.А. Повышение эффективности производства молока при пастбищном содержании коров // Известия Великолукской ГСХА (юбилейный выпуск). 2017. С. 34-40.

- Барагунов А.Б., Краснова А.Ю., Пасечников И.И. Организация доильной станции применительно к условиям горного пастбищного содержания коров // Вестник аграрной науки Дона. 2020. № 2 (50). С. 43-50.