Исследование холодной обработки воздуха в птичнике в условиях Азербайджана

Автор: Гаджиев Р. М.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 9 т.7, 2021 года.

Бесплатный доступ

Выращивание бройлеров на промышленных птицеводческих предприятиях осуществляется в условиях интенсивной технологии. Один из важнейших технологических аспектов — создание и поддержание нормативных параметров микроклимата в производственном помещении, то есть комфортных условий для птицы на уровне размещения поголовья. Обеспечение оптимального микроклимата достигается за счет комплекса приточно-вытяжного вентиляционного оборудования и вспомогательных систем. Важно определить уровень влияния микроклимата в формировании жизнеспособности и продуктивности бройлеров в промышленной технологии выращивания; особенности образования микроклиматической зональности в птичниках, что косвенно определяет однородность стада птицы, и наметить пути улучшения микроклимата. Применение испарителей воды в области холодообработки воздуха показало, что конструкции со свободно собранным материалом не могут одновременно полноценно, равномерно и достаточно эффективно копировать обрабатываемый воздух. Все это создает необходимость в математическом моделировании процесса массообмена тепла, идущего в каналах испарительных трубок, предусмотренных усовершенствованной схемой.

Птичники, микроклимат, испарительные бассейны, теплоперенос, вентиляция.

Короткий адрес: https://sciup.org/14119607

IDR: 14119607 | УДК: 636.083 | DOI: 10.33619/2414-2948/70/17

Текст научной статьи Исследование холодной обработки воздуха в птичнике в условиях Азербайджана

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 636.083

Производство товаров аграрного сектора для населения, в том числе птицеводческой продукции, имеет прямую взаимосвязь с вопросами демографического и экологического состояния страны, является одним из экономических рычагов для создания конкурентоспособной среды на международной арене. Промышленное птицеводство Азербайджанской Республики динамично развивается в соответствии с тенденциями в мире, характерными для ведущих стран. Анализ мировых тенденций свидетельствует о превалирующей части животноводческой продукции в аграрном секторе государства и промышленное птицеводство занимает лидирующие позиции в отрасли [2, 5].

Реализация высокой генетически обусловленной продуктивности бройлеров современных кроссов является важной задачей мясного куроводства. Требуется постоянное совершенствование условий интенсивного выращивания мясных цыплят. Необходима оптимизация микроклимата в направлении обеспечения равномерности распределения воздушных потоков на всей площади птицеводческих помещений и создания равных условий обитания птицы в зоне размещения бройлеров. Установлено, что в помещениях для выращивания и содержания сельскохозяйственной птицы на отдельных участках производственной площади формируются аэростазные зоны с отклонениями показателей микроклимата от нормативных значений, что приводит к снижению сохранности поголовья, скорости роста птицы и конверсии корма. Это вызвано главным образом недостаточно равномерным воздухообменом и, как следствие, неравномерным распределением температуры, влажности и изменениями газового состава воздуха в помещениях птицеводческих предприятий. Проведенные теоретические исследования показали, что в птичниках, оборудованных системой механической вентиляции, имеются достаточные рабочие возможности испарительных охладителей воды, как прямого, так и косвенного действия. Пластинчатый испаритель воды с охлаждающей жидкостью 10 ... 12 °С Глубина охлаждения позволяет значительно повысить эффективность охлаждения по сравнению с существующими образцами заливки в матрицы гнездового полива проектируемой системы охлаждения.

Кроме того, теоретические исследования вселяют уверенность в том, что пластинчатые теплообменники смогут достаточно эффективно использовать тепло, выделяемое из здания в холодное время года, для обогрева свежего воздуха, подаваемого в здание. В связи с выбором усовершенствованной схемы в области холодообработки воздуха в государствах Западной Европы получила широкое распространение кассетная система [1, 2], основу которой составляют влагонепроницаемые щели. При прохождении через воздушные щели влага в их стенках испаряется, в результате чего воздух остывает, отдавая свою энергию испарению.

Актуальность темы. Из-за разреженности воздуха, создаваемой в здании, воздух, циркулирующий внутри, охлаждается через влажные доски. Опыт показал, что глубина охлаждения при таком способе не превышает 4–5 °С. Холодопроизводительность таких систем из-за малой глубины охлаждения недостаточна для нормализации температуры воздуха внутри птичника в наших климатических условиях, а повышение этой производительности возможно только за счет увеличения расхода воздуха. А это, в свою очередь, достигается увеличением скорости движения воздуха, которая, как известно, ограничена. Прокомментированное краткое резюме показывает, что тема актуальна.

Цель исследования. Очевидно, что построенные математические модели и полученные с их помощью результаты требуют проведения продуманных практических проверок. В то же время возникает необходимость изучения физических свойств материала бумажного типа, используемого в пластинах испарительных охладителей воды. В частности, требуется практическая оценка таких показателей, как влагоемкость и коэффициент энергетического сложения. Оба показателя оказывают решающее влияние на работу испарительных охладителей воды и могут быть определены только экспериментальным путем.

Объект исследования, Материал и метод исследования

В связи с этим разработаны лабораторные образцы испарительных охладителей воды прямого действия. В этих экспериментальных установках была применена система верхнего полива. Вариации длины и ширины кулеров были рассмотрены на примере макета. Для практического изучения процесса теплообмена в пластинчатых теплообменниках разработаны их различные варианты геометрических размеров.

Исследования проводились в нескольких направлениях: подтверждение адекватности полученных математических моделей тепломассопереноса в каналах испарительных охладителей воды, исследование теплообмена в каналах теплообменников и физических свойств бумагоподобного материала. В связи с этим в программу исследования были включены:

-

1. Определение зависимости глубины охлаждения в зависимости от температуры поступающего воздуха;

-

2. Определение зависимости глубины охлаждения в зависимости от относительной влажности поступающего воздуха;

-

3. Оценка влияния ширины каналов хладагента на эффективность воздушного охлаждения;

-

4. Определение влияния расхода воздуха на глубину охлаждения;

-

5. Обоснование адекватности построенной математической модели теплообмена в каналах водяного испарительного теплоносителя по принципу прямого действия;

-

6. Изучение физических свойств бумагоподобного листового материала, определяющих его влагоемкость;

-

7. Изучение некоторых физических свойств бумагоподобного пластинчатого материала с коэффициентом добавления энергии;

-

8. Ускорение работы пластинчатого теплообменника с прямым и обратным потоком при различных пусковых параметрах входного воздуха;

-

9. Обоснование адекватности построенной математической модели теплообмена в каналах пластинчатого теплообменника.

При выполнении исследовательской программы использовались рекомендации лабораторных испытаний.

Для определения эффективности теплофизических процессов, протекающих в каналах водоиспарительных холодильников, использовались такие объективные параметры, как температура и относительная влажность поступающего воздуха, аналогичные значения охлажденного воздуха, выходящего из блока, расход воздуха, холодопроизводительность, а также капиллярно-пористые свойства пластин холодильника [3–5].

Эксперименты проводились по пассивной однофакторной методике. В ходе каждого исследования учитывалось влияние изменения одного входного параметра на один параметр на выходе. Время каждого эксперимента измерялось секундомером. Методика определения глубины охлаждения блока прямого испарения воды состояла из следующих этапов:

-

1. измерено время подъема воды в результате капиллярного действия пластин, поданных водой на пятно холодильника;

-

2. ожидание, когда все доски полностью промокнут;

-

3. измеренная и зарегистрированная температура окружающей среды;

-

4. в хладагент подается воздух и измеряется скорость;

-

5. система работает до стабилизации температуры воздуха в выпрямительном трубопроводе (5 ...7 мин);

-

6. измеряется температура и влажность воздуха на входе и выходе;

-

7. измеряется расход воздуха на выходе из холодильника;

-

8. каждое измерение повторялось 5 раз с интервалом в 1 мин;

-

9. средняя цена измерений найдена и зарегистрирована.

Результаты исследований и их обсуждение

Температура входящего (входящего) воздуха изменилось между 21 ... 34 °С. Для нахождения глубины охлаждения обрабатываемого воздуха использовалось следующее выражение:

Δ t=t baş - t son .

После того, как известна глубина охлаждения, определяется холодопроизводительность установки, другими словами, количество энергии, затрачиваемой воздухом на испарение воды с поверхности платы:

Q=cρG Δ t.

Для стабилизации входных параметров при переходе из одного режима в другой по расходу или параметрам входного воздуха ожидалось 5...7 минут, а затем началось исследование. Для определения влияния расхода воздуха, подаваемого в холодильную камеру, на глубину охлаждения были повторены этапы в предыдущем эксперименте. Здесь расход воздуха был изменен с 20 до 160 м3/час с шагом 20 м3/час. Для определения влияния ширины каналов теплоносителя на глубину охлаждения были повторены этапы предыдущих опытов. Здесь ширина каналов исследуемого холодильника изменялась от 1 до 4 мм с шагом 1 мм. Для оценки капиллярных свойств бумагоподобного материала досок был проведен ряд экспериментов. В это время измерялась скорость подъема воды материалом. В ходе каждого эксперимента оценивалась высота подъема воды, геометрические размеры каналов, равномерное наполнение материала водой.

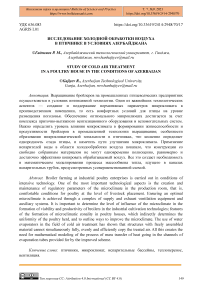

В связи с этим возникает необходимость использования воздухоохладителей с большой глубиной охлаждения. Такого эффекта можно добиться, используя конструкцию, состоящую из пакета с капиллярными пористыми пластинами, в которые вставляются раковины испарителя. Они накапливаются и создают воздуховодные каналы. В процессе работы доски поливают водой, охлаждают в процессе термомассообмена, проходя по обработанным воздушным каналам (Рисунок 1).

Благодаря эффекту капиллярности в материале, из которого изготовлены доски, возможна подача в них воды сверху или снизу. Следует отметить, что вместо воды также можно использовать раствор препарата против бактерий, вызывающих респираторные заболевания у птиц [6, 7].

Рисунок 1. Схема пластинчатого воздухоохладителя

В холодильниках, которые непосредственно испаряют воду, самым важным элементом являются пластины. Они в значительной степени определяют эффективность устройства. Они непрерывно увлажняют поверхность от водяных паров. По этой причине материал досок должен легко и равномерно смачиваться водой. Подъем воды капиллярами при подаче воды снизу должен быть не менее 18–20 см за 30 мин. Доски должны быть водонепроницаемыми и впитывать достаточно воды. Они должны быть прочными, так как являются самым слабым элементом устройства и подвержены всевозможным негативным воздействиям (так как постоянно контактируют с водой). Другими словами, он не должен разбухать, иметь химическую стабильность в воде.

При этом должны учитываться экономические и экологические факторы (он не должен быть дорогим, материал, из которого он будет изготовлен, должен быть доступным, организация его изготовления не должна быть сложной, должна быть обеспечена экологическая безопасность).

Для выполнения задач, поставленных экспериментальными исследованиями, были разработаны макеты холодильных установок с подачей воды на поверхность по принципу прямого действия. Результаты теоретических исследований выбора параметров теплоносителей и полученные результаты при построении алгоритмов оптимизации геометрических параметров были использованы при разработке макетов экспериментов.

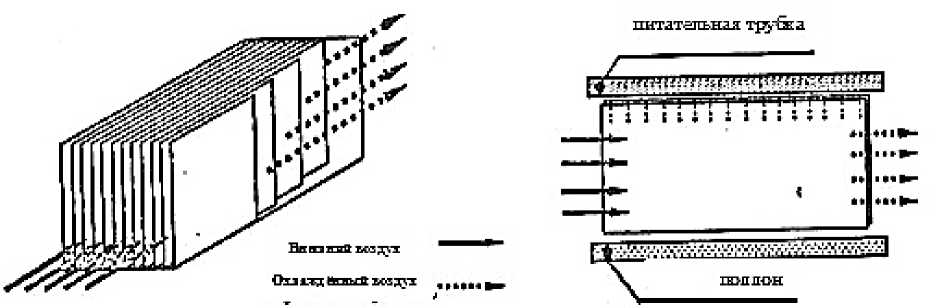

Для первого этапа исследований была использована лабораторная установка, выполненная на основе фрагмента испарительного холодильника с водой прямого действия (принцип работы холодильника схематически приведен на Рисунке 2). КПД установки для подачи воздуха в каналы теплоносителя Он оснащен центробежным вентилятором 100 ... 300 м3/час. Для сглаживания воздушного потока на входе и выходе из холодильного агрегата в агрегат устанавливаются воздухоулавливающие воздуховоды. Изменение подаваемого объема воздуха осуществляется регулировкой частоты вращения вентилятора.

Для нагрева входного воздуха использовался электрический нагреватель со спиральным покрытием. Мощность его регулируется с помощью автотрансформатора. Чистота выходящего воздуха определялась под микроскопом [8]. Вода, подаваемая из специальной емкости в трубопроводы, подается к доскам с поливом снизу. Хладагент состоял из капиллярно-пористых пластин, образующих воздухоносные каналы. В результате капиллярного эффекта жидкость, которая выходит вверх по пластинам, испаряется в потоке воздуха, проходящем через канал.

Рисунок 2. Схема принципа воздушного охлаждения

Температуру измеряли ртутным градусником марки ТМ 6-1. Термометры ставятся перед входом и после выхода трубок, соответственно на выходе в конце выпрямительной воздушной трубки и в начале выпускной трубы. Для измерения относительной влажности воздуха, подаваемого к холодильному блоку, в отверстия в корпусе воздушной трубки выпрямителя помещают психрометры марки МБ-4М. Диапазон измерения температуры по сухому и влажному термометру — от -10 до +40 °С. Здесь диапазон измерения относительной влажности составляет от 10 до 100%. При измерении относительной влажности воздуха на выходе из холодильника использовался аналогичный прибор, помещенный в отверстие выходного сглаживающего патрубка.

С целью определения объема воздуха, подаваемого в испарительную трубку, измерялась его скорость на входе в теплоноситель. Для этого был использован парный анемометр марки АКО-3. Диапазон измерения скорости направленного воздушного потока при температуре от 10 °С до +500С составляет от 0,3 до 5,0 м/сек. Погрешность измерения ± (0,1 ... 0,05) ≥ м/сек. Чувствительность светящейся части анемометра не превышает 0,2 м/сек. Расход воздуха с учетом расценок, полученных за скорость, определяется по следующей формуле:

G=3600fυ, m3/san где f — площадь поперечного сечения, измеряемая скоростью воздуха, м2; υ — скорость воздуха в измеряемом потоке, м/сек.

Контроль температурно-влажностных параметров окружающей среды осуществлялся перед каждым экспериментом. С этой целью был использован психрометрический гигрометр BИT-2, а также барометр ЗЛДБ-2-1БК.

Для предотвращения смешивания уличного воздуха с потоком отработанного воздуха, выравнивания температурных показателей, относительной влажности и скорости движения воздуха до и после охлаждения приняты продольные размеры воздухозаборников не менее 4 d . Где d-эквивалентный диаметр трубы и определяется по формуле:

л 4 F d=

P где F — площадь поперечного сечения трубы, м2; P — периметр трубы, м.

С целью уменьшения теплопотерь из трубы в окружающую среду ее периметр утепляют пористым полипропиленом, обладающим низкой теплопроводностью. После этого были разработаны корпусные корпуса из полихлорвинила для испарителей воды. Сборка блоков из досок в этом варианте становится более универсальной, появляется возможность сделать качественный холодильник из досок с различными геометрическими характеристиками. Ширина швеллеров в этом случае регулируется с помощью промежуточного слоя между досками и составляет 1,5 ... 3,0 мм возможна вариация. Позволяет оценить различную степень эффективности процесса тепломассообмена в каналах теплоносителя в зависимости от ширины каналов.

Температура и влажность воздуха осуществлялись с помощью цифрового влагомера с термометром AR 847. Диапазон измерений здесь был от -10 до +50 °С для температуры и от 5,0 до 98% для относительной влажности. Точность измерения температуры составила ±1°С, а относительной влажности — ±3,5%.

Скорость движения воздуха в каналах измерялась с помощью парового цифрового анемометра AR 836. Для измерения скорости воздуха блок испарителя снабжен аэродинамической трубкой. Длина его была взята до 4–5 метров длины блока вентилятора. Это способно обеспечить выравнивание воздушного потока. Техническая характеристика анемометра следующая: диапазон измерения 0 ... 45 м/сек, минимальная цена 0,3 м/сек и погрешность ±3%.

Для изучения капиллярных свойств бумагоподобного материала из органического стекла толщиной 1 мм изготовили несколько досок в виде каркаса. С обеих сторон к нему крепится исследуемый материал с помощью двухстороннего скотча. Эти доски погружают в емкость, наполненную водой, глубиной 1 см. В ходе эксперимента время измерялось с помощью секундомера ИТ-01. Высота подъема воды фиксируется штриховкой с делением на 1 мм.

Сравнительная характеристика капиллярно-пористых материалов, наиболее часто применяемых в мировой практике, приведена в Таблице.

Таблица

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

|

Название материала |

Высота капиллярного Вода, Примечание подъема воды 25 °C в водо- зависимости от времени, погло- см щение, 10 мин 20 мин 30 мин % |

|

Пористый ПЭ ТУ-6-55-221-1980-93, RF |

13,5 16,5 18,0 80–90 |

|

Поровинил ТУ 6-19-124-86, RF |

6,0 9,0 10,0 500–600 Поры закрыты |

|

Мипласт ТУ 6-05-1185-75, RF |

14 17,5 20 40–50 Поры закрыты |

|

Материал TREUH 040 Hollingswosth &Vose, Британская компания |

13,5 18,0 22,5 700–800 В составе имеется целлюлоза |

|

Материал фирмы Daramic, Германия |

14,3 18,5 — 600–700 В составе имеется целлюлоза |

|

Композиционный материал ТУ 5445055-00281097-2008, RF |

16,6- 18,5-23 >25 600–900 19,7 |

В отличие от уравнений равновесия тепло-влажность в улучшенной схеме вся энергия, идущая на испарение влаги при адиабатическом охлаждении воздуха, берется из охлажденного воздуха. При испарении воды с поверхности досок в холодильнике прямого действия, основанного на испарении воды, следует учитывать еще два дополнительных фактора.

Одним из них является дополнительная энергия, необходимая для испарения воды с поверхности пористого налета. Эта дополнительная энергия:

R = (2500,6 - 2,372 x t nm ) x 10 3 ,

Характеризуем его умножением на Дж/кг (ε). R-удельная теплота парообразования на кг выпаренной воды. Этот штрих является комплексным показателем влияния дополнительных энергозатрат на испарение из пор материала, его пористости, поверхности испарителя, глубины зоны испарения. В связи с тем, что этот коэффициент значительно сложнее определить теоретически, он определяется экспериментально, исходя из уравнения равновесия для каждого конкретного материала. Второй фактор заключается в учете энергии, необходимой для нагрева данной воды до температуры испарения. Энергия, потерянная при охлаждении 1м3 воздуха до заданной температуры ( t baş t son ), равна:

Cp( tba? — tson X где C — изобарная теплоемкость воздуха, Дж/кг.K; ρ — плотность воздуха, кг/м3; tbaş — начальная температура воздуха, °C; tson — последующая температура воздуха, 0C.

Эта энергия затрачивается на испарение воды любой М-массы 1м3 воздуха и нагревание этого количества воды до температуры испарения:

CsM(ts — t), где Cs — теплоемкость воды, Дж/кг.K; M — масса воды, кг; ts — температура воды, °C; tl — температура поверхности доски, °C.

Таким образом, уравнение баланса происходит следующим образом:

Cp( ^ - t son ) = ?RM + C s M ( h - t s ) = \pR + c ( t - t s ) ] m •

Отметим, что М отражает плотность пара в воздухе:

M = AW=(W -Wh ) = (p W (t W (th ), n son bas т son m son rbas m ba^ , где ΔWn — абсолютная разница влажности воздуха, кг/м3; Wn — абсолютная влажность воздуха (плотность пара), кг/м3; Wm — максимально возможная влажность воздуха, кг/м3; φ — относительная влажность воздуха,

φ = W n / W m .

Итоговая картина уравнения равновесия при воздушном охлаждении путем испарения воды с поверхности охлаждающей жидкости, которая должна испарять улучшенную воду, выглядит следующим образом:

CP ( t ba, — t son ) = \ £ R + C s M(t l — t s ) ] \^ son W m ( t son ) — V ba W m ( tbo, )\ (1)

Если ε =1, t l =t s , то воздух полностью насыщен влагой, формула (1) преобразуется в формулу для определения влажности воздуха термометром ( t yaş ):

C P (t b; - t yo; ) = R [Wm ( t ya; ) - V ba W m ( t ba; ) J

Аппроксимация трехмерного массива, полученная по этой формуле, позволяет получить формулу для определения температуры воздуха по мокрому термометру в рабочих диапазонах:

t ya; = ‘ b; (0,51 + 0,685^ ) - 3,76.

Заметим, что сравнение формулы (1) и (2) показывает, что максимально возможная температура воздуха на выходе может быть несколько ниже температуры воздуха по мокрому термометру, при этом температура воды, подаваемой непосредственно в эффективный хладагент меньше температуры ее испарения.

Формула уравнения равновесия при воздушном охлаждении путем испарения воды с поверхности охлаждающей жидкости с улучшенным испарением воды позволяет определить относительную влажность и температуру воздуха на выходе из холодильной установки в зависимости от условий выхода. Но он не несет информации о том, как достичь выходных цен. Кроме того, в эту формулу входит неизвестное значение температуры поверхности испарения. Возникает необходимость в математическом моделировании процесса тепломассообмена, протекающего в каналах испарительных трубок, предусмотренных усовершенствованной схемой.

Список литературы Исследование холодной обработки воздуха в птичнике в условиях Азербайджана

- Кириленко Н. Новые системы вентиляции // Сельский механизатор. 2004. №4. С. 24.

- DIRECTORATE-GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for the Tanning of Hides and Skins. May 2001.

- Соколов Г. А., Готовский Д. Г. Аэростазы животноводческих помещений. Витебск, 2004. 102 с.

- СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СН и П 41-01-2003, М., 2012. 76 с.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СН и П 23-01-99. Строительная климатология, М., 2012.

- Groulx N., Boudreault F., Orlov S. N., Grygorczyk R. Membrane reserves and hypotonic cell swelling // The Journal of membrane biology. 2006. V. 214. №1. P. 43-56. https://doi.org/10.1007/s00232-006-0080-8

- Gulevsky V. A., Shatsky V. P., Vysotskaja Z. V. A note on water vapozing type coolers. Scientific herald of Voronezh state university of architecture and civil engineering // Construction. Architecture. Transport. 2008. V. 3. №11. P. 95.

- Chatterjee S., Gadad S. S., Kundu T. K. Atomic force microscopy // Resonance. 2010. V. 15. №7. P. 622-642.