Исследование индустрий начальных этапов верхнего палеолита на стоянке Ушбулак-1 (Восточный Казахстан) в 2017 году

Автор: Анойкин А.А., Таймагамбетов Ж.К., Ульянов В.А., Харевич В.М., Шалагина А.В., Павленок Г.Д., Марковский Г.И., Гладышев С.А., Чеха А.М., Искаков Г.Т., Васильев С.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2017 г. Восточно-Казахстанским палеолитическим отрядом ИАЭТ СО РАН проводились археологические раскопки на стоянке Ушбулак-1. В данной статье представлены результаты исследования нижней пачки культурных отложений стоянки (слои 5-8), вскрытых раскопом 2. В полученном стратиграфическом разрезе выделено 12 литологических подразделений, содержащих археологический материал. Общее количество артефактов, обнаруженных в ходе раскопок и промывки рыхлых отложений, составило 7 709 экз. Археологический материал позволяет отнести данные комплексы к кругу индустрий начального этапа верхнего палеолита. Наиболее близкие аналоги материалов Ушбулака-1 фиксируются в археокомплексах Южной Сибири (Кара-Бом) и Северной Монголии (Толбор-4).

Восточный казахстан, начальный верхний палеолит, многослойная стоянка, первичное расщепление

Короткий адрес: https://sciup.org/145144868

IDR: 145144868 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Исследование индустрий начальных этапов верхнего палеолита на стоянке Ушбулак-1 (Восточный Казахстан) в 2017 году

В 2017 г. археологические изыскания на стоянке Ушбулак-1 [Шуньков и др., 2016] велись на нескольких участках*. Нижняя часть культурных отложений стоянки исследовалась раскопом 2, площадь которого составила 4,5 м2 (3 × 1,5 м), глубина от дневной поверхности – до 2,7 м.

Раскоп 2 заложен в створе раскопа 1 у подножия склона левого борта эрозионного вреза родника Восточный. В основании разреза залегает пачка грубообломочных пролювиальных отложений (слои 7 и 8), вскрытых до уровня на 1,2 м ниже уреза воды. Сверху они перекрыты тяжелыми суглинками слабопроточного водоема с линзами и прослоями супесей и гумусированных суглинков (слой 6), которые, в свою очередь, перекрываются легкосуглинистыми одресвяненными отложениями светло-серого цвета пролювиально-склонового генезиса (слой 5). Характерной особенностью отложений раскопа 2 является некарбонатность, чем они резко отличаются от пачки залегающих выше отложений раскопа 1.

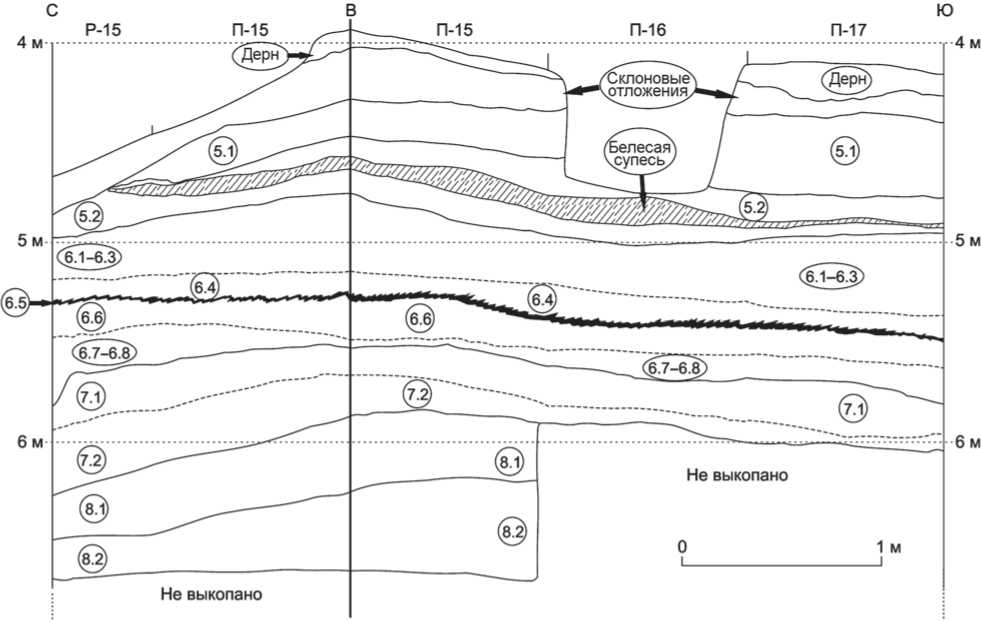

Полученный разрез четвертичных отложений имеет следующее строение (сверху вниз; рис. 1).

Слой 5. Супеси тяжелые, обильно насыщенные дресвой, светло-серые, умеренно сцементированные, не карбонатные. Отмечаются четко ограниченные охристые пятна вторичного ожелезнения размером 1–3 см в поперечнике. По потемнению слоя в подошвенной части и заметному увеличению количества пятен ожелезнения в нем выделено два прослоя – 5.1 и 5.2. В прослое 5.2 наблюдается локальный горизонт супесей одресвяненных, белесых, с нечетко выраженной мелкоплитчатой структурой. Нижнюю границу слоя 5 маркирует горизонт плохо сортированной дресвы с единичными включениями разноразмерного щебня. Мощность слоя 5 – до 0,6 м.

Слой 6. В нем выделено 8 стратиграфических горизонтов, чьи границы определялись, в первую очередь, по особенностям залегания в них археологического материала. В литологическом отношении в слое 6 можно выделить две основные пачки отложений. Верхняя пачка (6.1–6.4) преимущественно пролювиально-склонового происхождения. Супеси тяжелые, одресвяненные, серого цвета с коричневым оттенком, с тонкими (0,5–1,0 см) ровными прослоями обогащения дресвяно-песча-

Рис. 1. Стратиграфический разрез по северо-восточной и юго-восточной стенкам раскопа 2 стоянки Ушбулак-1.

ными включениями. Для нижней части характерно появление маломощных (0,5–1,0 см) непротяженных (20–40 см) линзовидных включений черно-коричневых гумусированых легких суглинков. Мощность верхней пачки отложений слоя 6 – 0,4–0,5 м.

Нижняя часть слоя 6 (6.5–6.8) в генетическом отношении представляет собой отложения мелководного слабопроточного водоема с относительно стабильным гидрологиче ским режимом и подавленной эрозионно-русловой активностью. Суглинки тяжелые, алевритистые, во влажном состоянии пластичные, с нечетко выраженной параллельнослоистой (ленточной) текстурой. В своей кровле маркируются маломощным (до 1,0–1,5 см), но хорошо выдержанным по простиранию, интенсивно отемненным прослоем обогащенного гумусом суглинка (6.5). Нижняя граница слоя 6 четкая, резкая, условно проводится по массовому появлению линз и прослоев крупнозернистых песков красноватоохристого цвета, обильно одресвяненных, умеренно сцементированных. Мощность нижней пачки слоя 6 – 0,3–0,4 м.

Слои 7, 8 представлены грубообломочными отложениями пролювиального происхождения.

Слой 7. Пачка щебнисто-дресвянистых отложений с песчано-суглинистым заполнителем порового типа коричнево-охристого цвета, обусловленного интенсивным развитием вторичного ожелезнения. Характеризуется хаотической ориентировкой обломков при их плотной равномерной забутовке. Щебень крупной и средней размерности. По увеличению содержания глинистой составляющей в заполнителе и средних размеров щебня к подошве слоя в нем выделено два прослоя – 7.1 и 7.2. Мощность слоя 7 – 0,3–0,5 м.

Слой 8. Пачка пестроцветных дресвяно-щебнистых отложений с включением единичных глыб и песчано-суглинистым заполнителем порового типа. Щебень преимущественно крупный. Вскрытая мощность слоя 8 – до 0,8 м.

Археологический материал был зафиксирован в прослое 5.2, а также во всех выделенных подразделениях слоев 6, 7. Общее количество каменных артефактов, полученных в раскопе 2, составляет 7 709 экз. Из них при промывке рыхлых отложений было получено 5 806 экз., которые в основном представлены отходами производства и мелкими сколами или их фрагментами: пластины – 1 317 экз.; от-щепы – 1 281 экз.; обломки, осколки – 1 380 экз.; чешуйки – 1 794 экз.; фрагменты орудий и сколы с эпизодической ретушью – 33 экз.

Также в слоях 6, 7 было найдено более 200 неопределимых фрагментов костей копытных среднего размерного класса (лошадь/архар). Размер обломков составляет в основном от 1–2 до 2–5 см. Определимые остатки представлены исключительно зубами и их обломками. В слоях 6.3–6.5 отмечено 4 мелких обломка зубов лошади (Equus sp.). В слое 7.1 – также 4 небольших обломка лошадиных зубов и 2 зуба архара (Ovis ammon) из верхней и нижней челюсти. Поскольку в этом же слое ранее была обнаружена целая первая фаланга кулана (Equus hemionus), не исключено, что и обломки зубов лошади относятся именно к этому виду.

Общий состав коллекции артефактов, зафиксированных при работах непосредственно в раскопе 2 (1 903 экз.), представлен в табл. 1. В коллекции присутствуют продукты всех стадий расщепления – от блоков сырья со сколами апробации и нуклеусов разной степени утилизации до законченных изделий с вторичной обработкой. В целом археологический материал с технологической и типологической точек зрения выглядит достаточно однородным.

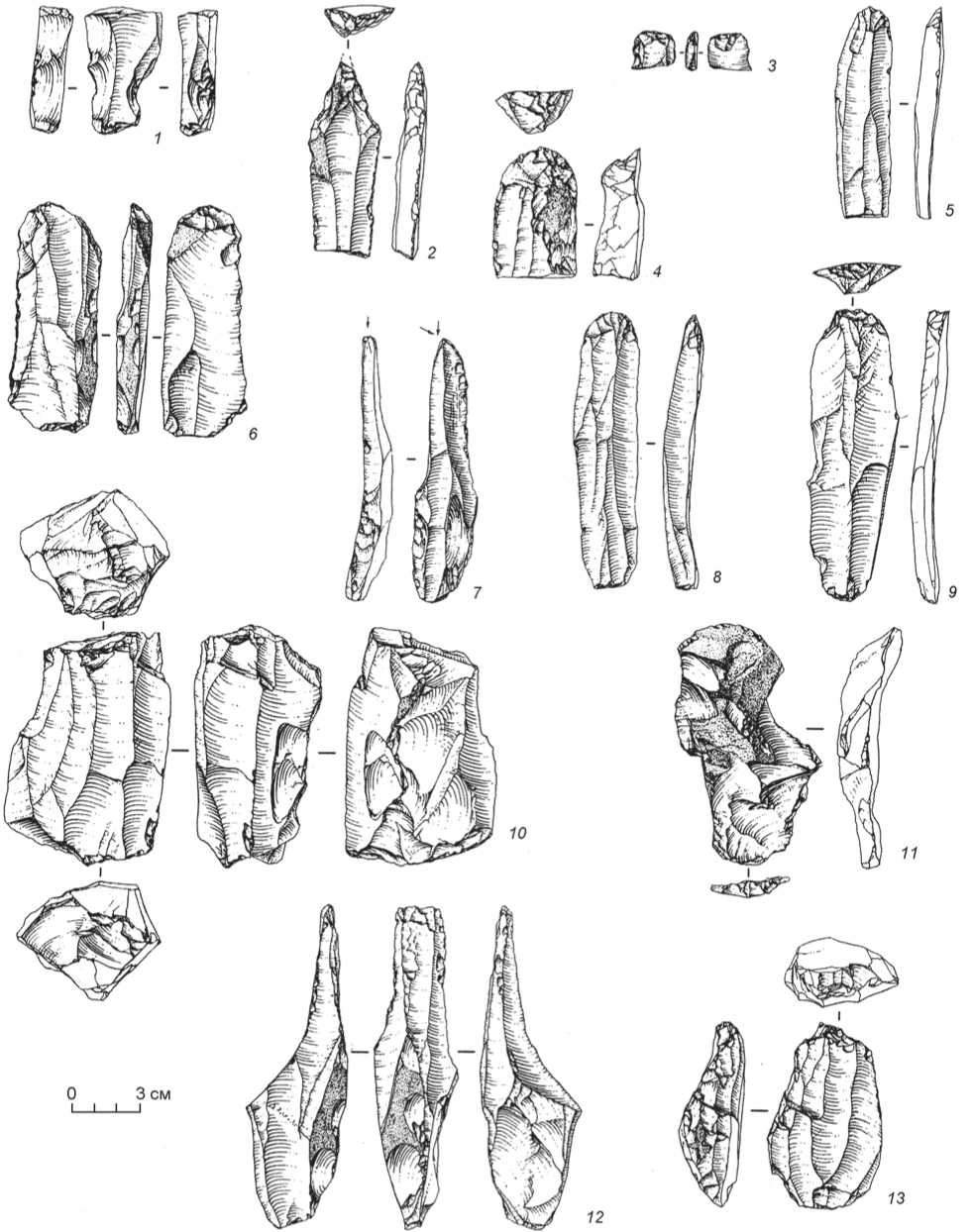

При анализе каменной индустрии слоев 5.2–7 отчетливо прослеживается ее пластинчатая направленность. Количество пластин вдвое превышает число отщепов. Они же служили и основными заготовками при изготовлении орудий. Практически все ядрища предназначены для получения удлиненных заготовок (рис. 2, 13 ). Судя по типологическому ряду нуклеусов (табл. 2), включающему 9 разновидностей (не считая нуклевидных обломков и галек со сколами апробации), основная масса пластин производилась с широкофронтальных ядрищ встречного параллельного скалывания со смещенными относительно друг друга площадками (рис. 2, 10 ). На получение пластинчатых заготовок было направлено и расщепление немногочисленных торцовых нуклеусов, также двухплощадочных.

Эти наблюдения хорошо согласуются с морфологией удлиненных сколов, среди которых доминируют изделия с однонаправленной и встречной параллельной огранкой. Для них характерны гладкие ударные площадки, и на подавляющем количестве изделий фиксируются различные приемы подготовки зоны расщепления, включая пикетаж.

Среди технических сколов (рис. 2, 11 ) следует отметить представительную серию крупных полу-реберчатых и реберчатых пластин, заныривающих сколов (рис. 2, 12 ), а также нескольких «полутаблеток». Эти типы, как правило, также ассоциируются с верхнепалеолитическим объемным пластинчатым расщеплением.

Орудийный набор включает 14 типологически выраженных категорий изделий (табл. 3). Наиболее многочисленными категориями здесь являются концевые скребки (рис. 2, 4, 5, 8, 9 ), интенсивно ретушированные пластины и орудия с ретушированными выемками. Заметна доля тронкированных и тронки-рованно-фасетированных изделий (рис. 2, 6 ), а также

Таблица 1. Состав каменной индустрии из раскопа 2 стоянки Ушбулак-1

|

о

|

о? |

00 |

•n |

ог |

ОГ |

ri гч |

in |

40^ |

ОГ |

40 |

’—г |

ГП |

ОО |

V |

о |

rq 9 |

ОГ |

°\ |

^г. |

о_ |

о |

о |

ГП |

r-f |

Ох^ |

СП гч |

ОО |

ГП |

00 |

|||

|

m |

ID ГО |

oo СЧ |

in |

’—1 |

rq |

Ох СЧ |

ОО ОО |

о |

’—1 |

й |

о |

СЧ Ох |

ОО |

Й |

Г- |

о 00 |

’—1 |

40 |

2 |

m |

00 |

^н |

гч 00 |

40 |

40 |

ID |

Ох 40 СЧ |

7 |

04 |

04 |

||

|

ОО |

о? |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

^н |

1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

m |

Г1 |

1 |

1—1 |

||||||||||||

|

l> |

о? |

O4_ ri |

of |

ОГ |

о |

40 гч |

in |

40 |

ОГ |

о |

Ох^ 4ОГ |

in |

40^ |

ОГ |

ID оГ m |

о |

ОО ci |

in |

Ох^ |

о |

1 |

ГП |

о |

rq 40 гч |

Г1г |

ГП |

СП |

^ |

||||

|

m |

п |

•П |

’—1 |

ID ГЧ |

40 |

ОО |

ГП |

ш |

СЧ |

ГП |

40 |

г- |

ш |

40 |

’—1 |

Ох СЧ |

m |

2 |

^н |

1 |

00 |

^ |

40 гч |

ОО |

S |

ГП |

40 ГО |

"D |

||||

|

ri |

m |

m |

rn |

04 |

ГП |

о |

rl |

X- |

г- |

о |

ГП |

1 |

1 |

^ |

1 |

Г- |

in |

’—1 |

^н |

1 |

40 |

Г1 |

m ID |

Ох |

m |

40 |

04 |

|||||

|

r< |

2 |

04 rq |

СЧ СЧ |

m |

’—1 |

40 гч гч |

ГП |

m |

’—1 |

’—1 |

ГП |

9 |

г- |

ш |

гч m |

’—1 |

СЧ СЧ |

ОО СЧ |

2 |

1 |

1 |

гч |

о |

Г1 |

m гч гч |

Г1 |

сч СЧ |

Ох СЧ |

гч m |

^П 40 оо |

||

|

40 |

о? |

о |

о |

40 00 |

40^ |

40 |

ОО |

С^ |

40^ |

ci |

ci |

*^1 |

*^1 |

rq |

1 |

о |

ОО |

о? |

00 о |

о |

40 |

ГП |

Ох^ |

о гч |

40^ ci |

V |

г^ 40 |

|||||

|

m |

m |

rn |

ID |

ГП |

ОО |

г- |

о |

ш |

ОО СЧ |

Ох |

сч сч |

о |

с-1 |

гч 00 m |

1 |

40 |

40 Ох СЧ |

й |

г- |

^н |

ГО 40 |

ГП |

m |

40 40 |

ОО СЧ |

о |

m |

ID |

оо |

|||

|

ОО |

m |

^ |

’—1 |

40 |

rl |

1—1 |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

1 |

1 |

1 |

^ |

1 |

’—1 |

Ох |

’—1 |

1 |

1 |

^н |

’—1 |

1 |

00 |

’—1 |

^ |

ГП |

й |

|||||

|

40 |

2 |

О гч |

rl |

-X |

’—1 |

г- |

1 |

^ |

’—1 |

’—1 |

ID ID |

1 |

’—1 |

m |

40 |

^н |

1 |

40 |

^ |

ri |

00 гч |

^ |

ОО |

40 |

||||||||

|

m |

о |

rl |

СЧ |

40 |

1 |

1 |

1 |

ГО |

1 |

1 |

’—1 |

с-1 |

1 |

1 |

гч |

’—1 |

1—1 |

m |

’—1 |

’—1 |

’—1 |

|||||||||||

|

40 |

m |

ID |

г- |

Ох |

ГП |

X" |

’—1 |

Ох |

’—1 |

ОО |

с-1 |

1 |

ГР |

1 |

с-1 |

о |

m |

^н |

1 |

гч m |

ОО |

00 |

о |

^ |

"н |

|||||||

|

s |

2 |

ID |

’—1 |

ГП |

rl |

СЧ |

1 |

ГП |

^ |

1 |

00 гч |

1 |

1 |

Й |

ОО |

1 |

1 |

m |

’—1 |

Г1 |

40 |

’—1 |

in |

1 |

гч |

|||||||

|

40 |

2 |

го |

X" |

rl |

с-1 |

’—1 |

1 |

ГП |

1—1 |

1 |

-г |

1 |

1 |

2 |

40 |

^н |

1 |

00 |

ГП |

in |

ГП |

ОО |

1 |

"* |

||||||||

|

40 |

m |

^ |

’—1 |

ID ГЧ |

ГП |

’—1 |

1—1 |

’—1 |

ГП |

о |

ГП |

с-1 |

’—1 |

гч 40 |

1 |

’—1 |

in |

ОО |

^н |

04 |

Г- |

Г1 |

гч |

Г1 |

ГП |

40 |

о |

|||||

|

40 |

m |

^ |

’—1 |

^ |

’—1 |

X" |

’—1 |

ГП |

’—1 |

’—1 |

1 |

1 |

ео гч |

1 |

’—1 |

in |

Г- |

^н |

1 |

гч |

1 |

Г1 |

Г1 |

in |

^ |

о |

04 ■н |

|||||

|

ri |

2 |

m |

rl |

1—1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

ID |

1 |

1 |

ГП |

с-1 |

1 |

1 |

^н |

’—1 |

1 |

40 |

1 |

in |

’—1 |

"* |

Ох |

|||||||

|

w s t; 4 s x X cd У |

x 4 x 4 >. И |

X о « |

х ч ю о 00 к х м о Ч « |

х cd Ч К О о о х W X IX ^cd |

5 ч о V X и см у X X и CD Н |

О К X X м о К |

00 К X X О н м |

X cd М X cd К О X ч х W м cd X п: о к |

cd Н X а х W м cd а X п: о к |

00 Н cd У 00 ю ОО |

00 н cd У 00 ю ОО л о К |

00 м 00 cd ¥ О к к 00 м н о ОО н о 00 |

00 м 00 cd W |

К « cd О Ч К >s о к cd К W М cd К п: о к |

00 К в 2 cd М К Л К cd |

5 я X н СО ее Ч С |

Л1 )Х о к X X в |

Ох )Х о X X X В |

Ох с-1 )Х О X X X В |

S S Ох 7 )Х о X X X в |

X X X н V я ^ К |

X X X н V я ч X О а X 5 |

5 X « 5 н о 3 н я X X X н V я ^ К |

AI )Х О X X ч 3 00 X X |

Ох 7 )Х О X X Ч 5 00 X X п: 00 о |

5 X « 3 н О |

AI )Х О X X ч 5 00 X X |

s Ox 7 )X о X X ч 5 о X X п: о о |

S Ох СЧ VI )Х о X X ч 3 00 X « 00 |

X ч о V о х" о ч ко о |

Cj eq |

|

Рис. 2. Каменные артефакты из раскопа 2 стоянки Ушбулак-1 (художник М.Е. Медовикова).

1 – горизонт 7.2; 2, 4–7, 10, 12, 13 – горизонт 7.1; 3, 9 – горизонт 6.6; 8 – горизонт 6.4; 11 – горизонт 6.7.

1 – пластина с «перехватом»; 2 – ретушированный остроконечник-перфоратор; 3 – фрагмент орудия с подтеской; 4, 5, 8, 9 – концевые скребки на пластинах; 6 – тронкированно-фасетированное изделие; 7 – резец; 10, 13 – нуклеусы; 11, 12 – технические сколы.

Таблица 2. Состав нуклевидных форм из раскопа 2 стоянки Ушбулак-1

|

Категория/тип |

6.1 |

6.2 |

6.8 |

7.1 |

7.2 |

Всего |

|

|

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

% |

|

|

Параллельные, с широким фронтом |

1 |

1 |

1 |

20 |

2 |

25 |

71,4 |

|

одноплощадочные однофронтальные для отщепов |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

2,9 |

|

одноплощадочные однофронтальные для пластин |

– |

– |

– |

3 |

– |

3 |

8,6 |

|

двухплощадочные однофронтальные встречные для пластинчатых отщепов |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

2,9 |

|

двухплощадочные однофронтальные встречные для пластин |

– |

1 |

– |

3 |

– |

4 |

11,4 |

|

двухплощадочные однофронтальные встречные, со смещением площадок, для пластин |

1 |

– |

1 |

10 |

2 |

14 |

40,0 |

|

двухплощадочные двухфронтальные встречные для пластин |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

2,9 |

|

двухплощадочные двухфронтальные со смежными площадками, для пластин |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

2,9 |

|

Параллельные, торцовые |

– |

– |

– |

2 |

1 |

3 |

8,6 |

|

одноплощадочный однофронтальный для пластин |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

2,9 |

|

двухплощадочные однофронтальные для пластинок |

– |

– |

– |

2 |

– |

2 |

5,7 |

|

Нуклевидные обломки |

– |

– |

– |

5 |

– |

5 |

14,3 |

|

Гальки со сколами |

– |

– |

– |

2 |

– |

2 |

5,7 |

|

Всего |

1 |

1 |

1 |

29 |

3 |

35 |

100 |

Таблица 3. Состав орудийных форм из раскопа 2 стоянки Ушбулак-1

|

Категория/тип |

5.2 |

6.1 |

6.2 |

6.3 |

6.4 |

6.5 |

6.6 |

6.7 |

6.8 |

6 |

7.1 |

7.2 |

7 |

Всего |

|||

|

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

экз. |

% |

экз. |

экз. |

экз. |

% |

экз. |

% |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

|

Скребла |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

– |

1 |

– |

3 |

6,9 |

– |

– |

– |

– |

3 |

1,8 |

|

продольные |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

2,3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,6 |

|

поперечные |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

1 |

2,3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,6 |

|

диагональные |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

2,3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,6 |

|

Скребки |

– |

– |

1 |

2 |

1 |

2 |

– |

– |

– |

6 |

13,6 |

27 |

– |

27 |

20,9 |

33 |

18,8 |

|

концевые на пластинах |

– |

– |

1 |

2 |

1 |

2 |

– |

– |

– |

6 |

13,6 |

19 |

– |

19 |

14,7 |

25 |

14,2 |

|

концевые на пластинах, двойные |

– |

2 |

– |

2 |

1,6 |

2 |

1,1 |

||||||||||

|

концевые на пластинах, высокой формы |

– |

2 |

– |

2 |

1,6 |

2 |

1,1 |

||||||||||

|

угловые |

– |

3 |

– |

3 |

2,3 |

3 |

1,7 |

||||||||||

|

стрельчатые |

– |

1 |

– |

1 |

0,8 |

1 |

0,6 |

||||||||||

|

Остроконечники с ретушью |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

1 |

2,3 |

– |

– |

– |

– |

2 |

1,1 |

|

Остроконечники с подтеской основания |

1 |

– |

1 |

0,8 |

2 |

1,1 |

|||||||||||

|

Долотовидные |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

2,3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,6 |

|

Пластины с перехватом |

1 |

1 |

0,8 |

1 |

0,6 |

||||||||||||

|

Тронкированно-фасе-тированные изделия |

– |

– |

3 |

1 |

4 |

3,1 |

4 |

2,3 |

|||||||||

|

Ножи |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

2,3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,6 |

|

с ретушированным лезвием |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

2,3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,6 |

|

Резцы |

– |

– |

– |

1 |

– |

1 |

– |

– |

– |

2 |

4,5 |

1 |

– |

1 |

0,8 |

3 |

1,7 |

|

угловые |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

2,3 |

1 |

– |

1 |

0,8 |

2 |

1,1 |

|

поперечный |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

2,3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

0,6 |

|

Перфораторы/про-колки |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– |

1 |

2,3 |

2 |

1 |

3 |

2,3 |

4 |

2,3 |

Окончание табл. 3

Особенности первичного расщепления, а также характер орудийного набора позволяют интерпретировать данную индустрию как относящуюся к начальному этапу верхнего палеолита (НВП). Такой культурной атрибуции не противоречат и результаты абсолютного датирования. Так, в 2017 г. в AMS-лаборатории ЦКП «Геохронология кайнозоя» (г. Новосибирск) по мелким фрагментам костей был определен радиоуглеродный возраст нижней пачки отложений слоя 6 (6.5–6.8) – 41 110 ± 302 л.н. (NSKА-01811). При обработке этих данных с помощью программы OxCal получена калиброванная дата – 45 249–44 012 calBP (OxCal, v. 4.3.2.).

Комплексы НВП были изначально охарактеризованы на примере материалов стоянки Бокер-Тахтит и грота Кзар-Акил (Левант) и в настоящее время идентифицированы во многих районах Евразии. Для них характерны доминирование технологии производства крупных пластин и удлиненных остроконечных сколов, преобладание в орудийном наборе некоторых специфических верхнепалеолитических типов орудий. Выделяются несколько регионов, где встречены индустрии начального верхнего палеолита, – Центральная Европа, Ближний Восток, Горный Алтай, Забайкалье, Монголия, Северный Китай [Деревянко, 2011].

По особенностям первичного расщепления и набору орудийных типов индустрия слоев 5.2–7 Уш-булака-1 аналогична стратифицированным НВП-комплексам, найденным на территории Южной Сибири (Кара-Бом) и Северной Монголии (Толбор-4).

Занимая относительно близкое географическое положение, Ушбулак-1 позволяет объединить все эти индустрии в один макрорегион и проследить возможные пути распространения пластинчатых НВП-индустрий в северной части Центральной Азии.

Результаты раскопок в 2017 г. на стоянке Ушбу-лак-1 показали, что в настоящее время она является наиболее перспективным объектом изучения ранних этапов верхнего палеолита в регионе.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Исследование индустрий начальных этапов верхнего палеолита на стоянке Ушбулак-1 (Восточный Казахстан) в 2017 году

- Деревянко А.П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. - 560 с.

- Шуньков М.В., Таймагамбетов Ж.К., Анойкин А. А., Павленок К.К., Харевич В.М., Козликин М.Б., Павлемок Г. Д. Новая многослойная верхнепалеолитическая стоянка Ушбулак-1 в Восточном Казахстане // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 208-213.