Исследование индустрий рубежа плейстоцена и голоцена на стоянке Ушбулак-1 в 2017 году

Автор: Павленок Г.Д., Анойкин А.А., Таймагамбетов Ж.К., Ульянов В.А., Шалагина А.В., Харевич В.М., Марковский Г.И., Гладышев С.А., Чеха А.М., Искаков Г.Т., Васильев С.К.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет результаты изучения верхней пачки отложений на многослойной палеолитической стоянке Ушбулак-1 (Восточный Казахстан) в 2017 г. Раскоп площадью 6 м2 был заложен в верхней части разведочной траншеи 2016 г. и пройден на глубину 3,4 м от дневной поверхности (слои 1-3). В стратиграфическом разрезе выделено три основных литологических подразделения, содержащих немногочисленный археологический материал. Общее количество артефактов - 189 экз. Технико-типологические характеристики археологического материала и его положение в стратиграфической последовательности позволяют предварительно выделить два разновременных комплекса - голоценовый (слой 1) и финальноплейстоценовый (слои 2-3). Материалы плейстоценовых отложений, скорее всего, относятся к финальному верхнему палеолиту. Это можно заключить как по характеру материала, так и по сходству с материалами стратифицированных комплексов Южной Сибири.

Восточный казахстан, многослойная стоянка, стратиграфический разрез, голоцен, плейстоцен, финальный верхний палеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145144866

IDR: 145144866 | УДК: 902.03

Текст научной статьи Исследование индустрий рубежа плейстоцена и голоцена на стоянке Ушбулак-1 в 2017 году

Многослойная стоянка Ушбулак-1 (Во сточный Казахстан), обнаруженная в 2016 г., в полевом сезоне 2017 г. изучалась двумя раскопами (см. статью А.А. Анойкина и др. «Исследование индустрий начальных этапов верхнего палеолита на стоянке Ушбулак-1 (Восточный Казахстан) в 2017 году» в настоящем сборнике). Данная работа посвящена результатам исследования верхней части культурных отложений стоянки раскопом 1, площадью 6 м2, пройденным от дневной поверхности на глубину до 3,4 м.

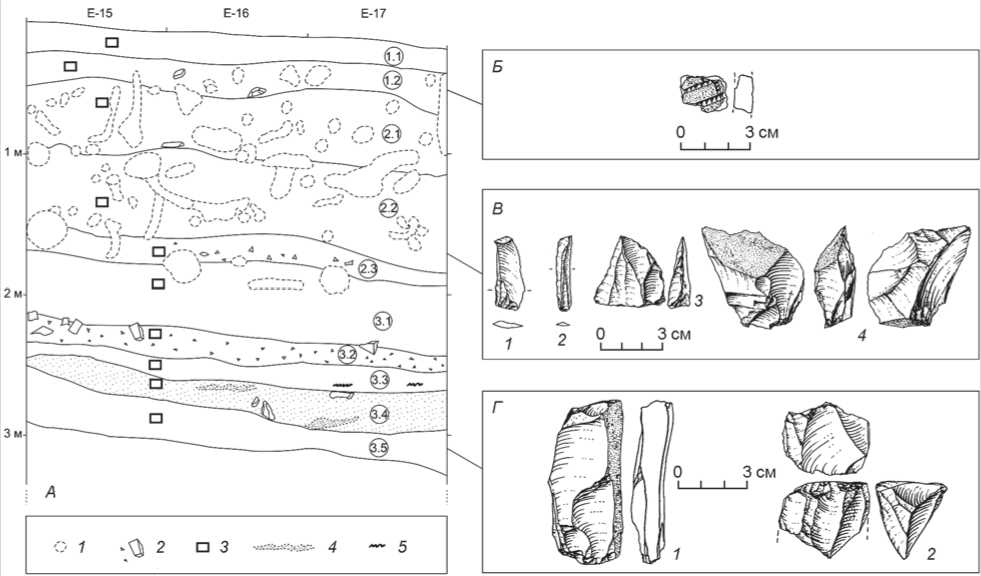

Раскоп 1 заложен в верхней прибровочной части склона левого борта долины ручья Ушбулак. Раскопом глубиной 3,4 м вскрыта пачка в различной степени одресвяненных супесей алевритистых и суглинков легких алевритистых с единичными про слоями умеренного обогащения щебнисто-дресвянистым материалом преимущественно гра-нитоидного состава. Вся толща вскрытых отложений в различной степени скреплена цементом карбонатного состава. Полученный разрез (см. рисунок , А ) имеет следующее строение (сверху вниз):

Слой 1 объединяет пачку из двух подразделений.

Прослой 1.1. Гумусовый горизонт современной почвы. Супесь алевритистая темноцветная, сильно гумусированная, пористая, с мелкозернистой и пылеватой структурой, умеренно опесчаненная. Нижняя граница нечеткая, на большем своем протяжении нарушена землероинами. Мощность прослоя 1.1 – 0,15–0,20 м.

Прослой 1.2. Супесь алевритистая черно-коричневая. Отмечается увеличение содержания мелко-дресвянистых включений (до 10 % проективной площади), явно выраженная слабая цементация мелкозема. Общая пораженность кротовинами достигает до 90 % проективной площади. В верхней части наблюдается его частичное срезание прослоем 1.1 за счет склонового смещения. Мощность прослоя 1.2 – 0,20–0,25 м.

Слой 2 объединяет толщу из трех стратиграфических подразделений общей мощностью ок. 1,2 м, соответствующих различным динамическим фазам проявления делювиально-пролювиальной деятельности.

Прослой 2.1. Супесь алевритистая светло-серая слабо сцементированная, умеренно одресвянен-ная, с непрочной мелкозернисто-пылеватой структурой. Пораженность землероинами до стигает 80 % проективной площади. Мощность прослоя – до 0,4–0,5 м.

Палеолитическая стоянка Ушбулак-1 (раскоп 1).

А – схема стратиграфического разреза раскопа 1: 1 – кротовина; 2 – обломочный материал; 3 – места отбора образцов грунта; 4 – песчаная линза; 5 – прослой Fe-Mn.

Б –каменный артефакт слоя 1 – фрагмент керамики с орнаментом.

В – каменные артефакты слоя 2: 1 – пластинка; 2 – микропластина; 3 – отщеп с функциональной ретушью; 4 – отщеп с фасиальной обработкой вентральной поверхности.

Г – каменные артефакты слоя 3: 1 – технический скол; 2 – подпризматический нуклеус для пластинок.

Прослой 2.2. Супесь алевритистая сильно осветленная (белесая со слабым палевым оттенком). Отличается от прослоя 2.1 повышенной цементацией. Структура прочная разнозернистая и пылеватая. Сравнительно обильно насыщен дресвой и щебнем сапролитизированных гранитоидов (до 20 % проективной площади). Мощность прослоя 2.2 – 0,5–0,7 м.

Прослой 2.3. Обильно насыщенный хаотически ориентированным мелкощебнисто-дресвянистым материалом прослой супесей легких алевритистых белесых (светло-серых) от 40 % в северо-восточной половине шурфа до единичных включений в западном углу раскопа. Мощность прослоя 2.3 – 0,15–0,20 м.

Слой 3. Пачка супесей и суглинков легких алевритистых палевых, палево-коричневых и серо-коричневых цветов общей мощностью от 1,2 до 1,4 м, с прослоями обогащения слабоотмытым плохо сортированным дресвяно-песчаным материалом и единичными включениями хаотически ориентированного разноразмерного щебня гранитоид-ного состава. Включает в себя пять подразделений.

Прослой 3.1. Суглинки легкие алевритистые коричневые и палево-коричневые, плотного сложения, с проявляющейся при высыхании крупностолбовидной структурой. Отмечается усиление цементации осадка. Мощность прослоя 3.1 – 0,4–0,5 м.

Прослой 3.2. Щебнисто-дресвянистый прослой с единичными включениями средне- и крупнощебнистых обломков предельно сапролитизиро-ванных гранитов и гранодиоритов. Заполнитель базального типа невыдержанного гранулометрического состава, представлен преимущественно супесями от легких до тяжелых, палево-коричневых и серо-коричневых цветов. Мощность прослоя 3.2 – 0,1–0,2 м.

Прослой 3.3. Супесь алевритистая палево-коричневого цвета обильно насыщенная мелкозернистым песчанистым материалом, с включением в приподошвенной части невыдержанных по простиранию обогащенных дресвой линз и редких тонких (от первых мм до 0,5 см) темноцветных прослоев мелкокристаллических Fe-Mn новообразований, свидетельствущих об обстановках продолжительного избыточного увлажнения грунта во время или сразу после формирования осадка. Мощность прослоя 3.3 – 0,1–0,2 м.

Прослой 3.4. Линзовидный невыдержанный по мощности прослой песков разнозернистых слабо алевритистых, обильно одресвяненных, местами с включениями мелкого щебня сапролитизиро-ванных гранитоидов. Осадок испытал умеренную аквальную переработку. Мощность прослоя 3.4 – 0,1–0,3 м.

Прослой 3.5. Пески мелкозернистые и супеси алевритистые в разной степени отмытые, подстилаемые невыдержанным по мощности прослоем плохо сортированного мелкощебнисто-дресвянистого материала с супесчаным заполнителем. В нижней части появляются обильные включения хаотически ориентированного неокатанного материала размерности крупного щебня преимущественно изоме-тричной формы. Мощность прослоя 3.5 – 0,1–0,4 м.

Арте факты неравномерно рассеяны практически по всей толще вскрытых отложений. Наибольшая их концентрация (61 экз.) фиксируется в голоценовой пачке слоя 1. Материал представлен изделиями из камня (23. экз.), неопределимыми фаунистическими остатками (27 экз.), а также мелкими фрагментами керамики (11 экз.) из сильно запе-соченого теста с примесью дресвы и шамота, один из которых имеет прочерченный орнамент в виде горизонтальных линий (см. рисунок , Б ). Каменная индустрия представлена лишь дебитажем (отщепы, пластинки, технические сколы) и отходами производства. Кроме слоя 1 керамика более не обнаружена ни в одном стратиграфическом подразделении.

Пачка отложений слоя 2, чье формирование, по-видимому, относится к финалу плейстоценовой эпохи, содержит две зоны концентрации материала в прослоях 2.1 (29 экз.) и 2.2 (46 экз.), тогда как прослой 2.3 (10 экз.) гораздо менее богат артефактами. Материалы прослоя 2.1 близки находкам слоя 1: это отщепы, пластинки, технические сколы и отходы производства в каменной индустрии. Фаунистический материал имеет лучшую сохранность, чем в слое 1, что позволило определить некоторые виды животных – архар ( Ovis ammon ), сибирский горный козел ( Capra sibirica ) и лошадь.

Наиболее представлены в археологическом плане материалы прослоя 2.2. Каменный инвентарь состоит из дебитажа (18 экз.): отщепы, пластинчатые от-щепы, пластина, пластинки (см. рисунок , В, 1 ), микропластины (см. рисунок , В, 2 ), технические сколы; отходов производства (7 экз.) и одной расколотой гальки, морфология которой позволяет интерпретировать находку как отбойник. Кроме того, это единственный комплекс в раскопе 1, где представлены изделия со следами вторичной обработки. Это отщеп (см. рисунок , В, 3 ) и пластина с функциональной ретушью, а также отщеп с унифасиальной обработкой плоскости вентрала (см. рисунок , В, 4 ). Фаунистический материал представлен остатками тех же видов животных, что и в прослое 2.1, а также кулана ( Equus hemionus ).

Материалы прослоя 2.3 (10 экз.) включают от-щепы, микропластны, технические сколы и отходы производства, а также неопределимые фрагменты костей.

Пачка отложений слоя 3 начинается со стерильного в археологическом плане прослоя 3.1. Насыщенность контакта прослоев 3.2 и 3.3 очень незначительна – 12 артефактов: отщепы, пластинки, технические сколы и отходы производства. Также в прослое присутствуют находки фауны в виде неопределимых фрагментов ко стей. Прослой 3.4 в археологическом плане стерилен. Прослой 3.5 – наиболее насыщенный артефактами прослой нижней пачки отложений – 30 экз. Это отщепы, пластинчатые отщепы, пластинки, технические сколы (см. рисунок , Г, 1 ), отходы производства и неопределимые фрагменты костей животных. Наиболее интересной находкой в коллекции прослоя является подпризматический нуклеус для пластинок, выполненный на обломке (см. рисунок , В, 2 ). Первоначально утилизация ядрища проводилась с терминальной части остаточного нуклеуса на тот же фронт, т.к. на нем фиксируются негативы пластинок встречного направления. Неудачная подправка ударной площадки исходного ядрища оставила глубокие выломы и удалила часть высоты фронта. В итоге нуклеус стал утилизироваться с новой площадки на тот же фронт, но уже во встречном направлении.

При анализе каменных индустрий стратиграфических подразделений раскопа 1 прослеживается их отчетливо микро- и мелкопластинчатая направленность (даже при учете малочисленности коллекции), что подтверждает и единственный на все коллекции нуклеус. Кроме того, это малое количество пластин (преимущественно нерегулярной морфологии) при значительно большем количестве отще-пов. Еще одной важной характеристикой выглядит такой специфический прием оформления орудий, как фасиальная обработка.

Даже столь немногочисленные характеристики каменного инвентаря позволяют выдвинуть гипотезу о том, что наиболее близкие аналогии рассмотренному материалу можно найти в заклю- чительной стадии верхнего палеолита Южной Сибири (Алтая). Это развитое микрорасщепление, в т.ч. и на основе призматического скалывания, большой процент укороченных сколов среди дебитажа, и, что наиболее важно – схожие специфические приемы обработки орудий, заключающиеся в фасиальной обработке изделий (бифасы) [Природная среда…, 2003; Маркин, 2007]. Подобные предположения, безусловно, нуждаются в подтверждении новыми данными, в первую очередь более многочисленными и представительными коллекциями, что повышает значение дальнейшего исследования стоянки Ушбулак-1 как единственного стратифицированного памятника с материалами поздних этапов верхнего палеолита в регионе.

Список литературы Исследование индустрий рубежа плейстоцена и голоцена на стоянке Ушбулак-1 в 2017 году

- Маркин С.В. Финальная стадия верхнего палеолита Алтая // Северная Азия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология: Всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию Михаила Михайловича Герасимова. - Иркутск: Оттиск, 2007. - Т. I. - С. 391-398.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, ГФ. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. - 448 с.