Исследование эффективности перевода установок электроцентробежных насосов в периодический режим эксплуатации

Автор: Мишуринских С.В., Павлов Н.В., Семенов А.С., Калинин И.С.

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Электротехнические комплексы и системы

Статья в выпуске: 3 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

Повышение энергетической эффективности функционирования объектов механизированной добычи нефти является актуальной технической задачей. В настоящее время в составе механизированного фонда нефтедобывающих предприятий преобладают установки электроцентробежных насосов (УЭЦН). Для повышения энергоэффективности их эксплуатации существует ряд методов, одним из которых является перевод в периодический режим работы. В данном исследовании разработана методика для оценки энергетической эффективности УЭЦН в периодическом режиме работы с учётом изменения параметров технологического процесса и параметров функционирования оборудования. На основе разработанной методики выполнена оценка энергоэффективности функционирования УЭЦН в периодическом режиме работы при различных отношениях дебита скважины к номинальной производительности насоса, а также при различном соотношении длительности времени работы и простоя в цикле. Полученные в результате расчётов данные могут быть использованы в качестве практических рекомендаций при выборе параметров периодического режима работы УЭЦН для снижения затрат на электроэнергию при добыче нефти.

Установка электроцентробежного насоса, периодический режим, энергоэффективность, электропотребление

Короткий адрес: https://sciup.org/147252016

IDR: 147252016 | УДК: 622.276.054.23 | DOI: 10.14529/power250304

Текст научной статьи Исследование эффективности перевода установок электроцентробежных насосов в периодический режим эксплуатации

На данный момент разрабатываемые нефтяные месторождения постепенно переходят на поздние стадии эксплуатации, характеризующиеся снижением дебита [1]. В связи с тем, что на подъём пластовой жидкости затрачивается значительное количество электроэнергии, а в составе механизированного фонда добывающих скважин преобладают УЭЦН, вопрос повышения их энергоэффективности является актуальным и представляет значительный практический интерес [2, 3].

Перевод УЭЦН в периодический режим работы всё чаще рассматривается как один из методов повышения энергоэффективности. Так, авторы работ [4, 5] отмечают повышение эффективности работы насосов при переводе их в периодический режим функционирования на основании опыта эксплуатации. В других исследованиях [6, 7] рассматривается определение оптимальных параметров периодического режима работы УЭЦН, а в [8] авторами рассмотрен вопрос определения рациональных значений динамического уровня в периодическом режиме. Эффективность перевода УЭЦН в периодический режим работы обусловлена тем, что наибольшие потери в установке приходятся на насос [9] и они могут быть минимизированы за счёт определения рациональных параметров режима её работы.

Таким образом, с учётом снижения дебита функционирующих скважин и наличия положительного опыта эксплуатации УЭЦН в периодическом режиме исследование и оценка эффективности перевода УЭЦН в периодический режим при различных параметрах функционирования установки является актуальной научно-практической задачей.

Расчёт удельного электропотребления установки электроцентробежного насоса

Расчёт электропотребления УЭЦН в периодическом режиме работы связан с выполнением ряда однотипных вычислений, в которых необходимо учитывать изменение как технологических параметров, так и параметров функционирования оборудования. Для выполнения данных расчётов авторами разработана следующая методика.

Удельное электропотребление на добычу скважинной жидкости с использованием УЭЦН рассчитывается по формуле [8]

w уд

24 ( р пэд + А Р кл + A P T + А р су ) Q ЭЦНΔ T

где P ПЭД – активная мощность, потребляемая погружным электродвигателем (ПЭД), кВт; Δ P КЛ – потери активной мощности в кабельной линии (КЛ), кВт; Δ P Т – потери активной мощности в трансформаторе, кВт; Δ P СУ – потери активной мощности в станции управления, кВт; Q ЭЦН – производительность насоса за сутки (дебит скважины), м3/сут; Δ T – рассматриваемый временной промежуток, сут.

Потребляемая насосом активная мощность, необходимая для поддержания заданных технологических параметров, зависит от ряда факторов:

Р ж g | p 10 6 + H дин | 2 эцн А T ( 1 + 0,4 ( V h - V b ) )

l Рж g J I q - 3 I р 1редвкл

86400ηЭЦНηПЭД ηПЭД , где ρж – плотность поднимаемой жидкости, кг/м3; g – ускорение свободного падения, принимаемое равным 9,81 м/с2; pбуф – буферное давление, МПа; Hдин – динамический уровень жидкости в скважине, м; νн, νв – вязкость добываемой жидкости и воды соответственно, мПа∙с; Pпредвкл – активная мощность, потребляемая предвключенными устройствами, кВт; ηЭЦН – КПД насоса при работе на воде, о.е.; ηПЭД – КПД ПЭД (определяется по нагрузочным характеристикам двигателя в зависимости от коэффициента загрузки), о.е.

Потери активной и реактивной мощности определяются по формулам:

Δ P КЛ

Р ПЭД

4 U ном cos Ф ПЭД J

'кл10 3 ;

A < A = 3

Р ПЭД

^ ^У ном cos фПЭД У

X кл 10 - 3 ,

где U ном – номинальное напряжение двигателя, кВ; cos φ ПЭД – коэффициент мощности ПЭД (определяется по нагрузочным характеристикам двигателя в зависимости от коэффициента загрузки), о.е.; r КЛ – активное сопротивление КЛ, Ом; x КЛ – реактивное сопротивление КЛ, Ом.

Потери активной мощности в трансформаторе вычисляются на основании параметров рассчитанного режима и установленного оборудования:

Δ P Т

( f A 1,3 ( р пэд + А р кл ) + ( ^ пэд tg ( arccosфпэд ) + А б кл )

= ХХ 1 50 ) + КЗ ?

ном где ΔPXX – потери холостого хода трансформатора, кВт; f – частота питающего напряжения на выходе станции управления, Гц; ΔPКЗ – потери короткого замыкания трансформатора, кВт; ΔQКЛ – потери реактивной мощности в кабельной линии, квар, Sном – номинальная мощность трансформатора, кВА.

Потери активной мощности в станции управления определяются по формуле арсу =( рэд + Акл + APT )(1 - ncy), (6)

где η СУ – паспортное значение КПД станции управления, о.е.

Расчёт технологических параметров скважины, эксплуатируемой в периодическом режиме

Приток жидкости в скважину описывается характеристикой Вогеля с поправкой на воду.

Расчет забойного давления в модели производится согласно формуле

Р заб ( к ) = Р ж gH столб ( к ) 10 — 6 + Р затр , (7)

где p затр – затрубное давление, МПа; k – номер итерации.

Высота столба жидкости для первой итерации рассчитывается по формуле

_ ( p пл - p затр ) 10

H столб = , (8)

ρжg где pпл – пластовое давление, МПа.

Расчет динамического уровня производится по формуле и + ^ЦНk-1)А TQnpum( k-1)А T дин( k) скв столб( k) скв столб( k-1) + / -т (9)

(Sкольц.пр + SНКТ ) m (Sкольц.пр + SНКТ ) m где Hскв – вертикальная глубина скважины, м; Hстолб(k) – высота столба жидкости на текущей итерации, м; Hстолб(k–1) – высота столба жидкости на предыдущей итерации, м; QЭЦН(k–1) – дебит на предыдущей итерации, м3/сут; Qприт(k–1) – приток на предыдущей итерации, м3/сут; Sкольц.пр – площадь кольцевого пространства между внешней стенкой насосной компрессорной трубы (НКТ) и внутренней стенкой эксплуатационной колонны, м2; SНКТ – площадь внутреннего сечения НКТ, м2; m – количество интервалов расчета, на которые могут быть поделены одни сутки при заданном шаге дискретизации (в рассматриваемом случае m = 1440, так как шаг дискретизации принят равным 1 минуте), ед.

Дебит скважины в текущем режиме определяется напорно-расходной характеристикой (НРХ) насоса и скважины с учётом величины потребного напора.

Расчёт дебита скважины в модели производится в соответствии с выражением

6 эЦН ( к ) =

Xi a i p потр ( к )

I i = 1

f 50

где a i – i -й весовой коэффициент полинома, ед.; p потр( k ) – потребное давление на текущей итерации, Мпа; z – степень используемого полинома, ед.

Расчёт потребного давления в модели производится согласно формуле pпотр(к)= Hдин(к)Ржg10 + pбуф . (11)

Корректировка НРХ насоса при работе на вязкой жидкости выполняется по уже известной методике [10].

Удельное электропотребление за цикл определяется по формуле tраб

X Wуд(к )А t ( к )

^ д.ц = --------, (12)

tраб где Wуд(k) – удельное электропотребление на k-й итерации, кВт·ч/м3; tраб – время работы скважины в цикле, мин; Δt(k) – шаг дискретизации расчета на k-й итерации (в выполненном исследовании интервалы расчетов были одинаковы и равны 1 минуте), мин.

Дебит скважины за цикл, приведенный к суткам, определяется следующим образом:

t раб

X 0 ЭЦН( к )А t ( к )

Q n = —----------, (13)

ц раб пр где tпр – время простоя скважины в цикле, мин.

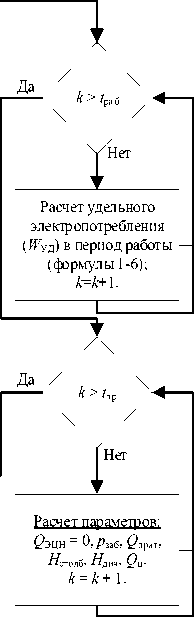

Расчёт выполняется итерационным методом [7], где шаг итерации соответствует заданному шагу дискретизации по времени и состоит из следующих этапов:

-

1. Задаются параметры пласта, скважины, оборудования, время работы t раб и время простоя t пр в цикле, количество циклов расчёта N . В первом цикле n = 1 расчёта для итерации к = 1 принимается, что динамический уровень H дин ( к ) жидкости в скважине равен статическому, приток Q прит ( к ) отсутствует. При n > 1 данные о динамическом уровне и притоке берутся с прошлой итерации. С учётом буферного давления вычисляется потребное давление, а затем подача насоса Q ЭцН( к ) .

-

2. При к < t раб значение динамического уровня рассчитывается на основании данных о динамическом уровне H Ц ин( к -1) , притоке Q П р И т( к -1) и подаче насоса Q ЭцН( k -1 ) с прошлой итерации с учётом площади сечения затрубного пространства и насосно-компрессорных труб.

-

3. На основании данных рассчитанных технологических параметров на каждой итерации к по формулам (1)–(6), с учетом изменения технологических параметров (формулы (7)–(11)) рассчитывается удельное электропотребление УЭЦН (формула (12)) и дебит за цикл, приведённый к суткам (формула (13)).

-

4. При к > t раб алгоритм вычисляет удельное электропотребление за время откачки жидкости. Подача насоса задается равной 0, выполняется переход к определению параметров скважины в период накопления.

-

5. Для любой итерации к < t пр значение динамического уровня рассчитывается на основании данных о динамическом уровне H дин ( к -1 ) и притоке Q прит ( к -1) с прошлой итерации с учётом площади сечения затрубного пространства и насоснокомпрессорных труб.

-

6. При к > t пр вычисляется дебит жидкости за цикл с приведением к суткам. Выполняется переход к следующему циклу расчётов n + 1.

Алгоритм расчета представлен на рисунке.

Использованные в расчёте технологические параметры, параметры скважины, жидкости и оборудования представлены в табл. 1.

В процессе расчёта электропотребления параметры технологического процесса постоянно изменяются, для автоматизации расчётов зависимости изменения коэффициента мощности и КПД ПЭД от коэффициента загрузки, КПД насоса от производительности насоса, притока скважинной жидкости от забойного давления представляются в виде полиномов.

Расчет технологических параметров:

Q прит, p заб, H ;^олб, H Дин, P потр Q ЭЦН.

Расчет электропотребления:

П эцн , П пЭД , СОБФ пэд , P пэд , A P кл , A P т , А Р СУ, WУД .

Параметры насоса : Q hom , "ПэдН," Параметры ПЭД : P ном , ^ ном , СО8фн о м, П ПЭДном . Параметры КЛ : r о , x о , l кл . Параметры тр-р : А Р хх , А Р кз , S hom .

Параметры СУ : п су .

Параметры пласта : H :кв, p пл , p з а1р, р ж , коэф. продуктивности, p нас, Vh, S кольц.пр , S НКТ .

Параметры режима : f, t раб , t пр , кол-во циклов ( N ).

Расчет параметров мат. модели;

Ввод счетчика количества циклов ( n = 0) .

Да Нет

—n > N У——

_____f----- к = 0;

n = n +1;

Расчет W Уд за цикл

( Л уд. ц ) по формулам: (1), (12).

I

Для расчета Wуд осуществляется вычисление технологических параметров по формулам: (10) и (11).

Расчет осуществляется по формулам: (7)-(9), (13).

Алгоритм расчета удельного электропотребления УЭЦН Calculation algorithm for ESP power consumption

Таблица 1

в периодическом режиме

Для исследования параметров функционирования УЭЦН в периодическом режиме подготовлен план эксперимента (на основании данных об объектах, функционирующих в Пермском крае):

-

1. Режимы работы скважины с отношением времени работы (откачки жидкости) к времени простоя (накопления жидкости): 1/23; 4/20; 8/16; 12/12; 16/8; 20/4; 23/1 (в часах).

-

2. Диапазон изменения дебита скважины в непрерывном режиме эксплуатации [0,2 Q ном … Q ном]

Результаты

В данном исследовании за базис взяты следующие значения параметров работы УЭЦН в непрерывном режиме для данных из табл. 1: W уд = 27,87 кВт∙ч/м3; Q ЭЦН = 30 м3/сут.

Для удобства анализа информации величины удельного электропотребления и дебита скважины в периодическом режиме представлены относительно соответствующих величин, определённых для непрерывного режима работы скважины при

Технологические параметры, параметры скважины, жидкости и оборудования

Table 1

Technological parameters, parameters of wells, fluids and equipment

|

Параметр |

Значение |

|

Номинальная подача насоса ( Q ном), м3/сут |

30 |

|

Номинальная активная мощность ПЭД ( P ном), кВт |

40 |

|

Номинальное напряжение ПЭД ( U ном), кВ |

1000 |

|

Активная мощность предвключенных устройств ( P предвкл), кВт |

2,2 |

|

Активное сопротивление КЛ ( r КЛ), Ом/км |

2,64 |

|

Реактивное сопротивление КЛ ( x КЛ), Ом/км |

0,2 |

|

Потери холостого хода трансформатора (Δ P XX), кВт |

0,55 |

|

Потери короткого замыкания трансформатора (Δ P КЗ), кВт |

2,6 |

|

Номинальная мощность трансформатора ( S ном), кВА |

100 |

|

КПД станции управления (ηСУ), о.е. |

0,97 |

|

Глубина скважины ( H скв), м |

2100 |

|

Пластовое давление ( p пл), МПа |

12 |

|

Затрубное давление ( p затр), МПа |

1 |

|

Давление насыщения ( p нас), МПа |

15 |

|

Буферное давление ( p бу ф ), МПа |

1,2 |

|

Коэффициент продуктивности, м3/(сут∙МПа) |

7,938 |

|

Обводнённость ( W ), о.е. |

0,38 |

|

Плотность жидкости (ρж), кг/м3 |

952 |

|

Вязкость добываемой жидкости (νн), мПа∙с |

10 |

|

Площадь кольцевого пространства ( S кольц.пр), м2 |

0,014289 |

|

Площадь сечения насосно-компрессорных труб ( S НКТ), м2 |

0,003018 |

|

Исследование параметров с шагом 0,1. Изменение дебита осуществляется функционирования УЭЦН за счёт изменения коэффициента продуктивности. |

|

Таблица 2

Результаты расчётов удельного электропотребления УЭЦН

Table 2

Calculation results of specific power consumption of ESP

|

Отношение рассчитанного удельного электропотребления к удельному электропотреблению в непрерывном режиме при номинальной подаче, % |

|||||||||

|

Работа/ простой, ч |

Дебит скважины в непрерывном режиме относительно номинальной производительности насоса, % |

||||||||

|

100 |

90 |

80 |

70 |

60 |

50 |

40 |

30 |

20 |

|

|

1/23 |

91,6 |

91,6 |

91,5 |

91,5 |

91,5 |

91,5 |

91,5 |

91,5 |

91,7 |

|

4/20 |

91,8 |

91,9 |

92,1 |

92,4 |

92,8 |

93,6 |

95,3 |

99,2 |

110,8 |

|

8/16 |

93,0 |

93,9 |

95,1 |

96,8 |

99,3 |

103,4 |

111,1 |

127,9 |

172,5 |

|

12/12 |

94,4 |

96,6 |

99,5 |

103,5 |

109,5 |

119,2 |

136,7 |

171,9 |

252,0 |

|

16/8 |

95,8 |

99,6 |

104,8 |

112,0 |

122,5 |

139,0 |

167,0 |

217,8 |

324,1 |

|

20/4 |

97,4 |

103,2 |

111,2 |

122,0 |

137,3 |

160,2 |

196,3 |

258,6 |

384,6 |

|

23/1 |

99,2 |

106,8 |

117,1 |

130,8 |

149,6 |

176,7 |

218,2 |

288,4 |

428,8 |

|

24/0 |

100 |

108,2 |

119,4 |

134,2 |

154,1 |

182,7 |

226,3 |

299,4 |

445,5 |

Таблица 3

номинальной производительности насоса. Результаты расчётов представлены в табл. 2 и 3.

Анализ результатов расчётов позволил выявить следующее:

-

1. При переводе скважин, дебит которых в непрерывном режиме работы составляет не менее 80 % от номинальной подачи насоса, в периодический режим работы с уменьшением времени работы в цикле наблюдается медленное снижение удельного электропотребления (0,84 % на один час уменьшения времени работы в цикле), при этом наблюдается резкое снижение дебита (3,53 % на один час уменьшения времени работы в цикле).

-

2. При переводе скважин, дебит которых в непрерывном режиме работы составляет 50–80 % от номинальной подачи насоса, в периодический режим работы с уменьшением времени работы в цикле наблюдается более значительное снижение удельного электропотребления (3,00 % на один час уменьшения времени работы в цикле), при этом наблюдается менее значительное снижение дебита (2,21 % на один час уменьшения времени работы в цикле).

-

3. При переводе скважин, дебит которых в непрерывном режиме работы составляет 20–50 % от номинальной подачи насоса, в периодический режим работы с уменьшением времени работы в цикле наблюдается значительное снижение удель-

ного электропотребления (10,07 % на один час уменьшения времени работы в цикле), при этом наблюдается слабое снижение дебита (1,03 % на один час уменьшения времени работы в цикле).

Заключение

Впервые представлена методика, которая позволяет определять интегральные показатели энергоэффективности УЭЦН, функционирующей в периодическом режиме с учетом изменяющихся параметров технологического процесса и их влияния на параметры функционирования электрического оборудования.

По результатам расчетов получена следующая зависимость: чем меньше отношение дебита скважины в установившемся режиме к номинальной производительности насоса, тем медленнее снижается дебит за цикл при уменьшении времени работы в цикле, что, в свою очередь, сопровождается значительным снижением электропотребления. Таким образом, наибольшим потенциалом повышения энергоэффективности при переводе в периодический режим обладают скважины, в которых номинальная подача насоса значительно превосходит дебит скважины.

Результаты исследования могут использоваться в качестве практических рекомендаций в рамках решения задачи упрощенного планирования технологических режимов.

Результаты расчётов дебита УЭЦН за цикл в различных режимах

Table 3

Calculation results of ESP flow rate per cycle in various modes

|

Отношение дебита за цикл к дебиту в непрерывном режиме, % |

|||||||||

|

Работа/ простой, ч |

Дебит скважины в непрерывном режиме относительно номинальной производительности насоса, % |

||||||||

|

100 |

90 |

80 |

70 |

60 |

50 |

40 |

30 |

20 |

|

|

1/23 |

5,4 |

5,4 |

5,4 |

5,4 |

5,4 |

5,3 |

5,3 |

5,2 |

5,0 |

|

4/20 |

20,5 |

20,3 |

20,1 |

19,8 |

19,5 |

19,0 |

18,2 |

17,0 |

14,6 |

|

8/16 |

38,9 |

38,0 |

36,9 |

35,7 |

34,2 |

32,2 |

29,4 |

25,0 |

18,4 |

|

12/12 |

56,1 |

53,7 |

51,1 |

48,3 |

44,9 |

40,7 |

35,0 |

27,8 |

19,3 |

|

16/8 |

72,2 |

67,8 |

63,1 |

58,1 |

52,4 |

45,6 |

37,8 |

29,0 |

19,7 |

|

20/4 |

87,1 |

80,0 |

72,8 |

65,3 |

57,2 |

48,5 |

39,2 |

29,7 |

19,9 |

|

23/1 |

97,0 |

87,8 |

78,5 |

69,1 |

59,5 |

49,7 |

39,9 |

29,9 |

20,0 |

|

24/0 |

100,0 |

90,0 |

80,0 |

70,0 |

60,0 |

50,0 |

40,0 |

30,0 |

20,0 |