Исследование эффективности симвастатина при моделировании критической ишемии нижних конечностей у крыс

Автор: Фейзиев Э.Э., Суковатых Б.С., Затолокина М.А., Белоус А.С., Трубникова Е.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.16, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить влияние симвастатина на трофические изменения скелетной мускулатуры при экспериментальной критической ишемии конечностей. Методы: исследована эффективность фармакотерапии данного заболевания симвастатином. Ишемию мышц голени моделировали на крысах линии Wistar. Сформировали 4 группы животных по 20 особей: интактные; ложнооперированные; с моделированной критической ишемией без лечения (контрольная группа); с критической ишемией и монотерапией симвастатином (перорально 1,71 мг/кг, ежедневно, однократно в течение 28 суток, опытная группа). Оценивали состояние микроциркуляции крови в мышцах голени на 21-е и 28-е сутки. В эти же сроки выводили из эксперимента путем передозировки наркоза по 10 животных и готовили гистологические препараты мышц голени. Результаты: уровень регионарного кровотока достоверно (p

Критическая ишемия, нижние конечности, коррекция ишемии, симвастатин, крысы

Короткий адрес: https://sciup.org/140260083

IDR: 140260083 | DOI: 10.25881/BPNMSC.2021.46.62.004

Текст научной статьи Исследование эффективности симвастатина при моделировании критической ишемии нижних конечностей у крыс

Критическая ишемия нижних конечностей — хроническое окклюзирующее поражение артерий ног, одна из наиболее частых причин снижения качества жизни и инвалидизации трудоспособного населения, основными причинами, которой являются облитерирующий эндар-териит, атеросклероз и диабет [1]. В настоящее время существует большое количество хирургических методов коррекции данного заболевания. Оперативные методы лечения позволяют улучшить кровоснабжение тканей или восстановить проходимость артерий в зависимости от степени их закупорки. Эффективность хирургических способов лечения: эндоваскулярных (баллонная ангиопластика и стентирование) и открытые реконструктивные вмешательства (эндартерэктомия, шунтирование и протезирование артерий) остается в пределах 70–90%. У 20–25% выполнить реконструктивные вмешательства не представляется возможным из-за диффузного поражения и отсутствия дистального сосудистого русла. В этих случаях применяется фармакологическая коррекция нарушений артериального кровотока [2–4].

Основными направлениями фармакологической коррекции являются: иммунокоррекция, улучшение реологических свойств и повышение антиоксидантной активности крови, подавление гиперпродукции компонентов воспаления, нормализация липидного обмена и стимуляция развития коллатералей [5]. Все существующие способы лечения больных с хроническими облитерирующими заболеваниями нижних конечностей имеет свои

преимущества и недостатки. В связи с этим, проблема поиска оптимального способа лечения критической ишемии нижних конечностей далека от своего решения, и это диктует необходимость изыскания новых эффективных средств коррекции данной патологии. В настоящее время особый интерес для лечения и профилактики прогрессирования атеросклероза и ИБС представляют статины. Помимо основного гиполипидемического действия, у статинов обнаружено много плейотропных эффектов, не зависящие от их основного механизма действия: противовоспалительное действие, улучшение функции эндотелия, антиагрегантный и антиоксидантный эффекты, торможение пролиферации гладкомышечных клеток сосудистой стенки, стимуляция фибринолиза. Эти эффекты не зависят от гипохолестеринемической активности статинов. Статины также подавляют синтез важных провоспали-тельных цитокинов: фактора некроза опухоли–a (ФНО–a), интерлейкина–1 (ИЛ–1), ИЛ–6 и ИЛ–8 [6]. Кроме того, статины нормализуют концентрацию триглицеридов у больных с гипертриглицеридемией. Препараты хорошо переносятся, и их применение характеризуется достоверными показателями безопасности. Клинические исследования статинов у больных с ИБС показали положительное действие на липопротеины плазмы, на функцию эндотелия, на строение и стабильность бляшек, а также подавлением тромбоза и воспаления [7]. Однако, до настоящего времени не изучено влияние статинов на течение критической ишемии нижних конечностей.

Цель

Изучить влияние симвастатина на трофические изменения скелетной мускулатуры при экспериментальной критической ишемии конечностей.

Методы

Дизайн исследования

Эксперименты проводили на крысах линии Wistar. Животных распределили по группам путем стратифицированной рандомизации со стратификацией по массе тела, а также по проводимым операциям и манипуляциям.

Критерии соответствия

Для исследования были взяты здоровые животные в возрасте 4 мес. и массой 220–250 г, прошедших каран-тинирование в условиях вивария.

Условия проведения

Исследование проводилось на базе НИИ экологической медицины Курского ГМУ. Животных содержали в стандартной экспериментальной биологически чистой комнате с температурой воздуха 22–24 °С и при цикличном освещении (по 12 час. света и темноты). Все крысы получали гранулированный корм и фильтрованную водопроводную воду. Манипуляции проводили в одно и то же время во второй половине дня.

Продолжительность исследования

Животных выводили из эксперимента на 21 и 28-е сутки (по 10 крыс в каждый срок) путем передозировки наркоза. В каждом случае производили аутопсию с дальнейшей подготовкой препарата мышцы голени.

Описание медицинского вмешательства

Ишемию мышц голени моделировали под наркозом, фиксируя животное в положении «на спине». Шерсть на внутренней поверхности бедра тщательно выстригали, кожу обрабатывали 70 % раствором спирта. Разрез осуществляли вдоль бедра и голени по внутренней поверхности. Выделяли элементы сосудисто-нервного пучка бедра. Производили оперативное удаление участка магистральных сосудов, включающего бедренную, подколенную, переднюю и заднюю большеберцовые артерии и вены, а также седалищный нерв. Рану ушивали непрерывным швом [8]. Животным 4-й группы после моделирования критической ишемии перорально вводили симвастатин в дозе 1,71 мг/кг в течение 28 суток.

Основной исход исследования

Наркотизацию животных осуществляли внутрибрюшинным введением водного раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг массы тела, выведение из эксперимента — его передозировкой. Определялся уровень микроциркуляции крови в мышцах голени определяли на 21 и 28-е сутки при помощи лазерной допплеровской флоуметри, затем производился забор мышц голени для морфометрической оценки. Учитывая сообщения о возможности компенсаторного восстановления регионарного кровообращения в выбранной нами модели, наиболее информативными считали данные, полученные на 28-е сутки.

Дополнительные исходы исследования

Результаты, полученные на 21-е сутки, рассматривали как промежуточные [9].

Анализ в подгруппах

Были сформированы следующие группы: 1) интактные животные (n = 20), 2) ложнооперированные животные (n = 20); 3) животные с ишемией мышц голени, не получавшие лечения (контрольная группа, n = 20), 4) животные с ишемией мышц голени, получавшие симвастатин (опытная группа, n = 20). Группу ложноопе-рированных животных сформировали из крыс, которым под наркозом разрезали кожу вдоль бедра по внутренней поверхности, выделяли сосудисто-нервный пучок бедра и ушивали рану непрерывным швом. Методы регистрации исходов

Уровень микроциркуляции крови в мышцах голени определяли на 21 и 28-е сутки при помощи лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDF100C и инвазивного игольчатого датчика TSD144. Регистрацию и обработку результатов ЛДФ производили с помощью программы

AcqKnowledge 3.8.1 (Biopac Systems), значения микроциркуляции выражали в перфузионных единицах (ПЕ). Гистологический материал фиксировали в 10 % формалине в течение 7 сут. Парафиновые блоки и микропрепараты изготавливали по стандартной методике. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, а также по Ван Гизону, а затем изучали с помощью микроскопа Levenhuk 320. Для морфометрической оценки фотографировали препараты с использованием цифровой насадки Levenhuk C310 и программы ScopeTek ScopePhoto 3.1.268 (Hangzhou Scopetek Opto-Electronic Co.). На микрофотографиях при увеличении 4 х 20 х 6 изучали количественные изменения кровеносных сосудов в поле зрения.

Этическая экспертиза

Выписка из протокола заседания секции доклинических исследований регионального этического комитета при ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России от 04 апреля 2019 г. В исследовании соблюдали принципы, изложенные в «Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» (Страсбург, 1986).

Статистический анализ

Принципы расчета размера выборки: размер выборки был аналогичен подобным исследованиям по оценке коррекции ишемии нижней конечности [9].

Методы статистического анализа данных: статистический анализ полученных данных осуществляли в программе Microsoft Excel 10.0. Рассчитывали средние значения (M) показателей и ошибки среднего (m). Использовали двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями для сравнения показателей в различных группах животных и определения достоверности различий между ними. Статистически значимыми считали различия при p<0,05.

Результаты

Объекты (участники) исследования

Во всех группах животных производилась оценка значений уровня микроциркуляции выраженная в перфузионных единицах (ПЕ), а также макро — и микроскопическое изучение гистологических препаратов мышц голени крыс.

Основные результаты исследования

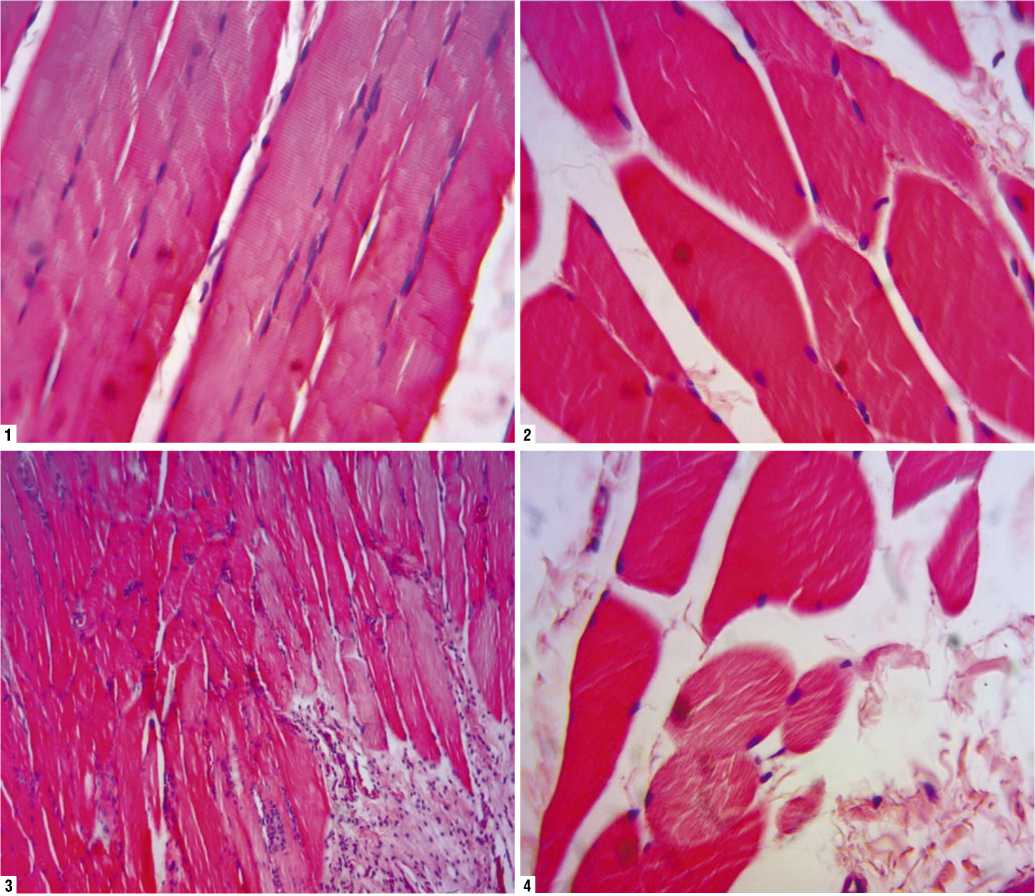

Среднее значение уровня микроциркуляции в мышцах голени интактных животных на 21-е сутки составило 531,6±12,08 ПЕ. При микроскопическом изучении гистологических срезов в области средней трети голени лабораторных животных — крыс, хорошо определялись продольно и поперечно срезанные симпласты скелетной мышечной ткани, прослойки соединительной ткани, образующие эндо-, пери- и эпимизий мышечных волокон, мелкие и крупные кровеносные сосуды. Просветы сосудов были широкими, эндотелиальные клетки — без патологических изменений. В скелетной мышечной ткани на продольных срезах, в саркоплазме визуализировалась поперечная исчерченность и расположенные непосредственно под сарколеммой вытянутой формы темно-базофильные ядра (Рис. 1).

В группе ложнооперированных животных средние значения уровня микроциркуляции не отличались достоверно от таковых в группе интактных животных: 523±13,79 ПЕ — на 21-е сутки (р = 0,645) и 524,1±15,1 ПЕ — на 28-е сутки (р = 0,625). Отличий в строении мышечной ткани также не выявили (Рис. 2).

В группе животных с критической ишемией мышц голени, не получавших лечения, средние значения уровня микроциркуляции были достоверно ниже в сравнении со значениями показателя в группе интактных крыс: 249,1±7,31 ПЕ — на 21-е сутки (р<0,05) и 302,9±6,46* ПЕ — на 28-е сутки (р<0,05). На 21-е сутки в пораженных мышцах наблюдалась высокая степень реактивности тканей. Ярко выражены признаки воспаления. Вблизи участков некроза встречались пучки атрофированных мышечных волокон. В прослойках между симпласта-ми скелетной мышечной ткани клеточный компонент преобладал над волокнистым. В поле зрения визуализировались преимущественно лимфоциты, моноциты, тучные клетки, нейтрофилы и эозинофилы, единичные фибробласты и фиброциты. В окружающей мышцу ткани эпимизия выражены признаки интерстициального отека, определялись новообразованные кровенаполненные капилляры с признаками периваскулярной круглоклеточной инфильтрации (Рис. 3). На 28-е сутки несколько снижалась реактивность тканей, цвет мышц частично нормализовался, но они выглядели несколько гипотро-фичными. Участки резорбируемого некроза были мельче. В микроциркуляторном русле отмечались полнокровие и новообразование единичных капилляров.

Коррекция симвастатином способствовала достоверному повышению уровня регионарного кровотока в ишемизированных мышцах голени крыс по сравнению с 3-й группой на соответствующем сроке: 382,6±4,33 ПЕ — на 21-е сутки (р<0,05) и 468,5±6,75 ПЕ — на 28-е сутки (р<0,05). Уровень микроциркуляции в 4-й группе на 21-е и на 28-е сутки приближался к значению этого показателя в группе интактных животных. Макроскопически ишемизированные мышцы не отличались по общему виду и цвету от мышц интактных крыс. При микроскопии выявлено уменьшение количества и размера некротических участков. Продолжала сохраняться круглоклеточная инфильтрация прослоек соединительной ткани между скелетными мышцами. Мелкие кровеносные сосуды расширены с признаками тромбоза. Вблизи участков некроза формировалась новая капиллярная сеть. Продолжали выявляться локальные участки с недостаточно прокрашенной саркоплазмой и отсутствием поперечной исчерченности. Плотность клеток высокая, в поле зрения преобладали клетки фибробластического ряда и визуализировались единичные лимфоциты. Обращает

Рис. 1–4. Микрофотографии среза скелетной мышечной ткани в области средней трети голени у лабораторных животных крыс на 28-е сутки эксперимента. Окрашено гематоксилином и эозином. Ув. х400. 1 — мышцы голени интактных крыс (продольный срез); 2 — мышцы голени ложнооперированных крыс (поперечный срез); 3 — мышцы голени крыс контрольной группы; 4 — ишемизированные мышцы голени крыс, получавших симвастатин.

на себя внимание наличие в прослойках между симпласта-ми гипертрофированных тучных клеток, находящихся в стадии накопления секрета и дегрануляции (Рис. 4).

Дополнительные результаты исследования

Результаты, полученные на 21-е сутки, подтверждали эффект исследуемого препарата, приближались к значениям этого показателя в группе интактных животных на 28 сутки эксперимента.

В ходе проведения исследования нежелательные явления отсутствовали.

Обсуждение

Резюме основного результата исследования

Результаты исследования позволили подтвердить 2 плейотропных эффекта симвастатина: стимулирую- щий ангиогенез и противовоспалительный. Изучение микроциркуляции ишемизированных мышц голени при лечении симвастататином показало увеличение перфузии по сравнению с группой животных без лечения.

Обсуждение основного результата исследования

При развитии ишемии мышечной ткани миоциты начинают выделять гипоксический фактор, который стимулирует выброс ангиогенных факторов роста из костного мозга, в результате действия которых развивается ангиогенез [10]. Проведенными гистологическими исследованиями ишемизированых мышц установлено наличие ангиогенеза как в контрольной, так и в основной группах животных. Принципиальным отличием явилось формирование в опытной группе после лечения симвастатином новой капиллярной сети окружающей

очаги некроза, тогда как в контрольной группе без лечения капилляры представлены отдельными экземплярами. Противовоспалительный эффект статинов ранее изучался на моделях атеросклероза [11]. В нашем исследовании он впервые изучен на модели критической ишемии конечности. В контрольной группе в очагах некроза на 3–4 недели эксперимента преобладали клетки воспалительного ряда над клетками фибробластического ряда, что свидетельствует о наличие выраженной воспалительной реакции. В опытной группе клеточная реакция была противоположной: клетки фибробластического ряда преобладали над клетками воспаления. К концу эксперимента воспалительная реакция заканчивалась, степень выраженности реактивных изменений в мышечной ткани была минимальной. Следовательно, как ангиостимулирующий, так и противоспалительный эффекты статинов оказывают положительное влияние на течение критической ишемии конечности.

Ограничения исследования

Результаты исследования получены на крысах линии Wistar, однако могут являться основой для изучения данных эффектов на другом виде животных и человеке.

Заключение

Показана эффективность терапии критической ишемии нижней конечности, смоделированной на крысах симвастатином. Уровень микроциркуляции крови в пораженных мышцах голени животных соответствующей опытной группы на 28-е сутки был достоверно в полтора раза выше (в перфузионных единицах), чем у животных контрольной группы. Морфологическое исследование мышц голени крыс в группе с коррекцией критической ишемии симвастатином показало уменьшение количества и размера некротических участков. Проведенное исследование позволяет рекомендовать применение статинов, в частности симвастатина, для лечения больных с критической ишемией конечности, как в амбулаторной, так и в стационарной практике.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Исследование эффективности симвастатина при моделировании критической ишемии нижних конечностей у крыс

- Кательницкий И.И., Ливадняя Е.С. Методы лечения больных облитери-рующим атеросклерозом артерий нижних конечностей при критической ишемии // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — №3. [Katelnickij II, Livadnjaja ES. Methods for the treatment of patients with obliterating atherosclerosis of the arteries of the lower extremities in critical ischemia. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2014; (3). (In Russ).]

- Патент РФ на изобретение RU 2497203 от 27.10.2013. Покровский М.В., Колесник И.М., Ходов С.В. и др. Способ фармакологической коррекции ишемии скелетной мышцы силденафилом, в том числе при I-name-индуцированном дефиците оксида азота. [Patent RUS 2497203 ot 27.10.2013. Pokrovskij MV, Kolesnik IM, Hodov SV, Pokrovskaja TG, Dolzhikov AA, Efremenkova DA, et al. A method for pharmacological correction of skeletal muscle ischemia with sildenafil, including in I-name-induced nitric oxide deficiency. (In Russ).]

- Коваленко В., Калитко И., Темрезов М. и др. Возможности лечения больных с атеротромботическим поражением артерий нижних конечностей // Врач. — 2010. — №3. — С. 55-8. [Kovalenko V, Kalitko I, Temrezov M, et al. Possibilities of treating patients with atherothrombotic lesions of the arteries of the lower extremities. Vrach. 2010; (3): 55-8. (In Russ).]

- Червяков Ю.В., Староверов И.Н., Нерсесян Е.Г. и др. Терапевтический ангиогенез в лечении больных с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей. Ближайшие и отдаленные результаты // Ангиология и сосудистая хирургия. — 2012. — №18(3). — С. 19-27. [Chervjakov JuV, Staroverov IN, Nersesjan EG, et al. Therapeutic angiogenesis in the treatment of patients with chronic obliterating diseases of the arteries of the lower extremities. Blizhajshie i otdalennye rezul'taty. Angiologiya i sosudistaya hirurgiya. 2012; 18(3): 19-27. (In Russ).]

- Walter DH, Krankenberg H, Balzer JO, et al. Intraarterial administration of bone marrow mononuclear cells in patients with critical limb ischemia: a randomized-start, placebo-controlled pilot trial (PROV-ASA). Circ Cardiov-asc Interv; 2011 Feb 1; 4(1): 26-37.

- Фесенко Э.В., Прощаев К.И., Поляков В.И. Плейотропные эффекты статинотерапии и их роль в преодолении проблемы полиморбидности // Современные проблемы науки и образования. — 2012. — №2. [Fe-senko JeV, Proshhaev KI, Poljakov VI. Pleiotropic effects of statin therapy and their role in overcoming the problem of polymorbidity. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2012; (2). (In Russ).]

- Арутюнов Г.П., Бойцов С.А., Воевода М.И. и др. Коррекция гипер-триглицеридемии с целью снижения остаточного риска при заболеваниях, вызванных атеросклерозом. Заключение Совета экспертов Российского кардиологического общества, Российского научного медицинского общества терапевтов, Евразийской ассоциации терапевтов, Национального общества по изучению атеросклероза, Российской ассоциации эндокринологов и Национальной исследовательской лиги кардиологической генетики // Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. — 2019. — №15(2). — С. 282-8. [Arutjunov GP, Bojcov SA, Voevoda MI, et al. Correction of hypertriglyceridemia to reduce the residual risk in diseases caused by atherosclerosis. Zakljuchenie Soveta jekspertov Rossijskogo kardiologicheskogo obshhestva, Rossijskogo nauchnogo medicinskogo obshhestva terapevtov, Evrazijskoj associacii terapevtov, Nacional'nogo obshhestva po izucheniju ateroskleroza, Rossijskoj associacii jendokrinologov i Nacional'noj issledovatel'skoj ligi kardiologicheskoj genetiki. Racional'naja Farmakoterapija v Kardiologii. 2019; 15(2): 282-8. (In Russ).]

- Патент РФ на изобретение RU 2734158 от 18.03.2020. Фейзиев Э.Э., Белоус А.С., Суковатых Б.С., Трубникова Е.В. Способ моделирования критической ишемии нижних конечностей у экспериментальных животных-крыс. [Patent RUS 2734158 ot 18.03.2020. Fejziev Je.Je., Belous A.S., Sukovatyh B.S., Trubnikova E.V. A method for modeling critical ischemia of the lower extremities in experimental rat animals. (In Russ).]

- Колесник И.М., Лазаренко В.А., Покровский М.В. Влияние фармакологического прекондиционирования силденафилом и варденафилом на состояние микроциркуляторного русла в ишемизированной скелетной мышце // Человек и его здоровье. — 2015. — №1. — С. 83-6. [Kolesnik IM, Lazarenko VA, Pokrovskij MV. Effect of pharmacological preconditioning with sildenafil and vardenafil on the state of the microvasculature in ischem-ic skeletal muscle. Chelovek i ego zdorov'e. 2015; (1): 83-6. (In Russ).]

- Покровская Т.Г., Чулюкова Т.Н., Покровский М.В., Филиппенко Н.Г. Эндотелиопротективные дозозависимые эффекты силденафила в комбинациях с L-аргинином при экспериментальном моделировании L-NAME-индуцированного дефицита оксида азота // Биомедицина. — 2010. — №1(5). — С. 118-20. [Pokrovskaja TG, Chuljukova TN, Pokrovskij MV, Filippenko NG. Endothelioprotective dose-dependent effects of sildenafil in combination with L-arginine in experimental modeling of L-NAME-induced nitric oxide deficiency. Biomedicina. 2010; 1(5): 118-20. (In Russ).]

- Соловьева А.Е., Кобалава Ж.Д. Перспективы противовоспалительной терапии атеросклероза // Клиническая фармакология и терапия. — 2014. — №23(3). [Soloveva AE, Kobalava ZhD. Prospects for anti-inflammatory therapy of atherosclerosis. Klinicheskaja farmakologija i terapija, 2014; 23(3). (In Russ).]