Исследование курганного могильника Станция Казановская-1 в 2020 году

Автор: Богданов Е.С., Солод Ю.А., Захарова И.П., Выборнов А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В 2020 г. отрядом ИАЭТ СО РАН были проведены спасательные археологические раскопки на курганном могильнике Станция Казановская-1 (Аскизский р-н Республики Хакасии). Согласно проекту и техническому заданию были исследованы шесть курганов тагарской культуры. Взяты на анализ образцы древесины из погребальных конструкций, пополнена антропологическая коллекция. Вскрыто до материковых отложений 4 597м2 площади, из 38 захоронений (могильных ям) получено более сотни индивидуальных находок (изделия из бронзы, кости, фрагменты текстиля). Все одиночные и парные захоронения людей совершены внутри каменных оград под каменными и деревянными перекрытиями, в грунтовых могильных ямах, детские - в каменных ящиках. Несмотря на ограбленностъ курганов в древности, некоторые захоронения сохранились in situ. Это позволило установить все детали погребальной обрядности, характерные для подгорновского этапа тагарской культуры (VIII-VI вв. до н.э.). В данные хронологические рамки укладываются и все найденные артефакты. В мужских захоронениях - это бронзовые кинжалы, чеканы, ножи, шилья и украшения костюма в виде полусферических бронзовых бляшек; в женских погребениях - это украшения в виде усеченно-конических и цилиндрических пронизок, бусин, полусферических бляшек, бронзовые медалевидные зеркала с петелькой по центру, гребни, бронзовые ножи и шилья. Около каждого погребенного в могилу укладывался большой и малый керамический сосуды и куски туш крупного и мелкого рогатого скота в виде заупокойной пищи. Все крупные сосуды стандартизированы по форме и орнаменту.

Хакасия, аскизский район, спасательные археологические раскопки, тагарская культура, подгорновский этап, погребальный обряд, каменные ограды

Короткий адрес: https://sciup.org/145145678

IDR: 145145678 | УДК: 902.2, | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.862-868

Текст научной статьи Исследование курганного могильника Станция Казановская-1 в 2020 году

В июле – сентябре 2020 г. археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН были проведены спасательные археологические раскопки на объекте археологического наследия «Курганный могильник Станция Казановская-1» в рамках выполнения мероприятий по объекту строительства «Второй путь на перегоне Югачи – Казановская Красноярской железной дороги» в Аскизском р-не Республики Хакасии. Исследования велись на окраине лесостепной части Хакасско-Минусинской котловины, на правобережье р. Аскиз, у северо-восточной подошвы горы Позикхыр, в 1 км к востоку от платформы станции Казановская. Археологические памятники в данном районе известны еще с XVIII в. [Messerschmidt, 1962; Элерт, 1996, с. 153]. Поэтому не удивительно, что насыщенный объектами археологического наследия район долины р. Аскиз довольно хорошо изучался в XX в. в ходе различных разведок и раскопок [Боковенко и др., 1988; Боковенко, Кулимеева, 2012; Выборнов, Чертыков, 2019; и др.]. Здесь сконцентрированы погребально-поминальные комплексы от окуневской эпохи до позднего Средневековья, включая многочисленные курганные группы тагарской культуры. Причем именно в Аскизском р-не – наибольшая концентрация исследованных объектов [Герман, 2008, с. 18]. К сожалению, многие из них до сих пор не состоят на учете по охране памятников. Так, границы курганного могильника Станция Казанов-ская-1 были утверждены только в 2019 г. после разведки в рамках проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка [Выборнов, Чертыков, 2019]. Памятник состоит из 16 выраженных в рельефе курганов, которые условно группируются несколькими рядами, вытянутыми вдоль подошвы возвышенности. Объектами исследования стали 6 курганов в северозападной части могильника, в непосредственной близости от железнодорожных путей, с довольно большой степенью техногенного воздействия на территорию. Ограды курганов были разрушены при прокладке проселочной дороги и кабеля связи, а также при распашке территории могильника в советское время. Именно в ходе хозяйственного освоения были повалены (сломаны) практически все высокие угловые и простеночные камни, а также срезаны земляные насыпи и часть древней погребенной почвы. В настоящей публикации остановимся на кратком описании исследованных объектов, обозначив некоторые черты специфичности в сооружении могильных конструкций, особенности погребальных ритуалов, определив вектор для дальнейших исследований.

Сплошным раскопом исследованы курганы: № 1 (4 могилы внутри ограды, 4 могилы вне ограды в виде пристроек); № 2 (5 могил); № 3 (2 могилы в основной ограде, 2 могилы в дополнительной ограде, 4 могилы в виде пристроек); № 14 (8 ᴍᴏ-ᴦᴎл, 1 – вне ограды); № 15 (4 могилы в основной ограде, 2 могилы в дополнительной ограде); № 16 (2 ограды, 2 могилы, 1 дополнительная пристройка вне оград). Все изученные в ходе спасательных работ объекты представляют собой каменные ограды из плит девонского песчаника. Они устанавливались в траншеи на ребро на глубину от 0,3 до 1,5 ᴍ. Камни вкопаны либо внахлест (торцы плит заходят друг на друга), либо встык, с установкой контрфорсов, спрятанных на глубину, либо «замковым» способом (дополнительная плита снаружи закрывает просвет между плитами в ряду). Приемы строительства оград, организация внутреннего ᴎ внешнего пространства, особенности внутримо-гильных конструкций характерны ᴨᴏ всем параметрам (согласно разработанной ᴎ устоявшейся в лᴎ-тературе типологии) для раннего, подгорновского, этапа развития тагарской культуры. В этом смысле могильник Станция Казановская-1 находит много общего с классическими комплексами: Черновая I, Новая Черная I, Гришкин Лог I, Тепсей VIII, IX, Есино, Печище-1 ᴎ др. [Теплоухов, 1929; Грязнов, 1968; Комплекс…, 1979; Членова, 1992; Максименков, 2003; Савинов, 2012; Александров, Боковенко, Смирнов, 2014].

-

1. По углам оград были установлены крупные плиты высотой от 1,6 до 2,5 ᴍ (бóльшая часть обнаружена в обломанном виде). Плиты чуть меньших размеров (простеночные камни) были вкопаны ᴨᴏ центру сторон оград. Все исследованные нами т.н. «четырехкаменные», «шести-» ᴎ «десятикаменные» курганы имеют в плане подпрямоугольную ᴎлᴎ подтрапециевидную форму ᴎ ориентированы длинными сторонами ᴨᴏ линии С – Ю. Ориентация могильных ᴙᴍ ᴨᴏ линии З – В, с небольшими отклонениями. У кург. № 1 ᴎ 15 есть проходы в восточной стенке (со смещением в южном направлении) внутрь ограды, оформленные вертикально вкопанными ребром крупными плитами. В четырех из шести случаев (кург. № 1, 3, 14, 15) к основной ограде пристроены дополнительные ограды, а с восточной стороны вне оград обустроены детские погребения под крупными плитами. Публикуемый материал не противоречит устоявшимся типологическим схемам, но есть некоторые нюансы, присущие исследуемому ᴍᴏ-гильнику. Так, зачастую простеночные камни вкопаны не напротив друг друга ᴎ не образуют с

-

2. Наземные сооружения однотипны и представлены двумя вариантами: а) крупные плиты (плита) обложены по периметру малыми плитами и рваным камнем, уложены либо на древнюю поверхность над могилой, либо на заплечики могильной ямы; б) выкладка из плитняка, прямоугольной в плане формы, ориентацией длинными сторонами по линии З – В. Отметим, что надмогильное сооружение не насыпалось, а возводилось слоями – укладкой камней друг на друга. Причем в случае с двумя погребениями в кург. № 14 (ряд из пристроенных друг к другу оград) удалось зафиксировать на стенках могильной ямы и перекрытиях прослойки красной глины, используемой в качестве скрепляющего материала. Под каменным панцирем в большинстве случаев располагалось деревянное перекрытие – накат из лиственничных бревен (следы бересты не зафиксированы). Бревна, уложенные плотно друг к другу, опирались на поперечные края могильной ямы. Поскольку практически все могильные ямы (за исключением одной взрослой в кург. № 15 и детских) подверглись «ограблению», то чаще всего фиксировались лишь отдельные фрагменты от деревянных перекрытий. Есть основания утверждать, что некоторые погребения засыпались землей или закладывались блоками дерна, т.е. деревянная конструкция отсутствовала (кург. № 14). В двух случаях (в кург. № 14, 15) было зафиксировано, что балки перекрытий опирались не только на края ямы, но и на возведенные стены из камней внутри могилы (вдоль длинных сторон).

-

3. Могилы для взрослых умерших все неглубокие (1,2–1,5 м), размеры от 1,8 × 2,3 до 2,6 × 2,85 м. Лишь в одном случае стенки на дне могилы «укреплены» каменными плитами, поставленными на ребро (основное погребение кург. № 2). Около половины всех исследованных детских погребений устроены в каменных ящиках (облицовка стен могилы крупными плитами). В одном случае высота плит составила 1,3 м. Около 20 % от всех исследованных погребений имели внутримогильную конструкцию в виде сруба в 2–4 венца. Данный принцип устройства характерен только для центральных (основных) погребений в курганах.

-

4. Интересной деталью зафиксированных погребальных ритуалов в исследованной части могильника является факт переиспользования могильных ям тагарцами. Кости (не в сочленении) предшественников «выбрасывались» вместе с инвентарем, на дно могилы укладывались другие умершие. При этом яма иногда расширялась, и наземная конструкция в виде каменного панциря полностью восстанавливалась. В одном случае (кург. № 15, ограда 1, центральное погребение) под мощным деревянным перекрытием, у западной стенки ямы, на дне могильной ямы стояла только каменная плита, высотой 0,9 м, шириной 0,4 м. Никаких находок и следов погребения не обнаружено. В кург. № 3 (ограда 1) основное центральное погребение также было «вычищено»: кости погребенных вместе с керамической посудой выброшены, потом наземная конструкция была восстановлена, но без захоронения. Возможно, в данном случае это результат деятельности носителей тесинской культуры, которые в ограде-пристройке также переиспользовали могильную яму подгорновцев и устроили там коллективное (12 человек) захоронение под каменными плитами. В остальных случаях речь может идти только об ограблении комплексов – шурф прокладывался с тем расчетом, чтобы попасть в район пояса погребенных, поэтому зачастую остальные кости скелетов оставались на своих местах.

-

5. Положение умерших единообразно: вытянуто на спине, руки вдоль тела, головой на запад. Другие случаи ориентации или трупоположения единичны, и, учитывая идентичный погребальный инвентарь и надмогильную конструкцию, не приходится говорить о какой-то иной хронологической и культурной принадлежности. Большинство захоронений парные (мужчина и женщина), в четырех случаях погребенные были уложены «валетом». Характерной чертой исследуемого могильника является обилие заупокойной пищи в могилах: кости теленка и овцы (куски туш) обнаружены и в ногах, и изголовье погребенных, и вдоль стен, и по углам. Имеются единичные случаи укладки мясной пищи прямо на тела умерших (ноги или грудь). Учитывая крупные размеры кусков туш и отсутствие древесного тлена (от деревянных блюд), можно предположить, что использовалась подстилка.

-

6. Погребальный инвентарь. Несмотря на тотальную ограбленность курганов исследуемого могильника в древности, многие захоронения сохранились in situ . Поэтому полученная коллекция предметов (более сотни) точно отражает исходный состав комплекса сопроводительного инвентаря. Крупные глиняные сосуды помещались, как правило, в изголовье в углу могилы, мелкие – в районе пояса. Все крупные сосуды стандартизированы

расположением могильных ям строгую геометрическую картину. Почти все комплексы были частично перестроены в связи с появлением новых погребений. Очень нестандартно выглядел кург. № 16: две подквадратной формы (6/6,4 × 7 м) ограды с выпуклыми очертаниями расположены по линии З – В в 1 м друг от друга. По центру восточных и западных стенок, внутри оград были поставлены простеночные плиты, «делящие» ограды на два «отсека». Но могильные ямы (по одной) располагались по центру оград.

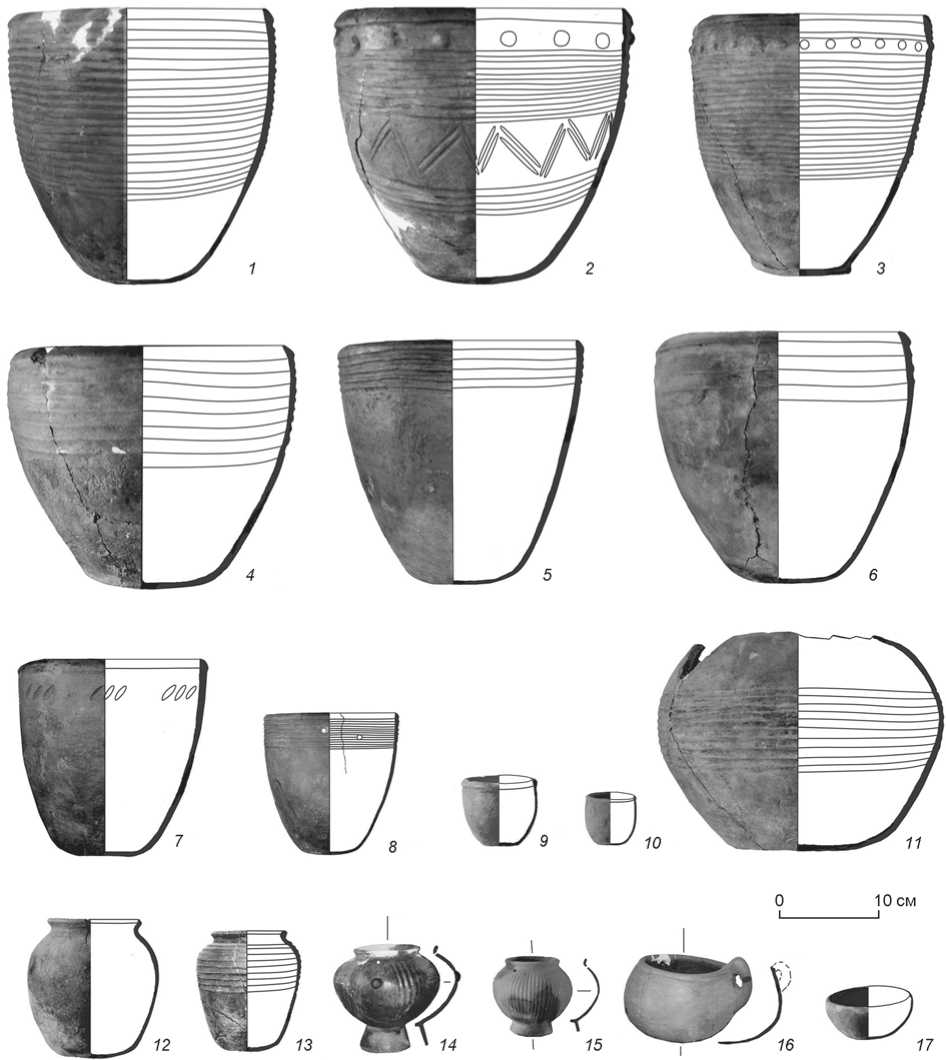

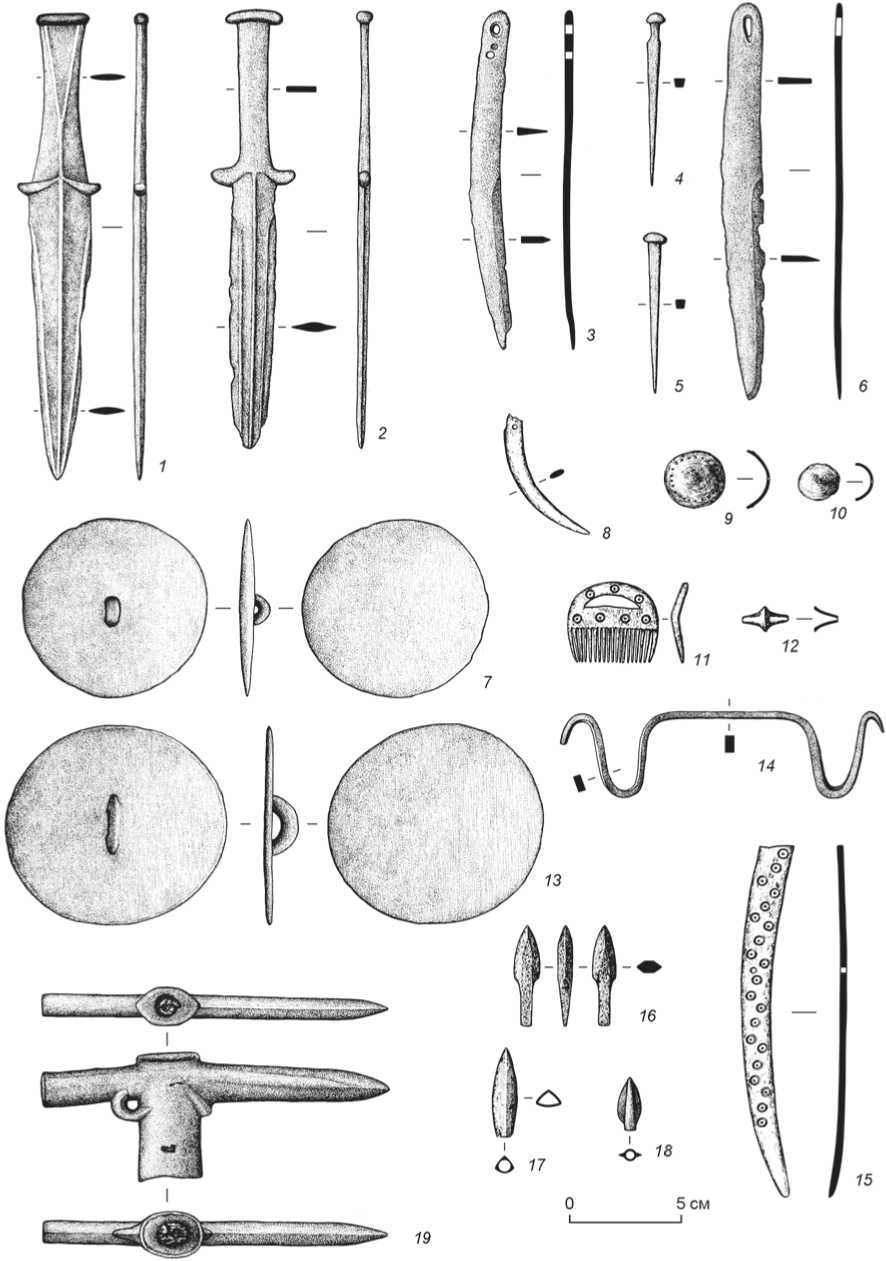

по форме (плоскодонные баночные с открытым устьем) и орнаменту (параллельные ряды широких желобков по венчику, проведенных пальцем, реже - насечки) (рис. 1,1-6). Встречаются сосудики на поддоне (курильницы), кружки, плошки, горшки с выгнутым наружу венчиком (рис. 1, 12-17). «Стандартный» инвентарь в мужских захоронениях - это бронзовые кинжалы (навершие в виде «валика», перекрестье бабочковидное) (рис. 2, 1, 2), чеканы (аржанского типа) (рис. 2,19), ножи (рис. 2, 3, 6), шилья (рис. 2, 4, 5) и украшения ко- стюма в виде полусферических бронзовых бляшек (иногда с пуансонным орнаментом) (рис. 2, 9, 10); единичны - наконечники стрел (рис. 2, 16-18), предмет неизвестного назначения (рис. 2,14), вток. Для женских погребений характерны украшения в виде усеченно-конических и цилиндрических пронизок (рис. 2, 12), бусин, полусферических бляшек, бронзовые медалевидные зеркала с петелькой по центру (рис. 2, 7, 13), бронзовые ножи и шилья, костяные гребни (заколки) (рис. 2, 11) и «головные» ножи с циркульным орнаментом

Рис. 1. Керамическая посуда из погребений курганного могильника Станция Казановская-1.

Рис. 2. Погребальный инвентарь из захоронений курганного могильника Станция Казановская-1.

1 , 2 - кинжалы; 3 , 6 - ножи; 4 , 5 - шилья; 7 , 13 - зеркала; 8 - клык кабарги (подвеска); 9 , 10 - нашивная полушарная бляшка (украшение);

11 - гребень (заколка); 12 - усеченно-коническая пронизка (украшение); 14 - предмет неизвестного назначения; 15 - «головной нож»; 16-18 - наконечники стрел; 19 - чекан.

1-7 , 9 , 10 , 12-14, 18, 19 - бронза; 8, 11, 15-17 - кость.

(рис. 2, 15 ), подвески из клыков кабарги (рис. 2, 8 ). В детских захоронениях, как правило, установлены малые формы (плошки) или фрагменты сосудов, украшения головного убора (редко) в виде все тех же полусферических бляшек (рис. 2, 10 ). Отличительной чертой всех исследованных погребений являются качественно исполненные и полноразмерные предметы вооружения (именно они и являлись главной целью ограбления) и довольно массивные зеркала без бортиков. Самую многочисленную серию бронзовых изделий представляют ножи и шилья. Первые (однотипные в составе мужского и женского инвентаря) – слабовыгнутые, пластинчатые, без выделенной ручки с одним или несколькими круглыми (каплевидными) отверстиями для подвешивания. Шилья все довольно массивные, четырехгранные с грибовидной шляпкой.

Заключение

Целью данной статьи является первичная публикация нового материала, полученного в ходе спасательных раскопок. Несмотря на свою «однотипность» и «стандартность» в контексте уже известных комплексов он еще раз обнажил «болевые точки» тагарской археологии. Это непре-кращающиеся дискуссии о критериях выделения отдельных этапов культуры (например, соотношение памятников подгорновского и сарагашенского этапов, выделение баиновского этапа и др.); споры о причинах локальных различий в районах Хакасско-Минусинской котловины (векторы миграций) (см., напр.: [Кузьмин, 2008; Савинов, 2012]). На данном этапе исследования можно согласиться с выводами П.В. Германа о выделении аскизско-го локального варианта раннего этапа тагарской культуры, ввиду его изолированности и особенностей (оригинальные компоненты погребальной архитектуры и обряда) [2008, с. 19]. Дальнейшее изучение материалов из курганного могильника Станция Казановская-1 (антропология, генетика, радиоуглеродное датирование, химический анализ металла) и корреляция с материалами, полученными на других объектах микрорайона в ходе предшествующих и одновременных раскопок, позволит более точно обрисовать картину культуро-генеза населения этой окраины лесостепной части хакасско-минусинских степей.

Культурно-хронологическая атрибуция и интерпретация материалов археологических полевых работ выполнены в рамках проектов НИР № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологиче- ского и этно-культурного наследия Сибири» (исполнитель – А.В. Выборнов) и № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях» (исполнитель – Е.С. Богданов).

Список литературы Исследование курганного могильника Станция Казановская-1 в 2020 году

- Александров С.ВБоковенко Н.АСмирнов Ю.А. Археологические памятники долины Черного Июса на севере Хакасии. - СПб.: ЭлекСис, 2014. - 152 с.

- Боковенко Н.А., Кузьмин Н.Ю., Курочкин Г.Н., Павлов П.Г., Савинов Д.Г. Работы Среднеенисейской экспедиции // АО. - 1986. - М., 1988. - С. 219-223.

- Боковенко Н.А., Кулимеева В.К. Мониторинг археологических памятников в Республике Хакасия // Археологические памятники России: охрана и мониторинг. Группа археологического мониторинга ИИМК РАН (2001-2010). - СПб., 2012. - С. 81-101.

- Выборнов А.В., Чертыков В.А. Археологические разведки в долине реки Аскиз и окрестностях горы Терская в Республике Хакасия в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 766-773.

- Герман П.В. Локальные различия и проблема генезиса татарской культуры // Тр. II (XVIII) Всерос. археолог. съезда в Суздале. - М., 2008. - Т. II. - С. 17-19.

- Грязнов М.П. Татарская культура // История Сибири с древнейших времен до наших дней. - Л., 1968. -Т. I. Древняя Сибирь. - С. 187-196.

- Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее / М.П. Грязнов, М.П. Завитухина, М.Н. Комарова, С.С. Миняев, М.Н. Пшеницына, Ю.С. Худяков. - Новосибирск: Наука, 1979. - 167 с.

- Кузьмин Н.Ю. Возможности корреляции радиоуглеродных и археологических дат для памятников скифского и гунно-сарматского времени Саяно-Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. -2008. - № 3 (35). - С. 77-87.

- Кузьмин Н.Ю. Погребальные памятники хунно-сяньбийского времени в степях среднего Енисея: тесинская культура. - СПб.: Айсинг, 2011. - 456 с.

- Максименков Г.Д. Материалы по ранней истории татарской культуры. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2003. - 192 с.

- Савинов Д.Г. Памятники татарской культуры Могильной степи (по результатам археологических исследований 1986-1989 гг.). - СПб.: ЭлекСис, 2012. - 180 с.

- Теплоухов C.A. Опыт классификации древних металлических культур Минусинского края (в кратком изложении) // Материалы по этнографии. - Т. IV, вып. 2. -Л., 1929. - С. 6-62.

- Членова Н.Л. Татарская культура // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. - М., 1992. - С. 206-224. - (Археология СССР; т. 10).

- Элерт А.Х. Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. - 310 с. - (История Сибири. Первоисточники; вып. VI).

- Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720-1727. - Berlin, 1962. - T. 1.