Исследование лабиринта височной кости индивидов из комплекса погребений Сунгирь

Автор: Ражев Д.И., Васильев С.В., Корост Д.В., Боруцкая С.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.52, 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению останков сунгирских людей с помощью компьютерной томографии. Сканирование проводилось на промышленном рентгеновском компьютерном томографе Phoenix. Трехмерные модели и их визуализация выполнены посредством специальных программных продуктов. В работе использованы черепа взрослого (Сунгирь 1) и двух молодых (Сунгирь 2 и Сунгирь 3) индивидов. Исследование лабиринта височной кости показало отсутствие у представителей верхнепалеолитических людей из Сунгиря значительной билатеральной асимметрии. Размах межиндивидуальной изменчивости по данной анатомической структуре позволяет рассматривать сунгирцев как морфологически однородную группу. Сравнение средних значений этой группы с таковыми неандертальцев и людей современного анатомического типа разных хронологических объединений показало ее несомненное сходство с последними и достоверные отличия по ключевым признакам от первых. По результатам дискриминантного анализа два молодых индивида однозначно определяются как представители Homo sapiens, тогда как структура лабиринта взрослого позволяет отнести его с одинаковой вероятностью как к неандерталоидной группе, так и к людям современного морфологического типа. Однако подобная ситуация не является исключительной и даже редкой. Неандерталоидная морфология лабиринта височной кости (крупный размер латерального полукружного канала и высокий сагиттальный индекс) встречается в небольшом, но заметном количестве у верхнепалеолитических людей современного морфологического типа. Именно к таким представителям и относится взрослый мужчина (Сунгирь 1) из сунгирских погребений.

Верхнепалеолитический человек из сунгиря, лабиринт височной кости, компьютерная томография, полукружные каналы, неандертальцы, люди современного морфологического типа

Короткий адрес: https://sciup.org/145147190

IDR: 145147190 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2024.52.3.118-126

Текст научной статьи Исследование лабиринта височной кости индивидов из комплекса погребений Сунгирь

Костный лабиринт расположен в каменистой части височной кости – пирамиде, которая является лучше всего сохраняющейся структурой черепа [Iscan, 2005, p. 108]. Его извлекали неповрежденным даже после кремации [Wahl, Graw, 2001]. Лабиринт представляет собой полую костную оболочку, защищающую органы слуха и равновесия, и состоит из трех обособленных частей. Улитка содержит органы восприятия звука и слуховые нервы [Spoor, Zonneveld, 1995; Miller, 2007]. В расположенном рядом преддверии находится отолитовый аппарат – один из рецепторов равновесия и пространственного чувства [Highstein, 2004; Rabbitt, Damiano, Grant, 2004]. Конец лабиринта, наиболее удаленный от улитки, состоит из переднего, заднего и латерального полукружных каналов (названы по их ориентации в черепе), являющихся частью вестибулярной системы. Их рецепторы реагируют на вращение головы и способствуют координации движений тела при выполнении двигательных действий [Rabbitt, Damiano, Grant, 2004]. С учетом пренатального формирования, стабильности развития лабиринта и минимальных половых различий морфология внутреннего уха должна отражать только один аспект изменчивости исследуемых групп – генетический [Wu et al., 2014].

Материал

Исследовались трехмерные модели костных лабиринтов трех индивидов: Сунгирь 1 – мужчина 40–45 лет, Сунгирь 2 – мальчик 11–13 лет, Сунгирь 3 – мальчик 9–11 лет.

Родственные связи. В 2017 г. группой сотрудников лаборатории геогенетики Университета Копенгагена установлено, что все трое сунгирцев относятся к одному виду Homo sapiens . Как показал генетический анализ, индивиды из парного детского погребения не являются близкими родственниками. Согласно полученным генетиками результатам, структура сун-

гирской верхнепалеолитической группы характеризуется низким уровнем внутригруппового родства и инбридинга. Социальная организация сунгирцев была аналогична таковой у охотников-собирателей с низким уровнем родства внутри групп, которые встроены в более крупную сеть репродуктивных отношений [Sikora et al., 2017].

Датировка . Недавно было проведено радиоуглеродное датирование погребального комплекса Сун-гирь. Основной проблемой являлось загрязнение закрепителями, использовавшимися при извлечении и реставрации человеческих костей в 1960-х гг. Из-за неполной очистки некоторые даты были омоложенными. УМС-датирование Сунгирь 1 по фракции аминокислот, полученной на полимерной колонке XAD, и индивидуальной кислоте гидроксипролину (HYP) показало статистически близкие значения: 29 780 ± 420 и 28 890 ± 430 л.н. соответственно. По четырем костям животных, найденным в культурном слое ниже, получены даты в диапазоне ок. 28 800–30 140 л.н., что позволяет предположительно отнести примерно к этому времени и слой, и погребения. Дальнейшее сужение интервала затруднено ввиду большой погрешности радиоуглеродного метода. Хронология и стратиграфия Сунгиря не противоречат соотнесению найденных там каменных изделий со стрелецким комплексом как восточноевропейским вариантом финальносе-летского технокомплекса (ранний верхний палеолит) [Kuzmin et al., 2022].

Кроме того, последние исследования с помощью компьютерной томографии (КТ) показали, что объем головного мозга взрослого сунгирца составлял 1443 см3, хорошее развитие имели затылочные доли, т.е. зрительная кора больших полушарий [Васильев и др., 2021]. Также КТ помогла раскрыть загадку убийства взрослого сунгирца [Васильев и др., 2022].

Методика

Измерялись структуры внутреннего уха правой и левой сторон черепа каждого индивида. Модели кост-

Таблица 1. Среднеквадратичное отклонение (s) и техническая погрешность (TEM) измерений признаков костного лабиринта ного лабиринта были выполнены на основе компьютерной томографии. Сканирование проводилось на промышленном рентгеновском компьютерном томографе Phoenix v|tome|xc450 (Baker Hughes) с разрешением порядка 110 мкм, при напряжении источника 400 кэВ и силе тока 250 мА. Трехмерные модели и их

сторон черепа усреднялись. Значения размеров приводятся в миллиметрах и округлены до сотых. Ошибка произведенных нами измерений не превышает 3 % и сопоставима с таковой в тестовой работе, проверяющей устойчивость используемой системы измерений костного лабиринта [Osipov et al., 2013].

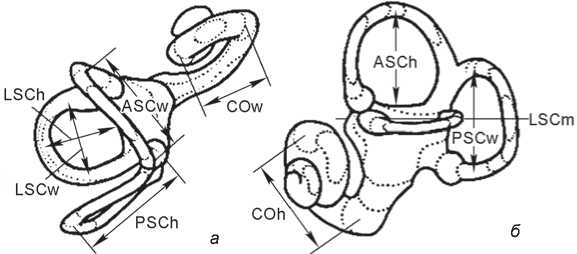

визуализация выполнены посредством программных продуктов CTan, CTvol (Bruker) и Avizo (FEI). Измерения проводились по этим моделям в программе Cloud Compare . Первичными данными были восемь линейных размеров (взаимно перпендикулярные диаметры полукружных каналов и улитки) и сагиттальный лабиринтный индекс (SLI), использованный для выражения процентной доли заднего канала, часть которого лежит ниже плоскости бокового канала (табл. 1). Эти данные легли в основу вычисления 11 индексов. Применялась методика Ф. Спура и Ф. Зонневелда [Spoor, Zonneveld, 1998], адаптированная к трехмерным моделям (рис. 1).

Измерение проводилось трижды для каждого образца. Для межиндивидуальных и межгрупповых сравнений размеры структур внутреннего уха двух

Рис. 1. Линейные измерения костного лабиринта, используемые в работе (по: [Spoor, Zonneveld, 1998]). Линия LSCm определяет индекс сагиттального лабиринта (SLI).

Результаты исследования

Сравнение левых и правых сторон . Для выявления билатеральной асимметрии аппарата внутреннего уха размер каждого признака левой стороны был вычтен из соответствующего размера правой и полученные разности сопоставлены с аналогичными показателями большой выборки (без патологий) [Osipov et al., 2013] (табл. 2). Различия между сторонами имеются для подавляющего большинства признаков всех индивидов. В то же время они укладываются в 95 % (SD × 2) различий, наблюдаемых в модельной группе. Таким образом, можно полагать, что билатеральная асимметрия у трех индивидов из сунгирских погребений несущественна. В дальнейшем анализе мы будем рассматривать усредненные по сторонам данные в соответствии с принятой методикой [Spoor et al., 2003].

Сравнение индивидов между собой . Улитка и полукружные каналы до сти-гают своего взрослого размера и зрелой морфологии между 17-й и 25-й неделями внутриутробного развития [Jeffery, Spoor, 2004; Richard et al., 2010]. Дальнейшего существенного изменения размеров этих структур не происходит. Таким образом, все три представленных ко стных лабиринта уже достигли дефинитивной формы и являются морфологически «взрослыми»

|

Признак |

s , мм |

s , % |

TEM, мм |

TEM, % |

|

ASCh. Высота переднего полукружного канала (ПК) |

0,06 |

1,1 |

0,20 |

3,4 |

|

ASCw. Ширина переднего ПК |

0,05 |

0,8 |

0,09 |

1,4 |

|

PSCh. Высота заднего ПК |

0,05 |

0,8 |

0,17 |

2,8 |

|

PSCw. Ширина заднего ПК |

0,06 |

1,1 |

0,11 |

1,8 |

|

LSCh. Высота латерального ПК |

0,05 |

1,1 |

0,18 |

4,0 |

|

LSCw. Ширина латерального ПК |

0,09 |

1,8 |

0,15 |

3,2 |

|

COh. Высота улитки |

0,05 |

1,0 |

0,39 |

5,8 |

|

COw. Ширина улитки |

0,12 |

3,0 |

0,27 |

4,5 |

|

SLI. Сагиттальный лабиринтный индекс |

0,06 |

0,1 |

– |

– |

Примечание. TEM (по: [Knapp, 1992]) для повторных измерений по данным [Osipov et al., 2013] (соответствует s при двойных измерениях).

Таблица 2. Различия между признаками левой и правой сторон в сравнении с данными по билатеральной симметрии из работы [Osipov et al., 2013]

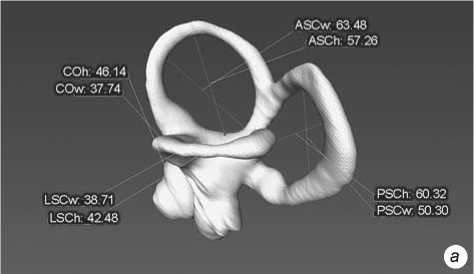

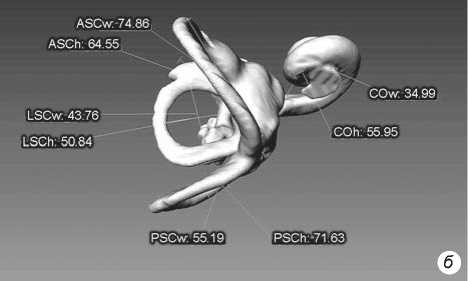

Рис. 2. Левый лабиринт индивида Сунгирь 1. а – вид сбоку; б – сверху.

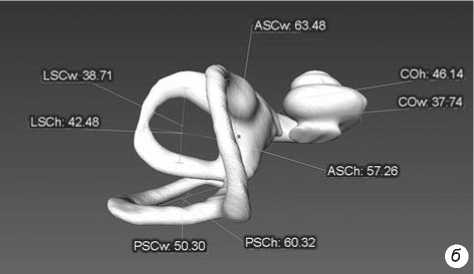

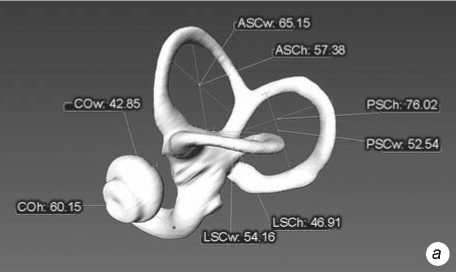

Рис. 3. Левый лабиринт индивида Сунгирь 2. а – вид сбоку; б – сверху.

|

Признак |

С1 |

С2 |

С3 |

Средние различия |

SD |

|

ASCh |

–0,20 |

–0,12 |

–0,17 |

0,08 |

0,25 |

|

ASCw |

0,02 |

–0,03 |

0,01 |

0,06 |

0,22 |

|

ASCh/w |

–0,05 |

0,00 |

–0,02 |

0,00 |

0,05 |

|

ASCR |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,03 |

0,08 |

|

PSCh |

0,04 |

–0,18 |

0,44 |

–0,08 |

0,27 |

|

PSCw |

–0,09 |

0,12 |

0,17 |

–0,01 |

0,25 |

|

PSCh/w |

0,02 |

–0,05 |

0,03 |

–0,01 |

0,06 |

|

PSCR |

0,00 |

–0,10 |

0,20 |

–0,01 |

0,10 |

|

LSCh |

–0,49 |

–0,13 |

0,04 |

0,06 |

0,28 |

|

LSCw |

–0,19 |

–0,01 |

0,10 |

0,01 |

0,24 |

|

LSCh/w |

–0,05 |

–0,02 |

–0,02 |

0,01 |

0,07 |

|

LSCR |

–0,20 |

0,00 |

0,10 |

0,02 |

0,11 |

|

COh |

–0,19 |

–0,05 |

–0,03 |

–0,05 |

0,38 |

|

COw |

–0,11 |

–0,49 |

0,01 |

0,07 |

0,28 |

|

COh/w |

–0,02 |

0,14 |

–0,02 |

–0,02 |

0,06 |

|

COR |

0,00 |

–0,10 |

0,00 |

0,07 |

0,27 |

|

SLI |

–0,32 |

0,65 |

0,02 |

0,62 |

4,05 |

Примечания . SD – стандартная ошибка среднего; h/w взяты в долях, как в работе [Osipov et al., 2013].

Таблица 3. Данные сунгирской группы (СГ) и показатели изменчивости модельной популяции (МП)

|

Признак |

C1 |

C2 |

C3 |

m СГ |

s СГ |

s МП |

F |

|

ASCh |

5,60 |

6,15 |

5,85 |

5,87 |

0,28 |

0,45 |

0,37 |

|

ASCw |

5,85 |

6,95 |

6,60 |

6,47 |

0,56 |

0,43 |

1,71 |

|

PSCh |

5,85 |

6,60 |

6,30 |

6,25 |

0,38 |

0,45 |

0,70 |

|

PSCw |

5,20 |

5,95 |

6,00 |

5,72 |

0,45 |

0,43 |

1,09 |

|

LSCh |

4,40 |

4,85 |

4,30 |

4,52 |

0,29 |

0,42 |

0,49 |

|

LSCw |

4,40 |

5,00 |

5,05 |

4,82 |

0,36 |

0,37 |

0,96 |

|

COh |

5,10 |

5,60 |

5,75 |

5,48 |

0,33 |

0,35 |

0,90 |

|

COw |

3,65 |

4,20 |

4,20 |

4,02 |

0,33 |

0,30 |

1,18 |

|

SLI |

52,70 |

43,95 |

41,60 |

46,08 |

5,85 |

4,72 |

1,54 |

|

ASCh/w |

95,75 |

88,49 |

88,64 |

90,96 |

4,15 |

5,34 |

0,60 |

|

ASCR |

2,86 |

3,28 |

3,11 |

3,08 |

0,21 |

0,20 |

1,12 |

|

PSCh/w |

112,50 |

110,95 |

104,97 |

109,47 |

3,98 |

4,94 |

0,65 |

|

PSCR |

2,76 |

3,14 |

3,08 |

2,99 |

0,20 |

0,21 |

0,95 |

|

LSCh/w |

99,95 |

97,00 |

85,16 |

94,04 |

7,83 |

5,77 |

1,84 |

|

LSCR |

2,20 |

2,46 |

2,34 |

2,33 |

0,13 |

0,18 |

0,52 |

|

COh/w |

139,73 |

131,23 |

136,90 |

135,95 |

4,33 |

4,38 |

0,98 |

|

COR |

2,19 |

2,45 |

2,49 |

2,38 |

0,16 |

0,15 |

1,18 |

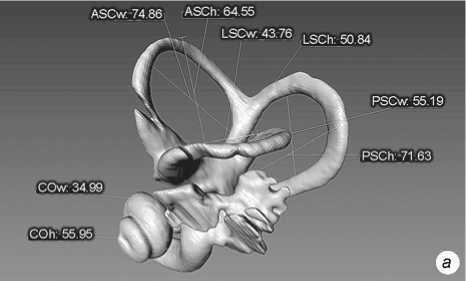

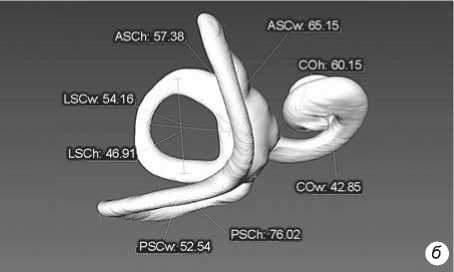

Рис. 4. Левый лабиринт индивида Сунгирь 3. а – вид сбоку; б – сверху.

(рис. 2–4). Это позволяет оперировать ими как равными без оговорок и поправок.

Мы рассмотрели возможность отнесения изучаемых индивидов к однородной выборке с морфологической точки зрения. Для этого, применяя F-критерий, сравнили показатели изменчивости в сунгирской группе и модельной популяции [Osipov et al., 2013] (табл. 3). Полученные результаты показывают, что F-критерий нигде не достигает критического значения. Следовательно, разнообразие в сунгирской группе соответствует нормальной изменчивости, и мы можем использовать индивидуальные данные для вычисления средних.

Сравнение с другими территориально-хронологическими выборками. Проведенные исследования показали, что строение костного лабиринта до сто- верно различается в линиях неандертальцев и людей современного морфологического типа (от среднего плейстоцена до современности). Эти различия заключаются в малых размерах верхнего полукружного канала, больших латерального и в низком положении заднего полукружного канала относительно плоскости латерального канала у неандертальцев [Spoor et al., 2003; Bouchneb, Crevecoeur, 2009; Wu et al., 2014].

Для сопоставления с сунгирской группой использовались выборки неандертальцев, людей современного морфологического типа (СМТ) среднего и верхнего палеолита, а также современных (табл. 4). Проведенное сравнение выявило следующее. По таким диагностически значимым признакам, как радиус латерального полукружного канала (LSCR) и положе-

Таблица 4. Результаты сравнения по t-критерию Стьюдента сунгирской группы с другими антропологическими выборками

|

Признак |

Сунгирь ( n = 3) |

Неандертальцы ( n = 30) |

t |

Люди среднего палеолита ( n = 11) |

t |

Люди верхнего палеолита ( n = 10) |

t |

Современные люди ( n = 180) |

t |

|||||

|

m |

s |

m |

s |

m |

s |

m |

s |

m |

s |

|||||

|

ASCR |

3,1 |

0,2 |

3,0 |

0,2 |

0,62 |

3,3 |

0,2 |

–1,62 |

3,3 |

0,2 |

–1,61 |

3,2 |

0,2 |

–0,98 |

|

PSCR |

3,0 |

0,2 |

2,8 |

0,2 |

1,54 |

3,0 |

0,2 |

–0,08 |

3,1 |

0,3 |

–0,74 |

3,1 |

0,3 |

–0,94 |

|

LSCR |

2,3 |

0,1 |

2,6 |

0,2 |

–3,13 |

2,4 |

0,2 |

–0,73 |

2,5 |

0,2 |

–1,73 |

2,3 |

0,2 |

0,39 |

|

SLI |

46,1 |

5,9 |

63,5 |

5,8 |

–4,84 |

53,0 |

6,2 |

–1,79 |

43,7 |

9,4 |

0,53 |

50,7 |

6,8 |

–1,35 |

|

ASCR, % |

36,7 |

0,5 |

35,9 |

1,5 |

1,94 |

38,1 |

1,3 |

–2,98 |

37,2 |

1,4 |

–0,97 |

37,3 |

1,3 |

–2,16 |

|

PSCR, % |

35,6 |

0,5 |

33,6 |

1,6 |

4,66 |

34,7 |

1,6 |

1,64 |

34,5 |

1,7 |

1,84 |

36,0 |

1,8 |

–1,37 |

|

LSCR, % |

27,7 |

0,9 |

30,5 |

1,1 |

–5,15 |

27,2 |

1,6 |

0,73 |

28,3 |

0,9 |

–1,06 |

26,8 |

1,8 |

1,77 |

|

ASCh/w |

91,0 |

4,2 |

92,6 |

5,0 |

–0,63 |

88,5 |

6,9 |

0,78 |

89,5 |

6,7 |

0,46 |

89,8 |

5,1 |

0,48 |

|

PSCh/w |

109,5 |

4,0 |

100,7 |

8,0 |

3,06 |

100,0 |

7,9 |

2,86 |

106,7 |

7,6 |

0,83 |

104,1 |

8,8 |

2,25 |

|

LSCh/w |

94,0 |

7,8 |

92,7 |

6,7 |

0,28 |

83,4 |

9,7 |

1,98 |

94,0 |

6,2 |

0,01 |

90,8 |

7,0 |

0,71 |

|

COR |

2,4 |

0,2 |

2,3 |

0,1 |

0,84 |

2,5 |

0,1 |

–1,23 |

2,4 |

0,1 |

–0,20 |

2,3 |

0,1 |

0,86 |

|

COh/w |

136,0 |

4,3 |

132,5 |

11,4 |

0,99 |

129,7 |

7,7 |

1,83 |

141,5 |

8,7 |

–1,49 |

132,7 |

9,1 |

1,25 |