Исследование массообменных процессов при комбинированном сухом посоле рыбы

Автор: Ершов А.М., Бестужев А.С., Фатыхов Ю.А., Балашов С.О.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 4-1 т.13, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе приводятся экспериментальные данные по комбинированному сухому посолу семги. Исследовалась кинетика просаливания рыбы и образования тузлука.

Сухой посол, комбинированный посол, кинетика образования тузлука, кинетика просаливания, соленость, семга

Короткий адрес: https://sciup.org/14294210

IDR: 14294210 | УДК: 664.951

Текст научной статьи Исследование массообменных процессов при комбинированном сухом посоле рыбы

Посол рыбы, как способ консервирования, возник за несколько тысячелетий до нашей эры в Китае и Египте, а затем постепенно получил распространение в арабских государствах, средиземноморских и других странах. Однако до начала прошлого столетия выработка и внедрение технологии различных способов посола основывались исключительно на опыте. Только в ХХ веке в работах М.И. Турпаева, С.И. Гакичко, М.Ф. Невтанова, Л.П. Миндера, И.П. Леванидова, Н.А. Воскресенского, Н.Н. Рулева и других начались систематические исследования процесса посола рыбы и разработка теории этого процесса.

Посол, как известно, является сложным процессом и состоит из диффузионного переноса соли в мясо рыбы, выделения из тканей рыбы воды и сложных биохимических процессов созревания соленой рыбы, определяющих гастрономические свойства продукции. Существует классификация способов посола рыбы по различным признакам. В частности, по температуре посола различают теплый (от 5 ° С и выше), охлажденный (от криоскопической температуры до 5 ° С) и холодный посол при температурах ниже криоскопической. Считаем целесообразным существующую классификацию дополнить понятием комбинированный посол, под которым следует понимать использование разных способов на различных стадиях посола. В данной работе исследовался посол рыбы, состоящий из трех стадий: охлажденного, холодного и вновь охлажденного посола ( Бестужев и др ., 2007; 2008).

Исследования проводились на образцах охлажденной баренцевоморской семги зимнего (декабрьского) вылова. Рыба характеризовалась следующими показателями: плотность - р = 1020 кг/м3, содержание воды - 74,6 %, липидов - 5,43 %.

Для посола использовались куски разделанной на пласт с удаленной хребтовой костью рыбы. С целью повышения достоверности получаемых результатов производился одновременный сухой посол двух половин разделанной, как указано выше, рыбы. Масса обоих образцов составляла соответственно 926 г и 908 г. Масса соли - 20 % от массы рыбы. Погрешность полученных результатов оказалась небольшой (менее 5 %), поэтому данные усреднялись.

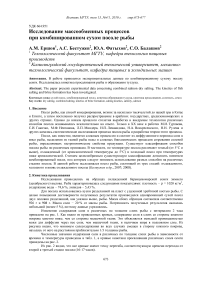

Изменение содержания соли в различных по толщине слоях рыбы с интервалом 2 часа приведено на рис. 1. Как видно из приведенных кривых, содержание соли в слоях со стороны кожного покрова заметно ниже, чем со стороны мышечной ткани. Это объясняется меньшей проницаемостью кожи для диффузии через нее соли, чем мышечной ткани, и наличием жира в подкожном слое. Из рисунка видно, что минимум солесодержания во всех случаях смещен в сторону кожного покрова, находясь от него на расстоянии приблизительно 1/3 толщины рыбы.

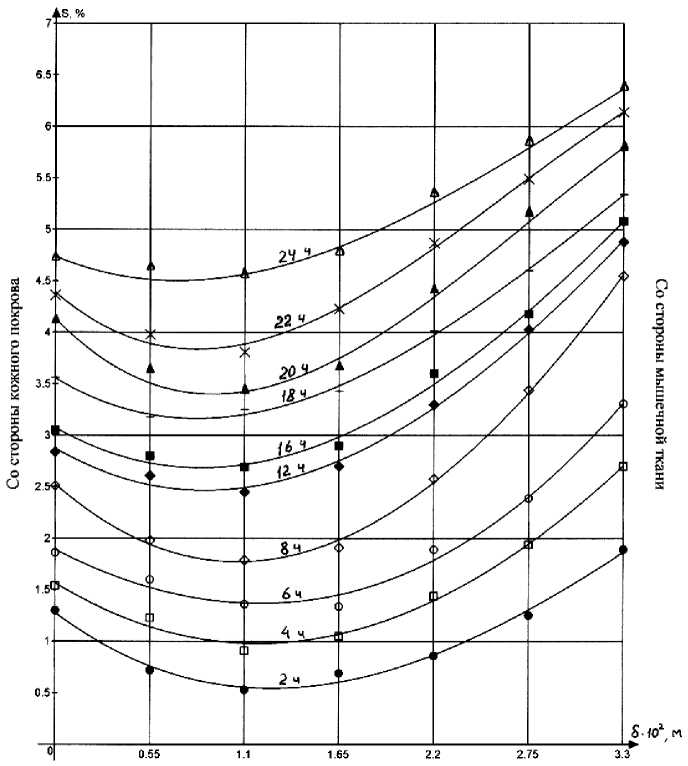

Численные значения содержания соли в различных по толщине слоях рыбы в зависимости от времени и температуры приведены в табл. 1, а кривые кинетики просаливания различных слоев семги приведены на рис. 2.

Из рис. 2 видно, что все кривые имеют точку перегиба, соответствующую времени перехода от второй к третьей стадии посола (16-17 часов).

Рис. 1. Изменение солесодержания по толщине мяса семги

Таблица 1. Содержание соли в слоях рыбы в зависимости от времени и температуры

|

Температура, ° C |

Время, ч |

Слои рыбы, 10-2 м |

||||||

|

3,3 |

2,75 |

2,2 |

1,65 |

1,1 |

0,55 |

0 |

||

|

Солесодержание, % |

||||||||

|

S 1 |

S 2 |

S 3 |

S 4 |

S 5 |

S 6 |

S 7 |

||

|

t = 1 ° C |

0 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

|

1 |

1,32 |

0,99 |

0,59 |

0,45 |

0,38 |

0,46 |

0,62 |

|

|

2 |

1,89 |

1,25 |

0,86 |

0,69 |

0,53 |

0,72 |

1,3 |

|

|

3 |

2,36 |

1,58 |

1,3 |

0,88 |

0,72 |

0,98 |

1,41 |

|

|

4 |

2,7 |

1,94 |

1,44 |

1,05 |

0,91 |

1,23 |

1,54 |

|

|

5 |

3,03 |

2,22 |

1,77 |

1,19 |

1,12 |

1,39 |

1,69 |

|

|

6 |

3,31 |

2,39 |

1,89 |

1,34 |

1,36 |

1,6 |

1,86 |

|

|

7 |

3,95 |

2,87 |

2,21 |

1,57 |

1,48 |

1,75 |

2,25 |

|

|

8 |

4,55 |

3,44 |

2,58 |

1,91 |

1,79 |

1,98 |

2,51 |

|

|

t = -22 ° C |

10 |

4,68 |

3,8 |

2,92 |

2,34 |

2,07 |

2,54 |

2,58 |

|

12 |

4,88 |

4,03 |

3,3 |

2,7 |

2,45 |

2,61 |

2,84 |

|

|

14 |

5,05 |

4,12 |

3,49 |

2,85 |

2,6 |

2,77 |

2,95 |

|

|

16 |

5,08 |

4,18 |

3,6 |

2,9 |

2,69 |

2,80 |

3,05 |

|

|

t = 1 ° C |

17 |

5,19 |

4,26 |

3,75 |

3,13 |

2,81 |

2,92 |

3,28 |

|

18 |

5,34 |

4,6 |

4,02 |

3,43 |

3,05 |

3,18 |

3,56 |

|

|

19 |

5,6 |

4,93 |

4,26 |

3,57 |

3,33 |

3,42 |

3,68 |

|

|

20 |

5,77 |

5,13 |

4,39 |

3,64 |

3,41 |

3,61 |

4,09 |

|

|

21 |

5,79 |

5,24 |

4,63 |

3,96 |

3,57 |

3,8 |

4,14 |

|

|

22 |

6,14 |

5,49 |

4,87 |

4,23 |

3,81 |

3,98 |

4,36 |

|

|

23 |

6,21 |

5,72 |

5,05 |

4,55 |

4,25 |

4,47 |

4,49 |

|

|

24 |

6,35 |

5,82 |

5,32 |

4,75 |

4,53 |

4,61 |

4,7 |

|

Рис. 2. Кривые кинетики просаливания слоев сёмги

Таблица 2. Зависимость среднеобъемной солености S от времени посола

|

Время, ч |

∑ S , % |

S , % |

Время, ч |

∑ S , % |

S, % |

Время, ч |

∑ S , % |

S , % |

|

0 |

2,1 |

0,21 |

7 |

16,1 |

1,64 |

18 |

27,2 |

2,77 |

|

1 |

4,81 |

0,49 |

8 |

18,8 |

1,91 |

19 |

28,8 |

2,94 |

|

2 |

7,24 |

0,74 |

10 |

20,9 |

2,13 |

20 |

30 |

3,06 |

|

3 |

9,23 |

0,94 |

12 |

22,8 |

2,33 |

21 |

31,1 |

3,18 |

|

4 |

10,8 |

1,1 |

14 |

23,8 |

2,43 |

22 |

32,9 |

3,35 |

|

5 |

12,4 |

1,27 |

16 |

24,3 |

2,48 |

23 |

34,7 |

3,54 |

|

6 |

13,8 |

1,4 |

17 |

25,3 |

2,58 |

24 |

36,1 |

3,68 |

На основании полученных данных определено изменение среднеобъёмной солёности сёмги со временем по формуле ( Ершов и др ., 2004)

S H = b • ( S H ) + S 1 H + S 2 H + K + S H ) %, (1)

n + 1 , где SH0,T) - солёность в центре рыбы, %; SH1, SH2, … SHn - величина солёности в слоях по толщине рыбы, %. Все значения солёности взяты из экспериментальных данных. Эмпирический коэффициент b = 0,816, так как солёность всех слоев меньше 6,5 % (Ершов, Ершов, 2004).

Изменение среднеобъемной солености в зависимости от времени приведено в табл. 2. Как видно из таблицы, после 24 часов посола комбинированным способом, среднеобъёмная солёность рыбы составила 3,68 %, что соответствует малосолёной продукции (от 3-6 %) по классификации АтлантНИРО ( Баранов и др ., 2006). По данным, представленным в табл. 1, представляется возможным установить изменение содержания соли в слоях Siн в зависимости от толщины слоя Н и времени посола т. Анализируя характер кривых, изображенных на рис. 2, можно с достаточной точностью предположить, что они аппроксимируются показательной зависимостью вида

У = a o • a X1 • a X2 , (2)

где у - функция отклика; а0; а1; а2 - коэффициенты регрессии; х1, х2 - факторы влияния.

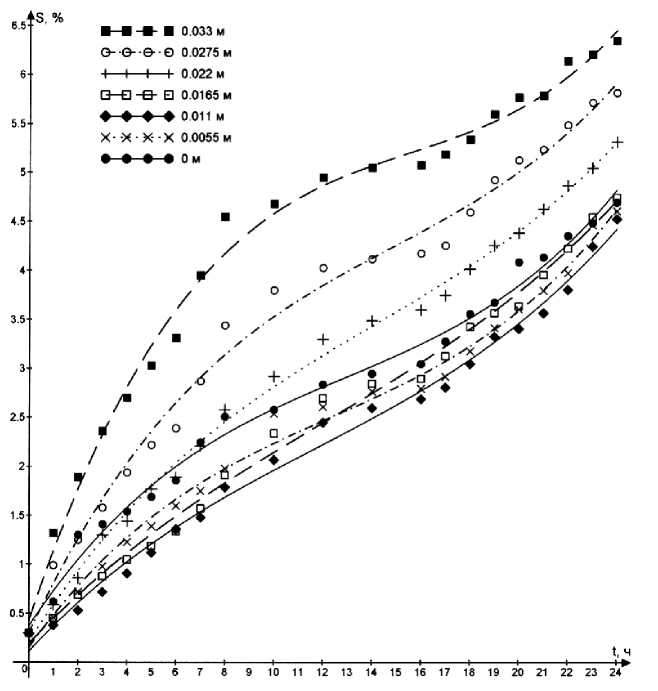

Рис. 3. Поверхность функции отклика в натуральных значениях факторов в выбранной области факторного пространства

Статистическая обработка экспериментальных данных проведена с помощью компьютерной программы DataFit Ver.9.0.59, которая позволила получить адекватную математическую модель посола (в заданном температурном режиме) в виде уравнения, описывающего влияние факторов в их натуральных значениях:

S H = 0,958(5,29 • 10 - 4)H - 1,093 T . (3)

Поверхность функции в диапазоне изменения влияющих факторов, дающая пространственную информацию об их взаимосвязи, представлена на рис. 3.

3. Кинетика образования тузлука

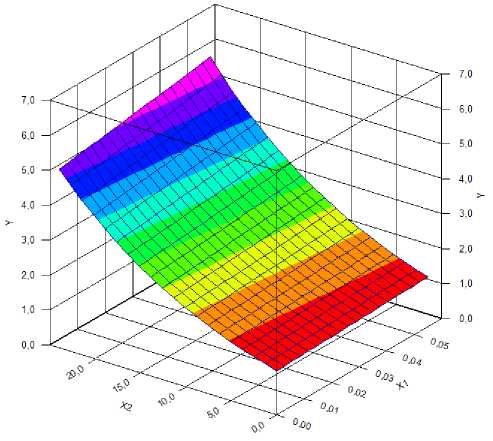

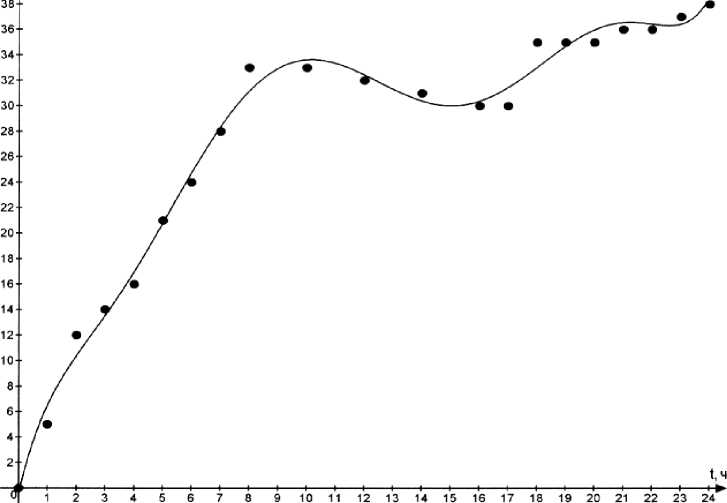

Представляет интерес кинетика образования тузлука при данном способе посола рыбы, которая приведена на рис. 4.

Зависимость количества образовавшегося тузлука V от времени т получена с помощью вышеуказанной компьютерной программы. Уравнение регрессии имеет вид полиномиальной модели второго порядка, описывающей процесс (множественный коэффициент детерминации ( R 2 = 0,95) в натуральных значениях факторов

V =- 0,025 т 2 + 2,198 т + 0,476. (4)

▲V, мл

Рис. 4. Кинетика образования тузлука

Как видно из рис. 4, на первом этапе посола, при температуре плюс 1 ° С, количество образовавшегося тузлука интенсивно возрастает (почти линейная зависимость от времени). Затем, на второй стадии посола, при температуре минус 22 ° С, количество тузлука уменьшается более чем на 9 %, что вызвано переходом части воды в кристаллическое состояние. Так как кристаллообразование начинается с поверхности тузлука, то увеличивается его концентрация в пограничном слое у поверхности рыбы. Как показывают опытные данные, это увеличение составляет приблизительно 20 % и 16 % со стороны кожного покрова и мышечной ткани, соответственно. Повышение концентрации соли увеличивает скорость внешней диффузии соли из тузлука в рыбу и ускоряет процесс посола.

Готовый продукт представляет собой малосолёную деликатесную продукцию с высокими вкусовыми качествами, сочной и нежной консистенцией. Содержание соли в рыбе составляет 3,68 %, буферность 68 град., азот летучих оснований 12,7 мг%.

Таким образом, выполненные исследования подтверждают возможность получения высококачественной малосоленой продукции из сёмги в течении 24 часов.

4. Заключение

В соответствии с предложенным способом комбинированного сухого посола рыбы проведены экспериментальные исследования нового способа посола, установлены кинетические зависимости процесса и взаимосвязь влияющих факторов, подтверждена возможность получения качественной деликатесной продукции в течение 24 часов в условиях заданного температурного режима.