Исследование металлических археологических артефактов из погребений хунну с помощью рентгеноструктурного анализа и электронной сканирующей микроскопии

Автор: Купер К.Э., Полосьмак Н.В., Кундо Л.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты междисциплинарного исследования металлических артефактов, найденных при раскопках курганов № 22 и 31 в пади Суцзуктэ (Ноин-Ула). Обсуждается назначение этих предметов.

Рентгеноструктурный анализ, электронная сканирующая микроскопия, металлические предметы, хунну, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/14522096

IDR: 14522096 | УДК: 902.65

Текст научной статьи Исследование металлических археологических артефактов из погребений хунну с помощью рентгеноструктурного анализа и электронной сканирующей микроскопии

Среди обнаруженных в курганах хунну предметов одними из наиболее загадочных являются медные массивные стержни с округлыми окончаниями (рис. 1). Опираясь на наблюдения, сделанные при раскопках кург. № 7 в пади Царам в Забайкалье, С.С. Миняев считает, что это «поручни», которые с помощью «кожаных шнуров крепились к стенкам гроба, для чего в гроб были вбиты железные кольца с шипом». Кажется, к настоящему времени уже многие из археологов согласились c этим мнением, хотя, когда находки этих предметов были сделаны впервые, такое их назначение было совсем не очевидно. Никаких наблюдений на этот счет не оставили в своих отчетах и дневниковых записях первые исследователи ноин-улинских курганов (см., напр.: [Козлов, 2003; Жизнь и научная деятельность.., 2006; Руденко, 1962, с. 18, рис. 17, с. 19, рис. 19, 20, табл. XXX, 1, 2]). А.Н. Бернштам, а вслед за ним и С.И. Руденко, считал их бронзовыми пали- цами «чи» – оружием для ближнего боя, описание которого есть в письменных китайских источниках [Руденко, 1962, с. 63]. И в настоящее время некоторые исследователи продолжают считать эти артефакты предметами вооружения хунну [Никоноров, Худяков, 2004, с. 64]. Проводившиеся в последние годы раскопки элитных курганов хунну не прояснили ситуацию, а только усложнили ее. Так, например, в двадцать втором ноин-улинском кургане на полу внутренней погребальной камеры под слоем шелкового текстиля был найден медный стержень [Полосьмак, Богданов, Цэвээндорж, 2013]. В этом кургане гроб сохранился полностью, однако никаких следов отверстий или железных колец на его стенках не зафиксировано. Впрочем, как и на остальных известных находках гробов в могилах хунну, где так же были найдены медные стержни (от 1 до 4) [Руденко, 1962, с. 11–12, рис. 7, 8; Miller et al., 2009, с. 309–313; Treasures…, 2011, p. 62–73;

Рис. 1. Фотография продольного разреза биметаллического артефакта из ноин-улинского кургана № 22.

и др.]. Признание использования этих металлических стержней как поручней гроба никак не поясняет, для чего нужно было применять для их изготовления такую сложную технологию (внутри этих медных стержней находится железная сердцевина, что было отмечено еще С.И. Руденко). Кроме того, в двух случаях в погребениях были обнаружены только тонкие стальные стержни без медной оболочки: в кург. № 31 в Ноин-Уле и в кург. № 64 могильника Такхилт хотгор в Монгольском Алтае. Причем в кург. № 64 этот стержень был обнаружен на полу гроба, «там, где должны были быть ноги покойного» [Miller et al., 2009, с. 309]. При большом объеме исследований

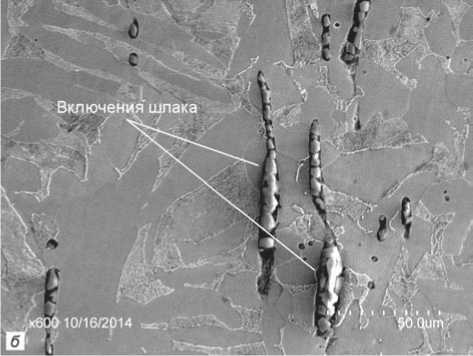

Рис. 2. Фотографии микровключений, полученные с помощью электронной сканирующей микроскопии. а – в образце меди; б – в образце стали.

ни в одном из ханьских погребений в Китае таких предметов найдено не было. Не упоминаются они и в письменных источниках. Это, конечно, не исключает факт принадлежности этих предметов культуре Хань.

Для того чтобы лучше понять назначение этих необычных предметов и их свойств был проведен рентгеноструктурный анализ и электронная микроскопия находок из ноин-улинских курганов № 22 и 31.

Артефакт из кург. № 22 представляет собой медный жезл длиной 43 см и диаметром 3,5 см с утолщением на концах, имеющий в своем центре основание в виде стального прута, проходящего вдоль всего предмета (рис. 1). Медная оболочка прута нанесена путем ее заливки из расплава в отливочную форму. Об этом свидетельствую наплавы, наблюдаемые на внутренней стороне жезла. Пористая структура оболочки свидетельствует о фактически моментальном отверждении меди, что может говорить о том, что заливка осуществлялась при температуре близкой к температуре плавления меди – 1100–1200 °С. Стальной прут, проходящий вдоль всего жезла и являющийся его основанием, был закреплен с торцов в отливочной форме путем зажатия между двух чугунных пластин. Внутренняя структура прута имеет неоднородное строение, обусловленное различным количеством углерода, содержащимся в стали. Для оценки неоднородности строения стального прута вдоль направления жезла проведен рентгеноструктурный анализ с использованием двухкоординатного детектора. Для проб, изъятых из стального прута, получено соотношение фаз карбида железа (Fe3C-цементит) и чистого железа (α-Fe). Соотношение фаз позволило определить, что в стальном стержне содержание углерода варьируется от 0,1 до 0,4 %. Наиболее интересная информация об артефакте была получена с использованием сканирующей электронной микроскопии. Анализ медной оболочки показал, что образец имеет пористую структуру с многочисленными включениями (рис. 2а). В основном включения можно классифицировать по двум типам на основании их элементного локального состава. Первый тип включения представляет собой сульфид меди Cu2S, который распространен в природе в виде минерала халькоцит. Он и послужил рудой для изготовления меди, покрывающей жезл. Для процесса получения меди необходима продувка измельченной халькоцитной руды кислородом при температурах 1200–1300 °С, что, в свою очередь, требует организации сложного металлургического процесса [Hauptmann, 2007]. При этом, очевидно, выплавка меди могла происходить лишь в специально оборудованной печи, оснащенной мехами для поддержки необходимого уровня кислорода и высокой температуры. Второй тип включения в меди относится к алюмосиликатам, содержит в основном фторид алюминия и оксид кремния, являясь, скорее всего, частичками сопутствующей халькоциту горной породы. Микровключения, найденные в стальных образцах (рис. 2б), представляют собой остатки шлака и являются характерными для производства кричного железа [Buchwald et al., 2005]. Включения содержат вюстит, фаялит и аморфизованный кварц, которые образовываются в кричной печи при взаимодействии алюмосиликатных минералов с железосодержащей рудой (магнетит, гематит). Наличие шлаковых включений говорит о не метеоритном происхождении железа, использовавшегося при изготовлении стали. Включения имеют характерную ориентацию вдоль жезла, что, очевидно, обусловлено направлением проковки стального стержня. Фаялит присутствует во включениях в виде рекристаллизовавшейся из расплава фазе с примесями оксидов щелочных и щелочно-земельных металлов. Температура плавления фаялита, в зависимости от примесей, лежит в пределах 1100–1200 °С, что говорит о том, что железо было получено при схожих с медью температурных условиях. Как уже отмечалось, структура стального стержня сильно неоднородна по процентному содержанию в нем углерода. Однако обычно при изготовлении кованого железа науглероживается в основном внешняя сторона, поэтому содержание углерода в стали имеет характерную направленность и падает в центре изготавливаемого предмета, что не наблюдается в нашем случае. Исходя из этого, можно выдвинуть предположение, что стержень был перекован из готового стального предмета.

В двух стержнях из кург. № 31 медная оболочка отсутствовала. Детальное исследование металла проведено под руководством канд. хим. наук С.С. Шацкой, руководителя аналитической лаборатории ИХТТМ СО РАН. Рентгенофлуоресцентный анализ на сломе изделия показал 100-процентное железо. Содержание примесей определяли атомноабсорбционным методом на приборе «Varian 280 FS». Содержание углерода и серы определяли на анализаторе C, H, S, N для анализа сталей. Результаты анализа внутренней части показали чистое железо с обоих концов стержня, с малым количеством примесей: никель 0,0016 %, медь 0,0857 %, марганец 0,0029 %, хром 0,0020 %, кобальт 0,0495 %, свинец 0,0058 %. Содержание углерода от 0,95 до 1,5 %, серы – 0,006 %. Можно сделать вывод, что стержни изготовлены из углеродистой стали.

Ключевое слово, как нам представляется, в данном случае – сталь. Дата курганов, из которых происходят находки стержней, укладывается в последние годы I в. до н.э. – начало I в. н.э. В этот период в Китае освоили производство стали, из которой изготовлялось, главным образом, высокого качества клинковое оружие [Погребенные царства…, 1998, с. 130; Леве, 2005, с. 212–216; и др.]. При большом объеме исследований ни в одном из ханьских погребений в Китае предметов, подобных биметаллическим стержням из хуннских могил, найдено не было. Не упоминаются они и в письменных источниках. Это, конечно, полностью не исключает факт их принадлежности культуре Хань. Справедливости ради необходимо отметить, что в этот период времени сталь производилась в еще одном регионе – в Индии: железные и стальные изделия индийских мастеров, оружие в особенности, были очень высокого качества и широко экспортировались.

Обсуждаемые в статье изделия находят как в мужских, так и в женских погребениях. На медных поверхностях известных нам изделий нет следов использования, за исключением фрагментов кожаных ремешков [Полосьмак, Богданов, Цэвээндорж, 2011, с. 74; Treasures…, 2011, р. 73, cat. 060]. Отливка медной оболочки производилась довольно небрежно, возможно, специально для погребения. Вероятно, это было не всегда возможно, и тогда стальные стержни попадали в могилу в «открытом» виде. Очевидно, что эти необычные как по форме, так и по составу металла и способу производства изделия были необходимой частью погребального обряда высокопоставленных хунну, но их роль в этом обряде пока остается до конца не проясненной. Эти прочные за счет стальной сердцевины стержни могли служить опорой своеобразного устройства из кожаных ремней для транспортировки гроба по дромосу и для опускания гроба в могильную яму. Поэтому описываемые предметы находят, как правило, во внутренней погребальной камере, где они и оставались, не имея определенного места и не являясь сопровождающим инвентарем. Непосредственно к гробу они не крепились. В ханьских могилах подобные предметы отсутствуют, вероятно, потому, что их не полагалось оставлять на месте погребения. Это предположение кажется на сегодняшний день наиболее правдоподобным.

Список литературы Исследование металлических археологических артефактов из погребений хунну с помощью рентгеноструктурного анализа и электронной сканирующей микроскопии

- Жизнь и научная деятельность С. А. Кондратьева (1896-1970): в Монголии и России/сост. И. В. Кугальнек, В.Ю. Жуков. -СПб.: Петербург. востоковедение, 2006. -412 с.

- Козлов П.К. Дневники Монголо-Тибетской экспедиции 1923-1924. -СПб.: Наука, 2003. -1037 c. -(Научное наследие; т. 30).

- Леве М. Китай династии Хань. Быт, религия, культура. -М.: Центрполиграф, 2005. -211 с.

- Никоноров В.П., Худяков Ю.С. «Свистящие стрелы» Маодуня и «Марсов меч» Аттилы. -СПб.: Петербург. востоковедение, 2004. -314 с.

- Погребенные царства Китая. Энциклопедия исчезнувших цивилизаций. -М.: Терра -книжный клуб, 1998. -164 с.

- Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д. Двадцатый ноин-улинский курган. -Новосибирск: Инфолио, 2011. -184 с.

- Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д. Курган № 22 в пади Суцзуктэ (Монголия): погребальный обряд//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 4. -С. 102-118.

- Руденко С.И. Культура хуннов и ноин-улинские курганы. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. -203 с.

- Buchwald V.F. Iron and Steel in Ancient Times//Historisk-filosofiske Skrifter 29. The Royal Danish Academy of Science and Letters. -Copenhagen, 2005. -Р. 113-124.

- Hauptmann A. The Archaeometallurgy of Copper. Evidence from Faynan, Jordan. -Berlin; Heidelberg; N.Y.: Springer 2007. -388 p.

- Miller B.K., Baiarsaikhan Z., Tseveendorzh E., Konovalov P.B., Logan J. Elite Xiongnu burials at the periphery: tomb complexes at Takhiltyn Khotgor, Mongolian Altai//Current archaeological research in Mongolia. -Bonn, 2009. -Р. 301-313.

- Treasures of the Xiongnu. Culture of Xiongnu, the first nomadic empire in Mongolia. Catalog. -Ulaanbaatar, 2011. -296 p.