Исследование микроскопического строения адгезивных шинирующих конструкций, содержащих в своей структуре различные по химической природе ленты для армирования

Автор: Старовойтова В.С.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Вопросы стоматологии

Статья в выпуске: 5 (59), 2022 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Несмотря на активный интерес к исследованию физических и химических характеристик армирующих лент, особенностей химического соединения композиционного материала и армирующего компонента шины, физических показателей прочности их соединения, оптимальной толщины композиционного материала для покрытия армирующей ленты, эти вопросы остаются не до конца изученными и требуют дальнейшей работы в данном направлении с целью оптимизации этапов шинирования подвижных зубов при различных клинических ситуациях и нозологических формах заболеваний. Цель исследования - изучить микроскопическое строение шинирующих конструкций, содержащих в своей структуре ленты для армирования на основе органической и неорганической матриц. Материал и методы исследования: 10 групп по 10 образцов шинирующих конструкций, с различными по химическому составу армирующими лентами, 8 из которых выполнены с использование лент на основе неорганической матрицы, 2 - на основе органической. Результаты исследования. Микроскопическое исследование образцов шинирующих конструкций показало хорошую интеграцию полимерной матрицы композита в структуру лент у образцов с использованием лент на основе неорганической матрицы. Расслоение периферического слоя не было выявлено, поры в толще шины отсутствовали либо были единичными, что может быть обусловлено силанизацией стекловолокон, инкорпорированных в термопластичный полимер и светоотверждаемую композитную матрицу. Выводы. Шинирующие ленты на неорганической основе с параллельно расположенными стекловолокнами, импрегнированные смолой в заводских условиях, показали преимущество по сравнению с ткаными и плетёными лентами и лентами без импрегнации.

Шинирующая конструкция, микроскопическое исследование, стекловолокно, полиэтилен

Короткий адрес: https://sciup.org/143179499

IDR: 143179499 | УДК: 616.314-089.23-76(075.8) | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2022.5.DENT.1

Текст научной статьи Исследование микроскопического строения адгезивных шинирующих конструкций, содержащих в своей структуре различные по химической природе ленты для армирования

Армирующее волокно представляет собой материал, обладающий устои ̆ чивостью к растяжению и изгибающему усилию. Его использование определяет жёсткость и прочность готовой конструкции. Композиционный материал, в свою очередь, обладает устойчивостью к нагрузкам на сжатие. В составе адгезивной шинирующей конструкции предотвращает воздействие на ленту влаги и механических повреждений [1].

Широкое применение в каждодневной практике врача-стоматолога нашли ленты на основе органической (полиэтилена) и неорганической матриц.

Структура стекловолокна состоит из нитей или волокон диаметром около 7–9 мкм из стекла или его производных, которые благодаря сложной технологии производства в конечном итоге приобретают уникальные свойства, в значительной степени отличающиеся от свойств исходного материала. Среди этих свойств можно выделить следующие:

-

- высокая прочность, превосходящая прочность легированной стали;

-

- придание дополнительной прочности в составе других материалов, что позволяет использовать его в качестве армирующей основы;

-

- толерантность некоторых разновидностей стекловолокна к термически и химически агрессивным средам;

-

- способность сохранять исходную форму, устойчивость к износу и деформации [2].

Механические свойства адгезивной шинирующей конструкции, входящей в их состав волокон, определяют взаимодействие с полимерной матрицей композиционного материала, а геометрия и архитектура армирующих волокон, включая ориентацию и расположение, а также их объёмная доля, определяют прочностные свойства шины [3].

Непрерывные волокна в составе стекловолокна по своему расположению в пространстве являются однонаправленными или ориентированными в нескольких направлениях, т.е. плетёные или тканые. Области предпочтительного применения данных видов волокон отличаются. Непрерывные волокна обладают одинаковыми свойствами по па- раллельным направлениям и применяются в областях с повышенным напряжением. В свою очередь переплетённые волокна обеспечивают одинаковый армирующий эффект в двух направлениях и применяются в том случае, если направление нагрузки неизвестно [4].

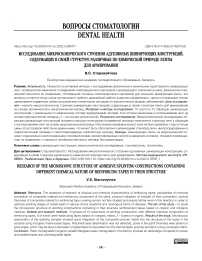

Вероятную эффективность выполненного шинирования определяет коэффициент Кренчеля, значения которого отображены на рисунке 1.

Согласно коэффициенту Кренчеля, эффективность армирования с использованием лент на основе однонаправленных волокон составляет 100 %, волокна расположенные взаимоперпендикулярно в составе ленты обеспечивают эффективность 50 и 25 % соответственно. Если фрагменты ориентированы беспорядочно, как в коротких волокнах, механические свойства одинаковы во всех направлениях и являются трёхмерно изотропными, эффективность армирования составляет 37,5 % [4].

При сравнительной оценке арматур органического и неорганического типа для использования при временном шинировании зубов у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом с использованием клинических, рентгенологических и функциональных методов исследования было определено возможное влияние различных по химическому составу арматур на ткани пародонта.

Рисунок 1. Коэффициент Кренчеля в оценке эффективности армирования при использовании лент с различной направленностью волокон

Figure 1. Krenchel coefficient in evaluating reinforcement efficiency when using tapes with different fiber orientation

На основе результатов исследования разработана и внедрена в практику арматура для временного шинирования зубов с органической матрицей на основе полиэтилентерефталата (лавсан) при комплексном лечении заболеваний пародонта [5].

Исследование прочностных характеристик адгезивно-волоконных материалов на основе органической и неорганической матриц позволило выявить факторы риска, снижающие эффективность клинического применения шинирующей конструкции в комплексном лечении хронических пародонтитов, и их биомеханические показатели. Изучение прочностных и пластических свойств двух различных по химическому составу материалов для шинирования – на основе органической (Ribbond) и неорганической (Everstick) матрицы, показало, что ленты для армирования шин на основе органической матрицы имеют более высокие показатели прочности и адгезии к композиционному материалу, входящему в состав шинирующей конструкции. Наряду с этим, показатели физических свойств материалов для шинирования на основе неорганической матрицы также достаточно высоки, что позволяет их применять в качестве армирующих компонентов для осуществления временного шинирования без препарирования твёрдых тканей зубов [6].

Изучение физико-механических, физико-химических, медико-биологических свойств углеродного композиционного волокна марки УКН-5000 с использованием метода биомеханического моделирования позволило выявить характер перераспределения функциональных нагрузок при использовании адгезивно-волоконной конструкции, в которой в качестве армирующего компонента выступало это углеродное композиционное волокно. Наблюдалось повышение эффективности лечения пациентов с хроническим генерализованным периодонтитом благодаря снижению подвижности иммобилизованных зубов, которые были включены в шину [7].

Изучение клинических, рентгенологических и функциональных данных выявило, что лента «Interlig» (ANGELUS, Бразилия) на основе неорганической матрицы в сочетании с наногибридным композиционным материалом позволяет создать наиболее прочные шинирующие конструкции и адгезивные мостовидные протезы, которые в ходе их эксплуатации показывают наименьшее число осложнений в течение 6 месяцев после проведённого шинирования [8, 9].

Интерес к исследованию физических и химических характеристик армирующих лент велик, однако вопросы химического соединения композиционного материала и армирующего компонента шины, физических показателей прочности их соединения, оптимальной толщины композиционного материала для покрытия армирующей ленты остаются не до конца изученными и требуют дальнейшей работы в этом направлении с целью оптимизации этапов шинирования подвижных зубов при различных клинических ситуациях и нозологических формах заболеваний.

Цель исследования: изучить микроскопическое строение шинирующих конструкций, содержащих в своей структуре ленты для армирования на основе органической и неорганической матриц.

Задачи исследования:

-

1. Изучение микроскопического строения изготовленных шинирующих конструкций с различными по химической природе лентами.

-

2. Определение характера расположения волокон на оптические свойства ленты.

-

3. Влияние импрегнации адгезивом лент в заводских условиях на степень интеграции композиционного материала в их структуру.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования послужили образцы шинирующих конструкций с различными по химическому составу армирующими лентами. Образцы были разделены на 10 групп по 10 шин в каждой. В 8-ми образцах в качестве армирующего компонента были использованы ленты на основе неорганической матрицы (стекловолокно):

-

• образцы № 1 – EverStick (GC, Япония), пропитаны смолой в заводских условиях;

-

• образцы № 2 – GrandTEC (VOCO, Германия), пропитаны смолой в заводских условиях;

-

• образцы № 3 – Армосплинт (Владмива, Российская Федерация), не пропитаны смолой в заводских условиях;

-

• образцы № 4 – Фибер-Сплинт (Polydentia, Швейцария), не пропитаны смолой в заводских условиях;

-

• образцы № 5 – Dentapreg Splint SFM (ADM Dentapreg, Чехия), пропитаны смолой в заводских условиях;

-

• образцы № 6 – RxSelf shaped chords (DENTAL LIFE SCIENCES, Польша), пропитаны смолой в заводских условиях;

-

• образцы № 7 – Interlig (ANGELUS, Бразилия), пропитаны смолой в заводских условиях;

-

• образцы № 8 – Jen-Fiber tape (Jendental, США), пропитаны смолой в заводских условиях.

Две ленты на органической основе (полиэтилен):

-

• образцы № 9 – Ribbond (Ribbond Ink, США), не пропитаны смолой в заводских условиях;

-

• образцы № 10 – Construct (Kerr, США), пропитаны смолой в заводских условиях.

Шинирующие конструкции изготовили на фантомной модели зубного ряда с предварительной обработкой препарированных искусственных зубов изолирующим лаком как показано на рисунке 2.

На язычной поверхности фронтальных зубов 3.3–4.3 препарировали борозду, после нанесли изолирующий лак и с помощью полоски фольги измеряли длину армирующей ленты (рис. 2, a, b). Затем борозду покрывали текучим композиционным материалом и укладывали в нее армирующую ленту (на ленты, не пропитанные адгезивом в заводских условиях, наносили адгезив), начиная с крайнего, входящего в шину зуба, затем продолжали шинирование остальных искусственных зубов, фотополимеризовали, покрывали композитом обычной плотности и осуществляли финишную фотополимеризацию (рис. 2, c, d). Изготовленную таким образом шину извлекали из модели, делили на фрагменты и фиксировали в эпоксидной смоле, после отверждения которой изготавливали продольные шлифы шинирующих конструкций с разными армирующими лентами. Все образцы были разделены на 10 групп по 10 шинирующих конструкций в каждой. Изучение структуры образцов проводили на световом микроскопе «MeF-3» фирмы «Reichert» (Австрия) в составе металлографического комплекса «Autoscan» при увеличении х50; х200; х500 и х1000 раз в лаборатории металлофизики испытательного центра ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа» ИПМ НАН Беларуси.

а b

c d

Рисунок 2. Этапы изготовления образцов шинирующих конструкций: а) борозда на язычной поверхности искусственных зубов; b) с помощью полоски фольги отмерена длина армирующей ленты; c) отмеренный отрезок армирующей ленты адаптирован на модели; d) покрытие ленты композитом обычной плотности

Figure 2. Stages of fabrication of splinting specimens: a) furrow on the lingual surface of artificial teeth; b) using a foil strip, the length of the reinforcing tape is measured; c) the measured section of reinforcing tape is adapted to the model; d) coating of the tape with composite of normal density

Результаты исследования и их обсуждение

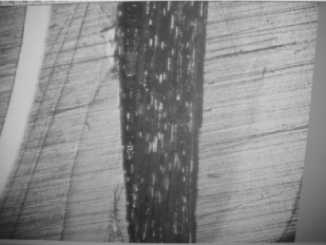

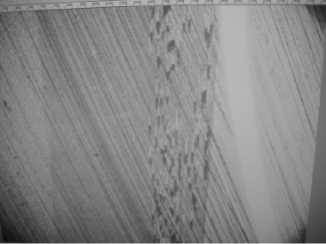

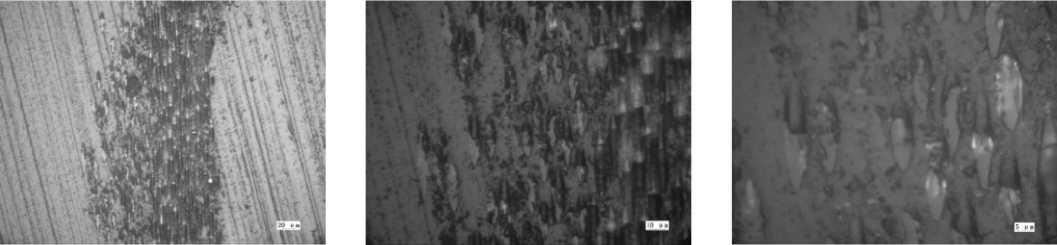

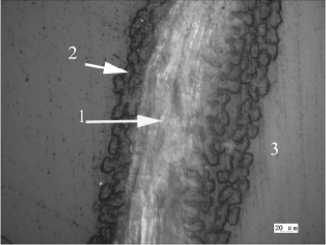

Результаты микроскопического исследования структуры образцов № 1 шинирующей конструкции с армирующей лентой EverStick (GC, Япония), приведённые на рисунке 3, при увеличении х 50 показали однородную непрерывную структуру ленты без пор и пустот (рис. 3, а).

При увеличении х 200 лента также имеет однородную на всем протяжении структуру, состоящую из однонаправленных стекловолокон, распределенных с высокой плотностью на единицу объёма (рис. 3, b). Увеличение х 500 и х 1000 позволило определить равномерный характер распределения волокон в матрице, пустоты и поры отсутствовали (рис. 3, c, d). Контрастность образца выше таковой композиционного материала. Непрерывная граница «лента-композит» прослеживалась на всём протяжении без изменения характера распределения и толщины. Отмечали полную интеграцию полимерной матрицы, обволакивающей волокна ленты, в композиционный материал.

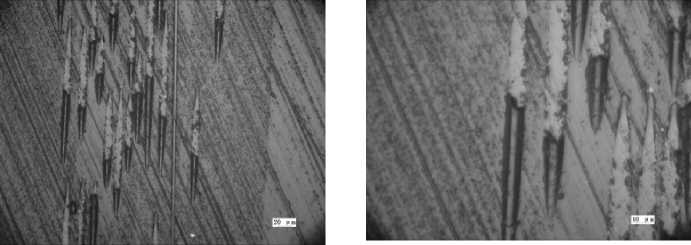

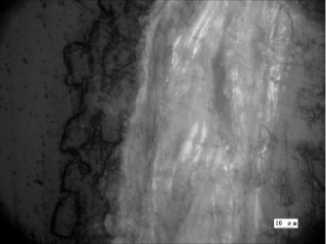

Микроскопическое исследование образцов № 2 шинирующей конструкции с армирующей лентой GrandTEC (VOCO, Германия), рисунок 4, при увеличении х 50 выявило последовательность из параллельно ориентированных срезов волокон игольчатой формы с высокой плотностью размещения в единице объёма ленты. Отметили образование «единого блока» ленты с композиционным материалом, со слабо отличающейся по оптическим свойствам границей перехода сред и равномерной интеграцией композита между волокнами (рис. 4, a).

На продольных шлифах при увеличении х 500 и х 1000 определили чётко контурированные цилиндрические структуры, расположенные параллельно, с одинаковой оптической плотностью, схожей по светопроводимости с композиционным материалом, поры отсутствовали (рис. 4, b, c).

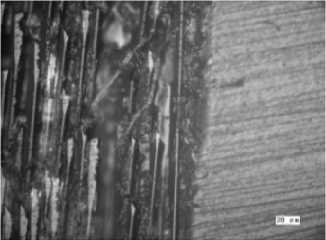

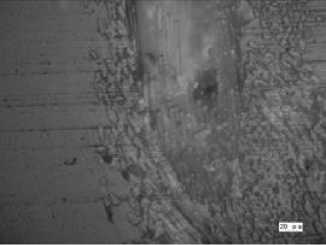

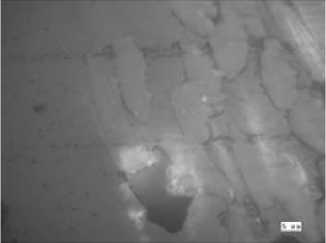

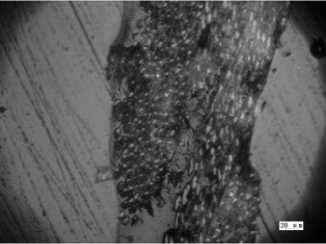

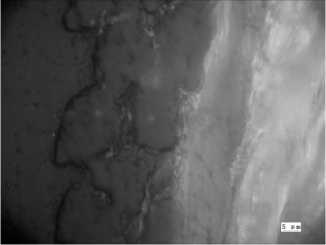

Микроскопическое исследование образцов № 3 с шинирующей лентой Армосплинт (Владмива, Российская Федерация), рисунок 5, при увеличении х 200 показало, что лента имеет выраженный характер плетения (рис. 5, а).

На продольном шлифе при увеличении х500 и х1000 (рис. 5, b, c) определяется однородная по строению центральная часть, состоящая из параллельно идущих стекловолокон, в свою очередь периферическая часть состоит из многоугольной формы, одинаковых по размеру и расположению фрагментов волокон, которые по направлению отличались от элементов центральной структуры. Поверхностные волокна не были полностью интегрированы в полимер. Выраженная граница «лента–композит» не определялась вследствие расслоения волокон периферического слоя, выявлены отдельные поры.

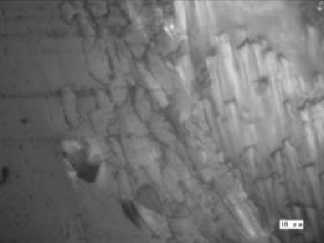

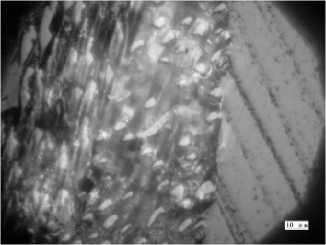

Микроскопическое исследование образцов № 4 с армирующей лентой Фибер-Сплинт (Polydentia, Швейцария), рисунок 6, при увеличении х 50 выявило различный характер срезов волокон, отражающий тип плетения (рис. 6, а).

Структура ленты в различных участках прерывалась, что объясняется продольным срезом шлифа. Увеличение х 200 и х 500 позволило определить чередование горизонтально срезанных фрагментов волокон с однонаправленно расположенными эллипсоподобными волокнами однородными по своему строению (рис. 6, b, c). По обе стороны от центральной части ленты выявили срезы волокон округлой формы, которые располагались прерывисто на разном уровне с низкой плотностью. Определили неравномерную на всём протяжении, нечёткую границу «лента–композит», которая расслаивалась в некоторых местах. Композит полностью проник в межволоконное пространство шинирующей ленты, выявлены отдельные поры.

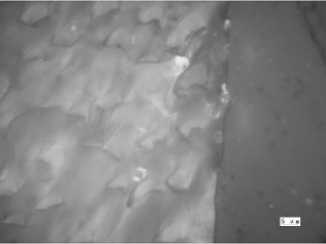

Микроскопическое исследование образцов № 5 с армирующей лентой Dentapreg Splint SFM (ADM Dentapreg, Чехия), рисунок 7, при увеличении х 50 выявило поры и пустоты, показанные стрелками на рисунке 7, а.

Увеличение х 200 показало разнонаправленный характер срезов волокон, который обусловлен типом плетения (рис. 7, b). На продольном шлифе при увеличении х 500 и х 1000 выявили структурированные фрагменты одинаковой формы, которые отличались между собой по интенсивности окрашивания из-за разного направления волокон (рис. 7, c, d). Визуализировалась четкая граница «лента–композит», композит равномерно импрегнировал волокна.

Микроскопическое исследование образцов № 6 шинирующей ленты RxSelf shaped chords (DENTAL LIFE SCIENCES, Польша), рисунок 8, при увеличении х 200 показало, что структура ленты представлена последовательностью из одинаковой формы волокон с низкой плотностью размещения на единицу объёма, которые определяют характер плетения (рис. 8, а).

а

b

c

d

a

Рисунок 3. Продольный шлиф шинирующей конструкции, образец с армирующей лентой EverStick. Увеличение: а) х 50; b) х 200;

С) х 500; d) х 1000

Figure 3. Longitudinal slit of the splinting structure, sample with EverStick reinforcing tape. Magnification: a) х 50; b) х 200; c) х 500; d) х 1000

b c

Рисунок 4. Продольный шлиф шинирующей конструкции, образец с армирующей лентой GrandTEC. Увеличение: a) х 50, b) х 500, c) х 1000

Figure 4. Longitudinal slit of the splinting structure, sample with GrandTEC reinforcing tape. Magnification: a) х 50; b) х 500; c) х 1000

a

b

Рисунок 5. Продольный шлиф шинирующей конструкции, образец с армирующей лентой Армосплинт. Увеличение: a) х 200, b) х 500, c) х 1000

Figure 5. Longitudinal slit of the splinting structure, sample with Armosplint reinforcing tape. Magnification: a) х 200; b) х 500; c) х 1000

a

b

Рисунок 6. Продольный шлиф шинирующей конструкции, образец с армирующей лентой Фибер-Сплинт. Увеличение: а) х 50, b) х 200, c) х 500

Figure 6. Longitudinal slit of the splinting structure, sample with Fiber-Splint reinforcing tape. Magnification: a) х 50; b) х 200; c) х 500

а

b

c

d

Рисунок 7. Продольный шлиф шинирующей конструкции, образец с армирующей лентой Dentapreg Splint SFM. Увеличение: а) х 50, b) х 200, c) х 500, d) х 1000

Figure 7. Longitudinal slit of the splinting structure, sample with Dentapreg Splint SFM reinforcing tape. Magnification: a) х 50; b) х 200; c) х 500; d) х 1000

a b c

Рисунок 8. Продольный шлиф шинирующей конструкции, образец с армирующей лентой RxSelf shaped chords. Увеличение: a) х 200, b) х 500, c) х 1000

Figure 8. Longitudinal slit of the splinting structure, sample with RxSelf shaped chords reinforcing tape. Magnification: a) х 200; b) х 500; c) х 1000

На продольном шлифе при увеличении х 500 и х 1000 были обнаружены однородные по размеру отдельные волокна по форме напоминающие вытянутый эллипс с чётко определяемым контуром (рис. 8, b, c). Наблюдали интеграцию полимера в пространства между волокнами, что обусловлено пропитыванием структуры ленты в заводских условиях. Волокна имели оптическую плотность схожую с таковой композиционного материала. Между волокнами определялись отдельные поры, что показано стрелкой на рисунке 8, а.

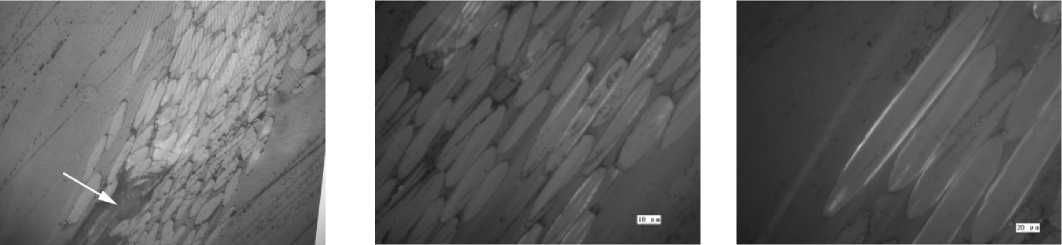

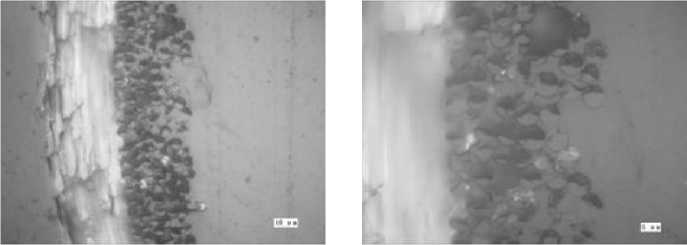

Микроскопическое исследование образцов № 7 с армирующей лентой Interlig (ANGELUS, Бразилия), рисунок 9, при увеличении х 200 выявило расположенные с высокой плотностью фрагменты, характер ориентации которых обусловлен переплетением стекловолокон (рис. 9, а).

На продольном шлифе при увеличении х 500 и х 1000 определялись эллипсоподобные структуры, неоднородные по оптической плотности: фрагменты ленты граничили с фрагментами, схожими по светопроводимости с композиционным материалом (рис. 9, b, c). Эксцентрично расположены срезы волокон с нечётким контуром. В пространстве между ними неоформленные конгломераты, неоднородные по размеру и форме (рис. 9, c). Четкая граница «лента–композит» не отмечена, поры не выявлены.

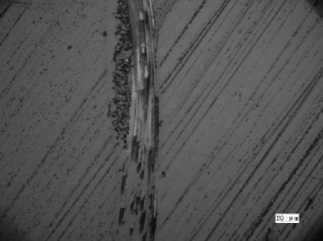

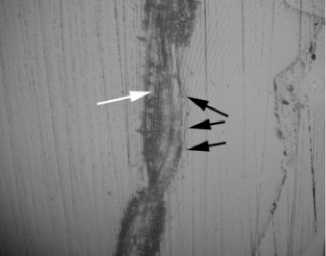

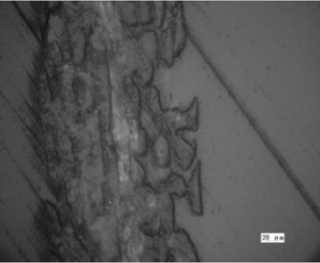

Микроскопическое исследование образцов № 8 с армирующей лентой Jen-Fiber tape (Jendental, США), рисунок 10, при увеличении х 200 выявило различный характер срезов волокон, что объясняется разнонаправленностью плетения (рис. 10, а).

Увеличение х500, х1000 позволило выявить следующую структуру ленты: по обе стороны от центральной части (выполнена параллельно идущими, продольными волокнами, образующими гомогенную массу) на разном уровне расположены поперечные срезы этих же волокон округлой формы, плотность на единицу площади выше, чем у образца № 4 (Фибер-Сплинт), схожего по характеру плетения (рис. 10, b, c). Различная оптическая плотность центральных и периферических фрагментов обусловлена срезом волокон с различной пространственной ориентацией, которая отражает тканый характер ленты, причем продольно идущие волокна по оптической плотности сопоставимы с композитом, однако распределение света в поперечно расположенных волокнах отличается от оптических свойств композиционного материала. Граница «лента–композит» визуализировалась нечётко, в толще ленты пустоты и поры не определялись.

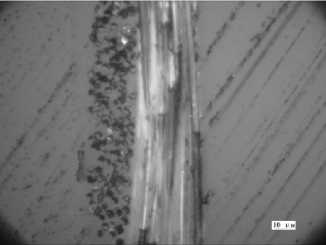

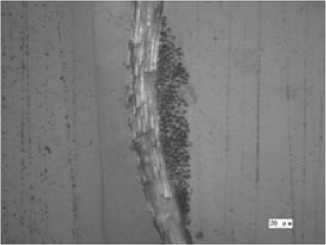

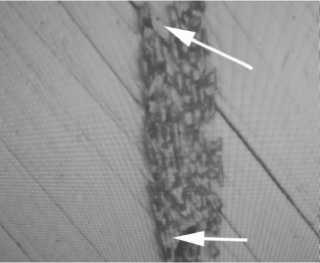

Микроскопическое исследование образцов № 9 шинирующей ленты Ribbond (Ribbond Ink, США), рисунок 11, показало, что в центральной части некоторых срезов ленты при увеличении х 50 отмечены отличающиеся по интенсивности окрашивания округлой формы образования, соответствующие единичным порам, что показано белой стрелкой на рисунке 11, а. На поверхности ленты определены разволокнения. что показано черными стрелками на том же рисунке.

Структура продольного шлифа образца при увеличении х 200 была непрерывной (рис. 11, b). На продольном шлифе при увеличении х 500 и х 1000 (рис. 11, c, d) определялась центральная часть продольно направленных волокон высокой плотности, однородно пропитанных адгезивом, без выраженных структурных элементов и полигональной формы срезы нитей, образующих кромку ленты, представленную в поперечном сечении. Полученное изображение отражает характер перекрёстного ленточного плетения челночным стежком. В целом выявлена полная инкорпорация композиционного материала в волокна ленты. Однако, несмотря на полное пропитывание Ribbond адгезивом и последующую полимеризацию, отметили разволокнение поверхностных слоев ленты в местах среза и полировки шлифа.

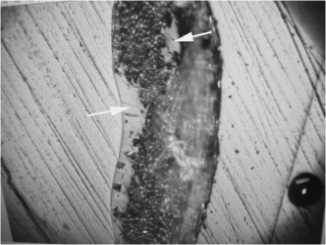

Микроскопическое исследование образцов № 10 шинирующей конструкции с армирующей лентой Construct (Kerr, США), рисунок 12, при увеличении х 50 показало неоднородную на всём протяжении структуру с единичными включениями в виде пор (рис. 12, а).

На продольных шлифах при увеличении х 200, х 500 и х 1000 обнаружили полигональной формы с более интенсивным окрашиванием контура срезов волокон, которые располагались эксцентрично (рис. 12, b, c, d). Структурированная центральная часть представлена полигональной формы продольными и поперечными срезами волокон. Прерывистая граница «лента–композит» не имела чёткого контура. Выявлено равномерное проникновение композиционного материала в структуру шинирующей ленты, отмечены единичные поры, показанные стрелками.

a b c

Рисунок 9. Продольный шлиф шинирующей конструкции, образец с армирующей лентой Interlig. Увеличение: a) х 200, b) х 500, c) х 1000

Figure 9. Longitudinal slit of the splinting structure, sample with Interlig reinforcing tape. Magnification: a) x 200; b) x 500; c) х 1000

a

b c

Рисунок 10. Продольный шлиф шинирующей конструкции, образец с армирующей лентой Jen-Fiber tape. Увеличение: a) х 200, b) x 500, c) x 1000

Figure 10. Longitudinal slit of the splinting structure, sample with Jen-Fiber reinforcing tape. Magnification: a) x 200; b) x 500; c) х 1000

a

b

c

d

Рисунок 11. Продольный шлиф шинирующей конструкции, образец с армирующей лентой Ribbond. Увеличение: a) х 50; b) х 200 (1 – волокна ленты, представленные на шлифе в продольном направлении; 2 – волокна ленты, представленные на шлифе в поперечном направлении; 3 - композиционный материал); c) х 500; d) х 1000

Figure 11. Longitudinal slit of the splinting structure, specimen with Ribbond reinforcing tape. Magnification: a) x 50; b) x 200 (1 – ribbon fibers represented on the slit in the longitudinal direction; 2 – ribbon fibers represented on the slit in the transverse direction; 3 - composite material); c) х 500; d) х 1000

b

c

d

Рисунок 12. Продольный шлиф шинирующей конструкции, образец с армирующей лентой Construct. Увеличение: а) х 50, b) х 200, c) х 500, d) х 1000

Figure 12. Longitudinal slit of the splinting structure, sample with Construct reinforcing tape. Magnification: a) х 50; b) х 200; c) х 500; d) х 1000

Заключение

Таким образом, результаты исследования шинирующих лент на неорганической основе с параллельно расположенными стекловолокнами, импре-гнированные смолой в заводских условиях, показали преимущество по сравнению с ткаными и плетёными лентами и лентами без импрегнации. Образцы продольных шлифов № 1 (EverStick), № 2 (GrandTEC) и № 6 (RxSelf shaped chords) при микроскопическом исследовании показали хорошую инкорпорацию полимерной матрицы композита в структуру лент. Расслоение периферического слоя не было выявлено, поры в толще шины отсутствовали либо были единичными, что может быть обусловлено силанизацией стекловолокон, инкорпорированных в термопластичный полимер и светоотверждаемую композитную матрицу. Оптические свойства стекловолоконных лент в образцах № 1 (EverStick), № 2 (GrandTEC) и № 6 (RxSelf shaped chords) были максимально схожи с композиционным материалом, покрывающим шину, по сравнению с другими образцами.

Выводы

-

1. Микроскопическое исследование изготовленных образцов шинирующих конструкций показало, что армирующие ленты на неорганической

-

2. Плетеные ленты, включающие волокна с различной пространственной ориентацией, обладают свойством анизотропии в среде композиционного материала. При этом продольно идущие волокна по оптической плотности сопоставимы с композитом (изотропны). Их использование на вестибулярной поверхности зубов возможно при хорошей «маскировке» ленты опаковым оттенком композиционного материала или при временном шинировании зубов у пациентов, что не требует высокоэстетичного лечения.

-

3. Армирующие ленты, пропитанные в заводских условиях адгезивом, имеют лучшую импрегна-

- цию смолой без видимо определяемых пор и расслоений, по сравнению с лентами, на которые был нанесен адгезив во время работы.

-

4. Образцы шинирующих конструкций с лентой на органической основе Ribbond (Ribbond Ink, США), в отличие от всех остальных образцов, имели разволокнения в поверхностных слоях шлифов. Такое свойство материала может оказать

основе с параллельно расположенными стекловолокнами в составе шин обладают схожими с композиционным материалом оптическими свойствами – светопроводимостью и светопроницаемостью. Данная характеристика является преимуществом при их клиническом применении, поскольку обуславливает возможность создания высоко эстетичных реставраций. Такого рода ленты могут быть использованы на вестибулярной поверхности зубов и после покрытия их композиционным материалом не будут отличаться от естественных зубов.

негативный эффект при клиническом использовании, особенно при применении на окклюзионных поверхностях зубов, где осуществляется пришли-фовывание в соответствии с окклюзионными контактами. В этом случае слой композиционного материала может истончиться, а лента будет вскрыта и разволокнена.

Список литературы Исследование микроскопического строения адгезивных шинирующих конструкций, содержащих в своей структуре различные по химической природе ленты для армирования

- Новак Н.В. Шинирование зубов в клинике эстетической стоматологии. Стоматология. Эстетика. Инновации (Dentistry. Aesthetics. Innovations). 2018;2(1).

- Пономаренко О. Стекловолоконное армирование прямых реставраций. ДентАрт. 2015;3:20-29.

- Пархамович С.Н., Тюкова Е.А. Волоконное армирование композитных реставраций в клинической стоматологии. Стоматология. 2017;2:9-12.

- Пархамович С.Н., Тюкова Е.А. Современные подходы применения волоконных армирующих систем для адгезивного шинирования и микропротезирования. Современная стоматология. 2016;3:43-48.

- Акулович А.В. Адгезивные системы в пародонтологии. Пародонтология, 2009;2:26-33.

- Гажва С.И., Гулуев Р.С., Гажва Ю.В. Анализ механических свойств материалов для шинирования зубов при заболеваниях. Современные проблемы науки и образования. 2013;1.

- Седегова О.Н., Асташина Н.Б., Карпунина Т.И., Логинова Н.П. Экспериментальное обоснование биологической совместимости углеродных композиционных волокон для шинирования зубов. Современные проблемы науки и образования. 2015;2-1. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=19039.

- Абаев З.М., Северина Л.А., Богомолова И.П., Багаева М.Р., Семенов М.В. Повышение качества адгезивного шинирования при хроническом генерализованном пародонтите. Cтоматология для всех. 2017;2:6-10.

- Зорина О.А., Абаев З.М., Северина Л.А. Оценка микроциркуляции в тканях пародонта методом капилляроскопии после шинирования зубов с одновременным замещением включенных дефектов зубных рядов у пациентов с пардонтитом (микроциркуляции пародонта при шинировании). Российская стоматология. 2017;10(3):3-9.