Исследование микроструктуры и локальных механических свойств растянутых полиуретанов

Автор: Илья Александрович Морозов, Антон Юрьевич Беляев

Журнал: Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика @vestnik-psu-mmi

Рубрика: Механика

Статья в выпуске: 2 (69), 2025 года.

Бесплатный доступ

Эластичный полиуретан – синтетический эластомер, состоящий из жестких и мягких блоков, образующих в материале неоднородные надмолекулярные структуры. В работе методами атомно-силовой микроскопии исследована микроструктура и жесткость двух полиуретанов, отличающихся плотностью надмолекулярной жесткой фибриллярной сетки, вплетенной в более мягкую матрицу. Показана эволюция локальных свойств при одноосном растяжении, в том числе в предельно растянутом состоянии. Методом конечных элементов моделировали вдавливание индентора в растянутый упругий полимер; получена зависимость жесткости от кратности удлинения. Этот результат использован для сравнения с экспериментальными данными и оценки величины локального удлинения растянутого полиуретана. Полученные результаты объясняют и дополняют макроскопические механические свойства полимеров.

Полиуретан, растяжение, атомно-силовая микроскопия, модуль упругости, индентирование, метод конечных элементов

Короткий адрес: https://sciup.org/147251028

IDR: 147251028 | УДК: 539.8; 53.086 | DOI: 10.17072/1993-0550-2025-2-36-46

Текст научной статьи Исследование микроструктуры и локальных механических свойств растянутых полиуретанов

4.0. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите

Полиуретановые эластомеры представляют собой сегментированные полимеры, состоящие из мягких и жестких блоков [1]. Первичные жесткие блоки формируют в более мягкой матрице вторичные надмолекулярные структуры различной конфигурации (фибриллярные, цилиндрические, ленточные, сеточные или глобулярные). Свойства таких структур зависят от химического состава [2–5], времени либо температуры отверждения [6, 7], наличия в составе наполнителя [8–10], толщины материала [11], дополнительного термического [12, 13] или механического воздействия [14, 15].

К настоящему времени известно значительное количество работ, посвященных физико-механическим характеристикам полиуретановых эластомеров. Однако зачастую интерпретация результатов с точки зрения особенностей их строения и локальных механических свойств делается на основе косвенных данных (обычно – спектроскопические исследования). Учитывая сложное строение полиуретанов, это является явно недостаточным. Интерес представляет исследование эволюции надмолекулярной структуры полиуретана и изменение локальных механических свойств в результате одноосной деформации, в том числе в предельно растянутом состоянии (вершина надреза в растянутом полимере).

В работе синтезировали полиуретаны одной рецептуры, но с различной температурой отверждения. Изменение температуры отверждения позволяет получать полиуретаны с различной плотностью надмолекулярной сетки жестких фибрилл. Целью работы являлась оценка влияния одноосной деформации на локальную жесткость и структурные особенности материалов.

Материалы и методы

Полиуретаны изготовляли из коммерчески доступных преполимера и сшивающего агента. Компоненты разогревали при 80 oC и вакуумировали. Смесь отверждали в вакууме в течение 24 часов в виде пластин со свободной верхней поверхностью толщиной 2 мм. Температуру отверждения задавали 50 oC либо 90 oC . Ранее было установлено влияние температуры отверждения на структуру и механические свойства надмолекулярной структуры полимеров [16]. Полученные образцы обозначим T50 и T90.

Для оценки макроскопических механических свойств образцы подвергали одноосному растяжению до разрыва на испытательной машине Zwick . Скорость нагружения – 10% / мин.

В работе использовали атомно-силовой микроскоп Ntegra Prima в режиме наномеханического картирования. Исследовали образцы как в недеформированном, так и растянутом состоянии. В последнем случае образцы растягивали до нужной кратности удлинения λ , после выдержки в 10 минут чего приклеивали к деревянной подложке; λ = l / l 0 , где l и l 0 – длина растянутого и нерастянутого материала. Интерес представляют материалы в критически растянутом состоянии. Для реализации этого случая на краю растянутого образца делается надрез, возникший дефект прорастает некоторое время вглубь материала, а затем останавливается. Материал в вершине такого надреза является предельно растянутым – любое увеличение растяжения образца влечет за собой дальнейшее прорастание дефекта.

Применяли зонды с калиброванными радиусами R острия и изгибной жесткостью k балки: ScanAsyst-Air (индентирование слабо растянутых материалов, R ~ 3…5 нм, k ~ 0.4…0.5 нН/нм) либо CSG30 (индентирование сильно растянутых материалов, R ~7 нм, k ~1.5 нН/нм). Высокая скорость индентации (20 нм / мсек) позволяет получать данные с высоким разрешением в плоскости образца: массив кривых взаимодействия F(u) – усилия от глубины вдавливания. Модуль E упругости в эксперименте вычисляли, используя модель Джонсона–Кендалла–Робертса (ДКР) – контактное упругое взаимодействие Герца с учетом адгезии между индентором и материалом. Формула Герца имеет вид: F(u)= 4ER0.5u1.5/(3(1-ν2)), коэффициент Пуассона ν полагали равным 0.5. Модель ДКР [17] предполагает решение двух уравнений и в данной работе не приводится.

В работе индентируем как недеформированные, так и растянутые материалы. В последнем случае следует говорить не об упругой константе материала, а о жесткости. Чтобы не усложнять обсуждение, в тексте будем употреблять обе формулировки.

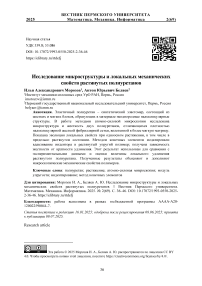

С помощью метода конечных элементов (МКЭ) решали задачу о вдавливании индентора в растянутый материал (рис. 1а). Для описания материала использовали данные из эксперимента на одноосное растяжение (см. далее рис. 2), которые аппроксимировали гиперупругим потенциалом Арруды–Бойса (АБ) [18]; выражение для напряжений в случае одноосного растяжения несжимаемого материала:

^^-^МФ

А 1 = А; А 1 =А з =± ,

Ii-1 ,

c i

–

где I1 = А 1 + А 2 + А 2 , в случае одноосного растяжения

1 1 11

коэффициенты ряда Ci = - ; C i =—; с3 = —; С4 =

7000 ; С 5 673750

; ... При подборе кривой, константы материала Т50 получились

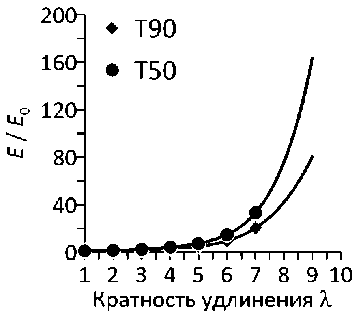

равными: p= 3.48e-4, Хц= 3.54; для Т90: p= 7.735e-4, Хц= 3.676. Экспериментальные кривые одноосного растяжения и соответствующие аппроксимации представлены на рис. 2. Отметим, что помимо потенциала АБ также была исследована возможность аппроксимации потенциалами Огдена и Джента, однако, именно АБ дал наилучшее совпадение для наших материалов, показавших в эксперименте (рис. 2) плавное упрочнение.

а

б

в

Рис. 1. Модель индентации растянутого материала (а), полученный силовой отклик для материала Т90 (б) и нормированная жесткость E /E о (в): результаты МКЭ-вычислений (маркеры) и экстраполяция (линия) до больших кратностей удлинения

Контактная задача решалась в трехмерной постановке. На первом шаге материал растягивался до заданной кратности удлинения, на втором происходило индентирование абсолютно жестким параболическим индентором с радиусом острия 10 нм.

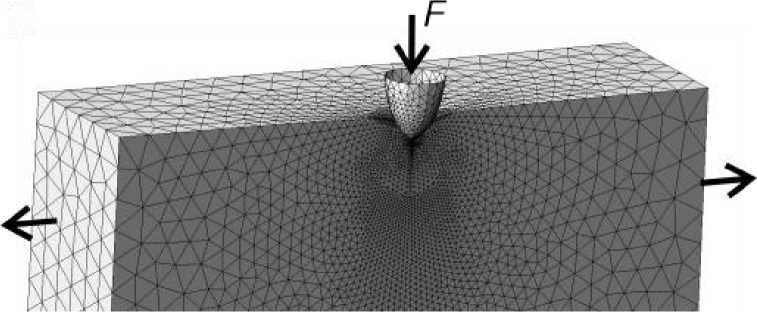

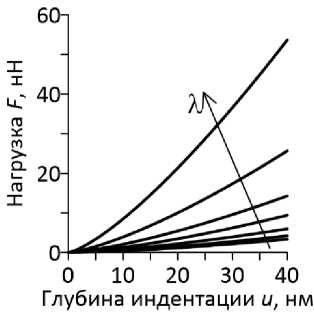

В результате был получен набор силовых кривых F ( и ) в зависимости от кратности удлинения 1 модельного материала (рис. 1б): X = 1...7. Модельные силовые кривые аппроксимировали моделью Герца, определяя жесткость (модуль) E материала. Для сравнения экспериментальных данных с результатами конечно-элементного моделирования используем нормированную жесткость S = E / E о , где E , E о - значения для растянутого и нерастянутого материалов. Нормированная жесткость отражает увеличение жесткости полимера в зависимости от кратности удлинения (рис. 1в).

Получив аналогичное отношение E / E 0 из эксперимента (для экспериментальных кривых использовали модель ДКР) и, сравнив с калибровочной кривой (рис. 1в), можно получить оценку локальной кратности удлинения поверхности.

Результаты и их обсуждение

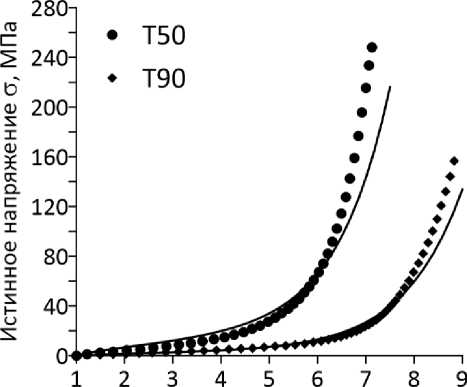

По результатам испытаний образцов на одноосное механическое растяжение (рис. 2) можно установить, что материал Т50 более жесткий и разрушается при меньшем растяжении, чем T90.

Кратность удлинения X

Рис. 2. Кривые одноосного растяжения до разрыва: экспериментальные данные (маркеры) и аппроксимация потенциалом Арруды – Бойса

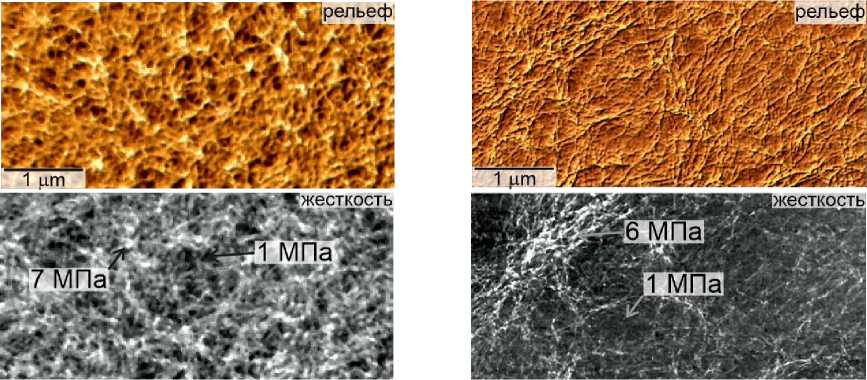

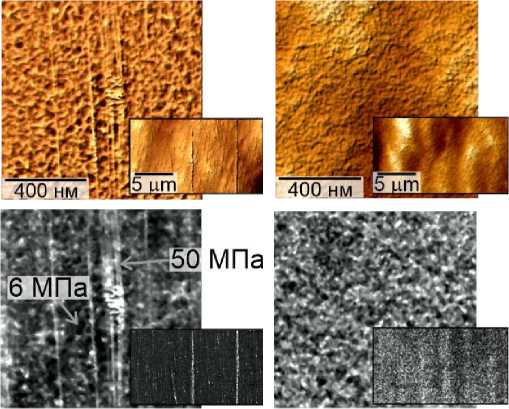

Неоднородная структура синтезированных полиуретанов (рис. 3) представляет собой жесткие фибриллярные структуры (надмолекулярные образования с высокой концентрацией жестких блоков полиуретана), неоднородно переплетенные в более мягкой матрице (области высокой концентрации мягких блоков).

а б

Рис. 3. АСМ-изображения рельефа поверхности и карты жесткости полиуретана Т50 (a) и Т90 (б)

Надмолекулярная структура материала, синтезированного при температуре 50 oC, представляет собой плотную сетку (рис. 3а) жестких фибрилл, переплетенных в более мягкой матрице. Структура материала T90 (рис. 3б) более неоднородная: наблюдаются как отдельные протяженные фибриллы, так и их плотные агломераты. Длина фибрилл может достигать 1 мкм. Средняя ширина фибриллы 3…5 нм (точность измерений ограничена радиусом скругления зонда ~2 нм), что соответствует перпендикулярно упакованным жестким блокам полиуретана.

Модуль упругости жесткой фибриллярной структуры (рис. 3, нижний ряд) составил 7 МПа для материала T50 или 6 МПа для материала T90. Модуль упругости "матрицы" – 1 МПа. Сравнение локальных структурно-механических свойств (рис. 3) с испытаниями на одноосное растяжение (рис. 2) показало, что высокая плотность жестких надмолекулярных структур увеличивает напряжения в материале, а также снижает его разрывную деформацию, по сравнению с полиуретаном, синтезированным при большей температуре и обладающим менее плотной надмолекулярной сеткой.

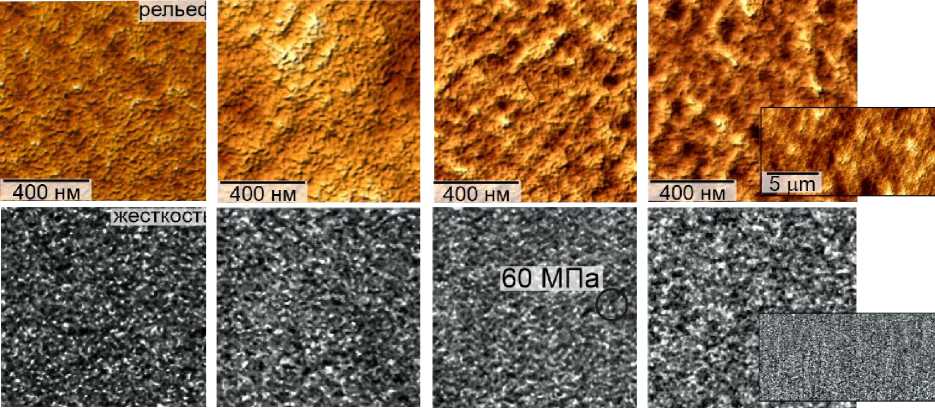

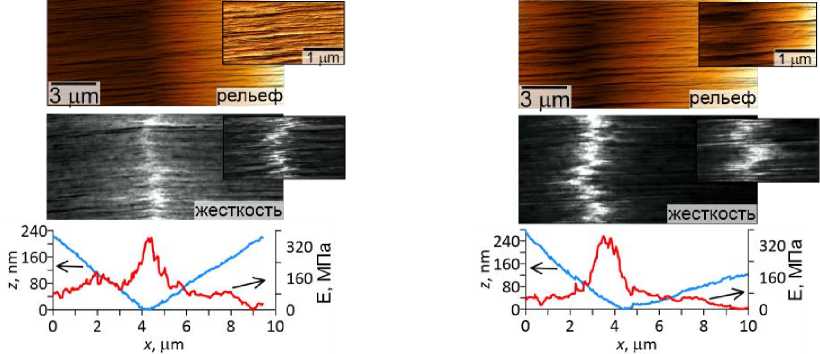

Структура и жесткость поверхностей изменяются в процессе растяжения. При кратностях удлинения до 4 (рис 4а, б) жесткие блоки материала T50 становятся более мелкозернистыми, ориентированных структур не наблюдается. То есть, происходит разделение плотной фибриллярной сетки на более мелкие фрагменты. При кратностях удлинения свыше 6 (рис. 4в, г) происходит слабо выраженная ориентация жестких структур; рельеф поверхности становится более неоднородным, но жесткость поверхности качественно не изменяется. Отметим, что согласно результатам инфракрасной спектроскопии [19] при кратностях удлинения λ >5 происходит снижение интенсивности спектра жестких структур; это связывают с их перераспределением в матрице мягкой фазы.

Сравнение отношения локального модуля упругости растянутого полиуретана (отмечено на рис. 4в) к среднему модулю недеформированного материала (4 МПа, рис. 3) и сопоставление с калибровочной кривой (рис. 1в) позволило оценить локальную кратность удлинения. Результаты показали, что для данного материала локальная кратность удлинения примерно равна макроскопической.

a б в г

Рис. 4. Детальные АСМ-изображения рельефа (верхний ряд) и жесткости (нижний ряд) материала T50 растянутого в 2 (а), 4 (б), 6 (в) и 8 (г). Для восьмикратного удлинения представлены также и обзорные изображения

Более существенные изменения происходят с микроструктурой материала T90 (рис. 5). При растяжении до четырех раз (рис. 5а, б) сетка длинных фибриллярных структур ориентируется вдоль оси деформации. С ростом деформации жесткие фибриллы разрушаются и при шестикратном растяжении (рис. 5в) на поверхности видны лишь одиночные протяженные вытянутые жесткие блоки. При восьмикратном растяжении (рис. 5г) фибриллярные структуры полностью разрушены; структура поверхности напоминает растянутый в 6…8 раз материал T50 (рис. 4в, г).

Сравнение отношения локального модуля упругости растянутого полиуретана Т90 (отдельные значения отмечены на рис. 5) к модулю недеформированного материала (рис. 3) и сопоставление с калибровочными кривыми (рис. 1в) позволило оценить локальную кратность удлинения. Так, при шестикратной макроскопической кратности удлинения, локальная λ фибриллярных структур составила 7…8. Более точная оценка затруднена в силу структурно-механических неоднородностей трехмерной структуры исходного полимера.

а б

Рис. 5. Детальные АСМ-изображения рельефа (верхний ряд) и жесткости (нижний ряд) материала T90, растянутого в 2 (а), 4 (б), 6 (в) и 8 (г). Для шести- и восьмикратного удлинений представлены обзорные изображения

в г

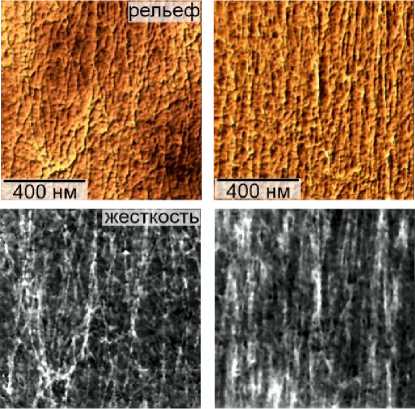

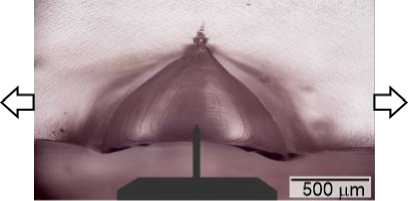

Материал в вершине раскрытого надреза находится в предельно растянутом состоянии. Исследование такой поверхности (рис. 6а), показало, что от краев надрыва к его оси идут ориентированные структуры (рис. 6б, в). Образование сетки тяжей не связано с двухфазной структурой полиуретана, а обусловлено высокой вытяжкой полимера и локальными микроразрывами. Плотность такой ориентированной сетки тяжей выше в материале T50 (рис. 6б), чем в T90 (рис. 6в). Жесткость в окрестности оси разрыва максимальна, а затем резко снижается. Предельные значения жесткости для обоих материалов совпали. Ширина перенапряженной области максимальной жесткости отличается и составила 1 мкм (для T50) или 2 мкм (для T90). Это говорит о более плавном распределении нагрузки в материале T90 за счет большей концентрации структур, насыщенных мягкими блоками.

Жесткость в вершине трещины (рис. 6) в 45 раз превышает значение для недеформированного полимера (за модуль недеформированного полимера принимаем среднее арифметическое модуля мягкой и жесткой фазы), что, согласно калибровочной кривой нормированной жесткости, соответствует 8…9-кратному локальному удлинению полимера Т90 в вершине разрыва. Такая локальная кратность удлинения в трещине сопоставима с макроскопическим разрывным удлинением материала T90; в то же время локальное предельное удлинение в материале Т50 на одну единицу превышает макроскопическое (рис. 2). Последнее можно объяснить тем, что в этом полиуретане имеются структурно-механические дефекты, являющиеся очагами развития разрушения. Такими дефектами могут быть области с высокой концентрацией жестких блоков.

а

б в

Рис. 6. Оптическое изображение зонда АСМ в раскрытом надрезе растянутого полиуретана (а); детальные и обзорные АСМ-изображения поверхностей T50 (б) и T90 (в) в окрестности вершины надреза - показаны рельеф, жесткость, а также их характерные профили

Заключение

Было проведено исследование структурно механических особенностей надмолекулярной структуры полиуретановых эластомеров, в результате чего были сделаны следующие выводы: варьирование температуры отверждения позволяет получать материалы с различной плотностью сетки более жестких фибриллярных структур, вплетенных в более мягкую матрицу. Материал Т50, синтезированный при температуре 50 оС, обладает более жесткой и однородной структурой фибрилл; полиуретан, отвержденный при 90оС (Т90), дает неоднородную надмолекулярную структуру протяженных фибрилл (до нескольких микрон) и агломератов.

Методом конечных элементов было исследовано индентирование растянутого эластомера. Получена зависимость нормированной жесткости поверхности от кратности удлинения. Эта калибровочная кривая использована при обработке экспериментальных данных. Экспериментальное исследование материалов в растянутом состоянии показало разделение фибриллярной структуры на отдельные жесткие и мягкие сегменты, а также образование единичных, ориентированных вдоль оси деформации, структур, локальная кратность удлинения в которых превышает макроскопическую кратность удлинения. В вершине разрыва локальная кратность удлинения достигает 8…9, что сопоставимо

(материал Т90) или превышает (для материала Т50) макроскопическое разрывное удлинение.