Исследование морфологических и иммунологических сдвигов в организме и сосудистой системе слизистой оболочки носа у пациентов с острым аллергическим риносинуситом

Автор: Сухачев Павел Анатольевич, Сухачев Евгений Анатольевич, Прохоренко Инга Олеговна, Сергеев Олег Степанович, Уксусова Людмила Ивановна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 4 (24), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены сосудисто-тканевые трансформации в слизистой оболочке полости носа и иммунный статус пациентов с аллергическим риносинуситом, вызванным воздействием загрязнителей атмосферного воздуха. Состояние регионарного кровотока изучалось методами гистологии, гистохимии, морфометрии, реографии, иммунный статус - иммунологическими методами. На основе сопоставления полученных морфологических, иммунологических и клинических данных выявлены изменения, приводящие к типовым формам нарушения иммунитета и периферического кровообращения, которые, с точки зрения патофизиологии, подпадают под понятие аллергического воспаления (гиперчувствительность немедленного типа, первый тип) и трактуются как преиммунный ответ.

Риносинусит, аллергическое воспаление, гиперчувствительность немедленного типа, медиаторы воспаления и аллергии, типовые формы нарушений периферического кровообращения и иммунитета

Короткий адрес: https://sciup.org/14344244

IDR: 14344244 | УДК: 616-091:

Текст научной статьи Исследование морфологических и иммунологических сдвигов в организме и сосудистой системе слизистой оболочки носа у пациентов с острым аллергическим риносинуситом

Риносинусит, правильнее аллергический риносинусит (АРС) – существенная проблема здоровья, которая отражает нарастающую частоту аллергического ринита и ложится тяжелым финансовым бременем на общество. АРС определяется как воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, характеризующееся, как минимум, двумя симптомами, один из которых должен быть связан либо с заложенностью носа, либо выделениями слизистогнойного экссудата из среднего носового хода (С.В. Коренченко, Е.А. Сухачев, 2009, H.F. Krause, 2003). Как любое воспаление, АРС представляет собой стереотипный патологиче- ский процесс, отражающий его запрограммируемость и протекающий стадийно через формирование классических внутренних компонентов – альтерации, экссудации и пролиферации.

Разделение АРС на стадии основано на изменениях регионарной гемодинамики. Именно сосудисто-тканевые трансформации слизистой оболочки полости носа характеризуют специфические внешние и внутренние признаки воспаления, которые составляют основу клинических проявлений АРС. Сейчас известны 4 стадии заболевания: вазотоническая, вазодилатации, хронического отёка и гиперплазии, названные по ведущему реографическому признаку (С.В. Коренченко, 1986).

Вместе с тем АРС – это иммунопатологиеское заболевание, развивающееся у лиц с генетической предрасположенностью к реакциям гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ), мишенью которого являются верхние дыхательные пути под воздействием патогенных факторов окружающей среды, в том числе воздушных примесей. Считается, что атопия предрасполагает к риносинуситу (Kaliner M., 1998).

В качестве аллергенов могут выступать химические соединения, содержащиеся в атмосферном воздухе и представляющие собой ирританты (раздражители) и поллютанты (загрязнители).

Ирритантным действием, помимо ряда химимических соединений (табачный дым, формальдегид), обладают некоторые физические факторы (например, так называемая «холодовая аллергия»), а также бактериальные агенты (хорошо известен феномен манифестации аллергических заболеваний дыхательных путей после вирусной инфекции). Поллютанты разрушают защитный барьер слизистой оболочки носа – мукоцилиарную систему, что многократно повышает биодоступность аллергенов и ирритантов. Повышению концентрации провос-палительных медиаторов способствует и дестабилизация клеточных мембран, и прямое цитотоксическое действие загрязнителей.

Целью нашего исследования было изучение сосудисто-тканевых трансформаций в полости носа больных аллергическим ринитом, обусловленным воздействием загрязнителей атмосферного воздуха, предшествующих, по нашему мнению, развитию полипоза.

Материал и методы исследования. Работа основана на обследовании и лечении 100 пациентов (56 мужчин и 44 женщины в возрасте от 17 до 47 лет) с постоянным АРС, поступивших в Клинику доктора Коренченко в последние годы.

Постановка диагноза предусматривала ориентацию на рекомендации Международного Консенсуса по диагностике и лечению ринита (С.В. Коренченко, Е.А. Сухачев, 2009) и основывалась на анамнезе заболевания, риноскопической и эндоскопической картины слизистой носа, определении общего сывороточного IgE и специфических сывороточных IgE- и IgG-классов (В. Хейль с соавт., 2001). Состояние региональной гемоциркуляции является интегральным показателем активности и фазы воспаления в данном участке (Т.А. Федорина с соавт., 2015). В основу изучения носового кровотока был положен метод реографии, основанный на измерении сопротивления исследуемого участка тела синусоидальному току высокой частоты с определением реографического индекса (А.Е. Сухачев, 1999).

Основанием для такого выбора послужили безопасность и неинвазивность исследования, а главное – его высокая информативность. Показателем общего кровенаполнения является амплитуда систолической волны (АС). Но абсолютная величина этого элемента зависит и от особенностей используемой аппаратуры. Чтобы исключить этот фактор, применяют относительный показатель – систолический индекс (СИ) – отношение амплитуда систолической волны АС к величине калибровочного сигнала (КС). Состояние венозного оттока количественно оценивается амплитудой диастолической волны реографической кривой. Для практической оценки этого фактора большее значение имеет относительный показатель – диастолический индекс (ДСИ), который рассчитывается как отношение амплитуды диастолической волны (АД) к амплитуде систолической диастолической волны, выраженное в процентах (Сухачёв Е.А., 1999).

Материалом для гистологического исследования служили фрагменты слизистой оболочки нижних носовых раковин, полученные во время хирургических вмешательств с целью восстановления носового дыхания. Всего исследовано 100 биоптатов слизистой оболочки пациентов, находившихся под наблюдением. В качестве контрольного материала использовались фрагменты слизистой оболочки, полученные от клинически здоровых лиц, которым выполнялись операции по исправлению искривлённой носовой перегородки или по другим реконструктивным хирургическим вмешательствам.

При исследовании сосудистого и железистого аппарата слизистой оболочки полости носа использовался метод морфометрии с применением компьютерной системы анализа изображений. Телеморфометрическая установка включала цифровую видеокамеру, совместимый с ней световой микроскоп и персональный компьютер с установленной на его жёсткий диск программой «Видео Тест–Морфо».

Подлежащий исследованию гистологический материал был разделен на 3 группы, которые соответствовали клинически выделенным стадиям АРС. Первая группа представлена препаратами, полученными от больных с клиническим диагнозом АРС персистирующая форма, стадия вазодилатации. Во вторую группу включены биоптаты пациентов с клиническим диагнозом АРС, персистирующая форма, стадия хронического отёка. Третью группу составил биопсийный материал, взятый у лиц с клиническим диагнозом АРС, персистирующая форма, стадия гиперплазии.

Иммунологический статус пациентов оценивался по уровню иммуноглобулинов (Ig) А-, М-, G- и E-классов в сыворотке крови методом радиальной иммунодиффузии и по содержанию CD3+, CD4+, CD8+, CD72+ – субпопуляций лимфоцитов методом иммунофенотипиро-вания с использованием моноклональных антител с последующим расчетом иммуномодулирующего индекса (CD4+/CD8+).

Полученные результаты. Гистологическое исследование биоптатов первой группы показало наличие морфологических изменений разной степени выраженности во всех отделах слизистой оболочки. Обширные территории эпителия заняты отёками. Практически на всей его поверхности толстым слоем лежала слизь. В ряде наблюдений базальная мембрана, на которой располагается покровный эпителий, утолщена, набухшая, разволокнена, обогащена ШИК-позитивным веществом, имеющим однотипную окраску с секретом слизистых желёз.

Отчетливые изменения обнаружены в сосудистой системе слизистой оболочки полости носа. Трансформация затрагивала все отделы системы циркуляции: артериальное и венозное русло, капилляры, кавернозные тела. Артериальные сосуды в большинстве наблюдений полнокровны с различной шириной просвета. В стенках многих из них, особенно артериолах, выявлена различной степени выраженности гипертрофия мышечного слоя.

Венозные сосуды полнокровны, просвет их увеличен. В стенках вен видны существенные изменения. В большинстве наблюдений зафиксирована гипертрофия tunica media. Капилляры разной степени кровенаполнения. Наиболее существенные изменения в этой стадии заболевания наблюдались в системе ёмкостных сосудов. Кавернозные тела переполнены кровью, их просвет резко увеличен. Стенки перерастянуты, истончены. Миоциты приобретают веретенообразную форму, их ядра выглядят вытянутыми.

Таким образом, морфологическую картину слизистой оболочке полости носа и, прежде всего, в гемоциркуляторной системе в стадию вазодилатации скорее можно охарактеризовать как адаптивную, направленную на нормализацию регионарной гемодинамики в условиях болезни.

При гистологическом исследовании во всех препаратах второй группы выявлены сдвиги, затрагивающие все слои слизистой оболочки. В ряде наблюдений изменения эпителия свидетельствуют о его гиперсекреции. Наблюдается разной степени отёк эпителия. В базальной мембране видны утолщения и её гомогенизация. На всём протяжении она лишена клеточных элементов.

Характерной особенностью воспалительного процесса был выраженный отёк. Часто выявлялась гиперплазия железистых структур слизистой оболочки. Здесь же определяются отчетливые изменения в системе микрогемоциркуляции. Они выражались неравномерностью просвета, аневризматическими расширениями по ходу капилляров, неравномерностью просвета прекапиллярных артериол, паретическим расширением посткапиллярных венул. В ряде наблюдений морфологические отклонения в стенках сосудов артериального звена представлены гиалинозом и склерозом.

При окрашивании реактивом Шиффа в сосудистой (в tunica media, adventitia) стенке отчётливо видны накопления большого количества кислых гликозаминогликанов, имеющих светло-голубую окраску. Повреждения эластического каркаса можно проследить на импре-гнированных методом Фута срезах. Наиболее выраженные изменения наблюдались в стенках посткапиллярных венулах, мелких венах и пещеристых телах. В отводящих участках микроциркуляции разного порядка выявлены гиалиноз и склероз. Сосуды пещеристых венозных сплетений собственного слоя слизистой оболочки часто сужены, просветы их полициклич-ные, в tunica media выявляются с различные варианты развития гладкомышечного слоя. Практически на всём протяжении стенок периферического русла встречаются участки склероза, обусловливающие сужение просвета кавернозных полостей.

Таким образом, можно говорить об истощении компенсаторных механизмов сосудистой системы, направленных на нормализацию регионарного кровотока, которые наблюдались в предыдущей стадии АРС, и необратимых изменениях в слизистой оболочке полости носа, главным образом в системе гемоциркуляции и паравазальной ткани.

Наиболее существенные отклонения в биоптатах третьей группы затрагивали все отделы слизистой оболочки полости носа. Во многих случаях в эпителиальной ткани выявлены изменения трофического характера. Иногда наблюдается метаплазия однослойного эпителия в многослойный плоский. Базальная мембрана утолщается, становится гомогенизированной. В подавляющем большинстве случаев прослеживается выраженный её склероз. Отёк подслизистого пространства в этой стадии носит гнёздный характер. Отёчные участки локализуются в основном вокруг сосудов, сохраняются явления перицеллюлярного отёка.

Железистый аппарат слизистой оболочки полости носа подвергается практически полной атрофии. Во всех наблюдениях в этой стадии АРС характерным признаком изменений со стороны подслизистого слоя был распространённый склероз, который охватывал довольно обширные пространства слизистой оболочки полости носа.

Микроциркуляторная сеть часто представлена сосудами щелевидной формы, выстланными одним слоем эндотелиальных клеток. Капилляры имеют разную степень кровенаполнения, просветы их полицикличны. Частым исходом кровообращения в этой стадии был стаз.

Артериолы в подавляющем большинстве случаев сужены, местами облитерированы, стенки их утолщены за счёт мышечного слоя. В большинстве наблюдений изменения в стенках сосудов артериального звена представлены гиалинозом и склерозом. Венозные сосуды имеют различный просвет, стенки их утолщены, местами склерозированы. Мышечные клетки в их стенках не выявляются.

Эндотелий в некоторых наблюдениях полностью атрофируется. Зона кавернозной ткани подвергается выраженному склерозу. Пространства между кавернозными телами резко расширены за счёт толстых прослоек грубой соединительной ткани. Часто венозные полости настолько «спрессованы» мощными фиброзными прослойками, что их просвет практически не виден.

Таким образом, можно утверждать, что для финала АРС характерными являются атрофические и склеротические процессы в слизистой оболочке полости носа. Компенсаторноприспособительные механизмы различных её отделов полностью истощены, на первый план выходят процессы гиперплазии стромы. Функционально действующие структуры слизистой оболочки полностью замещаются грубоволокнистой соединительной тканью с сохранением достаточно обширных участков гнёздного отёка. Состояние иммунологического статуса. АРС является одним из достаточно распространенных примеров острой воспалительной реакции, формирующейся в результате активации тканевых тучных клеток (лаброцитов, масто-цитов) либо базофилов крови и по механизму развития относящейся к первому варианту гиперчувствительности немедленного типа (цитофильная, или цитотропная аллергическая реакция, по Джеллу и Кумбсу).

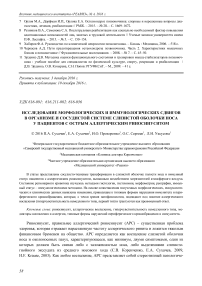

Результаты исследования иммунологической реактивности пациентов с аллергическим риносинуситом представлены в таблице 1. Они показали, что почти все параметры иммунологического статуса соответствуют общепринятым значениям нормы у абсолютного большинства больных. И только титр иммуноглобулинов Е-класса, хотя и представлен в относительных Международных Единицах (В. Хейль с соавт., 2001), в полтора раза превышает максимальные референтные пределы физиологического диапазона. Ожидаемого повышения титра иммуноглобулина G-класса не выявлено, в то время как показатель фагоцитарной активности оказался достоверно ниже нормы.

Таблица 1

Иммунологическиий статус пациентов с аллергическим риносинуситом

|

Показатели |

Нормальные значения |

Значения у пациентов с аллергическим риносинуситом |

|

Лейкоциты,×109/л |

6–9 |

5,8 ± 0,23 |

|

CD72-лимфоциты, % |

6–20 |

13,25 ± 1,51 |

|

CD3-лимфоциты, % |

69–85 |

69,03 ± 0,66 |

|

CD4-лимфоциты, % |

23–47 |

43,99 ± 0,71 |

|

CD8-лимфоциты, % |

16–32 |

24,26 ± 0,32 |

|

Иммуноглобулин G-класса, г/л |

8,0–14,3 |

12,63 ± 1,89 |

|

Иммуноглобулин А-класса, г/л |

1,0–2,60 |

1,56 ± 0,17 |

|

Иммуноглобулин М-класса, г/л |

0,95–2,25 |

1,0 ± 0,64 |

|

Иммуноглобулин Е-класса, МЕд/мл |

100–200 |

362,82 ± 29,31 |

|

Иммуномодуляторный индекс CD4/CD8 |

0,95–2,25 |

1,86 ± 0,05 |

|

Фагоцитарный показатель, % |

60–80% |

44,1 ± 1,2 |

Обсуждение. Стремительный рост аллергических заболеваний в последние десятилетия, в том числе АРС, скорее всего, обусловлен изменившимися воздействиями окружающей среды, так как за 20–30 лет не может произойти достоверных сдвигов в генофонде популяции.

Напрашивается вывод о связи увеличения заболеваемости АРС с повышением загрязнения атмосферного воздуха. Такая связь была доказана целым рядом эпидемиологических и клинических исследований. Наибольшая иммунотоксичность была отмечена для компонентов транспортных выбросов – взвешенных частиц выхлопных газов, окислов азота и озона, образующихся в результате фотохимических реакций. Анализ экологической и эпидемиологической обстановки в г. Самаре подтверждает эти выводы: рост доли транспортных выбросов в составе атмосферных загрязнителей сопровождается увеличением числа аллергических заболеваний дыхательных путей при относительно стабильной общей заболеваемости.

В ответ на действие различных флогогенных агентов в организме развивается комплекс местных и системных защитных реакций. К первым относится воспалительная реакция поврежденной ткани, а также локальный иммунный ответ на внедрение генетически чужеродных антигенов, ко вторым – стрессорную реакцию нейроиммуноэндокринной системы и формирование синдрома системного воспалительного процесса, или ответа острой фазы (В.А. Череш-нев, 2010, П.Ф. Литвицкий, 2015). Воспаление есть универсальная, генетически запрограммированная реакция организма на повреждения. Большинство заболеваний человека, так или иначе, связаны с развитием воспаления, биологическая роль которого заключается в концентрации фагоцитов и других защитных факторов в зоне повреждения, в блокировании и ликвидации в очаге биологически агрессивного материала, а также в восстановлении структуры и функции поврежденной ткани.

Обязательными участниками воспаления выступают реагирующие на альтерацию микрососуды, стромальные клетки поврежденного органа, мигрирующие в сформировавшийся флого-генный очаг лейкоциты, а также компоненты системы комплемента, гемостаза и многие другие плазменные белки. Вовлечение в воспалительный процесс факторов иммунного ответа – антител и Т-клеток – характерно при альтерации со стороны биологического материала, несущего признаки генетически чужеродной информации.

Включение в процесс воспаления многих типов клеток, субклеточных элементов и органных систем предопределяет развитие сложных механизмов регуляции воспалительной и иммунной реакций как на местном, так и на организменном уровнях. Центральное место среди них занимает цитокиновая сеть (H. Riechelmann et al., 2005). Таким образом, воспаление нельзя рассматривать в отрыве от иммунных процессов, так как «это не что иное, как основной способ реализации иммунных механизмов в организме в критической («аварийной») ситуации» (А.Д. Адо, 1991).

Основу воспаления составляет сосудисто-мезенхимальная реакция, характеризующаяся множественностью и разнообразием участников, включая клетки мезенхимального происхождения (эндотелноциты, гладкомышечные клетки сосудов, тучные клетки, тромбоциты, эозинофилы, нейтрофилы, моноциты/макрофаги, лимфоциты, фибробласты). Все перечисленные клетки, равно как и клетки-аборигены, являются источниками многочисленных медиаторов воспаления и аллергии, действующих локально (эйкозаноиды, цитокины, биогенные амины и др.) либо оказавшиеся в эпицентре патологического процесса благодаря сохраняющейся циркуляции (системы комплемента, гемокоагуляции, калликреин-кининовая и др.).

АРС является одним из достаточно распространенных примеров острой воспалительной реакции формирующейся в результате активации тканевых тучных клеток (лаброцитов, ма-стоцитов) либо базофилов крови и по механизму развития относящейся к первому варианту гиперчувствительности немедленного типа (цитофильная или цитотропная аллергическая реакция, по Джеллу и Кумбсу). Формирование любой аллергической реакции немедленного типа, в том числе и АРС, предшествует поступление аллергена в организм, что ведет к сенсибилизации. В данном контексте сенсибилизация есть не что иное, как повышение титра синтезируемых В-лимфоцитами иммуноглобулинов E-класса с последующей их фиксации на Fc-рецепторах мембран вышеупомянутых клеток-мишеней первого и второго порядков. Чрезмерная продукция Ig E-класса обусловлена совместной активацией макрофагов, Th2-лимфоцитов в кооперации с антигенреагирующими клонами В-лимфоцитов, которые выделяют различные цитокины, включая ИЛ-4 и ИЛ-5. Под влиянием ИЛ-5 стимулируется пролиферация антиген-чувствительных клонов В-лимфоцитов, их дифференцировка и трансформация в плазматические клетки – продуцентов специфических аллергических Ig E-класса, ускоряется созревание и выход из костного мозга эозинофилов (С. Зилбернагль, Ф. Ланг, 2015).

При повторных поступления данного аллергена в сенсибилизированный организм в течение нескольких секунд-минут развивается аллергическая реакция немедленного типа, связанная со стремительным высвобождением медиаторов из сенсибилизированных клеток-мишеней первого порядка вследствие процесса дегрануляции – выхода из тучных и других клеток гранул с многочисленными медиаторами аллергии. Адсорбированные и фиксированные на мембранах клеток-мишеней иммунологические комплексы антиген-антитело вызывают их повреждение и высвобождение из цитоплазмы биологически активных веществ – медиаторов аллергии. Так как иммунные комплексы образуются на цитоплазматических мембранах вышеперечисленных клеток мишеней первого порядка – тучных клеток, базофилов, макрофагов, лимфоцитов, эозинофилов, нейтрофилов, эндотелиоцитов и тромбоцитов, все последующие события разыгрываются именно на этих клетках и в тех тканях, где они оказались сосредоточены. Они начинаются с активации одной из трех систем, а именно:

-

1. Системы комплемента, который, становясь активным, сам способен разрушать клеточную мембрану и вызывать образование новых биологически активных веществ, усиливать фагоцитоз, повышать активность протеолитических ферментов крови, активировать фактор Хагемана и поддерживать дегрануляцию лаброцитов.

-

2. Активация фактора Хагемана (12 плазменный фактор свертывания крови) запускает процесс свертывания крови, активируя комплемент и протеолитические ферменты.

-

3. Активация протеолитических ферментов крови и тканей – трипсиногена, профибринолизина, калликреиногена продолжает усиливать активность комплемента и фактора Хагемана и способствует дальнейшему распаду тканей.

Это ведет к образованию и высвобождению все новых и новых биологически активных веществ – медиаторов аллергической реакции немедленного типа – гистамина, брадикинина, серотонина, каллидина, гепарина, лейкотриенов, факторов миграции эозинофилов, нейтрофилов, фактора активации тромбоцитов, ацетилхолина, простагландинов, лизосомальных ферментов и продуктов разрушенных клеток. Последствиями подобных реакций являются гипериония (калий и кальций), гиперемия, повышенная проницаемость сосудов, экссудация, отек, спазм гладкой мускулатуры, болевой синдром – все проявления, описываемые морфологически выше.

Представленные в настоящей работе многочисленные, с одной стороны, мозаичные, а с другой – стандартизированные морфологические изменения структур слизистой носа, отражающие развитие различных стадий АРС, особенно в сосудах периферического кровотока, свидетельствует об уникальной функциях медиаторов аллергии и воспалении, действующих через свои специфические рецепторы на клетки. Как было установлено, нейтрофилы, ответственные за протеолитическую деградацию тканей под действием протеаз, синтезируют 64

in vitro молочную кислоту во время АРС, вызванного S. Pneumoniae . Они же – вероятный источник ИЛ-8 и ФНО-α. Т-лимфоциты активируются во время АРС провоспалительными цитокинами – ИЛ-l-β, ИЛ-6 и ФНО-β. В эксперименте стимулированный антигеном Th 2 -лимфоцит проявляет активность в виде усиленного ответа на внедрение бактерии S. pneumoniae у сенсибилизированных мышей (Yu X. et al., 2004).

В тканях слизистой оболочки, взятых из верхнечелюстной пазухи при АРС, выявлено значительное повышение содержания ИЛ-4, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-13 по сравнению с контролем (Rudack C. et al., 1998, Riechelmann H., et al., 2005). ИЛ-8 принадлежит к группе хе-мокинов – это мощный хемотаксический белок нейтрофила, который постоянно синтезируется в слизистой оболочке носа (Bachert C. et al., 1995). Уместно напомнить, что среди биологически активных веществ фигурируют молекулы адгезии (ICAM-1), а также многочисленные нейромедиаторы. Все они высвобождаются (или привносятся) в очаг аллергии-воспаления во вторую стадию аллергической реакции.

Медиаторы воспаления и аллергии, представляющие собой биологические молекулы-лиганды, первоначально взаимодействуют со своими специфическими рецепторами и через пострецепторные цитоплазматические структуры активируют геном клеток мишеней. Далее в зависимости от самих рецепторов, их качества и количества вызывают клеточные и впоследствии тканевые, органные и, возможно, системные реакции, которые называют патофизиологической стадией аллергии. Для АРС – это, как минимум, заложенность носа, либо выделения слизисто-гнойного экссудата из среднего носового хода (а также «лицевая» боль – давление), снижение или потеря обоняния, эндоскопические признаки полипов, изменения на компьютерной томографии, показывающие девиации на слизистой оболочке в пределах остиомеатального комплекса). Именно на эти симптомы ориентируются врачи оториноларингологи при постановке диагноза АРС. Нам же хотелось дополнительно подчеркнуть, что АРС, как следует из изложенного, представляет собой аллергическую реакцию с возможными многочисленными ее проявлениями и дополнительно может рассматриваться как преим-мунный ответ.

Список литературы Исследование морфологических и иммунологических сдвигов в организме и сосудистой системе слизистой оболочки носа у пациентов с острым аллергическим риносинуситом

- Адо А.Д. Предисловие//Д.Н. Маянский. Хроническое воспаление. -М.: Медицина, 1991. -С. 5-6.

- Зилбернагль С., Ланг Ф. Клиническая патофизиология: атлас/пер. с англ.; под ред. П.Ф. Литвицкого. -М.: Практическая медицина, 2015. -448 с.

- Коренченко С.В., Сухачёв Е.А. Изложение Европейской позиции по риносинуситу и полипам носа. -Самара, 2009. -207 с.

- Коренченко С. В. Аллергический ринит и астма как иммуноэкологический дефицит//Вестник Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. -1998. -№ 3. -С. 38-44.

- Литвицкий П.Ф. Клиническая патофизиология: учебник. -М.: Практическая медицина, 2015. -776 с.

- Сухачёв Е.А. Влияние загрязнителей атмосферного воздуха на развитие аллергического ринита: дис.. канд. мед. наук. -Самара, 1999. -178 с.

- Сухачёв П.А. Морфогенез и патологическая анатомия стадий аллергического ринита: дис.канд. мед. наук. -Самара, 2003. -187 с.

- Молекулярные механизмы воспаления: учебное пособие/под редакцией акад. РАН и РАМН В.А. Черешнева. -Екатеринбург: УрО РАН, 2010. -263 с.

- Федорина Т.А., Сухачев П.А., Сергеев О.С. Морфофункциональные изменения в сосудистой системе носовых раковин при аллергическом риносинусите//Известия Самарского научного центра Российской Академии Наук. -2015. -Том 17. -№ 5 (2). -С. 428-433.

- Хейль В., Коберштейн Р., Цавта Б. Референтные пределы у взрослых и детей. Преаналитические предосторожности/пер. с англ. В.В. Меньшикова. -М.: Лабпресс, 2001. -176 с.

- Bachert C., Wagenmann M, Hauser U. Proinflammatory cytokines: measurement in nasal secretion and induction of adhesion receptor expression//Int. Arch. Allergy Immunol. -1995. -V. 107. -№ l-3. -Р. 106-108.

- Kaliner M. Treatment of sinusitis in the next millennium//Allergy Asthma Proc. -1998. -V. 19. -№ 4. -Р. 181-184.

- Krause H.F. Allergy and chronic rhinosinusitis//Otolaryngol. Head Neck Surg. 2003. -V. 128. -№ l. -P. 14-16.

- Riechelmann H. Nasal biomarker profiles in acute and chronic rhinosinusitis/H. Riechelmann, T. Deutschle, A. Rozsasi et al.//Clin. and Experim. Allergy. -2005. -V. 35. -№ 9. -Р. 1186-1191.

- Rudack C. Cytokine pattern in various forms of sinusitis/C. Rudack, U. Hauser, M. Wagenmann et al.//Laryngo-rhinootologie. -1998. -V. 77. -№ l. -Р. 34-37.

- Yu X. Antigen stimulation of Th2 cells augments acute bacterial sinusitis in mice/X. Yu, A. Sperling, C. Blair еt al.//J. Allergy Clin. Immunol. -2004. -V. 114. -№ 2. -Р. 328-34.