Исследование морфологии субрегиональных систем расселения российского Севера (к постановке вопроса)

Автор: Медведев Павел Петрович, Гашков Иван Иванович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Архитектура и строительство

Статья в выпуске: 7 (101), 2009 года.

Бесплатный доступ

Российский север, субрегиональные системы расселения, морфология, традиционные архитектурно-пространственные системы и объекты, народное зодчество

Короткий адрес: https://sciup.org/14749604

IDR: 14749604

Текст статьи Исследование морфологии субрегиональных систем расселения российского Севера (к постановке вопроса)

За период 1979–2006 годов с участием, а затем и под руководством П. П. Медведева на территории Северо-Запада Российской Федерации было проведено более 17 историко-архитектурных экспедиций, благодаря которым в орбиту исследований оказались вовлеченными многие районы Республики Карелии, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Новгородской областей, на территории которых в итоге было обследовано более 500 традиционных сельских поселений и около 25000 крестьянских жилищно-хозяйственных построек и сооружений [14; 17], [48], [49], [50].

Вместе с тем нельзя не отметить, что за два последних десятилетия в области изучения историко-архитектурного наследия Российского Севера наметилась вполне закономерная с точки зрения системного подхода тенденция к активному включению в сферу исследований наряду с традиционными объектами (поселениями и по- стройками) более сложных структурно-пространственных образований – систем расселения различного иерархического уровня (в терминологии районных планировщиков – демоэкоси-стем) [22], [23], [24], [25].

По отношению к системе расселения, сложившейся в границах Северо-Западного региона Российской Федерации (региональная система расселения – РСР), в качестве ее структурных частей выступают отдельные субрегиональные системы расселения (СубСР) – специфические территориально-пространственные образования, в основе выделения которых могут лежать различные принципы. К числу последних, в частности, относится принцип комплексного историко-географического (природно-климатического, геологического, гидрографического, ландшафтно-топографического и т. п.), политико-экономического (социально-экономического, административнотерриториального и т. п.), этнокультурного и архи-

тектурно-строительного зонирования исследуемых территорий, позволяющий дифференцировать территорию Северо-Западного региона России на отдельные историко-архитектурные субрегионы с точки зрения особенностей архитектурностроительной деятельности проживающего в его границах населения [14; 17–42], [22].

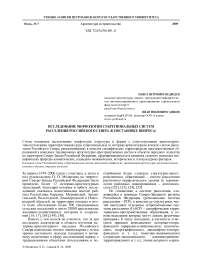

Примером подобного историко-архитектурного субрегиона, локальное исследование системы расселения которого было выполнено ранее одним из авторов данной статьи и детально освещено в предшествующих публикациях, может служить Архангельское Поонежье, территориально охватывающее земли бассейна реки Онеги, расположенной в западной части Архангельской области у ее границы с Республикой Карелия (рис. 1) [24]. Территория Поонежья была обследована историко-архитектурными экспедициями в 1986–1987 годах вслед за территориями Мурманского, Карельского и Архангельского Поморий, включающими в себя земли прибеломорских районов Мурманской (Терский и Кандалакшский районы) и Архангельской (Онежский, Приморский и Мезенский районы) областей, а также Республики Карелия (Лоухский, Кемский и Беломорский районы) и обследованными при участии и под руководством одного из авторов данной статьи еще в период 1979– 1985 годов [19], [20], [22], [26], [46; 168], [48].

Рис. 1. Картосхема задействованных в исследовании историко-архитектурных субрегионов Российского Севера за период 1979–2006 годов с участием, а затем и под руководством

П. П. Медведева (1 – Мурманское Поморье, 2 – Карельское Поморье, 3 – Архангельское Поморье, 4 – Архангельское Поонежье, 5 – Карельское Приладожье, 6 – Восточное Обонежье, 7 – Архангельское Примошье, 8 – Архангельское Поважье)

Далее в течение 1988–1991 годов в орбиту исследований были вовлечены расположенные к юго-востоку от Архангельского Поонежья историко-архитектурные субрегионы Архангельского Примошья и Поважья, а за период 1981–2006 годов к ним добавились еще две специфические историко-архитектурные провинции, расположенные уже в границах Республики Карелии. Это территории Восточного Обонежья и Карельского Приладожья (рис. 1) [14], [23], [27], [29], [30], [37; 177], [39; 217], [46; 168–169], [48], [49], [50].

В итоге проведенных полевых исследований появляется возможность выполнить сравнительный анализ структур и форм уже не пары (как это было ранее), а сразу серии субрегиональных систем расселения, планируя получение макетного (пока еще фрагментарного и, естественно, предварительного) широтного среза территории Российского Севера на уровне морфологии субрегиональных демоэкосистем.

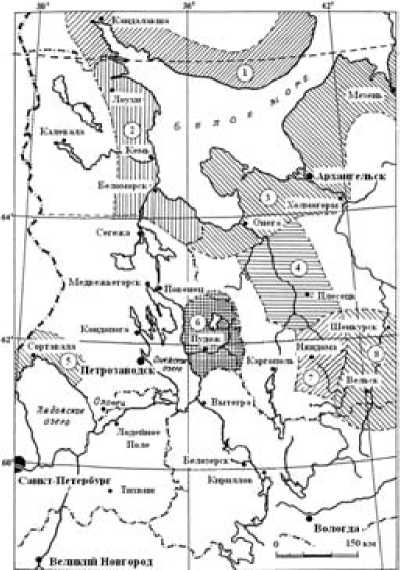

Итак, в полосе исследуемого широтного среза, лежащей в пределах 61–63 градусов северной широты и простирающейся от границы Республики Карелии с Финляндией (30 градусов восточной долготы) до Северной Двины (46 градусов восточной долготы), в роли самого восточного субрегиона выступает специфический историкоархитектурный субрегион Поважья, расположенный на юге Архангельской области и охватывающий Вельский район и смежные с ним территории Коношского, Шенкурского и Устьянского районов (рис. 1 и 2) [14; 18–21], [25], [51]. Входя в состав Северного экономического региона, территория Архангельского Поважья, некогда именовавшаяся «Важским краем», представляет собой западную часть Ваго-Вычегодского географического района и занимает «буферное» положение между Озерным Прионежьем (Карго-польем и Архангельским Поонежьем) и землями Двинско-Мезенского водораздела (Центральным Подвиньем и Пинежьем).

Важская низменность, в пределах которой находится Поважье, резко обрывается в долинах реки Ваги и ее притоков Вели, Кокшеньги, Устьи, Пуи, Суланды, Поденги и Леди [35; 27]. Расположенная в пределах 61–63 градусов северной широты и 41–46 градусов восточной долготы, территория края находится под переменным воздействием арктического воздуха и воздуха умеренных широт, что определяет изменчивость погодных условий. Средняя температура января на поважской территории составляет -13, а июля – +16 градусов при относительной влажности воздуха в диапазоне от 70 до 95 %. Годовая сумма осадков в Поважье колеблется в пределах от 450 до 500 мм, а мощность снегового покрова зимой достигает 60–70 см [16; 11–13, 153–155], [34; 102].

По растительности Важский край целиком входит в природную зону тайги и, имея довольно благоприятные почвенно-климатические условия, достаточно освоен в сельскохозяйствен-

Рис. 2. Картосхема системы расселения Поважья XIX–XX веков (1 – пос. Солгинский, 2 – пос. Усть-Шоноша, 4 – пос. Средний, 3 – пос. Комсомольский, 5 – пос. Тулма, 6 – пос.

Солга, 7 – пос. Исполиновка, 8 – пос. Хозьмино, 9 – пос. Шу-нема, 10 – с. Георгиевское, 11 – д. Малая Липовка, 12 – с. Павловское, 13 – с. Долматово, 14 – пос. Пасьва, 15 – пос. Сарги-но, 16 – пос. Боровое, 17 – с. Благовещенское, 18 – пос. Шо-ноша, 19 – пос. Погост, 20 – д. Пайтовская, 21 – пос. Пустынь-га, 21 – д. Горка Муравьевская, 22 – д. Ефремковская, 24 – д. Козловская, 25 – пос. Кулой, 26 – дер. Мелеховская, 27 – д. Теребино, 28 – с. Пежма, 29 – пос. Палово, 30 – пос. Синега)

ном отношении. На приречных землях сконцентрировано большое количество населенных пунктов, а лесные площади превращены в пашни. Благодаря наличию относительно развитой речной системы в районе много заливных лугов, выгонов, пастбищ и угодий, пригодных для разведения крупного и мелкого рогатого скота [16], [34; 51].

Вместе с тем до Октябрьской революции 1917 года развитие земледелия и промыслов на большей части поважской территории было ограничено правительственными указами, фискально поддерживавшими традиционное общинное землевладение, а рост городов оставался очень слабым. Так, расположенные в границах Поважья Вельск и Шенкурск, ставшие городами еще в XVIII веке, к 1917 году насчитывали менее чем по 3 тысячи жителей [16; 155], [47]. И только в XIX – начале XX века в крае началось оживление хозяйственной деятельности, связанное с ростом спроса на северный лес. Но и оно очень быстро сошло на нет в силу очередного социально-политического катаклизма [16].

Наряду со специфическими природно-географическими условиями важские земли славятся своей многовековой историей. Согласно многочисленным исследованиям археологов и историков, аборигенами этих земель в далеком прошлом были протосаамские, а затем финно-угорские и пермские племена, известные в летописных источниках под именем «чудь заволоцкая» [13].

В летописных источниках содержится только одно упоминание о дорусском населении Заво-лочья, включенное в этнографическое введение Начальной русской летописи при перечислении «всех языцей Афетовой части»: «…меря, мурома, весь, моръдва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, угра…» Эта вставка была сделана около 1113 года при составлении первой редакции свода, причем сведения историко-этнографического характера предположительно восходят к более раннему источнику [42], [22].

Чудь обитала «за Волоком» – в землях, располагавшихся на путях славянского освоения Российского Севера. В современных разработках археологов и историков достаточно убедительно обосновано положение о локализации Заволочья в западной (левобережной) части бассейна Северной Двины, причем для XI–XIII веков установлена связь этого историко-географического термина с областью по течению Ваги, а для XIV–XV веков – с Поважьем и нижним Под-виньем [13], [31], [41], [42].

Со временем чудские племена были частично вытеснены и ассимилированы новгородскими переселенцами в период X–XIV веков [6], [15; 1–2], [31], [34; 1–2], [41]. Причем уже в начале XIV века в Шенкурской округе имелась целая «Борецкая волость», принадлежавшая знаменитой новгородской посаднице Марфе Борецкой. А из исторических источников известно, что в Поважье были и еще более крупные землевладельцы – бояре Своеземцевы, которым, согласно грамоте 1315 года, чудские старосты Азик, Ров-да, Караганец и Игнатец поступились «всею Вагою» за 20 тыс. белок и 10 рублей [6], [8; 21].

Но не только новгородцы проявляли интерес к Важскому краю. Сюда наперерез новгородским потокам в XIV–XV веках шла «низовая» («Ростово-Суздальская») колонизация. В это время Важский край составлял часть Заонежской половины Обонежской пятины под названием Важской десятины, которая делилась на волости или погосты, «тянувшие» к Шенкурскому или Великоважскому посадам [6].

Являясь богатой новгородской колонией, важская земля уже с конца XIV века не раз становилась причиной раздора между Новгородом и Москвой, окончательно признав власть последней в 1462 году (в ряде источников – 1478 год) [8; 23], [11; 3]. Именуясь в это время то «Важской землей», то «Важским уездом» или просто «Вагой», в административном отношении в «московский» период истории край делился на две половины: Шенкурскую и Вельскую. В состав первой входили Подвинский, Шенкурский, Паденский, Ровдинский и Лецкий (Лед-ский) станы, тогда как ко второй относились Слободской, Вельский, Верховажский, Кок-шеньгский и Шелотский станы. В итоге, подойдя к рубежу XIX–XX веков, Поважье оказалось административно разделенным между Вельским уездом Вологодской губернии и Шенкурским уездом Архангельской губернии и только после Октябрьской революции 1917 года вернулось к своему изначальному состоянию как единое целое в границах современной Архангельской области (за исключением небольшого участка территории в окрестностях Верховажского посада).

С целью инвентаризации памятников истории и культуры Архангельской области в 1988– 1989 годах по территории Поважья была проведена комплексная экспедиция, которая обследовала 211 традиционных сельских поселений и 35 групповых систем населенных мест. В это время один из авторов данной статьи являлся научным руководителем и начальником экспедиционного отряда [14], [38; 171], [37; 177], [51].

Собранные натурные материалы в сочетании со сведениями из архивных и литературных источников позволяют рассматривать территорию Важского края в качестве специфического субрегиона Российского Севера, в истории заселения которого выделяются два класса последовательно сменивших друг друга расселенческих образований – с сельским (К1) и смешанным (сельско-городским – К2) населением [14], [22], [26], [51]. Правда, вторая система сформировалась здесь значительно позже, чем, к примеру, в Беломорском Поморье и в Архангельском Поонежье (Шенкурск получил статус города в 1627 году, а Вельск – в 1780 году [31; 102], [32]), но независимо от этого оставалась преимущественно сельской (К2/1) вплоть до начала XX века, судя по показателю численности городского населения Вельского уезда, в 1833 году составлявшего 7,60 % [14; 20]; [35; 63, табл.; 51].

Общую картину степени освоенности Важ-ского края позволяет дополнить показатель плотности расселения, с учетом которого По-важскую субрегиональную систему расселения можно отнести к подварианту средненаселенных систем типа К2/1(2)(01.3) (плотность населения Вельского уезда на 1833 год составляла 3,37 чел./кв. версту [35; 63, табл.; 51]) с достаточно равномерным распределением населения при одновременной его концентрации в крупных центрах: Верховажском Посаде (ныне территория Вологодской области), Вельске и селе Благовещенском, что определялось, с одной стороны, спецификой хозяйственного освоения территории (преимущественная ориентация населения на хлебопашество и скотоводство), а с другой – физико-географическими условиями края (вследствие концентрации основной массы сельскохозяйственных угодий в речных поймах) [16; 11–13], [35; 10–13].

Развивая далее характеристику поважской демоэкосистемы, можно сказать, что аналогично многим другим субрегионам Российского Севера в Важском крае за период с XI по XX век произошла последовательная смена расселенческих образований двух подклассов – переход от системы «погостного» расселения, состоявшего из «погосто-мест» и малодворных селений (ПК1), к системе расселения крупными селами, посадами и многодворными деревнями (ПК2) [51]. При этом надо особо отметить, что промежуточным этапом в этом процессе была «комбинированная» система расселения (ПК3[ПК1+ПК2]), о чем говорит факт одновременного сосуществования в крае в конце XVIII века таких социальноэкономических типов поселений, как погост, посад и разнодворные деревни, зафиксированных на карте Вельского Посада 1773 года [1].

С учетом специфики хозяйственного использования территории поважскую демоэкосистему можно отнести к группе с преимущественно земледельческо-животноводческо-промысловой специализацией (Г8) c ее территориальнопространственной дифференциацией на две зоны [35; 10–13, 27]. В западной части края преобладает животноводческо-земледельческая специализация, что определяется благоприятными физико-географическими условиями. В свою очередь, восточная часть Важского края значительно беднее пастбищами и покосами и характеризуется слаборазвитым скотоводством, а потому может быть отнесена к зоне с промысловоземледельческой специализацией. Однако упомянутыми выше видами не исчерпывается довольно широкий спектр хозяйственной деятельности важан. Из промыслов, некогда имевших широкое распространение в крестьянских хозяйствах всего Поважья, следует упомянуть смолокурение, рыболовство, а в западных лесных волостях – звериный промысел [34; 51–77], [35; 10–13, 27].

Специфика природно-климатических условий в сочетании с характером освоения территории Важского края способствовала образованию в ее границах плотнопоселенной расселенческой системы (Т3) с дисперсно-концентрированным распределением населенных пунктов (Т3/3) смешанного подварианта (Т3/3(3)) – с сочетанием групповых систем населенных мест (ГСНМ) или поселенческих кластеров и единичных автономных населенных пунктов (ЕАНП). Так, к началу XX века на одно поселение Вельского уезда приходилось в три раза меньше площади, чем в Онежском и в пять раз меньше, чем в Архангельском уездах Архангельской губернии (ср.: [16; 105], [40]).

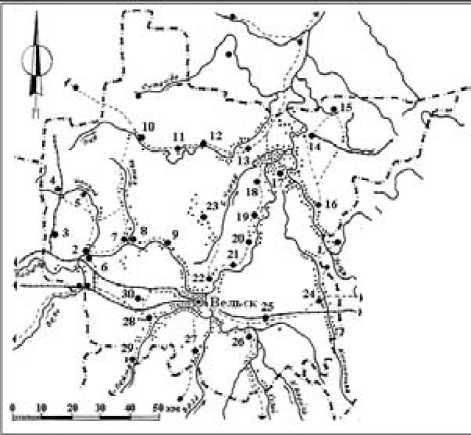

В свою очередь, по рисунку поселенческой ткани поважскую демоэкосистему можно отнести к подтипу смешанных расселенческих образований (ПТ4), поскольку она, помимо явно преобладающих «полосовых» (ПТ1) межгрупповых систем расселения (к примеру, таких, как Ракуло-Кокшеньгская, Низовская или Устьянская), включает одну «ковровую» (ПТ3) (Пакшеньгская) и несколько «ядерных» (ПТ2) ГСНМ (например, Пежемская и Благовещенская) – в отличие, к примеру, от Архангельско-Поонежской расселен-ческой системы с практически чисто полосовым рисунком поселенческой ткани (рис. 3) [24; 72], [51]. Наблюдаемые отличия, очевидно, обуслов- лены, в первую очередь, ландшафтно-топографическими условиями (в Поважье – достаточно разветвленная сеть средних по величине рек с многочисленными более мелкими притоками, а в Архангельском Поонежье – фактически одна достаточно крупная река, по обеим сторонам которой расположены сильно заболоченные территории). Также можно предположить, что они связаны со спецификой хозяйственного использования земель (с преобладанием на Ваге земледелия, а на Онеге – скотоводства) [24], [25].

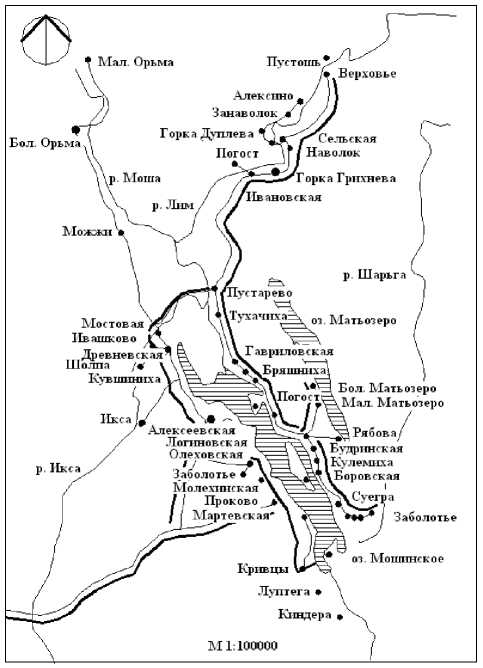

Рис. 3. Картосхема заселения территории Поважья XIX–XX веков с рисунком поселенческой ткани (А – западная часть, Б – северо-восточная часть, В – центральная часть, Г – южная часть, Д – юго-восточная часть)

Наконец, по взаимосвязи с природным ландшафтом поважская субрегиональная рассе-ленческая система может быть отнесена к разновидности смешанных (Р3), преимущественно приводоемных расселенческих образований, с рисунком поселенческой ткани, практически полностью отвечающим рисунку ландшафта (Р3/1), что сближает этот край, к примеру, с территориями Мурманского, Карельского и Архангельского Поморий [22; 18]. Правда, в качестве исключения из общего правила могут быть названы Пакшеньгская ГСНМ, которая является чисто водораздельной, и отдельные фрагменты некоторых групповых систем в междуречье Ваги и Кокшеньги (ныне территория Благовещенской сельской администрации Вельского района) [51]. К сказанному остается только добавить, что рисунок поселенческой ткани поважской демоэко-системы в большинстве случаев активно взаимодействует с природным ландшафтом, тем самым существенно усиливая его композиционные качества (Р3/1(1)).

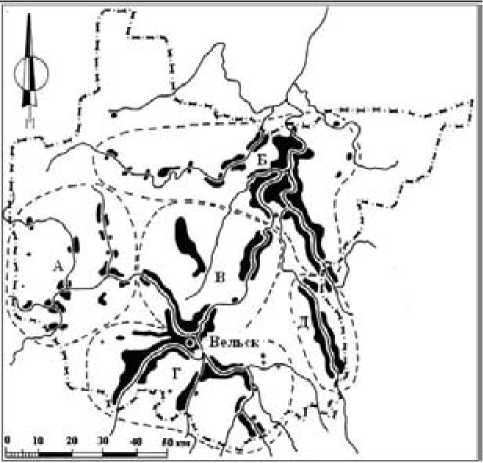

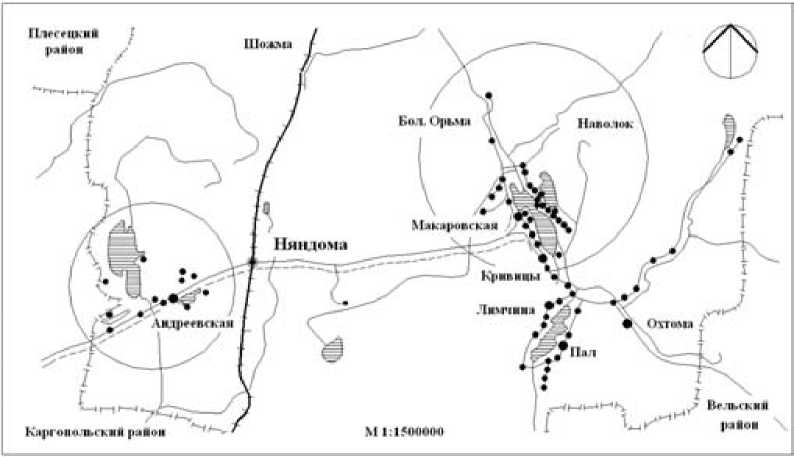

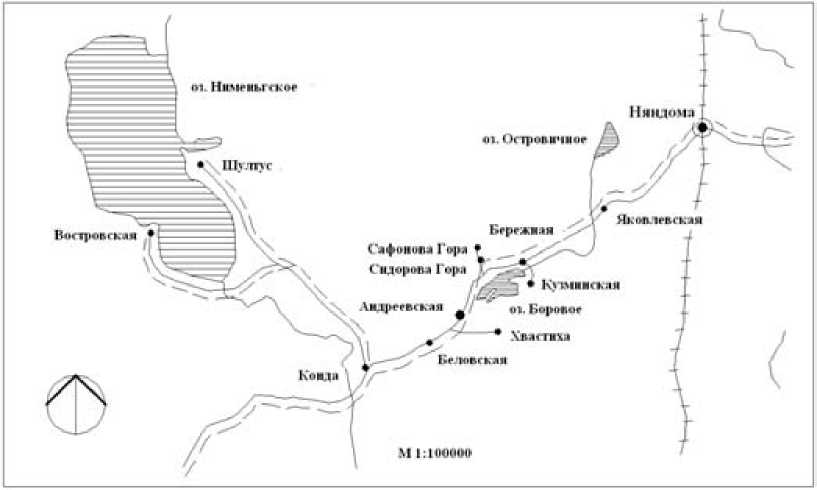

Вторым по счету в исследуемом широтном срезе может быть рассмотрен историкоархитектурный субрегион Архангельского При-мошья, расположенный в юго-западной части Архангельской области (Няндомский район) и занимающий пограничное положение между ранее детально исследованными территориями Поважья, Архангельского Поонежья и Каргопо-лья (рис. 1, 4, 5, 6). Историко-архитектурными экспедициями ПетрГУ под руководством П. П. Медведева этот субрегион был обследован в 1989–1992 годах, благодаря чему в орбиту исследований было вовлечено 29 традиционных сельских поселений и 136 крестьянских жилищно-хозяйственных построек [21], [28], [39; 217], [50].

Рис. 4. Картосхема системы расселения Архангельского Примошья XIX–XX веков

Рис. 6. Картосхема системы расселения восточной части Архангельского Примошья XIX–XX веков

Рис. 5. Картосхема системы расселения западной части Архангельского Примошья XIX–XX веков

Анализ собранных натурных материалов, как и в случае с вышерассмотренным Поважьем, позволяет говорить о наличии в архитектуре Примошья как общих черт, характерных для все- го деревянного зодчества Российского Севера, так и специфических особенностей и в итоге рассматривать обследованную территорию в качестве особой историко-архитектурной зоны [14; 21–22], [28], [50].

Так, судя по сведениям, полученным из архивных и литературных источников, архитектурно-строительная деятельность жителей При-мошья протекала под воздействием сложного комплекса своеобразных факторов: природнотопографических (холмисто-равнинный рельеф с развитой озерно-речной системой), исторических (до 1917 года Примошье – самая восточная окраина Олонецкой губернии), социальноэкономических (территориальная локализация от экономически развитых центров – Каргополя на Санкт-Петербургском и Вельска на Московском торговых трактах) и этнокультурных (ареал проживания летописной «чуди заволоцкой» и контактная зона новгородского и верхневолжского колонизационных потоков русских переселенцев в ХV веке) [5], [14; 21].

Натурные и архивно-литературные материалы также свидетельствуют о том, что, во-первых, сформировавшаяся на территории Примошья субрегиональная система расселения до 1930-х годов являлась сельской. Основой для нынешнего районного центра послужил железнодорожный поселок Няндома, появившийся в связи со строительством Северной железной дороги и преобразованный в город в 1939 году. Этим свойством примошская СубСР существенно отличается от ее сопредельных равноуровневых «сестер» – субрегиональных систем расселения Каргополья, Онеги и Поважья, планировочными ядрами которых являются относительно древние городские поселения [5], [34], [35], [40; 143], [47]. Вторая особенность примошской демоэкосистемы – гармоничное сочетание приозерного и приречного типов заселения, вследствие чего территория Примошья более схожа с Каргопольем, чем с Онежским бассейном и Поважьем. Третья особенность – примошская система расселения более архаична по характеру социально-экономической организации поселенческой ткани, чем сопредельные системы. Здесь в более чистом виде и в значительно большей сохранности прослеживается «погостная» структура с «погосто-местами» и малодворными деревнями, генетически восходящая к периоду новгородско-верхневолжской колонизации примошских земель. Четвертая особенность субрегиональной системы расселения Архангельского Примошья заключается в том, что в ее структуре почти полностью отсутствуют автономные (территориально обособленные) поселения, характерные, к примеру, для прибеломорских территорий [22], [28]. Практически все обследованные населенные пункты в границах Примошья оказались организованными в поселенческие кластеры (групповые системы населенных мест) с достаточно архаичными приемами акцентировки архитектурными доминантами (периферийно-акцентированные кластеры с акцентами, расположенными вне пятна ГСНМ и на осях структурообразующих элементов) и со сложной, многоступенчатой иерархией этих доминант. В качестве примеров здесь могут быть упомянуты двухуровневый Лимский или трехуровневый Мошенской межпоселенческие кластеры [21].

Наконец, при обследовании единичных населенных пунктов из пяти известных на Русском Севере вариантов объемно-планировочных структур сельских поселений [36; 35–41] на территории Архангельского Примошья в процессе полевых работ было зафиксировано только четыре: свободная, рядовая (в вариантах прибрежно-рядовой и рядовой с ориентацией «на лето»), уличная и комбинированная. Отсутствие в При-мошье поселений с замкнутыми планировками отличает этот историко-архитектурный субрегион от территории сопредельных Вельского и Шенкурского районов (Поважье) и земель Онежского бассейна (Архангельское Поонежье) [14], [21], [24], [25], [50].

Обобщая результаты анализа примошской СубСР, можно констатировать, что собранные историко-архитектурными экспедициями 1989– 1992 годов натурные материалы и результаты их разведочного анализа убедительно свидетельствуют о специфике историко-архитектурного наследия на территории Примошья, сформировавшегося под влиянием сложного комплекса специфических природно-климатических, историко-политических, социально-экономических и этнокультурных факторов [50].

Третьим в цепи рассматриваемых субрегионов выступает уже неоднократно упоминавшийся ранее историко-архитектурный субрегион

Архангельского Поонежья, контактирующий на юго-востоке с Примошьем, вытянутый широкой полосой вдоль реки Онеги и территориально охватывающий земли Плесецкого и Онежского районов Архангельской области (рис. 1) [24].

Композиционно-планировочной осью архан-гельско-поонежской территории служит Онега – четвертая по величине река Архангельской области, расположенная в ее западной части и несущая свои воды с юга на север вдоль границы с Республикой Карелия. Вытекая из озера Лача вблизи города Каргополя и впадая в Онежскую губу Белого моря около города Онеги, река на протяжении своих 411 километров пересекает территории трех районов и 14 сельских администраций [24; 68, рис. 1].

Из истории Российского Севера хорошо известно, что уже в XI–ХII веках Онега являлась одним из четырех наиболее оживленных путей движения новгородских переселенцев, активно осваивавших прибеломорские территории, а появление на ней первых «ватаг ушкуйников» относится некоторыми исследователями даже к VIII–Х векам. Примечателен этот субрегион и тем, что здесь, в так называемом «Заволочье», до прихода славян проживали финно-угорские племена, обладавшие своеобразной культурой, восходящей к эпохе неолита, но исчезнувшие практически бесследно в процессе ассимиляции [12], [13], [31], [41].

Из исторических источников также известно, что до середины ХVI века предприимчивые новгородцы попадали на реку Онегу с Онежского озера, двигаясь по рекам Водле, Череве, Воло-шеве, Поче с выходом на Кенозеро и реку Кену. И только к XVII веку Онега оказалась задействованной полностью от истоков до устья, поскольку после присоединения северных земель к Москве исходный участок торгового пути сместился к юго-востоку, захватив Белое озеро, реки Ухтому, Модлону, Свирь и озеро Лача [5; 15, картосхема], [10; 57–58], [45; 13–16, рис. 1].

В это же время наблюдается затухание миграционных процессов. Приток нового населения на территорию Онежского бассейна иссякает, что способствует стабилизации границ административно-территориального деления. Судя по данным писцовых и переписных книг, в период XVII – начала XVIII века исследуемая территория входила в состав Каргопольского уезда северных земель Русского государства и делилась между двумя его станами – Каргопольским (южным) и Турчасовским (северным) [4; 14], [10; 62, 64, 70, табл. 5].

Однако административно-территориальное единство архангельско-поонежских земель было недолгим. В 1708 году, после проведения в России губернской реформы, территория Турчасов-ского стана вошла в состав Архангельской губернии, а в 1765 году из нее был образован Онежский уезд, который просуществовал без изменений вплоть до начала ХХ века [40; 143].

В свою очередь, территория Каргопольского стана в своем административном подчинении прошла более сложный путь. После 1708 года она в составе Каргопольского уезда была первоначально причислена к Заонежским погостам, затем вместе с ними вошла в состав Ингерманландской (Санкт-Петербургской) губернии, а с 1727 года – в состав Новгородской губернии. И только в 1784 году Каргопольский уезд стал составной частью вновь образованной Олонецкой губернии, причем буквально через год была отделена часть его территории (в том числе и поселения по левому берегу Онеги от села Конево до границы Оксовской сельской администрации) вновь сформированному Пудожскому уезду.

В последующие полтора столетия границы уездов остались неизменными, расчленяя территорию Онежского бассейна на три составные части [15, карта], [32; 341]. И лишь в короткий исторический промежуток с 1797 по 1802 год архангельско-поонежские поселения имели единое административное подчинение в связи с временным упразднением Олонецкой губернии и отводом Пудожского и Каргопольского уездов к Архангельской губернии.

Тот факт, что бассейн реки Онеги оказался в числе районов наиболее ранней славянской колонизации, естественно отразился на всей его последующей истории, а органический сплав специфических природно-климатических, социальноэкономических, исторических, политических и этнокультурных факторов содействовал формированию самобытных черт в культуре и архитектурно-строительной деятельности осевшего на этой территории русского населения [24], [17], [18].

Поэтому закономерен неиссякаемый интерес исследователей к историко-архитектурному наследию этого района Российского Севера. Здесь в свое время неоднократно побывали Л. В. Даль и В. В. Суслов, И. Э. Грабарь и Ф. Ф. Горностаев, С. Я. Забелло, В. Н. Иванов и П. Н. Максимов, И. В. Маковецкий, И. А. Бартенев и Б. Н. Федоров, Г. В. Алферова и Г. П. Гунн, Ю. С. Ушаков, О. Г. Севан и Б. В. Гнедовский. Но, несмотря на большое число публикаций, в той или иной мере затрагивающих архитектуру архангельско-поонежского субрегиона, поле деятельности для новых исследователей остается еще довольно обширным. В частности, относительно хорошо изученными выглядят лишь культовые сооружения да отдельные наиболее примечательные населенные пункты поонеж-ской территории, тогда как жилая застройка поселений поонежского субрегиона практически не изучалась, а ее характеристики, содержащиеся в работах упомянутых выше авторов, не выходят за рамки общих наблюдений и единичных примеров. Наконец, необходимо отметить, что вне сферы внимания исследователей остались субрегиональная система расселения и ее составные части в виде групповых систем населенных мест – поселенческих кластеров.

С целью комплексного изучения народного зодчества Архангельского Поонежья в 1986– 1987 годах под руководством одного из авторов статьи были проведены две историкоархитектурные экспедиции, в итоге работы которых обследованием были охвачены 160 традиционных сельских поселений и более 1700 крестьянских жилищно-хозяйственных построек на протяжении 340 км от Каргополя до села Чекуе-во [24], [46; 170].

Накопленный натурный материал в сочетании с результатами анализа архивно-литературных источников дает возможность получения общей характеристики расселенческой структуры, сформировавшейся в границах Архангельского Поонежья [24]. В частности, сведения, полученные из литературных источников, позволяют говорить о том, что, как и в случае с вышерассмотренными субрегионами Поважья и Примошья, на архангельско-поонежской территории за период с ХI по ХХ век произошла последовательная смена систем расселения двух классов – с сельским (К1) и смешанным (сельско-городским – К2) населением [22], [24], [26]. Причем нельзя не заметить, что вторая система сформировалась здесь значительно раньше, чем, к примеру, на территории прибеломорских районов [22; 17], [48]. Так, если в условиях Беломорского Поморья начало формирования ныне существующей расселенческой системы, также относящейся к демоэкосистемам типа К2, можно датировать ХVI–ХVII веками, поскольку время основания города Архангельска относится к 1584 году, а время преобразования в городские поселения волостных центров Мезени, Онеги и Кемского острога – к 1780–1785 годам [2], [7], [12; 13], то на архангельско-поонежской территории процесс преобразования системы расселения начался практически на два столетия раньше, поскольку основание города Каргополя относится исследователями к 1380 году, хотя в исторических актах его имя впервые упоминается в 1447 году [3; 105].

Однако, несмотря на более ранние сроки перехода от расселенческой системы типа К1 к системе типа К2, архангельско-поонежская де-моэкосистема осталась преимущественно сельской (К2/1) вплоть до начала ХХ века [22], [24], [26]. Так, известно, что в XVI веке в пределах Каргопольской земли проживало около 78 % крестьян и лишь 12 % посадских (городских) жителей. А в XIX – начале ХХ века Онежский уезд населяли по-прежнему преимущественно крестьяне, составлявшие 88,9 % (подсчитано по: [43], [44]). В Каргопольском уезде аналогичный показатель составлял даже 96,5 % [5; 12, прим. 8, 17, прим. 11].

Другая отличительная особенность Онежского бассейна – относительно высокий показатель плотности расселения (К2/1(3)). Только по данным на 1859 год. Онежский уезд, в состав которого входила большая часть Онежского бассейна, занимал 4-е место среди 7 уездов Архан- гельской губернии, имея 72,06 жителя обоего пола на 1 кв. географическую милю [43; 20]. В свою очередь, в границах уезда на 1 погонный километр реки приходилось в 4 раза больше человек, чем, к примеру, на погонный километр береговой полосы Белого моря (подсчитано по: [44]). В то же время аналогичные показатели по Каргопольскому и Пудожскому уездам Олонецкой губернии, датируемые 1883 годом, составляют 172 и 70 жителей обоего пола на 1 кв. географическую милю [33; 25]. Используя дополнительные классификационные признаки, онежскую демоэкосистему можно охарактеризовать как систему с относительно равномерным распределением населения, рассредоточенного в большом числе сельских поселений малой и средней дворности (К2/1(3)(01.1)).

Развивая далее характеристику архангельско-поонежской расселенческой системы, можно сказать, что за период с ХI по ХХ век в границах этого субрегиона произошла последовательная смена систем расселения двух подклассов – с «погостной» (ПК1) и «комбинированной» (ПК4) организацией поселенческой ткани. Наличие последней, органически сочетающей в себе архаичные элементы «погостной» структуры с элементами более развитой системы расселения крупными селами, посадами и многодворными деревнями (ПК4:[ПК1+ПК2]), отличает бассейн реки Онеги от прибеломорских субрегионов [22; 18], [26], а время ее появления, судя по данным историка П. А. Колесникова, приходится на конец XVII – начало XVIII века [9; 76–77].

В данном случае для сравнения следует упомянуть о том, что в условиях Беломорского Поморья субрегиональные расселенческие системы типа ПК1, сформировавшиеся, судя по архивным источникам, в процессе новгородской колонизации прибеломорских земель, функционировали с ХII до конца ХVII века [45; 41], а в связи со сменой административного подчинения территорий и благодаря относительно быстрому процессу укрупнения поселений практически полностью преобразовались в демоэкосистемы типа ПК2. Причина заторможенности эволюционного процесса в архангельско-поонежском субрегионе, видимо, заключается в специфике хозяйственного использования территории, с учетом которой онежскую демоэкосистему можно отнести к группе систем с земледельческо-животноводческой специализацией (Г7) [10; 276, 371–372], [40; 150–151]. Именно острый дефицит земельных участков в сочетании с суровыми природно-климатическими условиями препятствовал увеличению дворности поселений и их последующему срастанию в крупные села, широко бытующие, к примеру, в границах прибе-ломорских субрегионов.

В свою очередь, по характеру распределения населенных пунктов, о чем уже упоминалось ранее, онежская демоэкосистема может быть отнесена к типу плотнопоселенных (Т3), дисперсноконцентрированных (Т3/3) систем смешанного подварианта (с сочетанием групповых систем населенных мест и автономных поселений) (Т3/3(3)). Об этом говорят следующие данные. Во-первых, на одно поонежское поселение приходится в 6 раз меньше погонных километров береговой полосы, чем на территории прибело-морских субрегионов. Во-вторых, на Онеге наблюдается несколько участков с концентрацией населенных пунктов в виде «пятен-сгущений». Примерами могут служить Федово-Усть-Мошенская, Городецкая (Прошковско-Шарков-ская) и Турчасовская межгрупповые системы с тяготеющими к ним автономными поселениями [45; 34, рис. 7].

Наконец, по рисунку поселенческой ткани архангельско-поонежскую расселенческую систему можно отнести к подтипу полосовых образований (ПТ1), а по взаимосвязи с ландшафтом – к разновидности приводоемных систем (Р1) с рисунком поселенческой ткани, полностью отвечающим рисунку ландшафта (Р1(1)).

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант РГНФ, 2007–2008 гг., № 07-04-12127в, «Создание многоцелевой образно-графической и текстовой базы данных по памятникам народной архитектуры Западного Поважья для сети Интернет» и грант РГНФ, 2008–2009 гг., № 08-04-42404а/С, «Исследование морфологии традиционных рас-селенческо-поселенческих образований Русского Севера в период 19–20 веков (широтномеридиональные разрезы)»).

-

1. Архив Вельского краеведческого музея. Н-ВСП. Ф. № 1003. План Вельского посада Двинской области Важского уезда 1773 г. 1 л.

-

2. Баркина В . С . Кемь. 3-е изд., испр. и доп. Петрозаводск: Карелия, 1982. 135 с. (Города и районы Карелии)

-

3. Бартенев И . А ., Федоров В . Н . Архитектурные памятники Русского Севера. М.; Л.: Искусство, 1968. 259 с., ил.

-

4. Богословский М . М . Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. Т. I. Областное деление Поморья. Землевладение и общественный строй. Органы самоуправления. М.: Имп. общ-во истории и древностей российских при Московском университете, 1909. 321 с., 105 с.

-

5. Дурасов Г . П . Каргополье. Художественные сокровища: Альбом. М.: Сов. Россия, 1984. 208 с., ил.

-

6. Зарубин Л . А . Важская земля в XIV–XV вв. // История СССР. 1970. № 1. С. 182–183.

-

7. Калинин Г . Д . Онега. Архангельск, Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, Волог. отд-ние, 1980. 126 с., ил.

-

8. Кизеветтер А . А . Русский Север. Роль северного края Европейской России в истории русского государства. Исторический очерк. Вологда: Типография Союза северных кооперативных союзов, 1919. 66 с.

-

9. Колесников П . А . Некоторые вопросы аграрных отношений на Европейском Севере в период позднего феодализма // Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР. Вып. 3. Вологда, 1968. С. 64–99.

-

10. Колесников П . А . Северная деревня в ХV – первой половине ХIX века (К вопросу об эволюции аграрных отношений в Русском государстве) / Вологод. пед. ин-т. Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1976. 416 с.

-

11. Копанев А . И . Платежная книга Двинского уезда 1580 года // Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР. Вып. 3. Вологда, 1968. С. 514–536.

-

12. Летопись Двинская / Издание П. А. Фокина. М.: Типография Л. и А. Снегиревых, 1882. 204 с.

-

13. Мартынов А . Я . Культура первобытного населения бассейна Северной Двины // Культура Русского Севера / АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры; Отв. ред. чл.-корр. АН СССР К. В. Чистов. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1988. С. 22–44.

-

14. Математические модели в ареальных исследованиях морфологии традиционных сельских поселений и крестьянского жилища Российского Севера на базе системного анализа: Отчет о НИР (промежуточный) / ПетрГУ; Руководитель П. П. Медведев. № ГР 01.200.403265; Инв. № 02.200.403901. Петрозаводск, 2004. 149 с. (Соисполн.: Т. Д. Козлова, Е. И. Ратькова, Л. А. Девятникова, О. В. Дьяконова, Т. С. Зуева).

-

15. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Архангельская губерния. Составил генерального штаба капитан Н. Козлов. СПб.: Печатано в типографии Э. Веймара, 1865. 342 с., ил. (Карта Архангельской губернии 1865 г. / Картографич. заведение А. Ильина, масштаб 100 верст в англ. дюйме 1:4200000).

-

16. Материалы для оценки земель Вологодской губернии. Т. IV. Вельский уезд. Вып. II. Текст. Ч. 1. Общая. Ч. 2. Оценочная / Издание Вологодской Губернской Земской Управы. Вологда: Типография Губернского Правления, 1912. 380 с., карта.

-

17. Медведев П . П . Архитектура крестьянского жилого комплекса в бассейне реки Онеги (опыт ареального исследования) // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1991. С. 7–31.

-

18. Медведев П . П . Бани на территории Онежского бассейна (ареальные исследования) // Народное зодчество: Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1992. С. 216–218.

-

19. Медведев П . П . Деревянное гражданское зодчество Беломорского Поморья (опыт системного анализа с применением ЭВМ). Т. 1: Дис. … канд. архитектуры. Петрозаводск, 1985. 195 c.

-

20. Медведев П . П . Деревянное гражданское зодчество Беломорского Поморья (опыт системного анализа с применением ЭВМ). Т. 2. Приложение: Дис. … канд. архитектуры. Петрозаводск, 1985. 311 c., ил.

-

21. Медведев П . П . Инвентаризация деревянного зодчества Няндомского района Архангельской области (краткие итоги полевого сезона 1991 г.) / Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 1995. 65 с. Деп. в НИО «Информкультура» 18.11.95, № 2919.

-

22. Медведев П . П . К вопросу о классификации систем расселения на примере Беломорского Поморья // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1988. С. 14–28.

-

23. Медведев П . П . Система расселения Восточного Обонежья (ареальные исследования народного зодчества на территории Республики Карелия) / Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 2000. 81 с. Деп. в ВНИИНТПИ 17.06.2000, № 17778.

-

24. Медведев П . П . Система расселения и объемно-планировочные структуры сельских поселений в бассейне реки Онеги (опыт ареального исследования) // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1989. С. 67–84, ил.

-

25. Медведев П . П . Система расселения Поважья (ареальные исследования Архангельской области) // Труды Петрозаводского государственного университета: Межвуз. сб. Серия «Строительство». Вып. 6. «Новые технологии в строительстве». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 19–23.

-

26. Медведев П . П . Традиционные территориальные системы расселения Беломорского Поморья (историкоархитектурные ареальные исследования) // Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера: Тез. докл. междунар. конф. 19–23 ноября 1995 г. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. С. 267–268.

-

27. Медведев П . П ., Ефлов В . Б ., Реут О . Ч . Комплексное исследование закономерностей формирования архитектурно-природной среды традиционных сельских поселений восточных районов Карелии и сопредельных территорий // Молодежная инновационная политика: Концепция развития Республики Карелия: Тез. докл. шк.-семинара. Петрозаводск, 1993. С. 38–39.

-

28. Медведев П . П ., Козлова Т . Д . Историко-архитектурное наследие Примошья (к морфологии традиционных архитектурно-пространственных систем и объектов Российского Севера) // Труды Петрозаводского государственного университета: Межвуз. сб. Серия «Строительство». Вып. 6. «Новые технологии в строительстве». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. C. 24–28.

-

29. Медведев П . П ., Реут О . Ч . Архитектурно-природная среда и рекреационные ресурсы Северного Прила-дожья // Региональная экология. 1996. № 3–4. С. 47–52.

-

30. Медведев П . П ., Реут О . Ч . Исследование субрегиональной системы расселения: историко-архитектурный подход // Историческая география: тенденции и перспективы: Сб. науч. тр. СПб.: Изд-во РГО, 1995. С. 177–184.

-

31. Овсянников О . В . Археологические памятники Чуди заволочской в бассейне Ваги // Вопросы финноугроведения. Сыктывкар, 1979. Ч. 2. С. 73–74.

-

32. Олонецкая губерния: Статистический справочник / Статистическое Бюро Олонецкой Губернской Земской Управы. Петрозаводск: «Северная скоропечатня» Р. Г. Кац, 1913. 348 с.

-

33. Олонецкий сборник. Материалы для истории, географии и этнографии Олонецкого края. Вып. 2. Петрозаводск: Губ. типография, 1886. 238 с., 80 с., 200 с., 8 с.

-

34. Описание Вологодской губернии. Посвящено имени его императорского высочества государя наследника цесаревича, великаго князя Александра Николаевича (Т. I, кн. IV, описания Российской Империи). Составлено и издано Иваном Пушкаревым. СПб., 1846. 122 с.

-

35. Опыт описания Вологодской губернии Николая Брусилова Вологодского гражданского губернатора действительного статского советника и кавалера. СПб.: Печатано при Императорской Академии Наук, 1833. 63 с.

-

36. Орфинский В . П . Деревянное зодчество Карелии (генезис, эволюция, национальные особенности). Т. 1: Дис. … д-ра архитектуры. М.: ЦНИИТИА, 1975. 298 с., 55 с.

-

37. Полевые обследования по методике кафедры архитектуры ПГУ // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1989. С. 177–178.

-

38. Полевые обследования по методике кафедры архитектуры Петрозаводского государственного университета (ПГУ) // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1991. С. 171–172.

-

39. Полевые обследования по методике кафедры архитектуры Петрозаводского государственного университета (ПГУ) // Народное зодчество: Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1992. С. 216–218.

-

40. Пошман А . Архангельская губерния в хозяйственном, коммерческом, философском, историческом и нравственном обозрении, с полезными на все оныя части заключениями. Сочинение Антона фон Пошмана (составленное в 1802 г.). Т. 1. Архангельск: Губернская типография, 1873. 195 с.

-

41. Рябинин Е . А . Финно-угорские племена в составе Древней Руси: К истории славяно-финских этнокультурных связей: Историко-археологические очерки. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 260 с., ил.

-

42. Рябинин Е . А . Чудь заволочская // Природа. 1993. № 8. С. 22–29, ил.

-

43. Списки населенных мест Российской империи. Т. I. Архангельская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб.: Тип. МВД, 1861. 131 с.

-

44. Список населенных мест Архангельской губернии к 1905 году / Сост. секретарем губ. стат. ком. Н. А. Голубцовым. Архангельск: Архангельский губ. стат. ком., 1907. 215 с.

-

45. Ушаков Ю . С . Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1982. 168 с., ил.

-

46. Хроника исследования историко-архитектурного наследия Европейского севера и Сибири по методике кафедры архитектуры ПГУ // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1988. С. 168–171.

-

47. Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861–1862 гг. Ч. 1. Отдел VII. Вологодская губерния / Материалы для составления предположений об улучшении общественного управления в городах. СПб.: В типографии К. Вульфа, 1863. 37 с.

-

48. [Электронный ресурс] / Памятники архитектуры Карельского Поморья и Восточного Обонежья. Режим доступа: http://arni.petrsu.ru/2001/index.html .

-

49. [Электронный ресурс] / Памятники архитектуры Карельского Приладожья. Режим доступа:

-

50. [Электронный ресурс] / Памятники архитектуры Архангельского Примошья. Режим доступа: http://arni.petrsu.ru/2004/index.html .

-

51. [Электронный ресурс] / Памятники архитектуры Западного Поважья. Режим доступа: http://arni.petrsu.ru/2008/index.html .

Список литературы Исследование морфологии субрегиональных систем расселения российского Севера (к постановке вопроса)

- Архив Вельского краеведческого музея. Н-ВСП. Ф. 1003. План Вельского посада Двинской области Важского уезда 1773 г. 1 л.

- Баркина В. С. Кемь. 3-е изд., испр. и доп. Петрозаводск: Карелия, 1982. 135 с. (Города и районы Карелии)

- Бартенев И. А., Федоров В. Н. Архитектурные памятники Русского Севера. М.; Л.: Искусство, 1968. 259 с., ил.

- Богословский М. М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. Т. I. Областное деление Поморья. Землевладение и общественный строй. Органы самоуправления. М.: Имп. общ-во истории и древностей российских при Московском университете, 1909. 321 с., 105 с.

- Дурасов Г. П. Каргополье. Художественные сокровища: Альбом. М.: Сов. Россия, 1984. 208 с., ил.

- Зарубин Л. А. Важская земля в XIV-XV вв.//История СССР. 1970. № 1. С. 182-183.

- Калинин Г. Д. Онега. Архангельск, Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, Волог. отд-ние, 1980. 126 с., ил.

- Кизеветтер А. А. Русский Север. Роль северного края Европейской России в истории русского государства. Исторический очерк. Вологда: Типография Союза северных кооперативных союзов, 1919. 66 с.

- Колесников П. А. Некоторые вопросы аграрных отношений на Европейском Севере в период позднего феодализма//Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР. Вып. 3. Вологда, 1968. С. 64-99.

- Колесников П. А. Северная деревня в ХV -первой половине ХIX века (К вопросу об эволюции аграрных отношений в Русском государстве)/Вологод. пед. ин-т. Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1976. 416 с.

- Копанев А. И. Платежная книга Двинского уезда 1580 года//Вопросы аграрной истории Европейского Севера

- СССР. Вып. 3. Вологда, 1968. С. 514-536.

- Летопись Двинская/Издание П. А. Фокина. М.: Типография Л. и А. Снегиревых, 1882. 204 с.

- Мартынов А. Я. Культура первобытного населения бассейна Северной Двины // Культура Русского Севера / АН Полевые обследования по методике кафедры архитектуры ПГУ // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1989. С. 177-178.

- Математические модели в ареальных исследованиях морфологии традиционных сельских поселений и крестьянского жилища Российского Севера на базе системного анализа: Отчет о НИР (промежуточный) / ПетрГУ; Руководитель П. П. Медведев. № ГР 01.200.403265; Инв. № 02.200.403901. Петрозаводск, 2004. 149 с. (Соисполн.: Т. Д. Козлова, Е. И. Ратькова, Л. А. Девятникова, О. В. Дьяконова, Т. С. Зуева).Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Архангельская губерния. Составил генерального штаба капитан Н. Козлов. СПб.: Печатано в типографии Э. Веймара, 1865. 342 с., ил. (Карта Архангельской губернии 1865 г. / Картографич. заведение А. Ильина, масштаб 100 верст в англ. дюйме 1:4200000).

- Материалы для оценки земель Вологодской губернии. Т. IV. Вельский уезд. Вып. II. Текст. Ч. 1. Общая. Ч. 2. Оценочная/Издание Вологодской Губернской Земской Управы. Вологда: Типография Губернского Правления, 1912. 380 с., карта.

- Медведев П. П. Архитектура крестьянского жилого комплекса в бассейне реки Онеги (опыт ареального исследования)//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск Ђ?-QI є, 1991. С. 7-31.

- Медведев П. П. Бани на территории Онежского бассейна (ареальные исследования)//Народное зодчество: Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1992. С. 216-218.

- Медведев П. П. Деревянное гражданское зодчество Беломорского Поморья (опыт системного анализа с применением ЭВМ). Т. 1: Дис. … канд. архитектуры. Петрозаводск, 1985. 195 c.

- Медведев П. П. Деревянное гражданское зодчество Беломорского Поморья (опыт системного анализа с применением ЭВМ). Т. 2. Приложение: Дис. … канд. архитектуры. Петрозаводск, 1985. 311 c., ил.

- Медведев П. П. Инвентаризация деревянного зодчества Няндомского района Архангельской области (краткие итоги полевого сезона 1991 г.)/Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 1995. 65 с. Деп. в НИО «Информкультура» 18.11.95, № 2919.

- Медведев П. П. К вопросу о классификации систем расселения на примере Беломорского Поморья//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1988. С. 14-28.

- Медведев П. П. Система расселения Восточного Обонежья (ареальные исследования народного зодчества на территории Республики Карелия)/Петрозаводский гос. ун-т. Петрозаводск, 2000. 81 с. Деп. в ВНИИНТПИ 17.06.2000, № 17778.

- Медведев П. П. Система расселения и объемно-планировочные структуры сельских поселений в бассейне реки Онеги (опыт ареального исследования)//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1989. С. 67-84, ил.

- Медведев П. П. Система расселения Поважья (ареальные исследования Архангельской области)//Труды Петрозаводского государственного университета: Межвуз. сб. Серия «Строительство». Вып. 6. «Новые технологии в строительстве». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. С. 19-23.

- Медведев П. П. Традиционные территориальные системы расселения Беломорского Поморья (историко-архитектурные ареальные исследования)//Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севера: Тез. докл. междунар. конф. 19-23 ноября 1995 г. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1995. С. 267-268.

- Медведев П. П., Ефлов В. Б., Реут О. Ч. Комплексное исследование закономерностей формирования архитектурно-природной среды традиционных сельских поселений восточных районов Карелии и сопредельных территорий//Молодежная инновационная политика: Концепция развития Республики Карелия: Тез. докл. шк.-семинара. Петрозаводск, 1993. С. 38-39.

- Медведев П. П., Козлова Т. Д. Историко-архитектурное наследие Примошья (к морфологии традиционных архитектурно-пространственных систем и объектов Российского Севера)//Труды Петрозаводского государственного университета: Межвуз. сб. Серия «Строительство». Вып. 6. «Новые технологии в строительстве». Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1999. C. 24-28.

- Медведев П. П., Реут О. Ч. Архитектурно-природная среда и рекреационные ресурсы Северного Приладожья//Региональная экология. 1996. № 3-4. С. 47-52.

- Медведев П. П., Реут О. Ч. Исследование субрегиональной системы расселения: историко-архитектурный подход//Историческая география: тенденции и перспективы: Сб. науч. тр. СПб.: Изд-во РГО, 1995. С. 177-184.

- Овсянников О. В. Археологические памятники Чуди заволочской в бассейне Ваги//Вопросы финноугроведения. Сыктывкар, 1979. Ч. 2. С. 73-74.

- Олонецкая губерния: Статистический справочник/Статистическое Бюро Олонецкой Губернской Земской Управы. Петрозаводск: «Северная скоропечатня» Р. Г. Кац, 1913. 348 с.

- Олонецкий сборник. Материалы для истории, географии и этнографии Олонецкого края. Вып. 2. Петрозаводск: Губ. типография, 1886. 238 с., 80 с., 200 с., 8 с.

- Описание Вологодской губернии. Посвящено имени его императорского высочества государя наследника цесаревича, великаго князя Александра Николаевича (Т. I, кн. IV, описания Российской Империи). Составлено и издано Иваном Пушкаревым. СПб., 1846. 122 с.

- Опыт описания Вологодской губернии Николая Брусилова Вологодского гражданского губернатора действительного статского советника и кавалера. СПб.: Печатано при Императорской Академии Наук, 1833. 63 с.

- Орфинский В. П. Деревянное зодчество Карелии (генезис, эволюция, национальные особенности). Т. 1: Дис. … д-ра архитектуры. М.: ЦНИИТИА, 1975. 298 с., 55 с.

- Полевые обследования по методике кафедры архитектуры ПГУ//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1989. С. 177-178.

- Полевые обследования по методике кафедры архитектуры Петрозаводского государственного университета (ПГУ)//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1991. С. 171-172.

- Полевые обследования по методике кафедры архитектуры Петрозаводского государственного университета (ПГУ)//Народное зодчество: Сб. науч. тр. Петрозаводск, 1992. С. 216-218.

- Пошман А. Архангельская губерния в хозяйственном, коммерческом, философском, историческом и нравственном обозрении, с полезными на все оныя части заключениями. Сочинение Антона фон Пошмана (составленное в 1802 г.). Т. 1. Архангельск: Губернская типография, 1873. 195 с.

- Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси: К истории славяно-финских этнокультурных связей: Историко-археологические очерки. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 260 с., ил.

- Рябинин Е. А. Чудь заволочская//Природа. 1993. № 8. С. 22-29, ил.

- Списки населенных мест Российской империи. Т. I. Архангельская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб.: Тип. МВД, 1861. 131 с.

- Список населенных мест Архангельской губернии к 1905 году/Сост. секретарем губ. стат. ком. Н. А. Голубцовым. Архангельск: Архангельский губ. стат. ком., 1907. 215 с.

- Ушаков Ю. С. Ансамбль в народном зодчестве Русского Севера: Пространственная организация, композиционные приемы, восприятие. Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1982. 168 с., ил.

- Хроника исследования историко-архитектурного наследия Европейского севера и Сибири по методике кафедры архитектуры ПГУ//Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского Севера: Межвуз. сб. Петрозаводск, 1988. С. 168-171.

- Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861-1862 гг. Ч. 1. Отдел VII. Вологодская губерния/Материалы для составления предположений об улучшении общественного управления в городах. СПб.: В типографии К. Вульфа, 1863. 37 с.

- /Памятники архитектуры Карельского Поморья и Восточного Обонежья. Режим доступа: http://arni.petrsu.ru/2001/index.html.

- /Памятники архитектуры Карельского Приладожья. Режим доступа: http://www.soros.karelia.ru/projects/1998/ladoga/index.html.

- /Памятники архитектуры Архангельского Примошья. Режим доступа: http://arni.petrsu.ru/2004/index.html.

- /Памятники архитектуры Западного Поважья. Режим доступа: http://arni.petrsu.ru/2008/index.html.