Исследование палеолитического местонахождения Курчум (Южный Алтай) в 2016 году

Автор: Шуньков М.В., Таймагамбетов Ж.К., Ульянов В.А., Анойкин А.А., Павленок К.К., Харевич В.М., Козликин М.Б., Павленок Г.Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В ходе работы совместной Российско-казахстанской экспедиции ИАЭТ СО РАН и Национального музея Республики Казахстан на территории Восточно-Казахстанской обл. проведено обследование палеолитического местонахождения Курчум в районе Бухтарминского водохранилища. В результате работ был составлен подробный топографический план памятника, выполнена детальная геоморфологическая характеристика местонахождения, определены его границы и собран археологический материал. Судя по геоморфологической ситуации, технико-типологическому облику и сохранности каменных артефактов, подъемные комплексы памятника соответствуют широкому хронологическому диапазону от нижнего до верхнего палеолита. В 3 км от местонахождения Курчум в схожей геоморфологической ситуации был зафиксирован новый памятник - Куйган. Здесь артефакты позднепалеолитического облика также имеют поверхностное залегание и связаны с выходами качественного кремнистого сырья.

Восточный казахстан, курчум, куйган, геоморфология, палеолит, подъемный материал, каменные артефакты

Короткий адрес: https://sciup.org/14522353

IDR: 14522353 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Исследование палеолитического местонахождения Курчум (Южный Алтай) в 2016 году

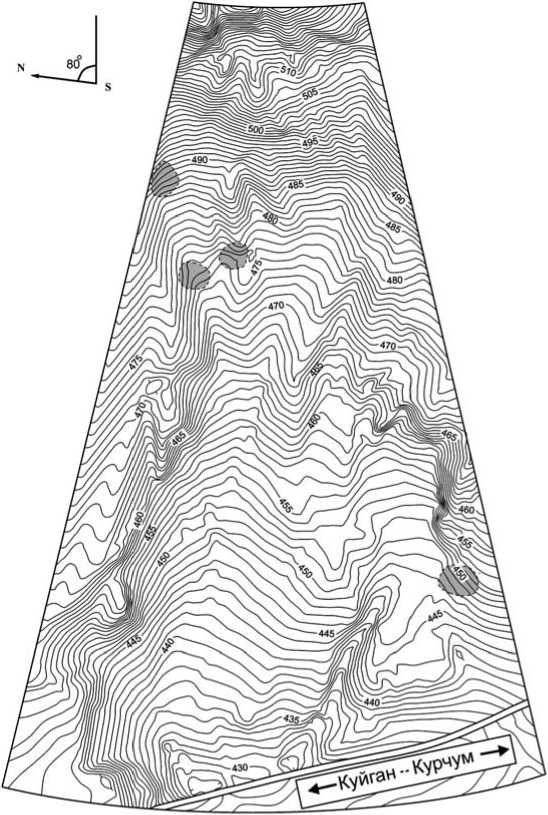

В 2016 г. в рамках разведочных работ на территории Восточно-Казахстанской обл. совместной Российско-казахстанской экспедицией ИАЭТ СО РАН и Национального музея Республики Казахстан было вновь обследовано палеолитическое местонахождение Курчум [Шуньков и др., 2015]. В число основных задач при работах на памятнике входила детальная топографическая съемка объекта (рис. 1), его геоморфологическая характеристика, а также сбор палеолитического материала и уточнение гра- ниц его распространения.

Местонахождение Курчум расположено на правом борту Бухтарминского водохранилища, в 4 км к северо-востоку от места впадения в него р. Кур-чум и в 2 км к юго-западу от горы Актобе. В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к зоне сочленения северной окраины межгорной Зайсанской впадины с денудационным среднегорьем Южного Алтая.

ной испаряемости более 1100 мм/год [Гидрогеология …, 1971], обуславливает развитие пустынных и полупустынных ландшафтов, распространение солончаков, малую водно сть рек, слабую интенсивность склоновых процессов. Медленное деф-люкционное смещение возможно только в весеннее время в течение двух–четырех недель, при этом преобладает линейная дефлюкция [Воскресенский, 1968]. Несомкнутость растительного и дернового покровов определяет возникновение делювиаль- ного смыва при выпадении кратковременных осадков и приводит к выносу мелкоземистой составляющей, в то время как средне- и крупнообломочная фракция остается на месте и формирует на поверхности грубообломочную отмостку.

Таким образом, характерной особенностью этого участка является то, что хорошо развитая эрозионная сеть, освоившая, в том числе, участ-

Участки концентрации археологического материала тяготеют к верхней части пологого (2–4°) макросклона, протянувшегося на расстояние ок. 2,5 км от западного подножия горы Актобе к долине р. Иртыш, в настоящее время затопленной Бухтарминским водохранилищем. Несмотря на незначительные уклоны, рельеф макросклона характеризуется густым эрозионным расчленением, формирующим на отдельных участках бедленд. Большая часть эрозионных форм представлена суходольными логами шириной от 50 до 150 м и глубиной от 3 до 5 м, с плоскими или слабовогнутыми днищами. Пологие (4–5°) борта логов имеют вогнутый поперечный профиль и плавно переходят в водораздельные увалы шириной от 30 до 100 м, с округлой вершиной. Эти увалы перекрыты маломощным (менее 1 м) чехлом рыхлых отложений, лежащим на выветре-лых осадочных породах палеозоя.

Наиболее крупные эрозионные формы, берущие начало на склонах Актобе, в средней и нижней частях макросклона формируют русловые врезы шириной до 3–4 м и глубиной до 1–2 м. В нижней части макросклона мощность рыхлых отложений увеличивается до 8–12 м. Здесь отложения представлены в основном красноцветными осадками палеогена в виде эрозионноденудационных останцов с плоскими вершинами.

Современное рельефообразование в значительной степени определено ландшафтноклиматическими условиями района. Годовая сумма осадков менее 300 мм, при почвен-

О 200 м ■-'—Ч Участки концентрации

I। \ .-' археологического материала

Рис. 1. Топографический план местонахождения Курчум.

ки выходов на поверхность коренных пород, явно не соответствует слабой интенсивности современных денудационных процессов, т.е. существующий ныне рельеф является унаследованным от обстановки гораздо более активного проявления флюви-альной деятельности.

Другая характерная особенность – наличие раз-убоженной галечно-щебнистой отмостки, повсеместно присутствующей на поверхности песчано-глинистых осадков, как правило, обедненных грубообломочным материалом. Поверхностным залеганием характеризуются также обнаруженные скопления археологического материала среди формирующих отмостку обломков. Обломочный материал пестрого петрографического состава: жильный кварц, эффузивы, песчаники, алевролиты. В большом количестве отмечены кварцевые гальки хорошей окатанности, что свидетельствует об их длительном флювиальном транзите.

Основным источником формирования галечных россыпей региона являлись пестроцветные палеоген-неогеновые отложения, широко распространенные в пределах Южного Алтая и испытавшие размыв после неотектонической активизации в неоген-четвертичное время [Великовская, 1964; Геологическая карта …, 1976; Геология …, 1967; Новиков, 2004; Поздний кайнозой …, 1973]. Изучение разрезов красноцветных отложений, расположенных вблизи участка локализации палеолитического материала, подтвердило, что в них содержатся про слои мелкого галечника пестрого петрографического состава. Однако вся галька осадочных и эффузивных пород отличается предельной степенью физического и химического выветривания и не могла служить сырьем для изготовления артефактов.

Другим источником галечного сырья могли являться аллювиально-озерные и аллювиальнопролювиальные отложения плейстоцена, широко распространенные в северной части Зайсанской впадины [Геологическая карта …, 1976; Геология …, 1967]. В частности, в 1 км к юго-востоку от местонахождения Курчум в рельефе хорошо чита-

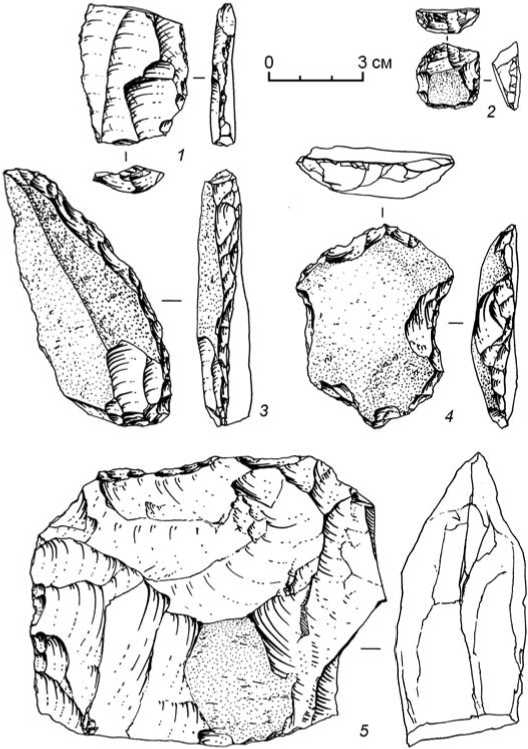

Рис. 2. Каменные артефакты из местонахождений Курчум ( 1, 3, 5 ) и Куйган ( 2, 4 ).

1– пластина; 2 – скребок; 3, 5 – скребла; 4 – выемчатое орудие.

ется ровная пологонаклонная аккумулятивная поверхность, сложенная аллювиально-пролювиальными осадками средне-позднеплейстоценового возраста [Геологическая карта …, 1967] и примыкающая к подножию юго-западного склона Актобе приблизительно на том же гипсометрическом уровне, на котором обнаружен палеолитический материал. Несомненно, первоначально эта поверхность аллювиально-пролювиальной аккумуляции была распространена на более широкой площади, занимая и территорию местонахождения.

Таким образом, возраст каменных артефактов местонахождения Курчум не может быть древнее возраста аллювиально-пролювиального чехла, содержащего галечное сырье, а точнее – не может быть древнее возраста эрозионной поверхности, на которой оказался экспонирован являющийся сырьем галечный материал. Формирование этой густо расчлененной эрозией поверхности связано, вероятнее всего, с плювиальными этапами среднего – позднего плейстоцена.

Нами не обнаружено коренных выходов петрографических разностей, использовавшихся для изготовления орудий, однако, исходя из особенностей геологического строения исследуемого участка, мы можем предполагать их местное происхождение. Гора Актобе представляет собой до статочно крупное (приблизительно 6 × 3 км в плане) субвулканическое тело, сложенное гранит-порфирами, туфолавами и вулканиче скими брекчиями позд-некаменноугольно-раннепермского интрузивного комплекса [Там же]. Этот вулканический шток прорывает осадочные породы калбинской свиты (серпуховский ярус раннего карбона), представленной песчаниками и глинистыми алевролитами. Возможно, коренными источниками сырья служат глинистые алевролиты калбинской свиты, подвергшиеся метаморфизму в приконтактовой зоне плутона Актобе, впоследствии размытые и переотложенные в средне-позднеплейстоценовое время.

Палеолитическая коллекция 2016 г. насчитывает 13 экз. Нуклеусы (2 экз.) представлены радиальным бифронтальным изделием на небольшом валуне и двуплощадочным бифронтальным параллельным плоскостным ядрищем на плитчатой отдельности сырья. Ударные площадки гладкие, фронты несут негативы разноразмерных коротких снятий.

Сколы представлены крупной полуреберча-той пластиной, пластинами (3 экз.), одна из которых имеет фасетированную площадку (рис. 2, 1 ), и крупными короткими отщепами (3 экз.).

Орудия – 4 экз., в т.ч. массивное скребло с обушком, подготовленное на плитчатой отдельности сырья с обработкой трех четвертей периметра (рис. 2, 5 ). Второе скребло – диагональное выпуклое дорсальное на крупном первичном пластинчатом сколе (рис. 2, 3 ). Два зубчатых орудия оформлены на крупных массивных отщепах.

В целом коллекция местонахождения характеризуется содержанием разновременных артефактов, соответствующих хронологическому диапазону от нижнего до верхнего палеолита [Шуньков и др., 2015]. Сохранность поверхности изделий также разная – от легкой оглаженности и патины на таких изделиях, как пластины, до сильного ячеистого выветривания на массивных сколах и скреблах.

В ходе установления границ распространения археологического материала на памятнике Кур-чум, в 3 км севернее был выявлен еще один участок с поверхностным залеганием каменных артефактов палеолитического времени – местонахождение Куйган. Здесь находки залегали в схожей геоморфологической ситуации, на склоновом участке красноцветных отложений, образуя узкий шлейф протяженностью ок. 0,3 км.

В коллекции (33 экз.) представлены небольшие (3–6 см) желваки высококачественной кремнистой породы со сколами апробации – 8 экз. Мелкие первичные (11 экз.) и вторичные (2 экз.) сколы, снятые с таких же желвачков, и мелкие отщепы (4 экз.). Две пластины с гладкой остаточной ударной площадкой и продольной одно- или бинаправленной огранкой. Обломки и осколки расщепленного сырья (4 экз.). Орудия представлены микроскребком, оформлен- ным крутой ретушью по периметру (рис. 2, 2), и выемчатым орудием с ретушированным анкошем на крупном первичном отщепе (рис. 2, 4).

Судя по технико-типологическим характеристикам каменной индустрии, местонахождение Куйган является мастерской на выходах окремненного качественного сырья, функционировавшей на заключительных этапах палеолита.

Список литературы Исследование палеолитического местонахождения Курчум (Южный Алтай) в 2016 году

- Великовская Е.М. Плиоценовые отложения Юго-Западного Алтая и Зайсанской котловины. -М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1964. -80 с.

- Воскресенский С. С. Геоморфология СССР. -М.: Выс. шк., 1968. -368 с.

- Геологическая карта Казахской ССР. Масштаб 1:500 000. -, 1976.

- Геология СССР. -М.: Недра, 1967. -Т. XLI: Восточный Казахстан. -Ч. I: Геологическое описание. -467 с.

- Гидрогеология СССР. -М.: Недра, 1971. -Т. XXXVII: Восточный Казахстан. -308 с.

- Новиков И.С. Морфотектоника Алтая. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. -313 с.

- Поздний кайнозой Казахстанского Прииртышья. -Алма-Ата: Наука КазССР, 1973. -143 с.

- Шуньков М.В., Таймагамбетов Ж.К., Павленок К.К., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г., Харевич В.М. Стоянка-мастерская Курчум -новый палеолитический памятник на Южном Алтае//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. XXI. -С. 183-186.