Исследование памятника Афонтова Гора II в 2016 году

Автор: Славинский В.С., Цыбанков А.А., Лысенко Д.Н., Дроздов Н.И., Зольников И.Д., Клементьев А.М., Мещерин М.Н., Гладышев С.А., Богданов Е.С., Нетета А.В., Барков А.В., Леонтьев В.П., Макулов В.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательная археология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В 2016 г. были продолжены охранно-спасательные работы на памятнике верхнего палеолита Афонтова Гора II, расположенном на высоком коренном склоне левого берега р. Енисей. Общая площадь исследованных участков составила 1020 м2. В результате исследований было обнаружено несколько сотен артефактов. Избирательная локализация фаунистических остатков в отдельных пунктах является искусственным фактором, связанным с деятельностью человека. Все найденные в 2016 г. каменные артефакты (отбойники; струги, нуклеусы, скребла и др.) относятся к афонтовской культуре и не имеют резких технико-типологических различий между слоями.

Верхний палеолит, афонтовская культура, каменные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/14522448

IDR: 14522448 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Исследование памятника Афонтова Гора II в 2016 году

В 2016 г. продолжились многолетние археологические исследования на памятнике Афон-това Гора II – классическом объекте позднего палеолита Сибири [Ауэрбах, Сосновский, 1932; Абрамова, 1979; Астахов, 1999; Артемьев, 2004;

Дроздов, Артемьев, 2007; Деревянко и др., 2014; Славинский и др., 2014; Fu et al., 2016; Чикишева и др., 2016]. Работы проводились на крутом высоком коренном склоне левого берега р. Енисей, на 15–25 м выше аллювиальных отложений второй надпойменной террасы реки. Общая площадь исследованных участков составила 1020 м2 (работы продолжаются). На крутом склоне в 35–40° были выявлены литологические напластования с двумя культурными слоями (горизонтами обитания). Здесь на палеозойских аргиллитах и фрагментах коры выветривания (снизу вверх) в стратиграфической последовательности залегают (нумерация слоев предварительная, требующая дальнейшей корреляции с генеральными разрезами прошлых лет исследования):

Слой 3. Параллельное полого наклонное переслаивание палевой и бурой легкой супеси и светло-серого пылеватого песка. Слои слабо изогнуты и раздерганы солифлюкционными процессами. Генезис – делювий. Мощность около 1,5 м.

Слой 2. Палево-бурая неслоистая легкая супесь с кротовинами. Генезис – лесс. Отмечается два прослоя с карбонатными выцветами, каждый из которых, около 15 см, толщиной перекрыт прослоем тонкозернистого песка толщиной до 5 см. По всей видимости, это эфемерные палеопочвы с размытым гумусовым горизонтом, но с сохранившимся иллювиальным карбонатным горизонтом. Нижняя палеопочва прослеживается на уровне 1,5–1,7 м от основания раскопа, а верхняя на уровне 1,9–1,7 м. С севера на юг происходит раздвоение этих палеопочв за счет солифлюкци-онных преобразований. Мощность до 2,0 м.

Слой 1. Гумусированный слой с повсеместными следами современной техногенной деятельности в виде остатков временных построек и бытового мусора.

Согласно исследованиям 2014–2015 гг. археологические находки афонтовской культуры финального палеолита Сибири приурочены к субаэральному покрову, лежащему на аллювии II НПТ, и к одновозрастным ему делювиальным отложениям, входившим в состав субаэрального покрова III НПТ, который на границе позднелед-никовья и голоцена был вовлечен в блоково-поточными оползни, надвинувшиеся на поверхность II НПТ. В 2016 г. с помощью серии шурфов и раскопов в верхней части склона над террасовыми площадками выявлены закономерности строения субаэрального покрова, не затронутого постседиментационными оползнями. Зафиксирован наклон палеопочв и делювиальной слоистости до 35–45°, а в ее центральной области наблюдается слабонаклонное залегание прослоев и слойков от долей градуса до нескольких градусов. Примечательно, что к отложениям, перекрывающим участки субгоризонтального или очень пологого склона, как раз и приурочено большинство ар- хеологических находок. Здесь в ненарушенном оползнями залегании находятся отложения субаэрального водораздельного комплекса (лессы, делювий, палеопочвы), а отложения III надпойменной террасы Енисея (как это считалось ранее) отсутствуют.

Археологический материал располагался на изученной площади крайне неравномерно, практически без явных скоплений, в подошве второго и кровле третьего слоя. В результате исследований (с августа по ноябрь 2016 г.) было обнаружено несколько сотен артефактов. Остеологический материал в большинстве имеет высокую степень идентификации – в локальных пунктах до 100 %. Состав видов позволяет говорить о высоком разнообразии фаунистического сообщества. На костях имеются немногочисленные погрызы хищников. Доказательствами искусственности тафоценоза служат не только находки каменного инвентаря, но и некоторые тафономические особенности. Первой особенностью является присутствие крупных и мелких видов мясной добычи. Заячьи остатки имеют сохранившиеся элементы тушек, что не характерно для логовищ крупных хищников, так или иначе уничтожающих остатки в голодный период. Второй особенностью является доминирующая роль анатомических сочленений, как правило, костных отбросов первичной разделки туш охотниками. В условиях постоянного присутствия хищников в первую очередь страдают от погрызов эпифизы костей в суставах. Наличие полных костей (баран, заяц) свидетельствует о хорошей обеспеченности пищей. Встречены остатки 11 видов, среди которых волк и песец представлены единичными остатками. Из копытных типичным видом является северный олень, основной промысловый вид в позднем плейстоцене долины р. Енисей. Среди немногочисленных находок других копытных наиболее интересными являются кулан и шерстистый носорог. Локализация скоплений на отдельных участках позволяет предварительно выделить разносезонные костища. Например, летний сезон добычи можно установить по остаткам конечности молодой особи марала (слой 2). От зайцев сохранились передние и задние лапки, тазобедренные отделы (слой 3), которые принадлежали взрослым особям, что характерно для холодного периода года. Таким образом, избирательная локализация фаунистических остатков в отдельных пунктах является искусственным фактором, связанным с деятельностью человека.

Каменные артефакты слоя 2 представлены целыми и колотыми гальками со следами использо-

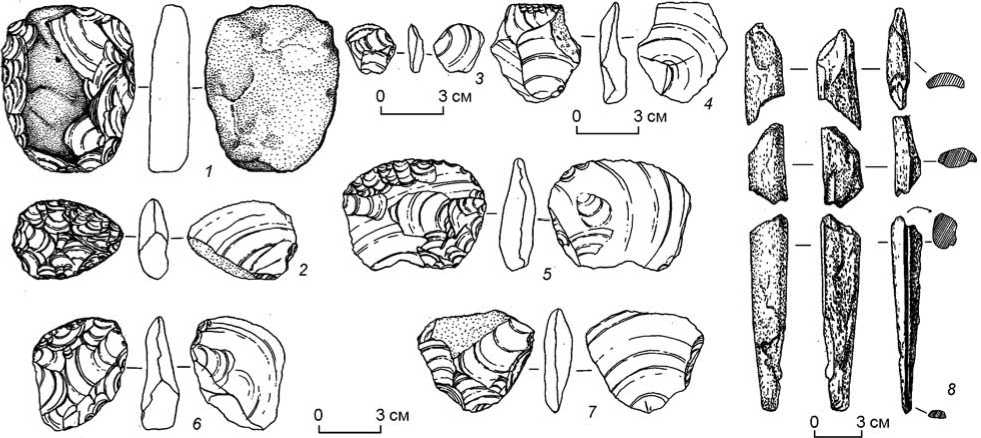

Находки. Афонтова Гора II. Раскопки 2016 г.

1 – скребло на колотой гальке; 2 , 6 – скребла на отщепах; 3 , 4 , 7 – отщепы с ретушью; 5 – скребло-нож с обушком на крупном отщепе; 8 – фрагменты костяного одностороннего пазового изделия.

вания; отбойником; стругами, скреблами разного типа (см. рисунок, 7 ). Каменные артефакты слоя 3 представлены отбойником; нуклеусом торцовым встречного принципа расщепления для мелких пластин; отщепами с ретушью (см. рисунок, 3 , 4 ); скреблом-ножом с обушком на крупном отщепе (см. рисунок, 5 ); скреблами на колотой гальке и на отщепах (см. рисунок, 1 , 2 , 6 ); техническими сколами и др. изделиями. Также в слое 3 обнаружено фрагментированное костяное одностороннее пазовое изделие (см. рисунок, 8 ).

Полученные в ходе археологических раскопок каменные артефакты являются дополнением к большой коллекции, исследованной за предыдущие годы на памятнике. Все найденные в 2016 г. артефакты относятся к афонтовской культуре и не имеют резких технико-типологических различий между слоями. Отличительной чертой этих находок является их нетипичный, «неожиданный» характер залегания – крутой береговой склон, это позволяет считать такие зоны перспективными для дальнейшего исследования. Несмотря на то, что часть сохранившихся культурных слоев незначительно подверглась блоковому смещению вниз по склону, основная часть культурных отложений зафиксирована в непотревоженном состоянии. Учитывая этот фактор, мы, возможно, выявили участок, представлявший собой в древности «зону укрытия» в ущелье древнего лога, имеющего крутые скальные стенки.

Предварительный археологический и фаунистический анализ материалов, проведенный группой специалистов, показал важность нового полученного материала для дальнейшего проведения охранно-спасательных раскопок одного из опорных памятников позднего палеолита Южной Сибири.

Список литературы Исследование памятника Афонтова Гора II в 2016 году

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. -Новосибирск: Наука, 1979. -156 с.

- Артемьев Е.В. Афонтова гора II. Новые данные. Дополнения к контексту//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. -Т. X, ч. I. -С. 17-20.

- Астахов С.Н. Палеолит Енисея. Палеолитические стоянки на Афонтовой горе в г. Красноярске. -СПб.: Европейский дом, 1999. -208 с.

- Ауэрбах Н.К., Сосновский Г.П. Материалы к изучению палеолитической индустрии и условий ее нахождения на стоянке Афонтова гора//Труды комиссии по изучению четвертичного периода при АН СССР. -М.; Л., 1932. -№ 1. -С. 45-113.

- Деревянко А.П., Славинский В. С., Чикишева Т. А., Зубова А.В., Слепченко С.М., Зольников И. Д., Лысенко Д.Н., Дроздов Н.И., Цыбанков А. А., Деев Е.В., Рыбалко А.Г., Стасюк И.В., Харевич В.М., Артемьев Е.В., Галухин Л.Л., Богданов Е.С., Дудко А.А., Ломов П.К. Новые антропологические находки эпохи палеолита со стоянки Афонтова Гора II (предварительное описание, краткий стратиграфический и археологический контекст)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 431-434.

- Дроздов Н.И., Артемьев Е.В. Палеолит Афонтовой горы: последние данные -новые вопросы//Археология, этнография и антропология Евразии. -2007. -№ 1. -С. 39-45.

- Славинский В.С., Акимова Е.А., Лысенко Д.Н., Томилова Е.А., Кукса Е.Н., Дроздов Н.И., Анойкин А.А., Артемьев Е.В., Галухин Л.Л., Богданов Е.С., Степанов Н.С., Гревцов Ю.А., Ломов П.К., Дудко А.А. Костяная индустрия стоянки Афонтова Гора II (по результатам раскопок 2014 года)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 435-437.

- Чикишева Т. А., Слепченко С.М., Зубова А.В., Славинский В. С., Цыбанков А. А., Дроздов Н.И., Лысенко Д.Н. Антропологическая характеристика нижней челюсти и первого шейного позвонка (атланта) с местонахождения Афонтова гора II//Археология, этнография и антропология Евразии. -2016. -№ 3. -С. 150-157.

- Fu Q., Posth C., Hajdinjak M., Petr M., Mallick S., Fernandes D., Furtwängler A., Haak W., Meyer M., Mittnik A., Nickel B., Peltzer A., Rohland N., Slon V., Talamo S., Lazaridis I., Lipson M., Mathieson I., Schiffels S., Skoglund P., Derevianko A.P., Drozdov N., Slavinsky V., Tsybankov A., Cremonesi R.G., Mallegni F., Gély B., Vacca E., Gonzalez Morales M.R., Straus L.G., Neugebauer-Maresch C., Teschler-Nicola M., Constantin S., Moldovan O.T., Benazzi S., Peresani M., Coppola D., Lari M., Ricci S., Ronchitelli A., Valentin F., Thevenet C., Wehrberger K., Grigorescu D., Rougier H., Crevecoeur I., Flas D., Semal P., Mannino M.A., Cupillard C., Bocherens H., Conard N.J., Harvati K., Moiseyev V., Drucker D.G., Svoboda J., Richards M.P., Caramelli D., Pinhasi R., Kelso J., Patterson N., Krause J., Pääbo S., Reich D. The genetic history of Ice Age Europe // Nature. - 2016. - No. 534. - P. 200-205.