Исследование памятника озеро Долгое в Амурской области в 2014 году

Автор: Нестеров С.П., Мыльников В.П., Шеломихин О.А., Мамуль Я.М., Яковлев А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты раскопок в 2014 г. западин 16 и 17 на памятнике Озеро Долгое в Архаринском р-не Амурской обл. В ямах № 16 и 17 обнаружены сожженные деревянные конструкции, которые не могут быть ни жилищами, ни хозяйственными постройками. Стратиграфические и планиграфические наблюдения, находки позволили предположить, что глубокие ямы являются погребальными комплексами троицкой группы мохэ VIII в., не исключено, что кенотафами, т.к. антропологический материал отсутствовал. На основе полученных данных реконструируются элементы погребального обряда мохэ. В результате раскопок было установлено, что на памятнике Озеро Долгое из 57 западин только 14 - жилища, остальные, предположительно, связаны с погребениями.

Амурская обл, озеро долгое, раннее средневековье, мохэ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522108

IDR: 14522108 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Исследование памятника озеро Долгое в Амурской области в 2014 году

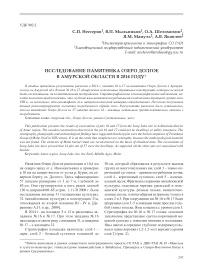

Памятник Озеро Долгое расположен в 10,4 км на северо-запад от с. Иннокентьевка и примерно в 10 км на северо-восток от устья р. Буреи, на северном берегу оз. Долгого. Здесь зафиксировано 57 западин размерами от 3 до 7 м, глубиной до 85 см. Они группируются в пять рядов длиной 120 м, шириной 60–65 м (рис. 1, 1 ). В 2008 г. были исследованы жилище 31 (талаканская культура), 32 (михайловская культура) и конструкция 31а, относящиеся ко второй половине III – IV в. [Деревянко А.П. и др., 2009].

В 2014 г. на площади 5 × 12 м раскопаны западины № 16 и № 17. При этом западина № 16 находилась в одном ряду с жилищем 31, а западина № 17 – с жилищем 32.

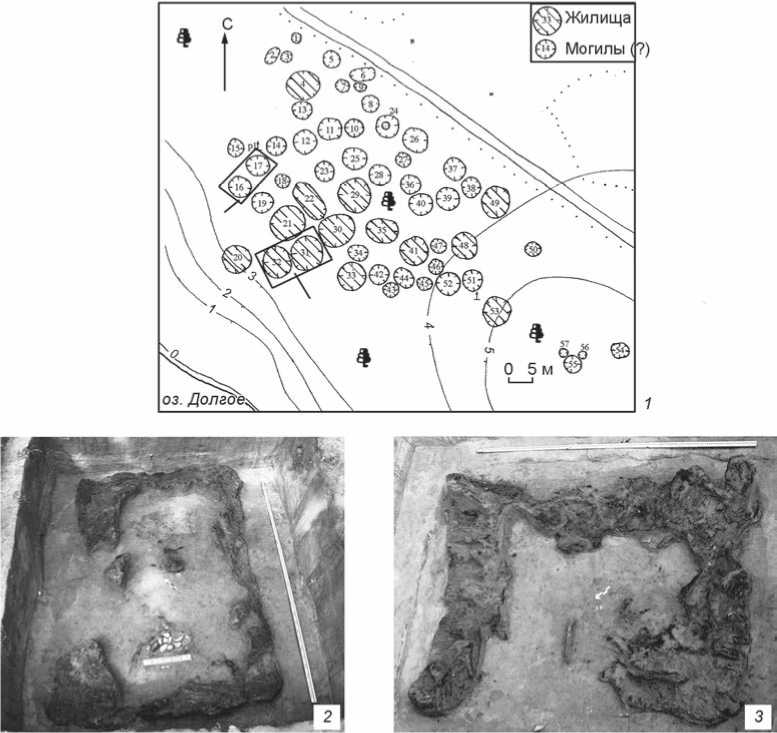

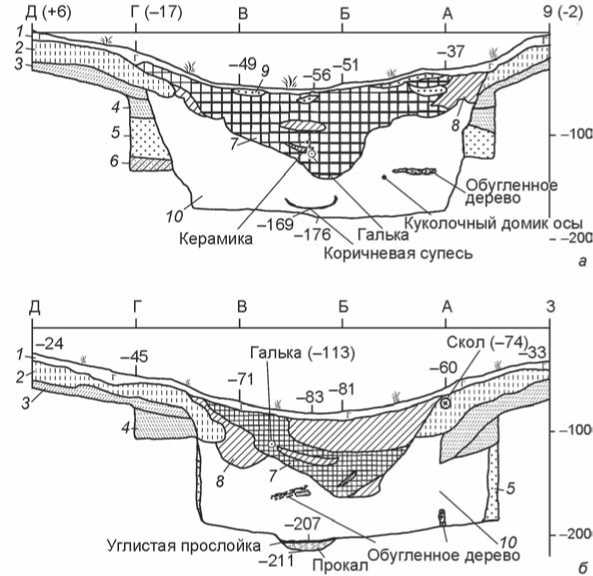

Стратиграфия площадки включала: слой 1 – дерн; слой 2 – белесый суглинок толщиной до

30 см, который образовался в результате выкида грунта из многочисленных ям; слой 3 – темно-коричневый суглинок – древняя погребенная почва; слой 4 – коричневый суглинок; слой 5 – аллювиальный песок. Фрагменты керамики михайловской культуры, отдельные черепки урильской и поль-цевской культуры, речные гальки, немногочисленные сколы, плитка-абразив встречены только в слоях 2 и 3. При сооружении ям № 16 и № 17 были прорезаны слои 3–5 и лежащие ниже прослои голубой глины и песка. Ямы копались с уровня слоя 3. Стратиграфия ям № 16 и № 17 схожа: основное заполнение представлено светло-коричневой мешаной супесью с темными пятнами и полосками. Ямы имели в середине глубокие подпрямоугольные в плане воронки (1,2–1,3 м от верхнего уровня слоя 2) (рис. 2).

5 м оз. Долгов;

^у Жилища

® Могилы (?)

Рис. 1. План памятника Озеро Долгое ( 1 ), обугленные деревянные конструкции в яме № 16 ( 2 ) и в яме № 17 ( 3 ).

2 – фото с северо-запада; 3 – фото с юго-запада.

Рис. 2. Стратиграфические разрезы ямы № 16 ( а ) и ямы № 17 ( б ).

Слои: 1 – дерн; 2 – белесый суглинок; 3 – темнокоричневый суглинок; 4 – коричневый суглинок; 5 – песок; 6 – железистый песок; 7 – черный суглинок – заполнение воронок в ямах; 8 – темная мешаная супесь; 9 – светло-коричневый песок с темными пятнами; 10 – светло-коричневая мешаная супесь с темными пятнами и полосками – заполнение ям.

Яма № 16. На современной поверхности была западина подпрямоугольной формы с закругленными углами (4,2 × 5 м), крутыми бортами (от 17о до 28о). Максимальная глубина западины 67 см. В заполнении воронки находок немного: речные гальки, отщеп, два фрагмента керамики.

На дне ямы (2,8–2,87 × 3,28–3,44 м) была установлена рама из вертикально стоящих плах или досок (см. рис. 1, 2 ). Только северный угол рамы был прямой, остальные закруглены. Размеры рамы составили 2,13–2,27 × 3,16–3,23 м. Ее высота реконструируется приблизительно в 60 см. Верхние концы плах имели горизонтальную обвязку, что зафиксировано в северной части северо-западной стенки. В середине рамы располагалось округлое пятно диаметром 45 см, верхняя часть которого – мешаный углистый прослой толщиной до 2 см, а под ним прокал красного цвета мощностью до 2,5 см. На дне в юго-западной части рамы было скопление речных галек средних размеров. Они, вероятно, являлись частями большого сетевого грузила, представляющего мешок, набитый камнями (вес 5,5 кг). Найдены также небольшой фрагмент керамики с вафельным орнаментом и несколько разрозненных речных галек.

Яма № 17 . На современной поверхности была западина подквадратной формы с закругленными углами (4,6 × 4,8 м), с крутыми склонами (от 18о до 31о). Максимальная глубина – 63 см. Воронка выклинивалась на глубине –156 см, что ниже на 20 см уровня залегания практически всех находок из заполнения самой ямы. В ней обнаружено большое количество обломков крицы, шлака; фрагменты сосудов троицкой группы мохэ, в том числе, черепки со следами высокотемпературного воздействия; обломок железной панцирной пластины и, возможно, железного котла; фрагмент подставки под тигель; речные гальки. Некоторые гальки имеют закопченную поверхность. В верхней части заполнения под дерном лежали обожженные кости птицы (?) и косули.

На дне прямоугольной ямы с закругленными углами (2,8 × 3,46–3,5 м) была установлена рама из наклонно стоящих плах или досок (см. рис. 1, 3 ). Их обугленные остатки располагались по направлению от края к середине сооружения. Во всех углах зафиксированы угловые «стропила» (длина восточного 90 см), расположенные также под наклоном к середине (до 62о), на которые опирались плахи стен (длина некоторых 60 см). Высота рамы могла составлять до 80 см. В середине рамы деревянных деталей не было. Дно ямы располагалось на уровне от –165 см до –176 см. С внешнего края юго-восточной стенки у южного угла рамы вертикально стоял обломок плитки-абразива высотой

16 см. Здесь же, но ниже на 4–12 см в пределах рамы и за ее границей, было скопление из 18 галек. Только один фрагмент неопределимой керамики лежал непосредственно на дне ямы (–166 см). Остальные находки: один черепок сосуда, кость животного, шесть костяных шиловидных наконечников стрел, все гальки располагались выше по уровню на 13–18 см.

Материалы исследованных в 2008 г. жилищ 31 и 32 позволили отнести памятник Озеро Долгое к поселению переходного периода от раннего железного века к средневековью. Раскопки западин 16 и 17 показали, что располагавшиеся под ними объекты не могут рассматриваться ни в качестве жилищ, ни как подсобные хозяйственные помещения. В последнем случае настораживает регулярное расположение выявленных на памятнике западин, похожих по размерам и глубине на западины № 16 и № 17, и их значительное количество (не менее 40) (см. рис. 1, 1 ). Определенная рядность западин позволяет предположить, что они являются могилами. Однако на дне ям № 16 и № 17 антропологический материал отсутствовал, хотя обнаруженные в заполнении ямы № 17 костяные наконечники стрел и фаланга, предположительно, животного, свидетельствуют о том, что кость сохранялась хорошо. В качестве погребального инвентаря можно рассматривать наконечники стрел, галечный комплекс (грузило), фрагменты керамики. Возможно, эти могилы являются кенотафами погибшим и не найденным рыбакам и охотникам.

Имеющиеся планиграфические и стратиграфические данные позволяют реконструировать процесс погребального обряда. После подготовки ям в них устанавливались деревянные сооружения. Какое-то время ямы стояли открытыми. Так как они были выкопаны в песке, то, например, границы стен ямы № 16 имеют значительную волнистость, образовавшуюся в результате осыпания. Меньшая волнистость границ стен наблюдалась у ямы № 17. О некотором промежутке времени, когда ямы оставались открытыми, свидетельствует находка обожженного куколочного домика осы дорожной в заполнении ямы № 17 у юго-восточной стенки рамы. Глиняный домик был слеплен тогда, когда деревянная конструкция еще не была сожжена. Незначительный по количеству инвентарь размещали или на дне ям, или его бросали в них по мере частичной засыпки грунтом. После этого деревянные рамы поджигались (предметы следов огня не имеют). Еще горящее дерево было засыпано грунтом, поэтому красный прокал образовался как под плахами, так и над ними. Деревянные конструкции внутри ям условно названы «рамами», хотя их устройство больше соответствует элементам облицовки вертикальными плахами стен жилищного котлована (яма № 16) и перекрытия ската кровли пирамидального по форме жилища (яма № 17). После присыпки деревянных конструкций стенки ям выполаживались примерно до уровня погребенной почвы (рис. 2). В результате выполаживания в середине ям образовались глубокие воронки.

Культурно-хронологическая атрибуция раскопанных объектов однозначно не выявлена. Наличие в ямах деревянных рам, их сожжение, частичная присыпка дна и выполаживание вертикальных стен ямы присуще погребальной практике троицкой группы мохэ, хорошо изученной по материалам Троицкого могильника [Деревянко Е.И., 1977; Деревянко А.П. и др., 2008]. Отличие – в конструкции рам: в могилах Троицкого некрополя они сооружены из плах или досок, поставленных на ребро. На Долгом Озере рама собрана из отдельных вертикальных плах и досок или в виде нижней части жилища каркасно-столбовой конструкции. Подобная облицовка стен жилищ или котлованов была характерна для строительной традиции михайловской культуры и троицкой группы мохэ (Букинский Ключ-1, Большие Симичи, Озеро Долгое, жил. 32, Осиновое Озеро и др.). Обнаруженная в яме № 17 плитка-абразив для заточки плоских металлических предметов также известна у мохэ троицкой группы. Схожие по форме плитки-абразивы, только предназначенные для обточки каменных бусин, найдены в жилище пос. Черемхово и недалеко от Троицкого могильника [Деревянко Е.И., 1968, с. 290; Зайцев и др., 2008, с. 195–196].

Дата сооружения ям № 16 и 17 может быть определена в пределах VIII в., когда на территорию Западного Приамурья мигрируют бохайские сумо мохэ. В это время происходит симбиоз михайловской и мохэской культуры, в результате чего формируется группа населения троицкого типа. Мохэ переняли у аборигенного населения бэй ши-вэй (михайловская культура) основные элементы домостроения, которые могли использовать и в погребальной практике. Верхняя хронологическая граница определяется по находкам из заполнения воронки ямы № 17. Судя по керамике, ее использовали мохэские металлурги троицкой группы (IX– Х вв.) для выброса отходов железоделательного производства, а значит, ее внутреннее содержание им было уже не знакомо.

Таким образом, если ранее памятник Озеро Долгое считали поселением, то сейчас не исключено, что из 57 западин только 14 – жилища, остальные, предположительно, связаны с погребениями.

Список литературы Исследование памятника озеро Долгое в Амурской области в 2014 году

- Деревянко А.П., Ким Бон Гон, Нестеров С.П., Чой Мэн Сик, Хон Хён У, Алкин С.В., Субботина А. Л., Ю Ын Сик. Материалы и исследования Российско-Корейской археологической экспедиции в Западном Приамурье. -Тэджон: Изд-во Ин-та культурного наследия, 2008. -Вып. I, ч. 1: Раскопки раннесредневекового Троицкого могильника в 2007 г. -218 с

- Деревянко А.П., Ким Бон Гон, Нестеров С.П., Чой Мэн Сик, Хон Хён У, Бён Ён Хван, Пак Джон Сэн, Хабибуллина Я.Ю. Материалы и исследования Российско-Корейской археологической экспедиции в Западном Приамурье. -Тэджон: Изд-во Гос. исслед. Ин-та культурного наследия, 2009. -Вып. II: Раскопки поселения Озеро Долгое в 2008 г. -286 с

- Деревянко Е.И. К изучению памятников мохэской культуры на среднем Амуре (по материалам раскопок А.В. Мачинского в с. Черемхово)//Вопр. истории социально-экономической и культурной жизни Сибири и Дальнего Востока. -Новосибирск: Наука, 1968. -Вып. 1. -С. 287-292

- Деревянко Е.И. Троицкий могильник. -Новосибирск: Наука, 1977. -224 с

- Зайцев Н.Н., Волков Д.П., Кудрич О.С., Чередова Т.П., Орешкин К.В. Необычные находки с памятников археологии Амурской области (по результатам археологической разведки 2005 г.)//Традиционная культура востока Азии. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2008. -Вып. 5. -С. 195-199