Исследование памятников наскального искусства хребта Оглахты в 2016 году

Автор: Миклашевич Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены основные результаты полевых исследований памятников наскального искусства комплекса Оглахты (Хакасия) в 2016 г. Анализ изображений древнейшего пласта на одном из участков памятника Оглахты Берег показал, что некоторые стилистические различия разных групп петроглифов объясняются не культурнохронологическими причинами, а особенностями индивидуальной манеры «художников» в пределах одной эпохи. На памятнике Бадалажкин Лог выявлены новые композиции с характерными для Оглахты «отмеченными» особой разрисовкой фигурами коней. Традиционно эта серия относилась к раннему этапу скифо-сибирского звериного стиля. Однако некоторые из обнаруженных фигур заполнены извилистыми линиями, характерными для более поздней тесинской культуры, и сопровождаются антропоморфными фигурами, также имеющими тесинские признаки. Высказано предположение, что первые композиции с «отмеченными» конями появились на скалах Оглахты на раннем этапе тагарской культуры, а в более поздние периоды яркий образ и понятный сюжет воспроизводились в подражание, видоизменяясь в соответствии с канонами своего времени.

Наскальное искусство, оглахты, минусинский стиль, "отмеченные" кони, скифо-сибирский звериный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/14522381

IDR: 14522381 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Исследование памятников наскального искусства хребта Оглахты в 2016 году

В 2016 г. было продолжено исследование комплекса памятников наскального искусства, локализующихся в пределах горного массива (хребта) Оглахты, который расположен на левом берегу Енисея (Красноярского водохранилища) в Боград-ском р-не Республики Хакасии. Задачами работы в этом сезоне были: продолжение разведок и уточнение индексации памятников; разработка базы 328

данных археологических объектов в Оглахты; обследование береговой линии на предмет поиска сохранившихся от затопления петроглифов; факсимильное копирование ряда плоскостей, находящихся под угрозой разрушения (по заказу Государственного природного заповедника «Хакасский»); документирование пло ско стей с наскальными изображениями на разных памятниках и участках.

Продолжение планомерного обследования всей территории горного массива позволило выявить новые местонахождения [Миклашевич, 2015а], а также уточнить локализацию и границы местонахождений, исследовавшихся в прошлом. В результате мы решили отказаться от цифровой системы обозначений памятников этого комплекса (Оглахты I, II, III и т.д.), начатой Я.А. Шером [1980, с. 154–158], продолженной в экспедиции Б.Н. Пяткина [Совето-ва, Миклашевич, 1999, c. 50–51] и нами [Миклаше-вич, 2015б]. Выяснилось, что границы некоторых местонахождений обозначены неверно, некоторые разные памятники на самом деле представляют один и тот же и т.д. За основной критерий для выделения отдельных памятников мы приняли топографические особенности горного массива. Обозначения для памятников носят топонимический характер: названия гор, логов и т.д. По топографическим же о собенностям выделяются и отдельные участки в составе сложных памятников. Так, например, все местонахождения береговой линии (Оглах-ты I, II, VII, IX) теперь объединены в один памятник под названием «Оглахты Берег», разделенный на участки, которые нумеруются с юга на север, отделяясь друг от друга логами, прорезающими береговую линию.

В 2016 г. было продолжено обследование памятников Оглахты Берег, Абрашкин Лог, Большой Лог, предпринято разведочное обследование памятников Черёмуховый Лог, Чёртов Лог и Бадалажкин Лог. Везде были найдены новые изображения, определена локализация (сняты координаты) ранее известных плоскостей, произведено частичное документирование, определено состояние сохранности.

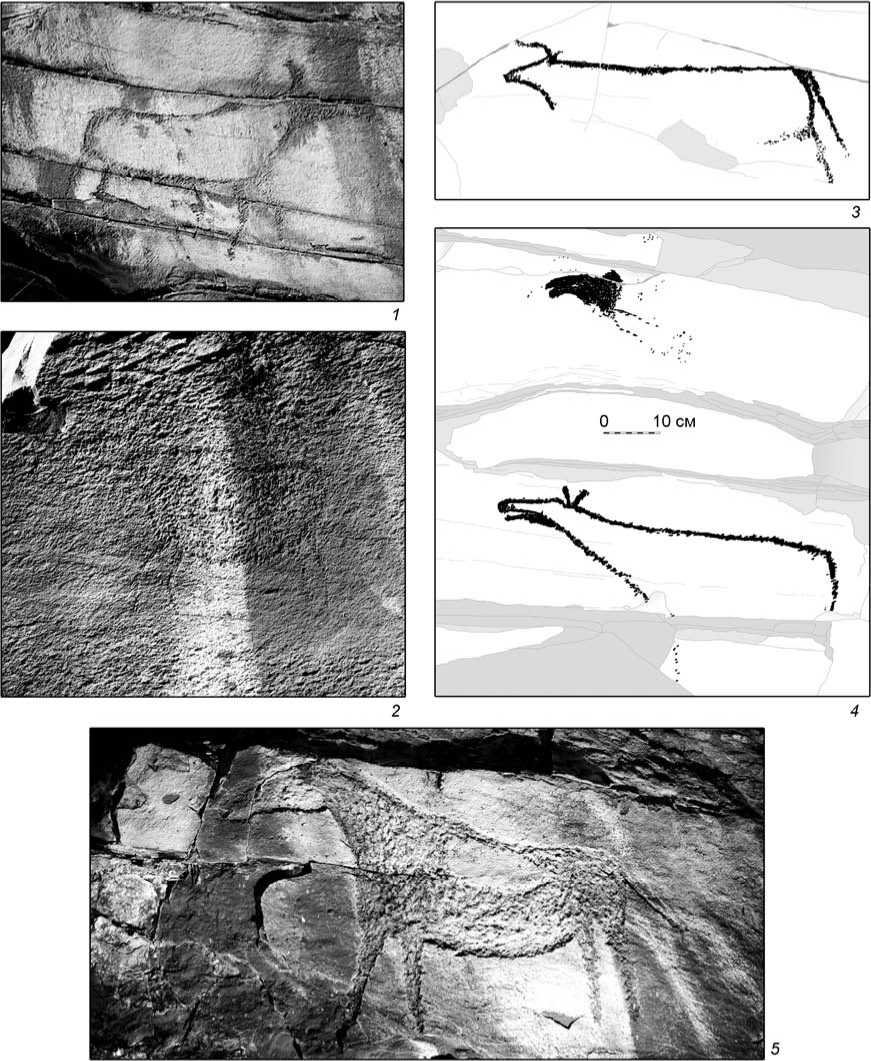

При обследовании петроглифов береговых утесов пополнилась коллекция изображений древнейшего пласта недавно открытого участка I (ранее условно обозначенного как Оглахты IX [Микла-шевич и др., 2015]) (рис. 1). Плоскости с петроглифами находятся выше максимального уровня воды в водохранилище; некоторые из них доступны, другие находятся высоко на отвесных утесах и могут быть только сфотографированы из лодки с помощью телеобъектива. Среди них изображения лосей, быков, дикой лошади и др. Все они относятся к самым ранним изображениям в наскальном искусстве Минусинской котловины и тем не менее различаются между собой по стилистическим, иконографическим и технологическим особенностям. Сопоставление изображений одного участка, выявление общего и особенного у разных изображений показывают, на наш взгляд, то, что эти различия объясняются не культурно-хронологическими причинами, а демонстрируют «авторский почерк» (ср. напр. рис. 1, 3 и 4), особенности ин- дивидуальной манеры разных «художников» в пределах одной эпохи. Л.В. Зоткиной было продолжено трасологическое изучение технологических особенностей выбивки изображений древнейшего пласта на участках I, II и IV, что в дальнейшем поможет подтвердить или опровергнуть это предположение. На участке IV (Оглахты I по Я.А. Шеру, незатопленная часть) выявлены новые изображения минусинского стиля, представляющие собой, вероятно, эскизы: неполные контурные фигуры животных, выполненные редкой выбивкой и «штрихами», а также силуэтная фигура быка (?), выполненная способом протира по кальцитовому натеку.

Проведено предварительное обследование местонахождения Бадалажкин Лог (лог, начинающийся от берега, разделяющий местонахождения Оглахты I и II, по Я.А. Шеру), которое показало, что к нему относятся документированные ранее Оглахты III [Sher et al., 1994] и Оглахты VIII [Со-ветова, Миклашевич, 1999, с. 50; Советова, 2005, рис. 13, 30А], а кроме того, имеются и другие плоскости, не фиксировавшиеся ранее.

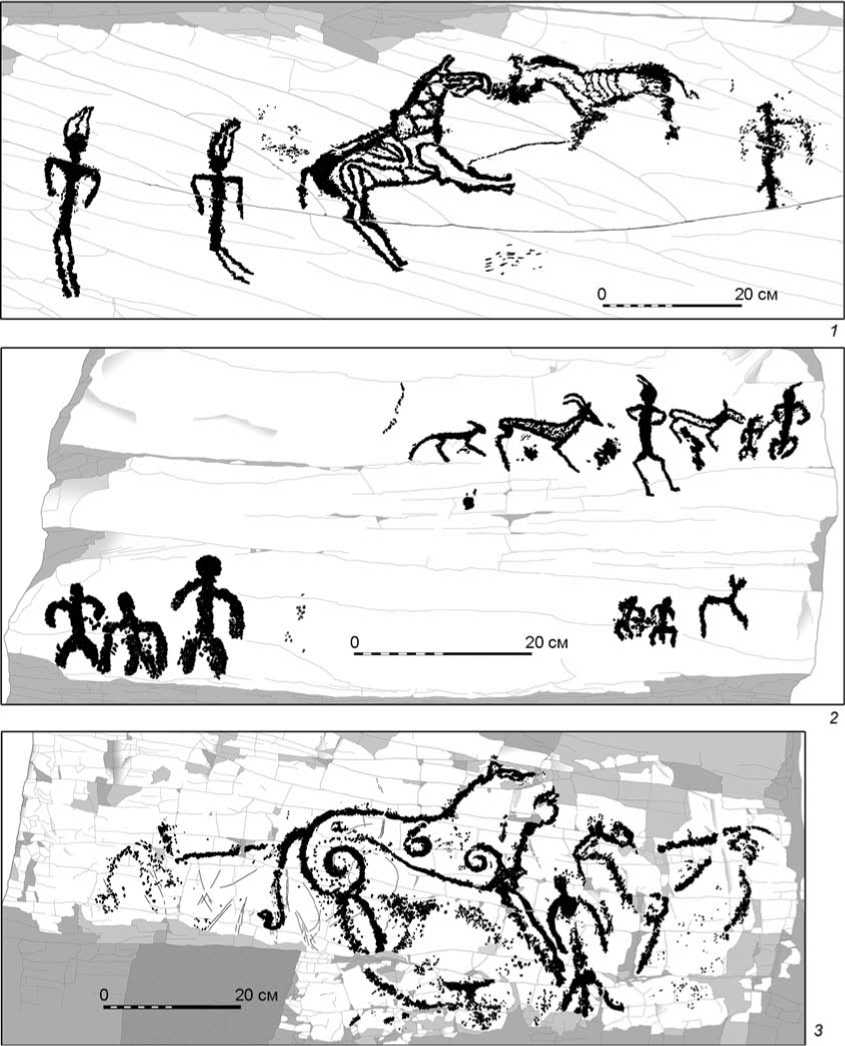

Среди них встречаются сцены с характерными для многих местонахождений Оглахтинского хребта изображениями «отмеченных» коней [Со-ветова, 2005, с. 36–44], выполненными в специфическом хорошо узнаваемом стиле. Анализу этих изображений посвящены работы многих авторов. Что кас ается датировки, то Я.А. Шер отне с их к раннему этапу звериного стиля, сравнив по некоторым признакам с изображениями аржано-май-эмирской серии, для которой предположил даты X–VIII вв. до н.э. [Шер, 1980, с. 243–249]. Н.Л. Членова отнесла оглахтинских коней с разрисованными туловищами к концу VI – V в. до н.э. по сходству с аналогичным изображением на тагарском кельте этого времени, орнаментам и фигурам на тагар-ских ножах и по изображению котлов «скифского типа» вме сте с подобными конями на Апкашев-ской писанице [Членова, 1981, с. 86, 87]. Фигуры коней в некоторых композициях в Бадалажкином Логу при общем сходстве с другими изображениями оглахтинской серии заполнены не такими правильными клетками, зигзагами, треугольниками и «солярными знаками» на бедре, как в известных изображениях на береговых скалах [Sher et al., 1994 (Oglakhty I: 10, 45, 56a, 100)] и Апкашевской писаницы [Членова, 1981, рис. 6], а извилистыми линиями (рис. 2, 1 ; см. также [Советова, 2005, рис. 13]), больше напоминающими заполнение туловищ животных и «лабиринты» в изображениях тесинской культуры. Антропоморфные фигуры в композициях с этими конями также имеют некоторые черты, присущие изображениям человека на плитах тесинских курганов. Это представляется довольно странным,

10 см

Рис. 1. Изображения древнейшего пласта памятника Оглахты Берег, участок 1.

т.к. многие «классические» изображения серии обладают несомненно очень ранними признаками, включая даже нахождение в одной композиции с типично «карасукскими» фигурами [Sher et al., 1994 (Oglakhty III: 5)]. При этом для других подобных фигур коней убедительной выглядит датировка, предложенная Н.Л. Членовой.

Думается, что надо продолжить источниковедческий анализ этой интереснейшей и очень важной серии, тщательно уточняя детали каждого изображения и каждой композиции, сравнивая технику 330

разных изображений, чтобы выявить нужное ядро в композициях-палимпсестах, и т.д. К сожалению, большинство самых выразительных композиций этой серии находилось на береговых скалах, и после затопления Красноярским водохранилищем они утрачены. Однако есть возможно сть уточнить и некоторые из них, используя эстампажи А.В. Адрианова, фотографии Я.А. Шера и фрагменты скальных блоков, выпиленные А.Н. Лип-ским. Есть надежда, что при дальнейших разведках Оглахтинского хребта будут найдены и другие по- добные композиции, которые, может быть, помогут прояснить проблему датировки всей серии. Пока же можно высказать следующее предположение. Возможно, первые композиции с «отмеченными» конями действительно появились на скалах Оглахты на самом раннем этапе развития тагарской культуры. Это были крупные по размерам, привлекающие внимание своей необычностью фигуры. И, видимо, их было много. Вполне вероятно, что они производили сильное впечатление на «художников» тагар-ской культуры более поздних этапов ее развития, а также других последующих эпох, и те продолжали воспроизводить яркий образ и понятный сюжет, несколько видоизменяя их в соответствии с канонами своего времени. На скалах Бадалажкина Лога мы встретили петроглифы явно более поздние, включая даже хакасские рисунки, в которых совершенно отчетливо выражено подражание классическим образцам тагарских разрисованных коней.

Продолжено документирование наскальных рисунков местонахождения Абрашкин Лог. Здесь, кроме большого количества поздних изображений,

Рис. 2. Изображения раннего железного века.

1 – Оглахты Бадалажкин Лог; 2, 3 – Оглахты Абрашкин Лог.

включая тамги, выявлена интересная серия изображений тагарской и тесинской культур (рис. 2, 2, 3 ). Среди них фигуры оленей, козлов, коней, волков и других хищников, украшенные завитками-волютами и выполненные в другом стиле, чем вышеописанные «отмеченные» кони (хотя и здесь можно видеть отголоски сюжета «господин коней»). Этот пласт изображений представляет развитый этап звериного стиля [Шер, 1980, с. 249–251] и имеет многочисленные аналогии на других памятниках Минусинской котловины. Вместе с тем, например, изображение хищника с головой льва (рис. 2, 3), которому можно найти некоторые аналогии в торевтике, в наскальном искусстве ранее не встречалось.

В целом, очередной полевой сезон исследований в горном массиве Оглахты принес много новых находок и подтвердил перспективность изучения этого грандиозного комплекса памятников наскального искусства.

Список литературы Исследование памятников наскального искусства хребта Оглахты в 2016 году

- Миклашевич Е.А. Новые местонахождения наскального искусства в горном массиве Оглахты (Хакасия)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015а. -Т. XXI. -С. 303-307.

- Миклашевич Е.А. Комплекс памятников наскального искусства Оглахты: информационный потенциал и перспективы исследования//Науч. обозр. Саяно-Алтая. Археология. -№ 1 (9). -2015б. -С. 54-77.

- Миклашевич Е.А., Бове Л.Л., Зоткина Л.В., Солодейников А.К., Техтереков А.С. Исследование петроглифов древнейшего пласта на береговых скалах Оглахты в 2014 г.//Вестн. Кем. гос. ун-та. -2015. -№ 1 (61). -Т. 3. -С. 55-65.

- Советова О. С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее (сюжеты и образы). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. -140 с.

- Советова О.С., Миклашевич Е.А. Хронологические и стилистические особенности среднеенисейских петроглифов//Археология, этнография и музейное дело. -Кемерово: Кем. гос. ун-та, 1999. -С. 47-74.

- Членова Н.Л. Тагарские лошади (о связях племен Южной Сибири и Средней Азии в скифскую эпоху)//Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). -М.: Наука, 1981. -С. 80-94.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. -М.: Наука, 1980. -328 с.

- Sher J.A., Blednova N., Legchilo N., Smirnov D. Oglakhty I-III (Russie, Khakassie). Répertoire des pétroglyphes d’Asie Centrale. Fascicule No. 1: Siberie du Sud 1. -Paris: Diffusion de Boccard, 1994. -156 p.