Исследование памятников наскального искусства в Онгудайском районе Республики Алтай в 2009 году

Автор: Миклашевич Е.А., Бове Л.Л.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521542

IDR: 14521542

Текст статьи Исследование памятников наскального искусства в Онгудайском районе Республики Алтай в 2009 году

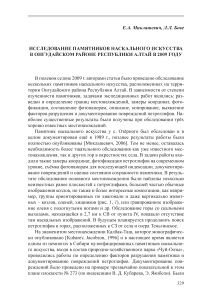

Рис. 1. 1 – Наскальная композиция у с. Озерное; 2 – Калбак-Таш. Видны следы попыток отбить наскальный рисунок и отсутствующий фрагмент в верхней части; 3 – Бичикту-Бом. Солнцеголовое божество каракольской культуры (гравировка, прошлифовка) и более поздние изображения; 4 – Бичикту-Бом. Рисунки, выполненные техникой выбивки по гравированным эскизам.

зафиксированы не только все детали всех изображений, как это обычно делается, но также и особенности субстрата (границы плоскости, рельеф скальной поверхности, трещины). Далее были выявлены и по разработанной системе условных обозначений нанесены на полученную прорисовку следующие виды повреждений: последствия жизнедеятельности лишайников, высших растений, насекомых; отслоившиеся и утраченные фрагменты камня и скальной корки; антропогенное вмешательство (современные выбивки и граффити, следы сколов и попыток отбить фрагменты плоскости с помощью альпенштока). С помощью метода перкуссионной дефектоскопии были выявлены и также зафиксированы на прорисовке внутренние полости (глубинные и подкорковые) и аварийные участки – слабо-держащиеся фрагменты скальной корки. При сравнении с прорисовкой В. Д. Кубарева отмечена утрата фрагментов скальной корки с изображениями в верхней и правой верхней частях плоскости. Скорее всего, эти слабодержащиеся фрагменты были намеренно отколоты посетителями памятника. По свидетельству экскурсовода А. Борбошева, попытки туристов отбить «на память» фрагменты древних изображений не прекращаются даже теперь, когда памятник находится под охраной. Одну из таких попыток он пресёк летом этого года, но к сожалению, турист-вандал успел повредить плоскость с изображением (рис. 1, 2 ).

Другой знаменитый памятник наскального искусства Горного Алтая – Бичикту-Бом – также монографически опубликован [Мартынов, Елин, Ер-кинова, 2006] и находится на охраняемой территории природного парка «Уч-Энмек». К сожалению, представленный в публикации уровень документирования и интерпретации этого выдающегося памятника таков, что заставляет обратиться к его исследованию вновь. В частности, авторы монографии утверждают, что «здесь нет изображений ранее IV в. до н.э.» [Мартынов и др., 2006, с. 302]. Однако, даже по опубликованным в книге весьма приблизительным копиям можно «опознать» и выбитые изображения эпохи бронзы, и изумительные раннескифские гравировки. Одной из задач нашего обследования памятника и стало выявление и точное документирование изображений скифского времени. Была обнаружена целая серия одиночных изображений и многофигурных композиций, выполненных в основном в технике гравировки, и представляющих собой яркие образцы аржано-майэмирского стиля. Одна из таких композиций представлена на рис. 2, 2. Изображения раннескифского времени локализуются по большей части на самых верхних ярусах горы, возвышающейся над деревней Бичикту-Бом, и её отрогов. Эти композиции явно были хорошо заметными и привлекали внимание более поздних «художников». На некоторых плоскостях гравировки скифского времени перекрыты выбитыми композициями, в ряде случаев – выполненными в хорошо выраженном «геометрическом» стиле (рис. 1, 4 ; рис. 2, 1 ). Таким образом, в петроглифах Бичикту-Бома выделяется ещё один изобразительный пласт, датировка которого пока не совсем ясна, но в любом случае, эти изображения не могут

Рис. 2. Петроглифы Бичикту-Бома.

1 – многофигурная композиция-палимпсест с гравировками скифского времени и более поздними выбитыми изображениями. На копии зафиксированы особенности субстрата и повреждения скальной поверхности; 2 – та же плоскость, представлены только гравировки скифского времени; 3–5 – выполненные в подражание изображения медведей более позднего времени (фрагменты многофигурных композиций).

быть ранее аржано-майэмирского пласта (последовательность перекрывания была прослежена с помощью увеличительных стёкол и макросъёмки). Образ медведя (или медведеподобного хищника), находящийся в центре представленной композиции (рис. 2, 2) и обнаруженный также на других плоскостях, «вдохновлял», видимо, и алтайских художников. В целом ряде художественно выразительных, сложных многофигурных композиций нового времени (хотя, по мнению авторов монографии, среди современных рисунков «нет смысловых групповых сцен», они «не несут художественной ценности и лишены какого-либо смысла» [там же, с. 319]), находящихся рядом со сценами скифского времени, воспроизводится этот образ (рис. 2, 3-5), сохраняющий некоторые черты иконографии ранних эпох.

В процессе осмотра памятника и поиска рисунков скифского времени, совершенно неожиданно было обнаружено выполненное в технике сочетания гравировки и прошлифовки изображение солнцеголового персонажа (рис. 1, 3 ), пополнившее небольшую пока серию рисунков каракольской культуры на скалах [Молодин, 2006, с. 278]. Изображение частично перекрыто более поздними фигурами. Зафиксированный фрагмент представляет собой только часть некогда большой плоскости, расслоившейся в направлении параллельно изобразительной поверхности. Верхние слои её наклоняются книзу и растрескиваются, в данное время фрагмент с солнцеголовым персонажем находится на поверхности с сильным отрицательным углом наклона, с угрожающим отслоением скальной корки и на слабодер-жащемся блоке камня, то есть, в аварийном состоянии.

На скалах Бичикту-Бома были также проведены выявление факторов разрушения памятника и документирование повреждений петроглифов. Основным естественным фактором разрушения является вертикальное расслоение скальных выходов, затем постепенный крен верхнего слоя с изобразительной поверхностью книзу, и последующее выпадение скальных блоков. Большую угрозу представляет также отслоение и вспучивание скальной корки с последующей утратой фрагментов изображений. Можно лишь предполагать, какое огромное количество плоскостей с рисунками было утеряно в результате естественной деструкции скал на протяжении долгого времени функционирования памятника. Наверняка, жители долины, оставившие Каракольский могильник [Кубарев, 1988] (находящийся всего в 3 км от Бичикту-Бома) и обладавшие высокоразвитой художественной традицией, не обошли своим вниманием и скалы Бичикту-Бома. Но за прошедшие 4 тысячелетия от той эпохи до нас дошел лишь один рисунок!