Исследование параметров процесса теплообмена при сублимации диоксида углерода

Автор: Неверов Е.Н., Короткий И.А., Плотников И.Б., Коротких П.С., Кожаев А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Технология продовольственных продуктов

Статья в выпуске: 6, 2020 года.

Бесплатный доступ

При расчете углеродного цикла важно учесть влияние градиентов температуры на механизмы абсорбции и десорбции диоксида углерода. Для определения зависимости продолжительности сублимации сухого льда от температуры, плотности прессованного СО2, а также влажности окружающей среды и концентрации нами в лаборатории кафедры теплохладотехники Кемеровского государственного университета был проведен ряд экспериментов. Опыты проводились при атмосферном давлении в диапазоне температур от -80 до -20 °С. Температуры обеспечивались двухступенчатой автоматизированной каскадной холодильной установкой, стабильная влажность в камере поддерживалась увлажнителем воздуха. В камеру помещали теплоизолированный бокс размером 0,2×0,15×0,2 м, в котором находились исследуемые образцы. Для получения навесок в виде цилиндра применяли специальные медные тонкостенные полые цилиндрические пресс-формы, которые заполняли полученным в аппарате снегообразным диоксидом углерода. Для формирования блока сухого льда применяли пресс, при помощи которого создавали давление в 90, 75, 50 и 25 кН/м2. Влияние конденсации влаги на скорость сублимации оказалось меньшим, чем ожидалось. Выпадение инея и увеличение в связи с этим поверхности привело к интенсификации теплообмена. Однако значительная часть влаги вымерзала, не доходя до поверхности сухого льда, а образующийся слой рыхлого инея являлся как бы теплоизоляцией, и сублимация под ним протекала менее интенсивно. Прямое влияние на процесс сублимации оказывало давление. Не мене важным фактором является и температура хранения диоксида углерода по причине высоких затрат энергии на работу низкотемпературной камеры. Согласно полученным экспериментальным данным, зависимость интенсивности процесса сублимации от температуры окружающего воздуха при указанных выше условиях имеет линейный характер.

Абсорбция, десорбция, хранение, конус, дросселирование, концентрация, давление, сухой лед, массообмен

Короткий адрес: https://sciup.org/140250653

IDR: 140250653 | УДК: 661.97 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-6-215-222

Текст научной статьи Исследование параметров процесса теплообмена при сублимации диоксида углерода

Введение . В последние годы все более актуальным становится вопрос развития технологий применения диоксида углерода в различных фазовых состояниях. Его использование не ограничено областями пищевых технологий [1–5].

Использование диоксида углерода в различных технологических циклах весьма актуально в связи с его высокой эффективностью. Установлено, что запасы замороженного СО 2 в виде кристаллогидратов составляют 1,5 трлн т, что вдвое больше содержания его в атмосфере [6, 7].

Динамика производства диоксида углерода в России в период с 2015 по 2019 год была положительной за исключением 2017 года, в котором наблюдалось незначительное снижение на 2,5 % [8].

Натуральный объем производства диоксида углерода в 2019 году составил 432,5 тыс. тонн, что эквивалентно 4,6 млрд руб. Темп прироста составил 1 % от натурального объема и 2 % от стоимостного. По различным данным, объем внутреннего потребления диоксида углерода в последние годы стабилен и находится в пределах 420–430 тыс. тонн [9–12].

В Кемеровском государственном университете разработана технология повторного использования диоксида углерода, являющегося побочным продуктом спиртоперерабатывающих предприятий и ряда других предприятий пищевой промышленности [11, 14].

В случае применения сухого льда в установках охлаждения и хранения возникает необходимость регулирования интенсивности процесса сублимации, вызванная требованиями рационального использования CO 2 с целью поддержания заданных температурных условий. При расчете углеродного цикла важно учесть влияние градиентов температуры на механизмы абсорбции и десорбции диоксида углерода.

Цель работы . Исследование параметров процесса теплообмена при сублимации диоксида углерода.

Задачи: определение зависимости продолжительности сублимации сухого льда от температуры, плотности прессованного СО 2 , а также влажности окружающей среды и концентрации.

Материалы и методы. Опыты проводились при атмосферном давлении в диапазоне температур от -80 °C до -20 °С. Температуры обеспечивались двухступенчатой автоматизированной каскадной холодильной установкой, стабильная влажность в камере поддерживалась увлажнителем воздуха.

В камеру помещали теплоизолированный бокс размером 0,2×0,15×0,2 м, в котором находились исследуемые образцы. Как показали опыты, скорость сублимации зависит как от свойств окружающей среды, так и от ориентации ограничивающих поверхностей сухого льда.

Для получения навесок в виде цилиндра применяли специальные медные тонкостенные полые цилиндрические пресс-формы, которые заполняли полученным в аппарате снегообразным диоксидом углерода. Для формирования блока сухого льда применяли пресс, при помо- щи которого создавали давление в 90, 75, 50 и 25 кН/м2.

Так как при сублимации форма цилиндра нарушалась (к концу опыта цилиндр превращался в эллипсоид), то во внимание принимались лишь показания за период опыта, соответствующие условиям геометрического подобия и установившегося режима. В качестве поверхности сублимации условно принималась геометрическая поверхность цилиндра, но в действительности сублимация происходила не только с поверхности, но и в небольшой по глубине зоне сухого льда, что также в процессе проведения исследования было учтено.

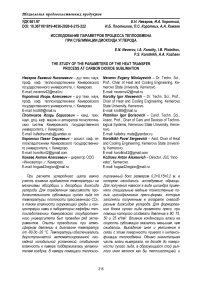

Результаты и их обсуждение. Навески во время опыта размешались в теплоизолированном боксе, который устанавливали в камеру холодильной установки. Первая серия исследований проводилась при температуре воздуха в камере -78±2 °С и относительной влажности 20 %. Концентрация СО 2 в камере в расчетный период не превышала 20 %. Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.

А п,сутки

Б

Рис. 1. Зависимость интенсивности сублимации сухого льда от температуры окружающего воздуха при температурах воздуха в камере -78±2 °С и -60±2 °С

Продолжительность сублимации до потери формы навески составила 120 часов, время полной сублимации СО 2 140 часов. Потери массы, которые фиксировались каждые 24 часа, имеют прямую зависимость от давления, при котором были сформированы образцы. Исследование прекращалось, когда образцы утрачивали начальную форму, и корректное проведение замеров массы становилось невозможным.

Сублимация навески, прессованной под давлением 25 кН/м2, происходит более интенсивно, это связано с тем, что в теплообмене участвует большая площадь поверхности снегообразного диоксида углерода, в навесках, прессованных под более высоким давлением, расстояние между фракциями гораздо меньше, что приводит к снижению конвективного теплообмена и потери массы образца.

Исследование, аналогичное первому, но проводимое при температуре в камере -60 °С, представлено на рисунке 1, Б, оно подтверждает закономерности, выявленные во время пер- вой серии экспериментов. Однако время сублимации уменьшилось более чем на 20 часов. Что связано с тем, что процесс сублимации протекает при более высокой температуре.

Сублимация происходит в результате разности парциальных давлений (концентраций) пара СО 2 у поверхности льда и в окружающей среде. Быстро протекающий процесс сублимации приводит к образованию над поверхностью твердой фазы пограничного слоя насыщенного пара СО 2 , парциальное давление которого соответствует температуре поверхности сублимирующегося льда.

Процесс сублимации требует подвода тепла. В зависимости от условий тепло может поступать из окружающей среды, что приводит к понижению температуры его поверхности и наличию значительного температурного градиента внутри льда.

Температура сухого льда зависит от условий процесса: если блок сухого льда окружен углекислым газом, то при нормальном давлении температура сублимации будет равна -78,9 °С, если при том же давлении сублимация сухого льда происходит в воздух, то температура сублимации заметно понижается. При этом она зависит от упругости насыщенного пара СО 2 (концентрации) в пограничном слое. Упругость пара СО 2 и толщина пограничного слоя определяются условиями тепло- и массообмена сухого льда с воздухом.

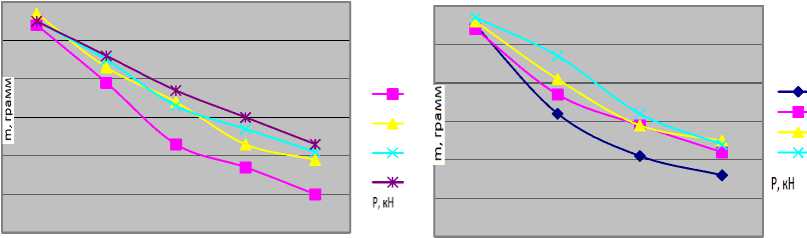

Результаты определения интенсивности сублимации цилиндров из диоксида углерода, сформированных при различных давлениях и хранившихся при температурах в камере минус 40±2 °С и минус 20±2 °С, представлены на рисунке 2 (А и Б соответственно).

Рис. 2. Зависимость интенсивности сублимации сухого льда от температуры окружающего воздуха при температурах воздуха в камере -40±2 °С и -20 °С

На графике средние значения потери массы, наблюдавшиеся в опытах, выросли значительно в сравнении с первыми двумя сериями экспериментов. Так, время сублимации при температуре -40 °С сократилось почти вдвое относительно первой серии экспериментов, а при температуре -20 °С в два с половиной раза. Потери массы сохранили линейный характер и в среднем составили около 20 г за 24 часа. Это может быть объяснено тем, что наряду с конвективным подводом тепла происходил подвод тепла лучеиспусканием, составлявший от 20 % общего подвода тепла при температуре от -78 °С до -45 % при температуре поверхности стенок опытной ка- меры -20 °С. Подвод тепла к поверхности из блока сухого льда вследствие малой его теплоемкости (С = 900 (Дж/(кг·К)) и малой теплопроводности (λ=138 Вт/(м·К)), особенно для небольшого блока, не может оказывать существенного влияния. Как уже указывалось ранее, подвод тепла, связанный с конденсацией влаги из воздуха на поверхности сухого льда, также не может оказать заметного влияния на процесс.

При вынужденной конвекции воздуха интенсивность сублимации значительно увеличивается по сравнению с условиями свободной конвекции. Температура поверхности сухого льда понижается с повышением скорости обдува до

-108 °С. Конвективный коэффициент теплоотдачи следует рассчитывать по обычным формулам теплопередачи для обтекания твердых тел вынужденным потоком воздуха. Доля лучистой составляющей при совместном конвективном и лучистом теплоподводах, при равенстве температуры среды t и излучателя, составляет 10 % от общего значения. В обычных условиях сублимации блок сухого льда со всех сторон окружен значительно превосходящей его по площади «серой» поверхностью стен, имеющей температуру, равную температуре воздушной среды. Поверхность сухого льда по фактуре и цвету близка к снегу или инею.

В установках безмашинного охлаждения, использующих сухой лед, возникает необходимость регулирования интенсивности процесса сублимации с целью рационального поддержания заданных температурных условиий [15, 16].

Сублимация происходит в результате разности парциальных давлений (концентраций) пара СО 2 у поверхности льда и в окружающей среде. Быстро протекающий процесс сублимации приводит к образованию над поверхностью твердой фазы пограничного слоя насыщенного пара СО 2 , парциальное давление которого соответствует температуре поверхности сублимирующегося льда.

Процесс сублимации требует подвода тепла. В зависимости от условий тепло может поступать одновременно из окружающей среды и от сухого льда, что приводит к понижению температуры его поверхности и наличию значительного температурного градиента внутри льда.

Влияние конденсации влаги на скорость сублимации оказалось меньшим, чем ожидалось. Выпадение инея и увеличение в связи с этим поверхности привели к интенсификации теплообмена. Однако значительная часть влаги вымерзала, не доходя до поверхности сухого льда, а образующийся слой рыхлого инея являлся как бы теплоизоляцией, и сублимация под ним протекала менее интенсивно.

Тепловой баланс для процесса сублимации можно установить из рассмотрения квазиста-ционарного процесса на границе раздела фаз сухой лед – воздух , если представить, что сублимация происходит с поверхности полуограни-ченного массива в неограниченную воздушную среду [17].

На поверхности массива выделим элементарную площадку dF=dydz. Координаты Y и Z касательны к поверхности, а координата X нормальна к ней. Вся поверхность массива находится при одинаковых условиях, и теплоподвод возможен только нормально к плоскости dF. При сублимации граница раздела фаз (поверхность массива) перемещается по оси X за время dx на величину dx раздела фаз по оси X.

К поверхности dF в общем случае может иметь место конвективный и радиационный те-плоподводы из окружающей среды, а также могут быть получены из опыта, что позволяет осуществить их взаимный контроль. Интенсивность сублимации, являясь среднеинтегральной величиной по поверхности, характеризует конкретные условия сублимации. Она может быть определена взвешиванием блока, при этом кон-дуктивный теплоподвод осуществляется из самого массива сухого льда вследствие понижения температуры поверхности льда в процессе сублимации.

Как уже указывалось, при блоке сухого льда ограниченных размеров первым членом левой части равенства можно пренебречь, поскольку величина очень мала [18].

При вынужденной конвекции воздуха интенсивность сублимации значительно увеличивается по сравнению с условиями свободной конвекции. Температура поверхности сухого льда понижается с повышением скорости обдува до -108 °С.

Конвективный коэффициент теплоотдачи следует рассчитывать по обычным формулам теплопередачи для обтекания твердых тел вынужденным потоком воздуха [19, 20].

Выводы. Согласно полученным экспериментальным данным, зависимость интенсивности процесса сублимации от температуры окружающего воздуха при указанных выше условиях имеет линейный характер.

Влияние конденсации влаги на скорость сублимации оказалось меньшим, чем ожидалось. Выпадение инея и увеличение в связи с этим поверхности сухого льда привели к интенсификации теплообмена. Однако значительная часть влаги вымерзала, не доходя до поверхности сухого льда, а образующийся слой рыхлого инея являлся как бы теплоизоляцией, и сублимация под ним протекала менее интенсивно. Прямое влияние на процесс сублимации оказывало давление, при котором был сформирован конкретный образец, однако серия экспериментов показала, что давление в 75 кН/м2 является оптимальным. Несмотря на несколько большие потери массы в процессе хранения в сравнении с давлением в 90 кН/м2, разность в количестве затрачиваемой энергии более важна. Не менее важным фактором является и температура хранения диоксида углерода. Максимальное время сублимации цилиндра массой 55 г, сформированного при давлении 75 кН/м2 и хранившегося при минус 80 °С, составило 135 часов. Что значительно выше, чем при схожих параметрах, но при минус 60 °С. При этом затраты энергии на работу низкотемпературной камеры практически идентичны.

Вместе с тем можно предположить, что полной аналогии между тепло - и массообменом при сублимации сухого льда в воздух при различных температурах нет, поскольку процесс сублимации уменьшает теплообмен вследствие того, что тепловой и массовый потоки направлены навстречу друг другу, а уплотнение сухого льда позволяет снизить данный эффект.

Список литературы Исследование параметров процесса теплообмена при сублимации диоксида углерода

- Yoosook H and Maneeintr K 2018. Chemical Engineering Transactions 63 217 [2] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2005 IPCC Special report on carbon dioxide capture and storage (Cambridge, United Kingdom: University Press).

- Prosekov A.Yu., Ivanova S.A. Providing food security in the existing tendencies of population growth and political and economic instability in the world // Foods and Raw Materials. 2016. Vol. 4, № 2. P. 201-211. DOI: 10.21179/2308-4057-2016-2-201-211

- Ишевский А.Л., Доморацкий С.С., Гришина И.В. Экспресс-оценка сроков хранения пищевых продуктов // Мясные технологии. 2011. Т. 98, № 2. С. 28-30.

- Овсянник А.В. Моделирование процессов теплообмена при кипении жидкостей. Гомель: ГГТУ имени П.О. Сухого, 2018. 284 с.

- Осокин А.В. Разработка математической модели движения гранулируемого материала в фильерах плоскоматричного гранулятора // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2018. Т. 22, № 4 (135). С. 43-61. DOI: 10.21285/1814-3520-2018-4-43-61

- Neverov E.N. The use of carbon dioxide for the cold processing of fish // Bulletin of the Krasnoyarsk State Agrarian University. 2016. № 4. P. 125-131.

- The Method of Carbon-Dioxide Recovery in Fish-Processing Industry To cite this article: E.N. Neverov, I.A. Korotkiy, P.S. Korotkih and L.V. Lifenceva et al 2019 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 224 012039.

- Neverov E.N., Grinyuk A.N. The use of carbon dioxide for the transport of rabbit meat // Achievements in the field of engineering research. International Conference on Intelligent Solutions for Agriculture. 2018. № 151. P. 825-829.

- Energy efficiency analysis of the sea buckthorn (hippophae rhamnoides) fruits quick freezing / E.V. Korotkaya, V.V. Kireev // Foods and Raw Materials. 2016. Т. 4. № 1. P. 110-120.

- Fryer P.J., Versteeg C. Processing technology innovation in the food industry // Innovation: Management, Policy and Practice. 2008. Vol. 10, № 1. P. 74-90.

- DOI: 10.5172/impp.453.10.1.74

- Современные технологии и оборудование для холодильной обработки и хранения пищевых продуктов / Г.А. Белозеров, М.А. Дибирасулаев, В.Н. Корешков [и др.] // Холодильная техника. 2009. № 4. С. 18-22.

- Влияние условий охлаждения мясопродуктов, подвергнутых тепловой обработке, на сроки их хранения / М.А. Дибирасулаев, Г.А. Белозеров, С.Г. Рыжова [и др.] // Актуальные проблемы в области создания инновационных технологий хранения сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов. 2016. № 2. С. 212-214.

- Dyshlyuk L.S. Prospects for the use of cedar nuts in dairy industry products / L.S. Dyshlyuk, S.A. Sukhikh, S.A. Ivanova, I.A. Smirnova, M.A. Subbotina, A.V. Pozdnyakova, E.N. Neverov, S.Yu. Garmashov // Food and Raw Materials. 2018. № 2. P. 264-280.

- Ишевский А.Л., Давыдов И.А. Замораживание как метод консервирования пищевых продуктов // Теория и практика переработки мяса. 2017. Т. 2, № 2. С. 43-59.

- DOI: 10.21323/2414-438X-2017-2-2-43-59

- Antipov S.T. Heat and Mass Transfer in Concentrating Liquid Media by Moisture Freeze-Out / S.T. Antipov, V.Yu. Ovsyannikov // Research J. Pharm. And Tech. 9(12): December 2016. P. 1451-1459.

- Ovsyannikov V.Yu., Klychnikov A.I., Sharov A.V. Investigation of Units Condition of Rotor-Type Miling Machines Based on Vibration Analysis // Proceedings of the 4th International Conference on Industrial Engineering ICIE 2018. Springer Nature Switzerland AG 2019. P. 233-239

- Разработка экстракторов для системы "твердое тело - жидкость" / А.Н. Потапов, М.В. Просин, А.М. Магилина [и др.] // Техника и технология пищевых производств. 2013. Т. 30, № 3. С. 80-84.

- Concentration of cattle blood by moisture freezing / V.Yu. Ovsyannikov, A.I. Klychnikov, N.N. Lobacheva and A.A. Berestovoy // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 315 (2019) 042021. Р. 1-6.

- Gordenchuk A.D., Kudryashova O.S. A Conversion Method for the Preparation of Calcium Formate // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2019. Vol. 53. № 4. P. 591-595 (Chemical Abstracts, GeoRef, Scopus).

- Горденчук А.Д., Елохов А.М., Кудряшова О.С. Влияние ряда параметров на процесс кристаллизации формиата кальция // Вестник технологического университета. 2017. Т. 20. № 22. С. 9-12.