Исследование педокомплекса 5 стоянки Лахути IV (Южный Таджикистан) в 2022 году

Автор: Анойкин А.А., Филатов Е.А., Чистяков П.В., Сосин П.М., Шарипов А.Ф., Мещерякова О.А., Токарева О.А., Курбанов Р.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты работ совместной Российско-Таджикской геоархеологической экспедиции в среднем течении р. Оби-Мазар (Республика Таджикистан). В ходе полевых работ 2022 г. здесь были продолжены исследования педокомплекса 5 на стоянке раннего палеолита Лахути IV. Площадь раскопа составила 16 м2, при глубине вскрытия 4,0 м. На разрезе было выделено 10 литологических слоев. Археологический материал (909 экз.) был зафиксирован на нескольких уровнях в слоях 4-9. В отличие от раскопа 2021 г., на данном участке наблюдается вдвое меньшая плотность находок (~ 55 на м2) и менее четкое разделение их по горизонтам залегания. В первичном расщеплении фиксируется использование нескольких плоскостных техник - радиальной однофронтальной, долечной, параллельного принципа снятия, в наиболее простых ее формах. Доля сколов декортикации среди технических составляет ~ 85 %. Среди дебитажа значительную часть составляют отходы производства (~ 50 %). Среди отщепов значителен процент «долек» и «клиньев» разных размеров - ок. 25 %. В орудийном наборе наиболее многочисленной группой являются унифасы и их заготовки. Есть выемчатые орудия, простые скребла, атипичные скребки, крупные шиповидные изделия. В единичных экземплярах присутствует чоппер, зубчатое орудие и изделие с элементами бифасиальной обработки. Последнее является крайне редким типом для индустрий раннего палеолита региона. В целом технокомплекс, полученный на ПК5 в 2022 г., соответствует по своим характеристикам коллекции 2021 г. Основные отличия связаны с большим процентом в нем долечных нуклеусов и продуктов их утилизации («дольки» и «клинья»), а также унифасов.

Таджикистан, ранний палеолит, технокомплекс, стратиграфия, лессы, палеопочвы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146341

IDR: 145146341 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0029-0035

Текст научной статьи Исследование педокомплекса 5 стоянки Лахути IV (Южный Таджикистан) в 2022 году

Летом 2022 г. участники совме стной Российско-Таджикской геоархеологической экспедиции продолжили работы на стоянке Лахути IV. С российской стороны в работах принимали участие сотрудники МГУ, ИГ РАН и ИФЗ РАН (Москва), ИАЭТ СО РАН (Новосибирск), с таджикской -представители ИИАЭ НАН РТ и ИВПГЭ НАН РТ (Душанбе).

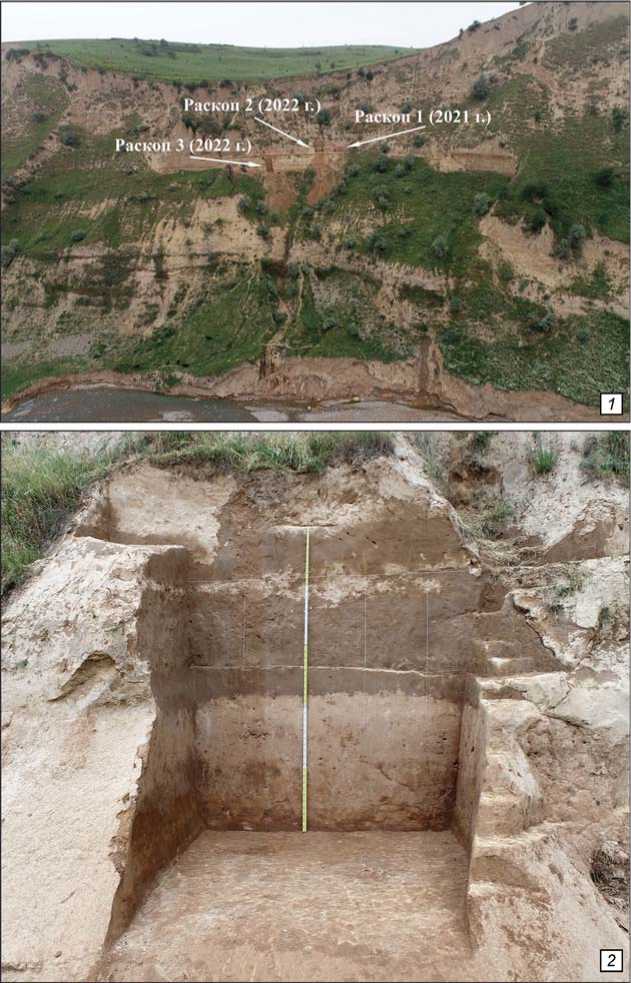

Стоянка локализована в среднем течении р. Оби-Мазар в окрестностях пос. Лахути (Ховалингский р-н, Хатлонская обл., Республика Таджикистан). На правом, противоположном от места расположения поселка, берегу реки находится протяженное обнажение, высотой до 130 м, составленное цепью нескольких оползневых цирков. В его центральной части хорошо читаются несколько палеопочв, в одной из которых (ПК 5) в 2021 г. был зафиксирован массовый археологический материал и открыта стоянка раннего палеолита, получившая название Лахути IV (рис. 1, 1 ) [Анойкин и др., 2021].

Памятник расположен на высоте ~ 50 м над современным урезом воды в центральной части протяженного обнажения, в пределах которого известно еще несколько археологических объектов и опорных геологических разрезов. Здесь рекой подмывается мощная толща четвертичных отложений, имеющая двухчленное литологическое строение. Внизу находится древний аллювий пе- реотложенных Дарвазских конгломератов (мощно сть 30–40 м), а вверху – лессово-почвенные серии. Таким образом, в основании разреза залегают галечники, мощность которых максимальна в юго-западной части, а кровля отложений падает к северо-востоку. Перекрывающий их субаэральный комплекс представлен мощными лессово-почвенными сериями (до 70 м), включающими до семи педокомплексов (ПК). В 2021 г. работы на стоянке Лахути IV проводились на ПК 5, имеющим здесь общую мощность до 2,7 м. Верхняя часть палеопочвы частично срезана оползнем. Участок исследовался раскопом-врезкой, площадь которого по основанию составила 6 м2 [Там же]. Общая коллекция найденных при раскопках каменных артефактов составила 662 экз. Все они залегали субгоризонтально, согласно общему простиранию вмещающих отложений, на восьми уровнях, отделенных друг от друга стерильными в археологическом плане прослоями. Условия залегания и технико-типологическая характеристика каменного инвентаря позволила отнести его к единой индустрии раннепалеолитического времени. Следует добавить, что в настоящее время комплекс естественно-научных данных позволяет определить возраст ПК5 в долине Оби-Мазара равным ~ 0,5 млн л.н. [Ранов, Шеффер, 2000; Додонов, 2002].

В 2022 г. на уровне ПК 5 в 5 м ниже по реке от участка работ 2021 г. был заложен Раскоп 2, общей площадью 16 (4 × 4) м2 (по основанию). Раскопом общей глубиной до 4,0 м были вскрыты все отложения ПК 5 от кровли до уровня карбонатной корки, залегающей в его подошве и стерильной в археологическом плане. Расположение раскопа и его удаленность от места раскопок 2021 г. определялось крутизной склона, на отдельных участках имеющего угол близкий к вертикальному.

Раскопом 2 в 2022 г., сверху вниз, были вскрыты следующие отложения (рис. 1, 2 ).

Слой 1 (Ln) – конкреционный горизонт, конкреции до 12 см, плотные, среднепористые, между ними лесс желтого цвета, слабопористый, средний суглинок, бесструктурный, CaCO3 нет. Мощность – 30–35 см.

Слой 2 (Lz) – суглинок средний, палевый, увлажненный, тонкослабопористый, менее плотный, бесструктурный, редкие биолиты с ореолами CaCO3. Мощность – 40–45 см.

Слой 3 (LBzn) – суглинок средний, темно-желтый, увлажненный, плотный, тонкослабопористый, глыбистый, много биолитов с ореолами CaCO3, встречаются конкреции до 8 см, CaCO3 мало в виде редких прожилок. Мощность – 50–55 см.

Слой 4 (Bn) – суглинок средний, коричнево-желтоватый, увлажненный, тонкослабопористый, плотный, комковато-глыбистый, встречаются отдельные конкреции до 6 см в диаметре, CaCO3 по порам до 1мм в диаметре, биолитов нет. Мощность – 40–45 см.

Слой 5 (Bm) – суглинок средне-тяжелый, коричневый, сухой, плотный, тонкослабопористый, зернисто-комковатый, CaCO3 по мелким и средним порам (1 мм и 1,5 мм). Мощность – 50–55 см.

Слой 6 (Bt) – суглинок тяжелый, коричневый, сухой, плотный, ореховато-зернисто-комковатый, много мелких биолитов, CaCO3 мало по редким порам. Мощность – 45–50 см.

Рис. 1. Участки раскопочных работ на памятнике Лахути IV ( 1 ) и вид на раскоп 2 (2022 г.) после окончания работ ( 2 ).

Слой 7 (Bm) – суглинок средне-тяжелый, коричневый, сухой, плотный, тонкослабопористый, глыбисто-комковатый, есть орешки, с единичными пленками Fe-Mn, CaCO3 нет. Мощно сть – 40–45 см.

Слой 8 (Bmt) – суглинок тяжелый, более темный и более оструктурен, плотный, тонкослабопористый, комковато-ореховатый, есть зерна и Fe-Mn пленки, CaCO3 нет. Мощность – 25–30 см.

Слой 9 (B) – суглинок средне-тяжелый, коричневый, сухой, плотный, тонкослабопористый, глыбисто-комковатый, CaCO3 нет. Мощность – 15–20 см.

Слой 10 (Bca) – суглинок средний, светло-коричневый, сухой, плотный, тонкослабопористый, комковато-глыбистый, много CaCO3 по порам и корешкам. Мощность – 20–25 см.

Слой 11 (Sca) – карбонатная кора, плотная, среднесуглинистая среднепористая, состоит из двух слоев, разделенных коричневым биолитовым материалом мощностью 10 см, по простиранию не выдержан. Мощность – 35–40 см. Кора образовалась по начальной стадии почвообразования на подстилающих горизонтах LB и B. Обозначения генетических горизонтов почв приводится по: [Розанов, 1973].

Археологический материал (909 экз.) был зафиксирован на нескольких уровнях в слоях 4–10. В отличие от раскопа 2021 г., на данном участке наблюдается вдвое меньшая плотность находок (~ 55 на м2) и менее четкое разделение их по горизонтам залегания. В верхней и нижней частях разреза можно выделить как минимум четыре субгоризонтальные зоны концентрации артефактов с разбросом находок в пределах 5–10 см, что позволяет считать их выраженными горизонтами обитания. При этом большая часть археологического материала залегает в слое 6 (средняя часть разреза), создавая плотное «облако» мощностью 30–40 см.

Условия залегания и технико-типологическая характеристика каменного инвентаря позволяют рассматривать его в рамках единой индустрии, что не противоречит данным, полученным со стоянки в результате работ 2021 г. [Анойкин и др., 2021].

В сводной коллекции представлены следующие типы изделий: гальки – 33 экз., колотые гальки – 11 экз., нуклевидные формы – 42 экз., технические сколы – 39 экз., «дольки» и «клинья» – 94 экз., пластинчатые сколы – 7 экз., отщепы – 213 экз., мелкие сколы – 123 экз., обломки и осколки – 347 экз. Кроме того, было найдено 22 неопределимых фрагмента костей.

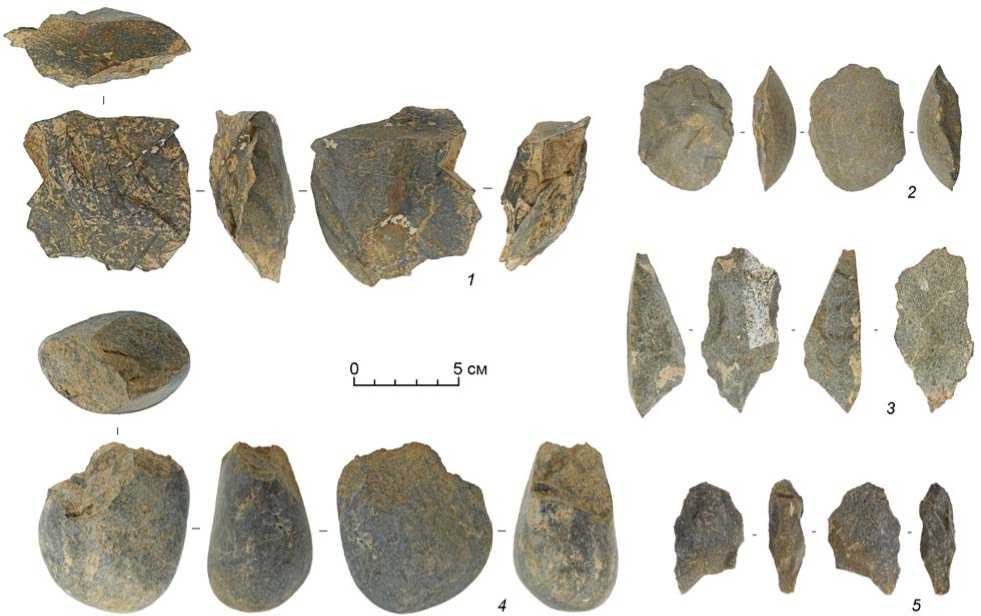

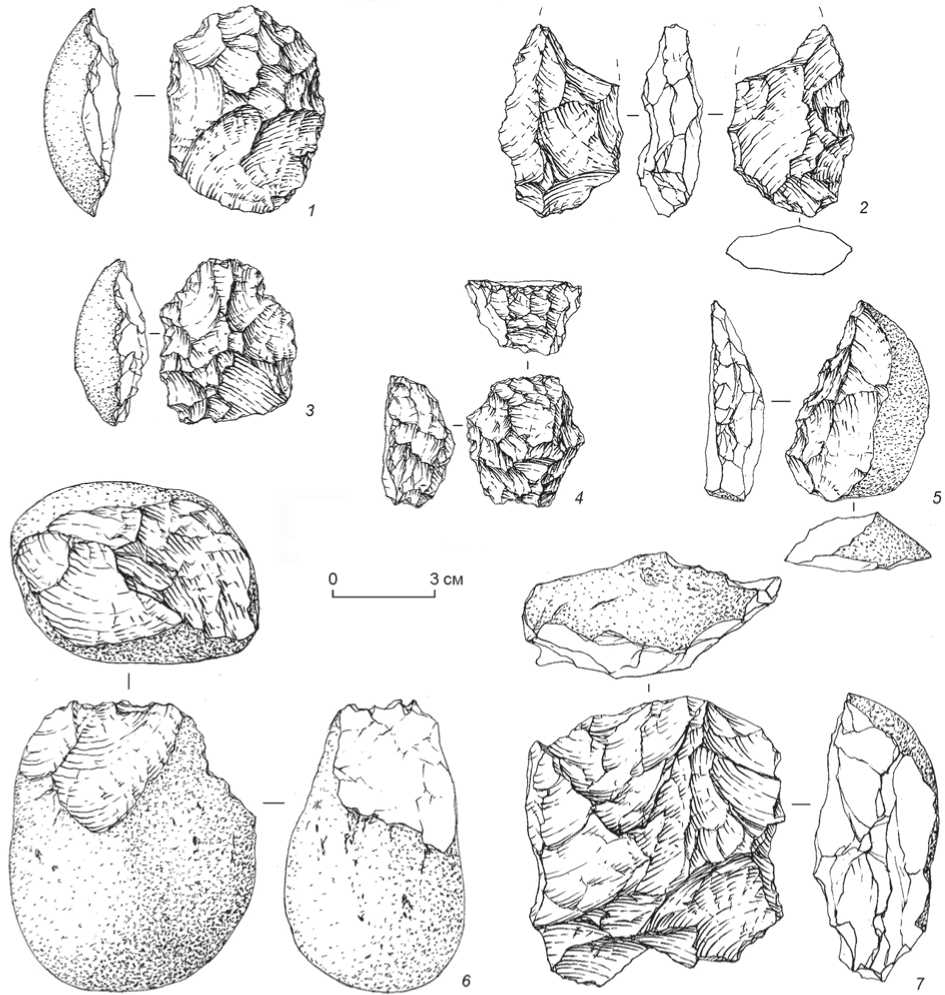

Нуклевидные формы включают 14 нуклевидно-обколотых галек, 8 нуклевидных обломков, 3 обломка со сколами, возможно являющимися фрагментами бессистемных ядрищ, и 17 нуклеусов. Среди ядрищ представлены изделия нескольких типов. Наиболее многочисленной категорией являются радиальные однофронтальные нуклеусы – 7 экз. (рис. 2, 1 ; 3, 7 ). Все изделия выполнены на гальках и их размер колеблется в пределах 8–5,5 см по длинной оси. Фронт, как правило, слабовыпуклый, с негативами центростремительных снятий, занимающих от 2/ 3 до всего периметра. В основном сбивались заготовки среднего размера, широкие, подпрямоугольной или сегментовидной формы. Предварительное оформление ударных площадок сколами прослеживается только на одном предме-

Рис. 2. Каменные артефакты из ПК 5 стоянки Лахути IV (фотографии Е.Н. Бочаровой).

1 – нуклеус; 2 – унифас; 3 – скребло; 4 – чоппер; 5 – бифасиальное орудие.

те. Контрфронт выпуклый или слабовыпуклый, галечный.

Также хорошо представлены ядрища для получения долечных сколов («цитронов»), близкие радиальным (4 экз.). Они имеют более крупные размеры (9-10 см) и представляют собой усеченные по длинной оси большие гальки. Плоскость усечения, как правило, слабовыпуклая, с негативами сегментовидных крупных и средних центростремительных снятий, сбитых по периметру. Предварительная подготовка площадок не проводилась.

В технике параллельного расщепления выполнено пять нуклеусов, из которых четыре относятся к одноплощадочным однофронтальным, а один - к двуплощадочным двуфронтальным. Размеры изделий по длинной оси находятся в пределах 6-8 см. Выполнены на подпрямоугольных обломках или брусковидных гальках. Ядрища имеют минимальную подготовку. Ударные площадки прямые, либо естественные, либо подготовленные одним крупным сколом. Фронты скалывания слабовыпуклые, с негативами подпрямоугольных разноразмерных снятий, иногда занимающих всю плоскость раскалывания. Двуплощадочное ядрище имеет противолежащие площадки и несопряженные фронты, не составляющие общей системы расщепления. Перенос плоскости расщепления связан с невозможностью дальнейшего ее использования из-за заломов.

Еще один нуклеус небольших размеров (4 см) имеет сильную степень сработанности, что позволяет диагностировать его только как бессистемный.

Таким образом, первичное расщепление представлено несколькими плоскостными техниками - радиальной однофронтальной, близкой ей до-лечной, а также параллельного принципа снятия в наиболее примитивном варианте с использованием одной плоскости и одного направления скалывания. При этом на заключительных стадиях утилизации ядрищ параллельного типа расщепление могло носить бессистемный, ситуационный характер. Какая-либо предварительная подготовка на всех видах ядрищ не фиксируется или присутствует минимально (один-два скола). В качестве ударных площадок чаще всего использовались удобные естественные поверхности заготовок. Зона скалывания не подготавливалась, технических сколов оформления и подправки ударных площадок не зафиксировано.

Доля сколов разжелвачивания среди технических составляет ~ 85 %. Есть редкие краевые сколы и три предмета, которые по своим параметрам (размеры, огранка, угол остаточной площадки) могут быть продуктами оформления унифасов или скребел типа кина. Среди дебитажа значительную часть составляют отходы производства (~ 50 %), где кроме обломков и осколков присутствуют мелкие сколы (<1,5 см). Пластинчатых форм нет. Среди отщепов «дольки» и «клинья» разных размеров составляют ~ 25 %. «Клинья», как специфический тип сколов, был выделен В .А. Рановым, определявшим их как продольно фрагментированные долечные от-щепы, имеющие треугольный профиль в продольном сечении и являющиеся, по его мнению, характерным продуктом «долечной» техники [Лазаренко, Ранов, 1977; Ранов, Жуков, 1982]. По размерности в коллекции доминируют сколы средних размеров (~ 55 %), крупные и небольшие присутствуют примерно в равных пропорциях. Огранка дорсалов преимущественно гладкая и субпараллельная, немного реже - продольно-поперечная. Около 75 % ударных площадок - галечные, остальные - гладкие. Также в коллекции есть две удлиненные гальки со следами забитостей на одном из торцов, возможно использовавшиеся в качестве отбойников.

В орудийном наборе (27 экз., ~ 7 % коллекции, без учета отходов производства и галек) наиболее многочисленной группой являются унифасы и их заготовки (8 экз.) (рис. 2, 2 ; 3, 1, 3 ). Все изделия имеют схожую размерность (6-4,5 см); овальную или близкую таковой форму; естественное покрытие одной из широких плоскостей, как правило, слабовыпуклой, и схожую обработку другой. В основном это средние и мелкие центростремительные сколы, не доходящие до центральной части выпуклой плоскости, снятые по всему периметру или большей его части. На нескольких изделиях негативы занимают всю обработанную плоскость. В целом по характеру отделки эти орудия близки радиальным ядрищам, но отличаются размерами, характером оформляющих снятий и углом схождения плоскостей. Следующими по количеству являются выемчатые орудия с клектонскими анкоша-ми (4 экз.) и однолезвийные продольные скребла со слабоинтенсивной обработкой лезвий (3 экз.) (рис. 2, 3 ; 3, 5 ). В коллекции также есть атипичные скребки на массивных отщепах (рис. 3, 4 ) и крупные шиповидные изделия (по 2 экз.). В единичных экземплярах присутствует чоппер (рис. 2, 4 ; 3, 6 ), зубчатое орудие и изделие с элементами бифаси-альной обработки (рис. 2, 5 ; 3, 2 ). Последнее является крайне редким типом для индустрий раннего палеолита региона. Это крупное (5,5 см) изделие овальной формы, уплощенное, двояковыпуклое, поперечно фрагментированное. Сохранилось примерно 2/ 3 орудия. Продольные края слабо выпуклые, обе плоскости прокрыты неполными негативами сколов, на одной из плоскостей продольные края имеют подправку мелкими полукрутыми короткими единичными снятиями, по другой плоскости геометрия края формируется за счет более

Рис. 3. Каменные артефакты из ПК 5 стоянки Лахути IV (рисунки А.В. Абдульмановой).

1, 3 – унифасы; 2 – бифасиальное орудие; 4 – атипичный скребок; 5 – скребло; 6 – чоппер; 7 – нуклеус.

ранних крупных сколов. Возможно, данный предмет является заготовкой бифасиального орудия на начальных стадиях оформления. Обломки и сколы с нерегулярной ретушью относительно немногочисленны (5 экз.).

В целом, технокомплекс, полученный на ПК 5 в 2022 г., соответствует по своим характеристикам коллекции 2021 г. Основные отличия связаны с большим процентом в нем долечных нуклеусов и продуктов их утилизации («дольки» и «клинья»), а также унифасов. Кроме того, следует отметить присутствие в нем орудия с двусторонней обработкой, не характерного для данной индустрии, но из-34

вестного как единичная находка в синхронном комплексе из ПК 5 на стоянке Лахути I [Ранов, 1986].

Выполненные в 2022 г. геологические исследования были направлены на детальную характеристику особенностей строения палеопочв, формирующих ПК 5, для чего была отобрана серия образцов ненарушенной структуры для изучения микростроения в шлифах и материал для проведения геохимических анализов (определение содержания гумуса, элементного состава и характеристики глинистых минералов). Для стоянки Лахути IV было отобрано 10 ориентированных блоков для изучения магнитной текстуры отложений методом анизотропии магнитной восприимчивости, направленной на реконструкцию особенностей седиментации и восстановление направления ветров, доминировавших в эпоху формирования ПК 5. Для определения возраста формирования педокомплекса была отобрана серия крупных карбонатных конкреций для датирования U/Th методом.

Таким образом, материалы Лахути IV, полученные в ходе работ как 2021 г., так и 2022 г., хорошо вписываются в общий контекст раннепалеолитических индустрий Таджикистана, в первую очередь стоянок, чьи ассамбляжи связаны с ПК 5 (Лахути I, Оби-Мазар) [Ранов, Шеффер, 2000]. С учетом высокой концентрации артефактов на памятнике, его дальнейшее изучение позволит существенно расширить наши представления о древнейших этапах истории Таджикистана и скорректировать общую культурно-хронологическую схему изменений индустрий «лессового палеолита».

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 22-18-00568 «Первоначальное заселение человеком Средней Азии: археология, хронология, палеогеография лессового палеолита».

Список литературы Исследование педокомплекса 5 стоянки Лахути IV (Южный Таджикистан) в 2022 году

- Анойкин А. А., Рыбалко А.Г., Худжагелдиев Т. У., Сосин П.М., Курбанов Р.Н. Лахути IV - новая стоянка раннего палеолита в долине реки Оби-Мазар (Южный Таджикистан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. - Т. 27. - С. 29-37.

- Додонов А.Е. Четвертичный период Средней Азии: Стратиграфия, корреляция, палеогеография. - М.: ГЕОС, 2002. - 250 с.

- Лазаренко А. А., Ранов В. А. Каратау 1 - древнейший палеолитический памятник в лёссах Средней Азии // Бюллетень КИЧП. - 1977. - № 47. - С. 50-56.

- Ранов В.А. Раскопки нижнепалеолитической стоянки Лахути 1 в 1979 г. // Археологические рабо ты в Таджикистане. - Душанбе, 1986. - Вып. XIX. -С. 11-36.

- Ранов В. А., Жуков В.А. Работы отряда по изучению каменного века в 1976 г. // Археологические работы в Таджикистане. - Душанбе, 1982. - Вып. XVI. - С. 9-30.

- Ранов В.А., Шефер Й. Лессовый палеолит // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2000. -№ 2. - С. 20-32.

- Розанов Б.Г. Морфология почв. - М.: Изд-во Моск. гос. у-та, 1973. - 320 с.