Исследование петроглифов памятника Соок-Тыт (Юго-Восточный Алтай) в 2015 году

Автор: Черемисин Д.В., Миклашевич Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются результаты исследования петроглифов местонахождения Соок-Тыт на юге Российского Алтая. Многочисленные наскальные изображения разных эпох соседствуют друг с другом на скалах в долине р. Чаган. Поздние рисунки на скалах зачастую перекрывают и дополняют петроглифы, нанесенные тысячелетиями ранее. Многие фигуры не раз подновлялись, включались в новые композиции. Изображения сконцентрированы на вершинах возвышенностей, которые несколькими рядами спускаются к реке. При помощи цифровой полноформатной фотокамеры была проведена фотофиксация скальных поверхностей с последующей графической прорисовкой плоскостей с изображениями, выполненными в разной технике. Применялись фотографирование по фрагментам и монтаж полученных снимков в единую «фотомодель», по размерам многократно превосходящую оригинал. Это позволило рассматривать детали на экране компьютера при сильном увеличении, а также осуществлять графическое цифровое воспроизведение на основе полученного «фотомонтажа». Полученные результаты демонстрируют продуктивность данной методики документирования петроглифов, особенно тончайших гравировок. Публикуются прорисовки двух многофигурных композиций, относящихся к бронзовому веку, а также средневековые гравюры с одной из вершин. Представлены сюжеты охоты с луком и стрелами, объединенные общей семантикой. Детали изображений коня и оленей, а также оружие и экипировка охотника на этих композициях находят аналогии в петроглифах Монгольского Алтая. Рядом с фигурами, выбитыми на скале в эпоху бронзы, в раннем средневековье были выгравированы фигуры животных, пораженных стрелой, и лучника. Сюжеты, связанные с охотой, характерны для наскального искусства Алтая разных эпох - от бронзового века до современности.

Алтай, наскальное искусство, документирование петроглифов, пикетаж, гравировка, бронзовый век

Короткий адрес: https://sciup.org/14522274

IDR: 14522274 | УДК: 903.27

Текст научной статьи Исследование петроглифов памятника Соок-Тыт (Юго-Восточный Алтай) в 2015 году

В 2015 г. были продолжены полевые исследования петроглифов в бассейне р. Чаган на юго-востоке Горного Алтая (Кош-Агачский р-н Республики Алтай). Здесь располагается комплекс местонахождений наскального искусства, границы между которыми зачастую трудно определить, так как петроглифы покрывают практически все гладкие скальные выходы серого сланца, ставшего рыжеватым, коричневатым и черным от «пустынного загара» на всех возвышенностях вдоль р. Чаган. Памятники долины давно изучаются одним из авторов и частично опубликованы [Черемисин, 2004, 2005, 2011; и др.].

Одним из наиболее интересных объектов комплекса является местонахождение петроглифов в местности Соок-Тыт на правом берегу Чагана. Изображения разных эпох, от бронзового века до современности, нанесены здесь на горизонтальные и наклонные скальные выходы; одиночные образы и многофигурные сцены встречаются во всех направлениях, «ковром» покрывая любые пригодные для нанесения рисунков поверхности. Несмотря на лакуны, разломы, выветренные и разрушенные участки, сохранившиеся поверхности с петроглифами образуют единое «культурное пространство». Сюжетные темы, доминирующие образы причудливо перекликаются; композиции не имеют четких границ ни во времени, ни в пространстве: эпоха за эпохой они дополнялись, переосмысливались, подновлялись. Очень редко можно найти «чистую», однослойную композицию – чаще всего петроглифы ранних эпох перекрыты более поздними, многие фигуры подновлены, включены в новые сцены. Эта особенность памятника делает особенно трудными и в то же время интересными задачи его документирования, атрибуции и интерпретации.

Для нанесения изображений использованы разнообразные технические приемы создания петроглифов: пикетаж, глубокая и поверхностная гравировка, прошлифовка, протир, процарапывание патины. Во многих изображениях эти техники искусно комбинируются. Размеры и детализация образов сильно варьируют: от крупных обобщенных фигур в технике пикетажа до таких миниатюрных гравировок, снабженных мельчайшими деталями, которые трудно рассмотреть невооруженным глазом и тем более скопировать традиционными методами. Качество скального субстрата не только позволило создать эти изображения тысячелетия назад, но и сохранило их видимыми для нас, несмотря на суровый климат Алтайских гор.

Особенности таких петроглифов (комбинированная техника, тонкие детали, палимпсесты, подновления) наилучшим образом можно выявить при 452

использовании современных цифровых методов документирования. Применялись фотографирование плоскости фрагментами на полноматричную камеру и монтаж полученных снимков в единую «фотомодель», по размерам в несколько раз превосходящую оригинал. Это позволило рассматривать детали на экране компьютера при сильном увеличении, а также осуществлять графическое цифровое воспроизведение на основе полученного «фотомонтажа». О преимуществах данного метода в сравнении с традиционным переведением изображений на прозрачные материалы, особенно при документировании гравированных рисунков, мы неоднократно писали [Черемисин, 2004, 2011; Миклашевич, 2012; Черемисин, Мик-лашевич, Бове, 2013; и др.].

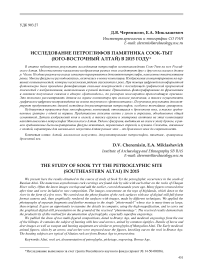

В качестве примера, характеризующего особенности памятника Соок-Тыт и представляющего результаты его документирования по описанной методике, рассмотрим две интересные композиции. Они расположены в нескольких метрах друг от друга на вершине одной из возвышенностей (рис. 1, 1 ). Композиция 1 (рис. 1, 2 ) представляет редкий сюжет: в центре ее изображен лучник, стреляющий в коня. Вокруг расположены другие фигуры – кони, собаки (?), хищник и неопределенные животные. Все они выполнены в технике пикетажа, прослеживаются и отдельные гравированные линии. Хвосты коней показаны с шарообразным окончанием. В наскальном искусстве Алтая и Казахстана эпохи бронзы так обычно показываются хвосты у быков. Но о том, что здесь изображены лошади, свидетельствуют характерные черты экстерьера, в том числе торчащая грива, переданная с помощью особых технологических приемов (редкие косые выбоины и гравированные штрихи). Аналогичный сюжет – охотник с собаками стреляет из лука в коня – известен в Монгольском Алтае (памятник Цагаан-Cалаа IV) [Кубарев, Цэвээндорж, Якобсон, 2005, с. 262].

У центральной фигуры коня показаны не только линия, идущая к его морде от руки лучника (стрела и линия ее полета ?), но и непонятные «выросты» на груди и линия с треугольным окончанием, отходящая от живота вниз. Линии, идущие от груди и живота, изображены в этой композиции также еще на двух фигурах коней, одного из которых атакуют собаки. Подобный предмет с треугольным окончанием висит за спиной лучника. Видеть в нем стрелу с наконечником не позволяет ни способ его показа у лучника, ни то, как он изображен под брюхом коня. Значение этого атрибута и смысл всей сцены пока остаются загадкой.

Рис. 1. Общий вид одной из возвышенностей памятника Соок-Тыт с указанием расположения рассматриваемых композиций ( 1 ) и прорисовка композиции 1 ( 2 ).

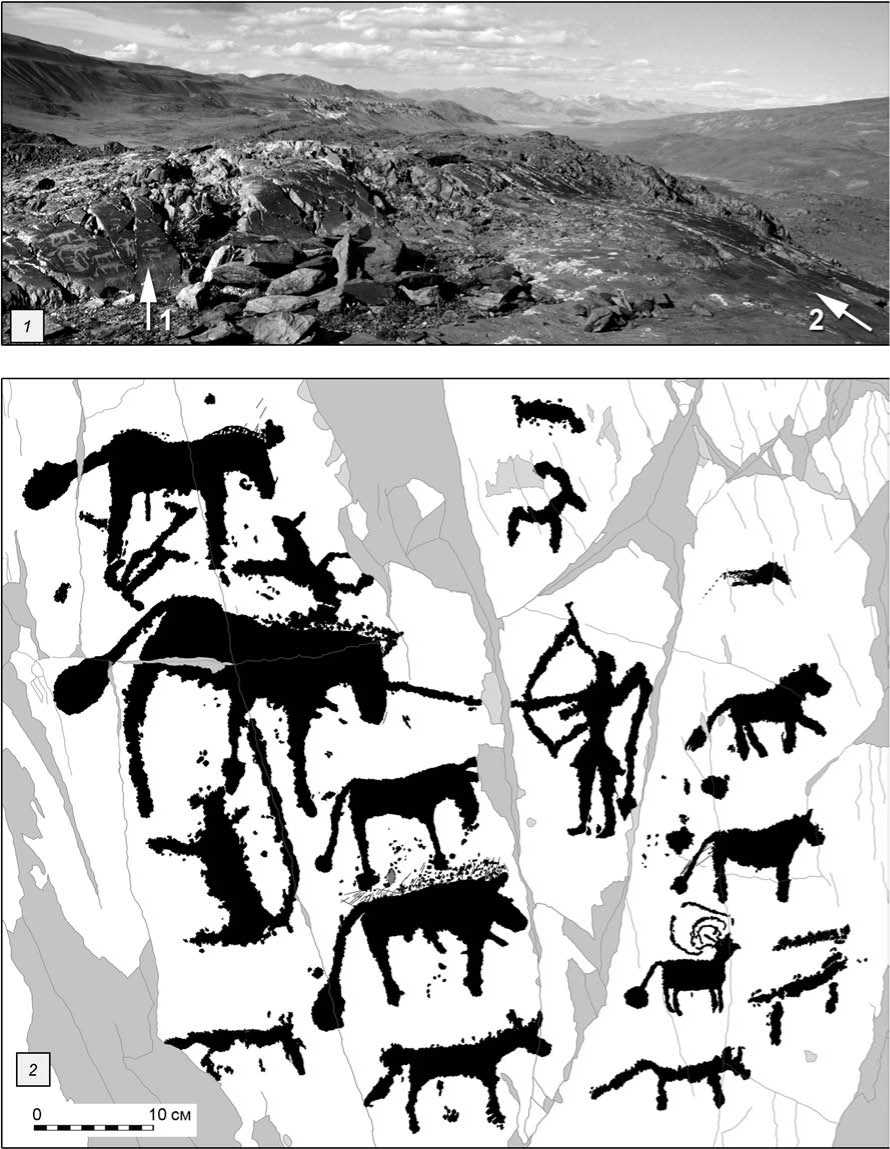

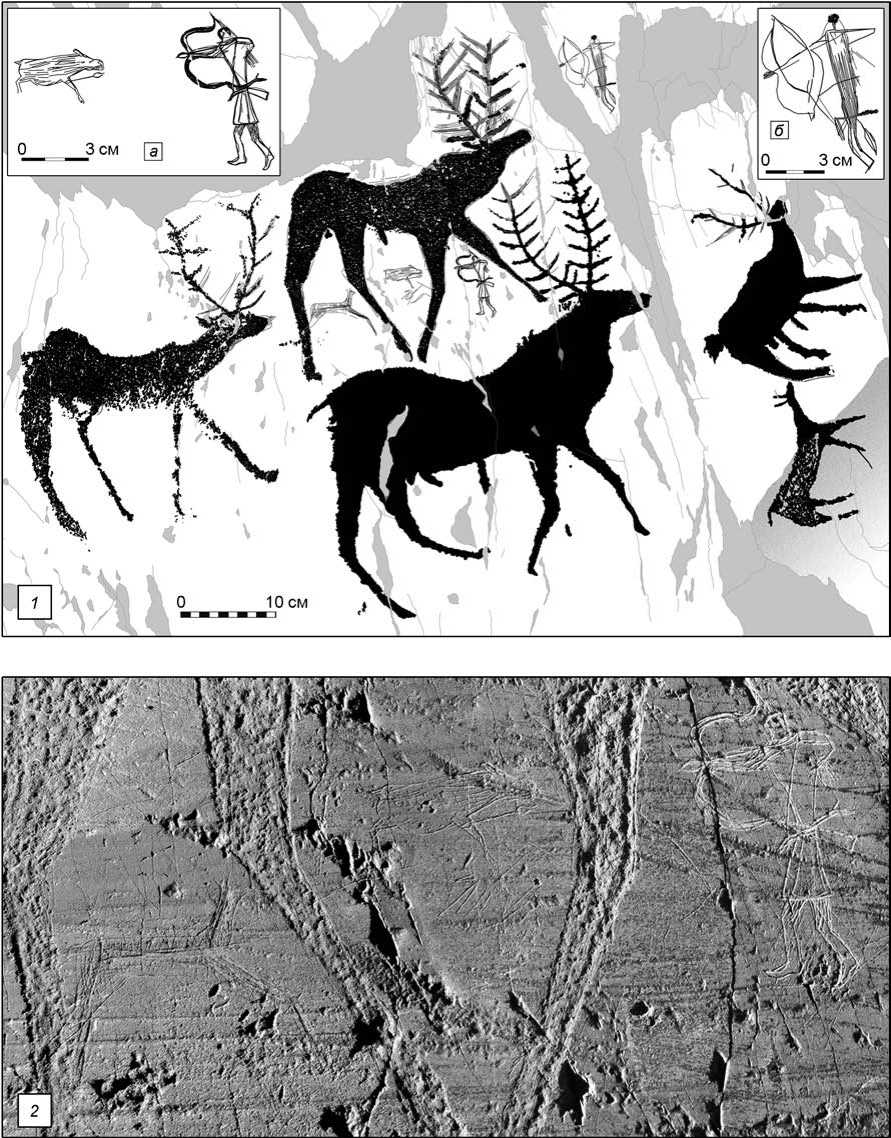

Композиция 2 содержит разновременные изображения, объединенные общей темой охоты, хотя, вероятно, с разным смысловым наполнением (рис. 2). К эпохе бронзы относится сцена с изображением бегущих вправо оленей и стреляющего в них лучника. Фигуры оленей выполнены в технике пикетажа, частого и глубокого по контуру, более разреженно- го внутри него. При увеличении фотоизображений отчетливо прослеживаются линии гравированных эскизов, по которым производилась выбивка. Рога у оленей выполнены в комбинированной технике: гравировка, прошлифовка и пикетаж. Выбоины внутри контуров фигур прошлифованы, что делает их светлыми и хорошо заметными на фоне камня.

Рис. 2. Соок-Тыт, композиция 2: прорисовка ( 1 ) и увеличенные фрагменты с гравированными изображениями лучников ( а , б ), фотография фрагмента, показывающая использование разных технических приемов при создании образов ( 2 ).

Данный прием прослеживается не на всех изображениях и не по всей площади фигур; возможно, это более позднее подновление.

По нашему мнению, с оленями можно соотнести изображение лучника, выполненное в технике гравировки на отделенной трещинами небольшой грани (рис. 2,1, б) в верней правой части. Лучник изображен с простым луком, на присогнутых ногах, со свисающим от пояса предметом - т.е. в позе и с атрибутами, характерными для персонажей «в грибовидных головных уборах», столь распространенных в наскальном искусстве Алтая эпохи бронзы. Голова лучника выполнена пикетажем, как и колчан (?) на поясе. Очертания грибовидного головного убора проследить не удалось, возможно, он был намечен прошлифовкой и сильно патинирован.

С композицией 1 эту сцену связывает то, что и здесь показаны странные «выросты», отходящие от живота животных, в данном случае оленей, а не коней. Эти непонятные «выросты» – не анатомическая деталь, так как половые признаки самцов-оленей тоже воспроизведены. Таким образом, значение отмеченного атрибута остается неясным, но повторение его в двух композициях с изображениями животных разного вида, выполненных в разных стилистических манерах (хотя и относящихся к одной эпохе), говорит о некоей значимой семантической нагрузке. Стоит отметить, что данный элемент присутствует также в петроглифах Монгольского Алтая (Хар-Салаа VII), и тоже в сцене охоты с собаками на лося [Кубарев, 2009, с. 267].

В древнетюркскую эпоху композиция, воспринятая как охота на оленей, была дополнена другой охотничьей сценой: между раскинутыми в беге ногами верхнего оленя вписаны выполненные в технике гравировки миниатюрные изображения оленя, пораженного стрелой кабана и лучника с натянутым сложным луком (рис. 2, 1, а; 2 ). У лучника изображены волосы, детали костюма и обуви, колчан и налучье на поясе. Судя по характерной изобразительной манере, эта сцена выгравирована тем же мастером, который нанес десятки документированных нами ранее подобных миниатюрных детализированных изображений на плоскости, располагающейся ниже описываемых [Черемисин, Миклашевич, Бове, 2013, рис. 1]. Характерно, что еще позже другой «соавтор» подновил фигуры обоих лучников: и того, который был выгравирован в эпоху бронзы, и древнетюркского, причем последнюю даже «подправил», нарисовав сложный лук вместо простого. Абрис подновлений прослеживается хорошо благодаря более слабой степени патини-зации, но, к сожалению, он почти не дает возможности увидеть линии оригинальных рисунков.

Исследования памятника Соок-Тыт в 2015 г. показали продуктивность современных методов документирования петроглифов с использованием цифровой фотокамеры и последующим графическим воспроизведением деталей скальных поверхностей с изображениями. Возможности детализации фигур, разделения слоев в палимпсестах, воспроизведения тончайших гравировок и фактов подновления фигур, по нашему мнению, позволят понять и раскрыть историю формирования памятника наскального искусства.

Список литературы Исследование петроглифов памятника Соок-Тыт (Юго-Восточный Алтай) в 2015 году

- Кубарев В. Д. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -420 с.

- Кубарев В. Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э. Петроглифы Цаган-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. -640 с.

- Миклашевич Е.А. Техника гравировки в наскальном искусстве скифского времени//Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии. -М.; Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. -С. 157-202. -(Тр. САИПИ; вып. IX).

- Черемисин Д.В. Результаты новейших исследований петроглифов древнетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая//Археология, этнография, антропология Евразии. -2004. -№ 1. -С. 40-51.

- Черемисин Д.В. Исследование петроглифов Юго-Восточного Алтая в 2005 г.//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. -Т. XI, ч. I. -С. 485-488.

- Черемисин Д.В. Несколько наблюдений над граффити Горного Алтая//Древнее искусство в зеркале археологии: К 70-летию Д. Г. Савинова. -Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. -С. 146-160. -(Тр. САИПИ; вып. VII).

- Черемисин Д.В., Миклашевич Е.А., Бове Л.Л. Документирование наскальных изображений Юго-Восточного и Центрального Алтая в 2013 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 369-373.