Исследование плоских симметричных антенн с линейно-расширяющимся раскрывом для антенных решеток

Автор: Парпула С.А., Заярный В.П., Гирич В.С., Аввакумов В.Е.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

Получены математические модели для плоских симметричных антенн СВЧ-диапазона с линейно расширяющимся раскрывом, позволяющие рассчитывать их диаграммы направленности в зависимости от конфигурации раскрыва. Экспериментально измерены диаграммы направленности для аналогичных антенн (в диапазоне 5,9–12,5 ГГц), установлено хорошее соответствие расчетных и экспериментальных результатов. Выявлены закономерности влияния конфигурации раскрыва исследовавшихся антенн на форму главного лепестка их диаграмм направленности, что принципиально важно для оптимизации электродинамических характеристик антенных решеток на их основе.

Плоская симметричная антенна, дисковая антенная решетка, линейно расширяющийся раскрыв, свч-диапазон, диаграмма направленности, частота

Короткий адрес: https://sciup.org/140255824

IDR: 140255824

Текст научной статьи Исследование плоских симметричных антенн с линейно-расширяющимся раскрывом для антенных решеток

Антенны и антенные устройства в радиотехнических системах являются важнейшим функциональным звеном, характеристики которого во многом определяют характеристики остальных функциональных блоков системы. В связи с чем, разработка и исследование характеристик новых антенн и антенных устройств на их основе (в том числе СВЧ-диапазона) представляет повышенный интерес и является актуальным. Следует отметить важность разработки адекватных математических моделей для проектируемых антенн, подтвержденных получаемыми экспериментальными данными, позволяющих заранее рассчитывать и прогнозировать их важнейшие характеристики, что также является востребованным и актуальным.

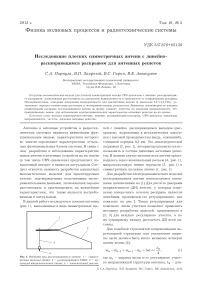

В данной работе исследуются плоские антенны (рис. 1), выполненные в виде симметричных ще-

Рис. 1. Внешний вид исследовавшихся антенн: 1 – симметричная щелевая линия; 2 – расширяющаяся СЩЛ; 3 – питающая микрополосковая линия; 4 – коаксиальный разъем лей с линейно расширяющимся выходом (раскрывом), вырезанных в металлических пластинах с высокой проводимостью (медь, алюминий), толщиной порядка 0,3 мм, без диэлектрической подложки (2, рис. 1), которые предполагается использовать в составе дисковых антенных решеток. В данном случае питание всех антенн производилось через коаксиальный разъем (4, рис. 1), микрополосковую линию передачи (3, рис. 1) и симметричную щелевую линию (1, рис. 1).

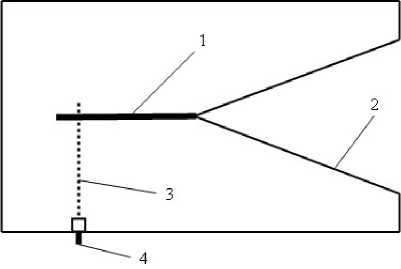

Для разработки электродинамических моделей исследовавшихся антенн воспользуемся основными положениями из [1]. Для расчета диаграмм направленности (ДН) антенн, у которых изменение поперечного сечения раскрыва является линейным, произведем его регуляризацию, как показано на рис. 2. Такая регуляризация для конечного числа участков позволяет применить методику разработки моделей, приведенную в [2; 3] для каждого регулярного участка, и по их суммарному вкладу рассчитать ДН всей антенны.

Для подобной ступенчатой аппроксимации нерегулярной структуры шаг увеличения ширины щели должен быть много меньшим четверти длины волны [2]:

X wn - wn—i = wn+i - wn = Aw << , (1)

где wn – ширина щели n -го регулярного участка направляющей структуры антенны; Xo — дли-

Рис. 2. Аппроксимация линейно расширяющегося раскрыва антенны регулярными участками

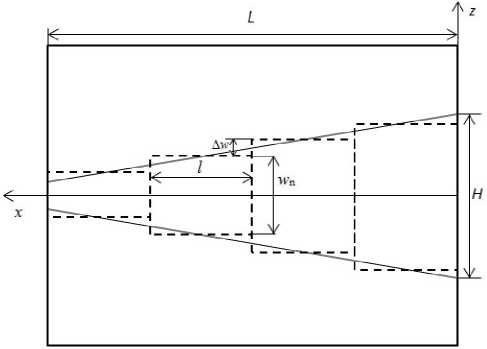

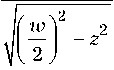

Рис. 3. Рассчитанная диаграмма направленности исследуемой антенны для случая L = 150 мм, H = 60 мм

на волны электромагнитных колебаний на входе антенны.

При этом результирующее поле в дальней зоне будет определяться суммированием вклада в излучение, вносимого каждым регулярным участком, согласно выражению [1]:

N

E (О, ф) = £ E n (О, ф), (2)

n = 1

где E n (О, ф) — вклад в поле дальней зоны n -м участком; О, ф — угловые координаты в Е-плос-кости и Н-плоскости ДН, соответственно.

Для сохранения условия бегущей вдоль направляющей структуры антенны волны необходимо, чтобы мощность, проходящая через каждый регулярный участок, оставалась постоянной

P n - 1 = P n = P n + 1 = const . (3)

Мощность, проходящая вдоль n -го участка регулярной структуры, может быть определена как

P n = V n , (4)

Zn где Vn – разность потенциалов на n-м регулярном участке, а Zn – его волновое сопротивление.

Выражение (2), с учетом (3), (4) и заменой Vn на поперечную составляющую поля регулярной симметричной щелевой линией (СЩЛ), положив Pn = 1 [1], можно записать:

N

E (О, Ф) = £ Z n E E n n (О, Ф), (5)

n = 1

где E 0 n – поле излучения n -го регулярного участка, которое может быть определено по какой-либо модели антенны с щелью постоянной ширины, а Zn можно определить по формуле [1]:

Z n

ln

к

60 л2

(

2 H

--+ w

.

-1

Процедура ступенчатой аппроксимации может быть автоматизирована или произведена вручную. Произведенные расчеты показывают, что

результаты хорошо сходятся, когда значение A w = Х0 / 8 [4; 5].

Как показано в [1], поперечная компонента электрической напряженности электромагнитно-

го поля для n -го регулярного участка антенны (рис. 2) определяется следующим выражением:

j toe w sin ф e jk 0т

E О (О, Ф) = ----------------х

4п2 r

w /2 e jk 0 2 ' cos О

X j

- w /2

n

j

1 + e 4 F

Здесь

L dz'j ejk0x'sin 6cosФ ekxx' x

n

V2 e j 4

-

e

■ П 2 jv

dx '.

F ( v ) = j e — j- 2 dt

– интеграл Френеля;

2knx' sin О(1 + cos ф) v = 0-------------------;

n

to — частота электромагнитных колебаний на входе антенны; k 0 – волновое число; j – мнимая единица; t – время.

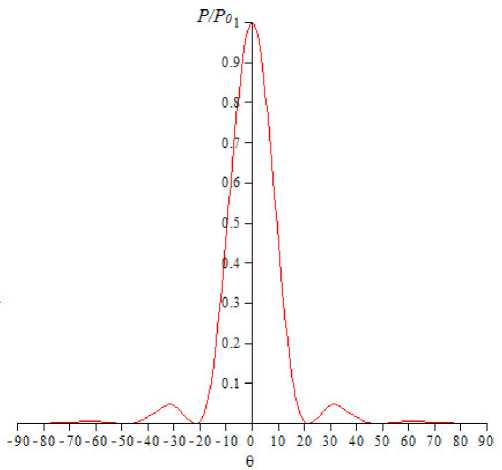

Рис. 4. Рассчитанная диаграмма направленности исследуемой антенны для случая L = 150 мм, H = 90 мм

Рис. 5. Рассчитанная диаграмма направленности исследуемой антенны для случая L = 150 мм, H = 30 мм

Интегралы в расчетных формулах находятся численно, а построение ДН в случае постоянной ширины щели в главных плоскостях производится нормированием результатов при 9 = п для Е-плоскости и ф = п /2 для Н-плоскости [6].

Расчеты ДН производились для антенн, имевших длину L в пределах (1 ^ 5X), и ширину раскрыва Н в пределах (1 ^ 3Х) мм, на частоте 10 ГГц, для Е-плоскости электромагнитных колебаний. На рис. 3 приведена диаграмма направленности, полученная в результате моделирования с использованием (5)–(7) для случая L = 150 мм и Н = 60 мм. Видно, что ширина ДН по уровню половинной мощности составляет порядка 30°, а уровень боковых лепестков (УБЛ) имеет значение порядка 0,05 от мощности излучения непосредственно перед антенной (при 9 = 0).

В качестве проверки адекватности полученных результатов также производилось построение ДН для одного регулярного участка (с n = 0). Эти ДН сравнивались с экспериментально полученными результатами для регулярной антенны в [7]. Сравнительный анализ опытных данных и результатов моделирования показал, что имевшие при этом место расхождения ДН были незначительными (в пределах 5 ^). Наилучшим образом результаты совпадают в случае, когда значение Aw = X0 / 8. Это свидетельствует об адекватности полученных модельных представлений и возможности их использования для моделирования ДН подобных антенн с любыми параметрами, а также ДН более сложных антенных систем (решеток) на их основе.

Расчет ДН исследуемой антенны при изменении ширины раскрыва (размера Н , при постоянной длине L = 5X = 150 мм) в большую ( H = 3X = 90 мм) и меньшую ( H = X = 30 мм, рис. 5) сторону показал следующее. При увеличении размера антенны Н , главный лепесток ДН существенно сужается (рис. 4), а ее ширина по уровню половинной мощности составляет порядка 20°. При уменьшении размера Н , главный лепесток ДН существенно расширяется (рис. 5), а ее ширина по уровню половинной мощности составляет порядка 46°.

Из этих графиков также видно, что для постоянной длины антенны L при увеличении ее размера Н , УБЛ возрастает, но не превышает уровня 0,1 от максимальной мощности излучения.

Для проведения натурного эксперимента был сконструирован набор антенн, у которых, также, при длине антенны L равном 150 мм (5X) ширина раскрыва Н изменялась в пределах (1 ^ 3X). Ширина щелевой линии w ( 1 , рис. 1) для всех антенн выбиралась одинаковой ( w = 3 мм). Проектирование антенн с учетом их электродинамических свойств производилось с учетом основных положений, изложенных в [8–10], измерение их диаграмм направленности производилось на установке, описанной в [11; 12].

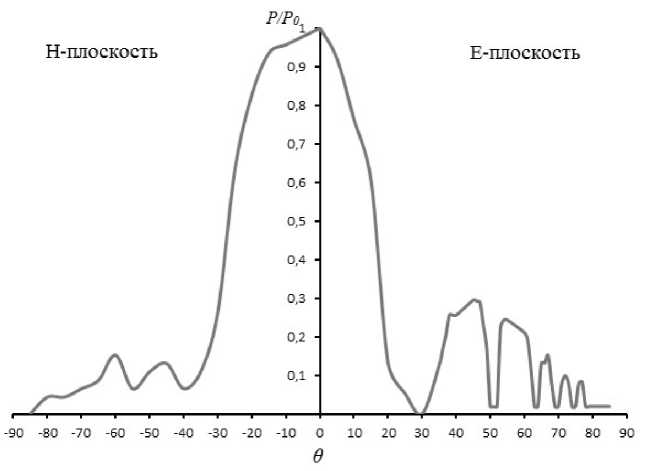

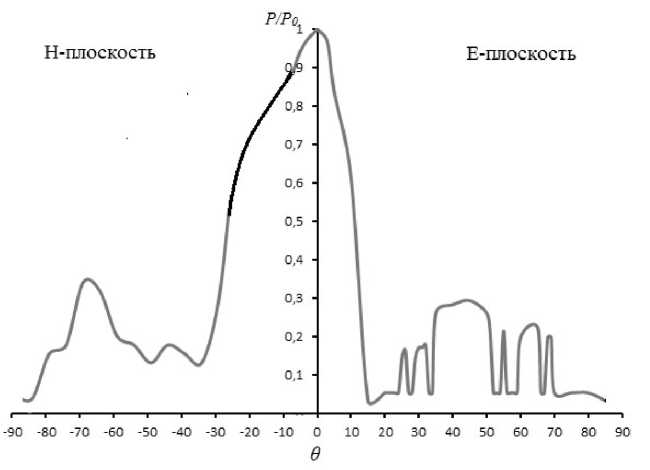

На рис. 6–8 представлены диаграммы направленности антенн в Е- и Н - плоскостях с шириной раскрыва Н = 30 мм (1X), 60 мм (2X) и 90 мм (3X),

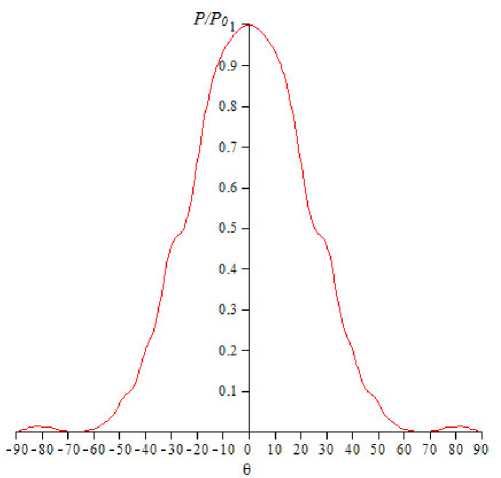

Рис. 6. Экспериментально измеренная диаграмма направленности исследуемой антенны для случая L = 150 мм, H = 30 мм

Рис. 7. Экспериментально измеренная диаграмма направленности исследуемой антенны для случая L = 150 мм, H = 60 мм

соответственно. Следует отметить, что форма ДН, измеренных на частоте 10 ГГц со х ранялась практически неизменной в диапазоне частот 5,9– 12,5 Г Г ц.

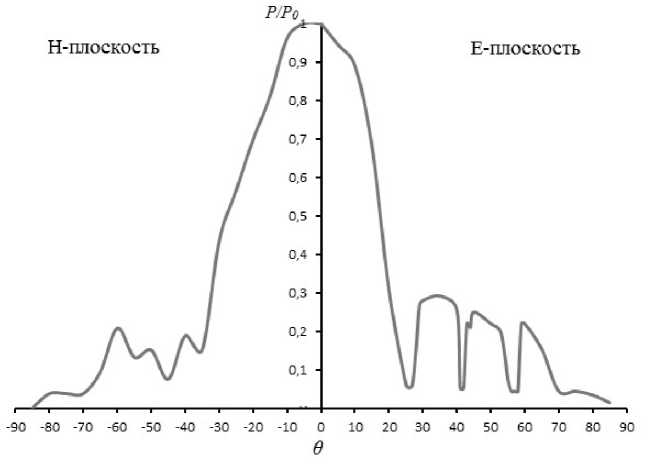

Из анализа экспериментально измеренных ДН видно, что при увеличении раскрыва антенны, их главный лепесток, как и в случае расчетных ДН (для Е-плоскости), сужается. При этом ширина экспериментально полученных ДН по половинной мощности составляла порядка 48° — в случае Н = 30 мм (1Х), 32° — в случае Н = 60 мм (2Х) и 20° — в случае Н = 90 мм (3Х), что хорошо согласуется с результатами расчета. Уровень боковые лепестков у экспериментально полученных ДН несколько выше, чем у расчетных и не превышал 0,3 от максимальной мощности.

Из графиков рис. 6–8 также видно, что в Н-плоскости главные лепестки ДН для одних и тех же значений раскрыва антенн несколько шире, чем в Е-плоскости. При этом их ширина, при изменении раскрыва антенн, оставалась практически неизменной. Кроме того, в Н-плоскости имеет место тенденция к увеличению УБЛ при увеличении раскрыва антенны, также, как в случае расчетных ДН.

Из полученных расчетных и экспериментальных результатов исследования плоских симметричных антенн с линейно расширяющимся выходом видно, что имеется явная зависимость ширины главного лепестка ДН в Е-плоскости от угла раскрыва (размера Н ). Это позволяет использовать данные разновидности антенн

Рис. 8. Экспериментально измеренная диаграмма направленности исследуемой антенны для случая L = 150 мм, H = 90 мм

в качестве базовых элементов в составе более сложных антенных системах, таких как дисковые антенные решетки [7], для улучшения и оптимизации их электродинамических характеристик. Полученные модельные представления позволяют заранее рассчитывать оптимальные геометрические размеры базовых элементов для соответствующих разрабатываемых новых перспективных антенных систем в области радио-, видеолокации, при разработке охранных систем и других радиоэлектронных устройств.

Список литературы Исследование плоских симметричных антенн с линейно-расширяющимся раскрывом для антенных решеток

- Janaswamy R., Schaubert D.H., Pozar D.M. Analysis of the transverse electromagnetic mode linearly tapered slot antenna // Radio Science. 1986. V. 21. P. 797-804.

- Фролов А.А., Гирич С.В., Заярный В.П. Изучение электродинамических характеристик антенн и антенных систем СВЧ-диапазона // Известия вузов «Радиофизика». 2009. Т. 52. № 4. С. 328-335.

- Фролов А.А., Гирич С.В., Заярный В.П. Изучение электродинамических характеристик плоских коротких антенн и антенных решеток СВЧ-диапазона // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2008. Т. 11. № 4. С. 33-39.

- Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров / пер с фран. под ред. К.С. Шифрина. М.: Наука, 1965. 780 с.

- Уолтер К. Антенны бегущей волны / пер. с англ. под ред. А.Ф. Чаплина. М.: Энергия, 1970. 448 с.

- Tai C.T. Dyadic Green’s Functions in Electromagnetic Theory. N.-Y.: IEEE Press, 1993.

- Дисковая антенна кругового обзора на симметричных щелевых излучателях / А.А. Фролов [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2012. Т. 15. № 4. С. 84-87.

- Неганов В.А., Раевский С.В., Яровой Г.П. Линейная макроскопическая электродинамика / под ред. В.А. Неганова. Т. 1. М.: Радио и связь, 2000. 509 с.

- Неганов В.А., Нефедов Е.И., Яровой Г.П. Электродинамические методы проектирования устройств СВЧ и антенн: учебное пособие для вузов / под ред. В.А. Неганова. М.: Радио и связь, 2002. 416 с.

- Неганов В.А., Нефедов Е.И., Яровой Г.П. Полосково-щелевые структуры сверх- и крайневысоких частот. М.: Наука; Физматлит, 1996. 304 с.

- Заярный В.П. Радиофизические свойства твердотельных слоистых структур с зарядовой связью: методы и информационные возможности для их определения. М.: Радио и связь, 2001. 212 с.

- Фролов А.А., Гирич С.В., Заярный В.П. Информационно-управляющая система для измерения характеристик антенн СВЧ-диапазона // Известия Волгоградского государственного технического университета. Сер. Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь. 2008. Вып. 2. С. 77-80.