Исследование показателей ударного движения боксера

Автор: Колодезников Кирсан Степанович, Колодезникова Маргарита Герасимовна, Кривошапкин Петр Иванович, Поскачин Николай Андреевич

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 4 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель. Исследовать динамику показателей скорости и ускорения удара боксера при различных целевых установках. Материалы и методы. Нами была применена компьютерная технология, система трехмерного биомеханического анализа движений Qualisys Medical посредством скоростных видеокамер. В эксперименте приняли участие два боксера высокой квалификации МС РФ по боксу - члены сборной команды России из Якутии. Результаты. По результатам исследования проведен детальный анализ ударного движения с различными целевыми установками боксеров и выявлены различия в скорости и силе в отдельных фазах ударного движения, которые влияют на эффективность. Целесообразно использовать в процессе обучения ударной технике с целью формирования у боксеров представления о разных способах и вариациях нанесения одного и того же удара. Заключение. Полученные данные позволили выявить различия технического действия боксеров и показали, что целевые установки влияют на характеристику ударного движения, хлесткости выполнения удара в боксе за счет закрепления мышц и суставов ударных звеньев.

Динамика скорости, ускорение, скорость, удар, бокс

Короткий адрес: https://sciup.org/147233621

IDR: 147233621 | УДК: 796.83 | DOI: 10.14529/hsm200414

Текст научной статьи Исследование показателей ударного движения боксера

Введение. Методы исследований физиологии и биомеханики в различных видах спорта рассматриваются многими учеными, так как именно понимание основы движения приводит к желаемому результату [2, 6, 9, 10]. В единоборствах, учитывая сложно координационные условия, современные методы исследования кинематических движений необходимы и изучаются многими исследователями [3, 4, 7, 8, 11]. Наибольший интерес вызывают работы с применением кинематических характеристик ударных движений с использованием компьютерных технологий [1, 5, 7].

Динамикой скорости называется изменение скорости движущегося тела. В спорте существует два вида заданий, требующих проявления максимальной скорости. В первом случае необходимо показать максимальную мгновенную скорость (в прыжках – к моменту отталкивания; в метаниях – при выпуске снаряда и т. п.); динамику скорости при этом выбирает сам спортсмен (например, он может начать движение чуть быстрее или медленнее). Во втором случае необходимо выполнять с максимальной скоростью (в минимальное время) все движения (например, спринтерский бег) [6].

Во многих движениях, выполняемых с максимальными скоростями, различают две фазы: 1) увеличение скорости (стартовый разгон), 2) относительная стабилизация скорости.

Характеристикой первой фазы является стартовое ускорение, второй – дистанционная скорость. Иными словами, способность быстро набирать «свою» максимальную скорость и способность передвигаться с большой скоростью относительно независимы друг от друга. Можно обладать хорошим стартовым ускорением и невысокой дистанционной скоростью и наоборот [2, 6].

Фазы ударных действий: замах – это движение, предшествующее ударному движению и приводящее к увеличению расстояния между ударным звеном и предметом, по которому наносится удар;

-

• ударное движение – это движение от конца замаха до столкновения;

-

• ударное взаимодействие – столкновение ударяющихся тел;

-

• послеударное движение – движение ударного звена тела после прекращения контакта с предметом, по которому наносится удар;

Координация движений при максимально сильных ударах подчиняется двум требованиям:

-

1) сообщение наибольшей скорости ударяющему звену к моменту соприкосновения с ударяемым телом. В этой фазе движения используются те же способы увеличения скорости, что и в других перемещающих действиях;

-

2) увеличение ударной массы в момент удара. Это достигается «закреплением» отдельных звеньев ударяющего сегмента путем

одновременного включения мышц-антагонистов и увеличения радиуса вращения [7]. Например, в боксе и карате сила удара правой рукой увеличивается примерно вдвое, если ось вращения проходит вблизи левого плечевого сустава, по сравнению с ударами, при которых ось вращения совпадает с центральной продольной осью тела [8]. Учитывая вышеизложенное, мы провели исследование показателей ударных движений боксера.

Цель исследования. Исследовать динамику показателей скорости и ускорения удара боксера при различных целевых установках.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе научно-образовательного центра по олимпийским и национальным видам спорта Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Нами было проведено измерение показателей удара дальней рукой с боевой стойки боксера в зависимости от поставленных целевых установок двух мастеров спорта РФ по боксу – членов сборной команды России.

Для получения данных ударного движения боксера мы применили компьютерную технологию «Qualisys Medical». Определили основные кинематические показатели при нанесении удара в зависимости от поставленных целей. Для конфиденциальности личности испытуемых мы отметили их условным обозначением «боксер 1» и «боксер 2».

Результаты исследования. По результатам полученных данных для наглядного сравнения изменения прироста динамики скорости и ускорения в зависимости от поставлен- ных конкретных целевых установок, задач, исследуемых при выполнении удара, мы сделали динамические графики ударов дальней рукой с боевой стойки и сравнительные анализы скорости (мм/с) и ускорения каждого удара (мм/с2). Цена деления шкалы времени при скорости записи 100 кадров в секунду равняется 0,01 с.

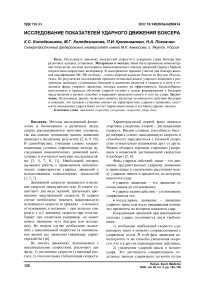

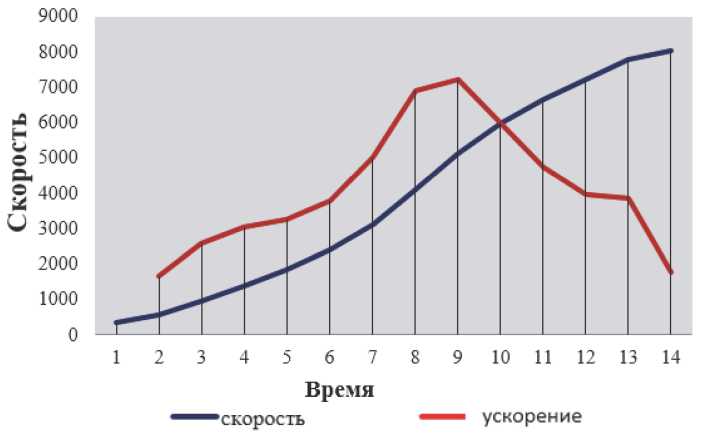

На рис. 1 данные выполнения удара боксера 1: как видно на графике, при целевой установке «максимально быстро» прирост динамики (ускорения) скорости наблюдается в середине удара боксера – с 0,04 до 0,1 с, а потом – постепенное снижение.

Снижение динамики (ускорения) скорости говорит о том, что в конце удара боксер одновременно и в нужный момент закрепляет звенья тела для повышения массы ударного сегмента, что снижает скорость до касания с целью. При целевой установке максимально быстро идет плавное снижение ускорения скорости, потому что удар выполнен на быстроту, поэтому здесь не приходится вкладываться в силу удара, здесь важна скорость, значит, и снижение происходит плавно, соответственно, закрепление звеньев тела слабое.

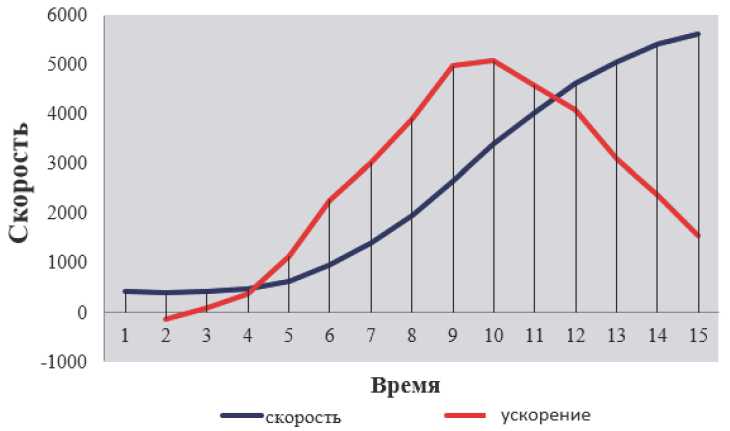

На рис. 2 установка «максимально быстро» выполненная боксером 2: график получился ломанный и более сложный, чем у боксера 1. Мы считаем, что это обусловлено тем, что удар существенно отличается техникой выполнения – он резкий, но из-за несогласованности движений и несвоевременного включения участвующих в ударе звеньев тела – таза, туловища, плеча и предплечья – видим

Рис. 1. Целевая установка «максимально быстро» (боксер 1)

Fig. 1. The punch performed as fast as possible (athlete 1)

прирост от 0,02 до 0,07 с, до 0,1 с удержание, затем резкое снижение за счет закрепления звеньев и опять прирост динамики скорости. Можно предположить, что испытуемый в конце удара постарался увеличить скорость и доработал.

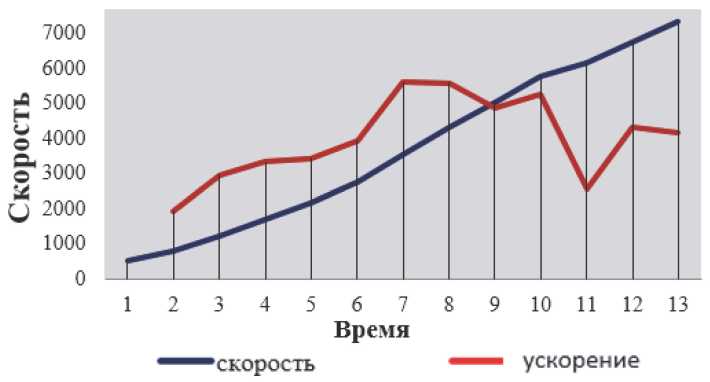

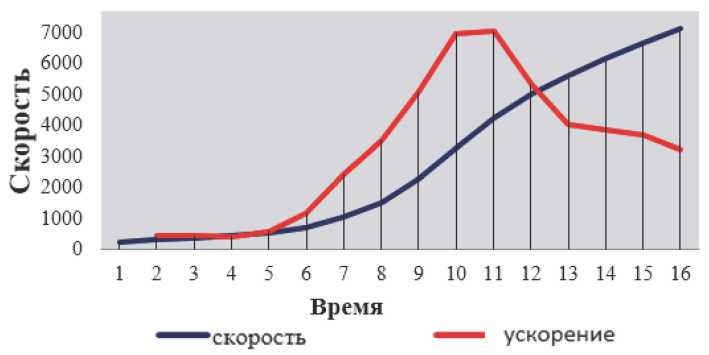

На рис. 3 прирост динамики скорости произошел на отметке от 0,04 до 0,11 с, это при задаче удара «максимально сильно». На графике видно, что это ускорение значительно различается по форме при целевой установке «максимально быстро», в конце удара происходит плавное снижение до 0,14 с, потом небольшой прирост на 0,15 с, до 0,16 с удержание, а затем снижение динамики скорости. Это говорит о том, что в конце удара до соприкосновения с целью боксер сильно закрепляет звенья, чтобы дать наибольшую силу – включает массу тела. Придает так называемый акцент удару.

При установке «максимально сильно» (рис. 4) увеличение происходит от 0,05 до 0,09 с – достаточно короткий прирост динамики скорости, и плавное снижение до прикосновения с целью. Как видно на графике, в конце боксер закрепляет звенья тела, участвующие в ударе, чтобы придать наибольшую силу при соприкосновении с целью, использует массу тела для увеличения силы удара. Придает так называемый акцент удару.

На рис. 5 прирост ускорения наблюдается от 0,06 до 0,11 с, здесь целевая установка – «максимально сильно и быстро». Здесь мы наблюдаем, что прирост, как и на предыдущих графиках, произошел в середине скорости удара, и в последующем – снижение, но снижение

Рис. 2. Целевая установка «максимально быстро» (боксер 2)

Fig. 2. The punch performed as fast as possible (athlete 2)

Рис. 3. Целевая установка «максимально сильно» (боксер 1)

Fig. 3. The punch performed as strong as possible (athlete 1)

Рис. 4. Целевая установка «максимально сильно» (боксер 2)

Fig. 4. The punch performed as strong as possible (athlete 2)

Рис. 5. Целевая установка «максимально сильно и быстро» (боксер 1)

Fig. 5. The punch performed as strong and fast as possible (athlete 1)

£ 6000

5000 s’ 4000

О зооо

1000 0 -1000

Время ^—скорость ^— ускорение

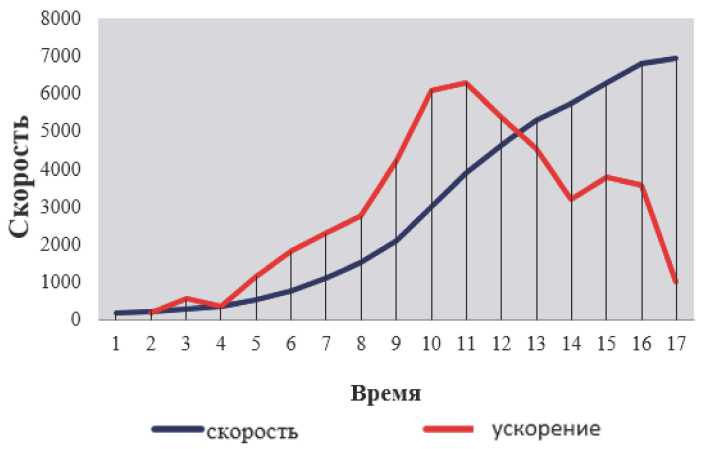

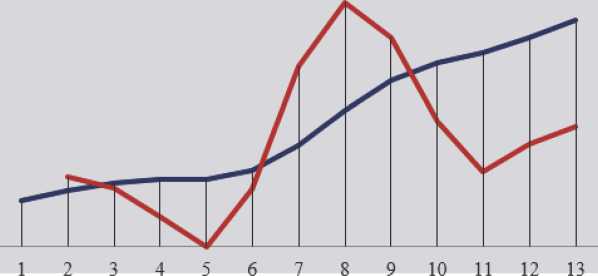

Рис. 6. Целевая установка «максимально сильно и быстро» (боксер 2) Fig. 6. The punch performed as strong and fast as possible (athlete 2)

более равномерное и имеет некоторое продолжение удара от 0,11 до 0,13 с. Резкое снижение динамики скорости за счет резкого закрепления звеньев и подачи массы тела – для увеличения силы удара, и продолжение (удержание) ее – для достижения наибольшего сокрушающего эффекта и акцентированности удара.

На рис. 6 с целевой установкой «максимально сильно и быстро» увеличение динамики скорости наблюдается от 0,05 до 0,08 с, резкое снижение за счет закрепления звеньев до касания с целью повышения массы сегмента и небольшой прирост для увеличения быстроты в ударном движении за счет целевой установки. Мы предполагаем, что удар у испытуемого не получился из-за того, что он хотел улучшить свой удар, но тем самым наоборот, ухудшил показатели, можно сказать, переусердствовал.

Заключение. Полученные данные показывают, что динамика скорости хорошо характеризует ударное действие боксера, акцентируя внимание на главные моменты, что один удар можно наносить с разными целями и задачами.

Показателем хлесткости удара является сравнительно медленный прирост скорости в начале и более быстрый прирост скорости в середине ударного движения. В финальной части удара идет снижение ускорения, что согласуется с исследованиями Л.В. Чхаидзе о закреплении мышц ударных звеньев за счет включения в работу мышц-антагонистов, для повышения ударной массы сегмента.

Скорость удара, как видно из полученных данных, во всех целевых установках и у обоих испытуемых практически одинакова.

Разная целевая установка значительно влияет на показатели скорости и, соответственно, на силу удара, особенно на динамику ускорения.

В боксе каждый удар наносится для определенных целей, например, ложные легкие удары, которые провоцируют на ответные действия и заставляют раскрыть защиту соперника или скрывают свои намерения, готовят коронный удар или атаку; удар может быть быстрым и точным для того, чтобы заработать очки и ввести тем самым соперника в тревожное состояние, заставить делать необдуманные действия и ошибки; взрывные и сильные удары – для нанесения сопернику чувствительных болевых ощущений или но- каута. Тренер должен научить своего воспитанника контролировать свои удары, наносить в различных вариациях с разными целями и задачами, что поможет существенно увеличить его арсенал технической подготовки.

Мастерство и техника у каждого боксера индивидуальна в зависимости от его антропометрии, физической подготовки и школы бокса. Использование в тренировочном процессе боксеров высокого класса инновационных технологий по всей вероятности может существенно повысить их эффективность.

Список литературы Исследование показателей ударного движения боксера

- Васильев, О. С. Современные методики биомеханических измерений: компьютеризированный динамометрический комплекс / О. С. Васильев, Н.Г. Сучилин // Теория и практика физ. культуры. - 2004. - № 3. - С. 13-16.

- Загоревский, В.И. Компьютерный синтез двигательных действий с управлением движений по кинематическому состоянию биомеханической системы / В.И. Загоревский, О. И. Загоревский // Теория и практика физ. культуры. - 2013. - № 7. - С. 10-15.

- Павленко, А.В. Варианты прямого удара рукой в контексте особенностей биомеханической структуры боксера / А.В. Павленко, А.А. Герасимов, А.В. Зимин // Ученые записки ун-та им. П. Ф. Лесгафта. - 2017. -№ 10 (152). - С. 179-182.

- Романов, Ю.Н. Анализ кинематических характеристик бокового удара правой руки в кикбоксинге / Ю.Н. Романов, А. С. Аминов, Е.Б. Перельман, К.Е. Рябина // Теория и практика физ. культуры. - 2016. - № 8. -С. 66-68.

- Романов, Ю.Н. Современные методики мониторинга функционального состояния кардиопульмональной системы, общей и специальной работоспособности кикбоксеров высшей квалификации / Ю.Н. Романов, А. С. Аминов, Л.А. Романова // Человек. Спорт. Медицина. - 2016. - Т. 16, № 1. - С. 34-41.

- Семченко, А.А. Функциональные изменения биодинамических параметров двигательного аппарата барьеристов при адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам / А.А. Семченко, А.В. Ненашева, А . В. Ворожейкина // Наука и спорт: современные тенденции. - 2018. - № 1 (18). -С. 106-111.

- Совершенствование акцентированных ударов, за счет повышения жесткости в кинематической цепи / С.Н. Неупокоев, Л.В. Ка-пилевич, О.В. Достовалова, Ю.П. Бредихина // Вестник Томского гос. ун-та. - 2011. - № 344. -С. 187-190.

- Чхаидзе, Л.В. Парадоксальное торможение конечностей человека при выполнении ударных баллистических движений / Л.В. Чхаидзе // Теория и практика физ. культуры. - 1998. - № 3. - С. 28-30.

- Hamstring strength and morphology progression after return to sport from injury / J.L. Sanfi Lippo, A. Slider, M.A. Sherry et al. // Med Sci sports Exerc. - 2013. - No. 45 (3). -P. 448-453.

- McDonald, C. Linear kinematics of the men's and woman's hurdles races / C. McDonald, J. Dapena // Medicine and Science in Sports Exercise. - 1991. - No. 23 (12). -P. 1382-1402.

- Psychophysiological Determinants of Successful Training and Competitive Activity of Martial Artists / V.I. Pavlova, D.A. Saraykin, Yu.G. Kamskova et al. // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. - 2017. - Vol. 9, No. 10. - P. 1792-1796.