Исследование полей промыслово-геологических параметров Визейского терригенного комплекса Соликамской депрессии

Автор: Мягкова Т.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Нефтегазовая геология

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Проанализировано изменение в пространстве промыслово-геологических параметров, полученных при исследовании нефтяных и нефтегазовых месторождений Соликамской депрессии, в результате чего был выявлен ряд более или менее выраженных зависимостей. Представлены характеристики амплитудной изменчивости параметров, сделаны выводы о связи их друг с другом.

Короткий адрес: https://sciup.org/147200692

IDR: 147200692

Текст научной статьи Исследование полей промыслово-геологических параметров Визейского терригенного комплекса Соликамской депрессии

Проанализировано изменение в пространстве промыслово-геологических параметров, полученных при исследовании нефтяных и нефтегазовых месторождений Соликамской депрессии, в результате чего был выявлен ряд более или менее выраженных зависимостей. Представлены характеристики амплитудной изменчивости параметров, сделаны выводы о связи их друг с другом.

Соликамская депрессия является частью Предуральского краевого прогиба, отделяющего Восточно-Европейскую платформу от Уральской складчатой области. На ее территории расположено 36 нефтяных и газовых месторождений: Сибирское, Ульяновское,

Уньвинское, Чашкинское, Юрчукское, Шершневское, Бельское, Мысьинское, Озерное, им. Архангельского, Логовское, Магов-ское, Пихтовое, Гежское, Цепельское и др. Сегодня их разработка является фактически единственным способом увеличения нефтедобычи в Пермском крае.

Цель исследования – анализ строения геологических полей нижне-, средневизейского терригенного комплекса Соликамской депрессии путем оценки амплитудной изменчивости, пространственных соотношений полей.

Основой для проведения анализа послужила работа А.Ф. Катошина (2002), в которой представлены схематические региональные карты следующих промыслово-геологических параметров в изолиниях:

толщина продуктивных отложений (hп), эффективная нефтегазонасыщенная толщина (hэф), отношение нефтегазонасыщенной толщины к толщине продуктивных отложений (hэф/hп), открытая пористость (Кп), проницаемость пород-коллекторов (Кпрг), нефтенасыщенность пород-коллекторов (Кн), коэффициент извлечения нефти (КИН), плотность нефти (ρ), коэффициент динамической вязкости в пластовых условиях ( н), содержание растворенного газа (b), удельные запасы нефти (Qуд) [1].

На эти карты были нанесены сетки в том же масштабе. В узлах сеток были взяты значения, которые затем были сведены в общую таблицу. По этим данным и был проведен анализ.

Названные параметры образуют систему и подвержены влиянию различных факторов внешней среды. Их изучение требует исследования признаков, которые характеризуются взаимозависимым пропорциональным изменением своих количественных показателей. Вероятностный характер геологических закономерностей предопределяется тем, что действующие при их формировании естественные факторы по своему влиянию на процесс не однородны. Одни из них способствуют образованию естественного закономерного сочетания, а другие стремятся его разрушить. Такого рода зависимости получили название корреляционных. Поэтому необходимо их сопоставить путем вычисления статистических характеристик.

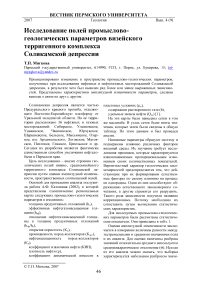

Для исследуемых промыслово-геологических параметров были рассчитаны статистические показатели. Они приведены в табл. 1.

Оценка амплитудной изменчивости заключается в измерении величины разности между экстремальными и средними значениями поля и их анализе. Для оценки величины разброса значений относительно среднего используется среднеквадратическое отклонение ( ). Исходя из его анализа можно сказать, что выборка характеризуется небольшим разбросом значе-

ний поля относительно среднего.

Чтобы иметь возможность сравнивать амплитудную изменчивость полей различных показателей, используется относительный по- казатель называемый коэффициентом вариации V, где среднеквадратическое отклонение нормируется по среднему.

Таблица 1. Характеристики амплитудной изменчивости промыслово-геологических параметров (N – количество измерений; V – коэффициент вариации, %; U – среднее значение;

a - среднеквадратическое отклонение)

|

h п |

h эф |

h эф /h п |

К п |

К прг |

К н |

КИН |

p |

Rн |

Q уд |

b |

|

|

N |

79 |

71 |

89 |

85 |

68 |

82 |

94 |

85 |

57 |

64 |

61 |

|

V |

54.41 |

61.80 |

29.61 |

12.41 |

89.77 |

5.56 |

27.13 |

1.74 |

52.67 |

66.52 |

36.68 |

|

U |

14.23 |

5.68 |

0.39 |

0.14 |

0.16 |

0.79 |

0.31 |

0.83 |

2.10 |

0.35 |

150.95 |

|

a |

7.74 |

3.51 |

0.12 |

0.02 |

0.14 |

0.04 |

0.08 |

0.01 |

1.10 |

0.23 |

55.37 |

Принципиально важно выявить корреляционные зависимости между каждым из этих параметров.

Связь считается очень слабой, если оценка коэффициента корреляции по абсолютной величине меньше 0.25, слабой если она нахо- дится в интервале 0.25 – 0.5, тесной – в интервале 0.5 – 0.75, очень тесной, ели она больше 0.75 [2].

В результате корреляционного анализа стало ясно, что связь существует не во всех случаях (табл. 2).

Таблица 2. Оценка коэффициентов корреляции между параметрами

|

h п |

h эф |

h эф /h п |

К п |

К прг |

К н |

КИН |

P |

Rн |

Q уд |

b |

|

|

h п |

1 |

||||||||||

|

h эф |

0.92 |

1 |

|||||||||

|

h эф /h п |

0.04 |

0.26 |

1 |

||||||||

|

К п |

0.12 |

0.18 |

0.26 |

1 |

|||||||

|

К прг |

0.78 |

0.61 |

-0.20 |

0.34 |

1 |

||||||

|

К н |

0.34 |

0.53 |

0.28 |

0.59 |

0.06 |

1 |

|||||

|

КИН |

0.84 |

0.82 |

0.01 |

0.17 |

0.78 |

0.16 |

1 |

||||

|

P |

0.16 |

0.08 |

0.14 |

0.80 |

0.47 |

0.50 |

0.07 |

1 |

|||

|

A н |

-0.25 |

-0.26 |

0.07 |

0.70 |

0.18 |

0.41 |

-0.35 |

0.81 |

1 |

||

|

Q уд |

0.78 |

0.87 |

0.19 |

0.20 |

0.51 |

0.39 |

0.75 |

-0.04 |

-0.35 |

1 |

|

|

b |

0.13 |

0.30 |

0.21 |

-0.56 |

-0.20 |

-0.37 |

0.14 |

-0.80 |

-0.77 |

0.21 |

1 |

Оказалось что зависимости в подавляющем числе случаев прямые, а в некоторых случаях обратные:

связь между мощностью нефтегазонасыщенной толщи и мощностью продуктивных отложений явная и прямая;

коэффициент извлечения нефти напрямую зависит от мощности продуктивных отложений;

связь удельных запасов нефти и КИН с мощностью продуктивных отложений явная и прямая;

нефтенасыщенность зависит от открытой пористости напрямую;

между плотностью и вязкостью нефти и открытой пористостью пород-коллекторов отсутствует явная связь, но в таблице видно что связь тесная, по-видимому, это объясня- ется тем, что более плотная и вязкая нефть мигрирует по пути наименьшего сопротивления, который в данном случае может характеризоваться более высокими значениями пористости;

коэффициент извлечения нефти зависит от проницаемости;

запасы месторождения зависят от коллекторских свойств;

КИН напрямую зависит от удельных запасов нефти;

связь между динамической вязкостью, содержанием растворенного газа и плотностью нефти явная и объясняется физико-химическими свойствами нефти.

Хотелось бы отметить некоторые особенности сделанного анализа. Известно, что коэффициент извлечения нефти зависит от свойств нефти, чем больше плотность и вязкость нефти, тем меньше КИН, при определении нефтеотдачи нередко изучается ее зависимость от плотности. В табл. 2, представляющей результаты корреляционного анализа, связь не отмечена. Коэффициент корреляции, описывающий взаимоотношения КИН и плотности нефти равен 0.07, КИН и вязкости нефти – -0.35, КИН и содержания растворенных газов – 0.14. В первом и третьем случаях связь характеризуется как очень слабая, а во втором – слабая, обратная. Видимо, существенное влияние оказывают другие факторы, в частности – соотношение вязкостей нефти и вытесняющей воды и т.д. Далее можно отметить, что подтвердились некоторые связи, имеющие под собой теоретическую основу, например, отношение содержания растворенных газов и плотности нефти (r = -0.80). Также известно, что полученные корреляционные поля обладают гетерогенностью той или иной степени, что объясняется влиянием некоторых факторов среды. Это может быть тектониче- ское строение или литологический состав пород и т.д.

Установленные закономерности имеют значение для предварительного прогнозирования по ограниченному количеству измерений на начальных стадиях геологического изучения недр. Кроме того, интерпретация подобных зависимостей представляет интерес и в теоретическом аспекте.

Список литературы Исследование полей промыслово-геологических параметров Визейского терригенного комплекса Соликамской депрессии

- Катошин А.Ф. Альбом региональных схематических карт промыслово-геологи-ческих параметров основных нефтегазоносных толщ северо-востока Пермского Прикамья/А.Ф. Катошин, Горный институт УрО РАН, Пермь, 2002. 74 с.

- Мягков В.Ф. Геохимический метод парагенетического анализа руд/В.Ф. Мягков. М.: Недра, 1984.