Исследование поселения Осиновое Озеро в Амурской области в 2009 году

Автор: Нестеров С.П., Юн Кванджин, Хан Джисун, Шин Хи Квон, Хабибуллина Я.Ю., Ли Кнха, Пак Джонсэн, Шеломихин О.А., Лоскутов В.Д., Хун Гунмук

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521549

IDR: 14521549

Текст статьи Исследование поселения Осиновое Озеро в Амурской области в 2009 году

Озеро Осиновое – старичного происхождения, является остатком одной из проток Амура. Его длина составляет около 3,5 км. Западный берег в настоящее время представляет собой безлесное пространство – сельскохозяйственные поля. В древности это был, судя по топографическим наблюдениям, большой амурский остров. Восточный берег оз. Осинового сейчас занят Новопетровской рощей – лесным массивом, состоящим из осин, берез, зарослей лимонника китайского, дикого винограда и других редких растений дальневосточной флоры (является памятником природы, охраняемым государством). Длина рощи примерно 2,8 км, ширина 90–330 м. Восточнее неё лежит пойма небольшой речки Дунайки, которая вытекает из оз. Белоберёзового, находящегося в 2,7 км северо-западнее оз. Осинового. Таким образом, участок восточного берега оз. Осинового в древности представлял собой один из островов в русле Амура. Известные археологические памятники расположены в Новопетровской роще.

Древние памятники на восточном берегу оз. Осинового были обнаружены в 1961 г. в 270–360 м от его юго-восточной оконечности. Здесь в 1965 г. во время раскопок неолитического поселения было исследовано одно средневековое жилище, датированное по китайским монетам «кайю-ань тунбао» серединой VIII в. [Деревянко, 1975, с. 40–46]. Средневековое поселение располагается примерно в одном километре от его юго-восточной оконечности, в 1,3 км северо-западнее с. Войково Константиновского района, что находится на противоположном берегу озера, и в 480 м северозападнее неолитического поселения (рис. 1, 1 ). Поселок на современной поверхности представлен 21 большой глубокой западиной. Они вытянуты вдоль берега озера в две линии с нерегулярным расположением.

В 2009 г. на поселении работала международная российско-корейская экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН и Государственного исследовательского Института культурного наследия Республики Кореи.

Для раскопок была выбрана западина 2, вокруг которой разбит раскоп 10×15 м (координаты N 49o36'12.2" E 128o12' 25.9"). Западина располагалась ближе к берегу озера и имела подквадратные очертания 5,2×5,2 м. Ее глубина от уровня современной поверхности составляла 87 см. На площади в 150 м2 было исследовано жилище 2 и околожилищное пространство с южной стороны, где обнаружены две большие ямы.

Рис. 1. Местонахождение памятника Осиновое Озеро в Приамурье ( 1 ), план жилища 2 на уровне рамы-основы и пола ( 2 ) и его разрез с южной стороны ( 3 ).

Стратиграфическая ситуация на поселении в данном месте была изучена по разрезам четырех стенок раскопа, а также по трем бровкам (с двух их сторон): одной – по линии север–юг, двух – запад–восток. Было выяснено, что часть напластований в южной части раскопа сразу под дерном представляет остатки выкида из глубокого жилищного котлована. Севернее, восточнее и западнее от жилища этого слоя нет. Здесь сразу под дерном залегает погребенная почва, с которой строилось жилище.

Размеры котлована, который ориентирован сторонами по странам света, на верхнем уровне составили примерно 5,6×5,6 м. В его пределах зачищены деревянные обугленные остатки конструкции жилища. Судя по сохранившимся деталям, основу жилища составляла рама-основа из четырех бревен. Концы северного и южного бревна лежали поверх концов восточного и западного бревна. С внешней стороны рамы вплотную друг к другу были поставлены плашки или доски, составляющие стенку жилища. Она отделяла жилое пространство от стен земляного котлована. С северной и восточной стороны зафиксировано по 18 вертикальных плах, с западной – 20, с южной – 16. Для гидроизоляции использовалась береста, которой были обёрнуты деревянные стены. Глубина котлована жилища от уровня древней погребенной почвы была примерно 100 см. Размеры жилища составили: северная сторона – 5,16 м, западная и восточная – 4,9 м, южная – 4,95 м. Следы опорных столбов под стропила отсутствуют. Эта деталь сближает осиноозёрское жилище с постройками с р. Буреи (Большие Симичи, Букинский Ключ–1) [Древности Буреи, 2000, с. 148–155; Нестеров, Шеломихин, 2002].

В середине интерьера располагался очаг подквадратной формы (75–85×75–80 см). Его основание было заглублено ниже пола на 15 см. По периметру очажной ямы имелась деревянная обкладка. В заполнении очага найдено круглое изделие диаметром примерно 10 см, изготовленное из фрагмента сосуда. В его середине просверлено отверстие. Около очага с западной стороны лежал большой камень-сиденье (длина 22–26 см, ширина 18,5 см, высота 16 см), на котором видны следы заточки металлических ножей и выбоины от использования одной из его поверхностей в качестве наковальни (рис. 1, 2, 3 ).

Вход в жилище однозначно не определяется. Учитывая расположение сосудов и свиных челюстей в интерьере жилища, можно предположить, что он мог быть в западном или в южном скате постройки. Южная стенка жилища практически не сохранилась. Но с данной стороны на околожи-лищном пространстве зафиксировано наибольшее количество керамических черепков от разбитой посуды. Здесь также были две глубокие ямы, в заполнении которых обнаружены фрагменты керамики, идентичной той, что из жилища. Наибольшая их концентрация происходит из первого горизонта слоя 2, который является выбросом из котлована жилища, а после постройки его – дневной поверхностью для обитателей поселения. Ниже этого уровня концентрация артефактов падает, но остается доста-

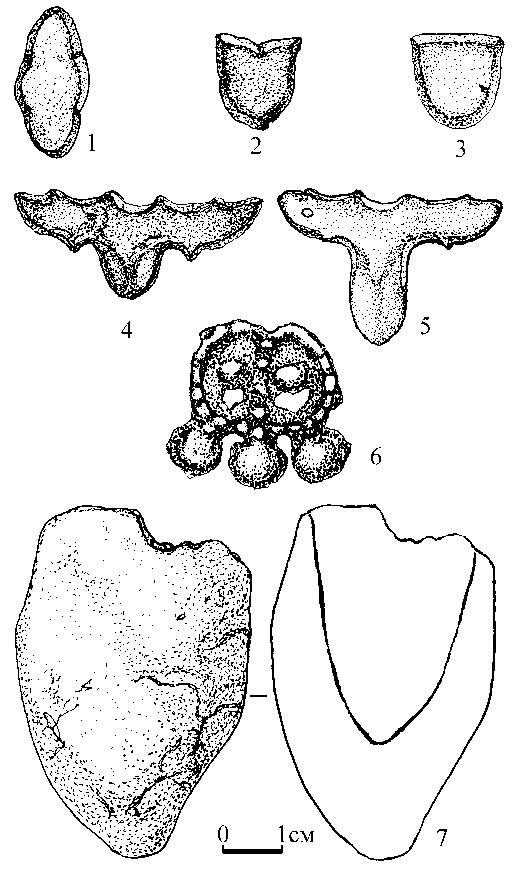

Рис. 2. Находки из жилища 2 Осинового Озера. 1–6 – серебряные бляшки, 7 – керамический тигель.

точно высокой, по сравнению с северной, с восточной и, отчасти, с западной площадками около жилища. В западной стенке жилища, которая сохранилась относительно хорошо, со смещением к юго-западному углу имелся разрыв в раме-основе в виде понижения с чашевидным дном. Его верхняя часть представляла собой заполнение ярко–оранжевого цвета, свидетельствующего о сильном огне в данном месте. Примерно напро- тив этого разрыва, ближе к очагу лежал камень-сиденье. В некоторых жилищах, например, в жилище 4 памятника Большие Симичи, аналогичный камень лежал со стороны входа [Древности Буреи, 2000, с. 329, рис. 103].

На полу жилища, который был покрыт суглинком и утрамбован, найдены 6 нижних челюстей свиньи, в одном случае дикого кабана, которые лежали по периметру пола. Археологически целые лепные сосуды найдены у северной стенки жилища и в его юго-восточном углу (всего 9). Все они принадлежат к троицкой группе керамики. В тоже время, рядом с лепным сосудом № 3 на полу лежали обломки сосуда, изготовленного на гончарном круге. В заполнении северо-западной части жилища, среди деревянных плашек обнаружены серебряные, или бронзовые, легированные большим количеством серебра (по предварительному определению к.и.н. И.А. Дуракова) пять бляшек и два наконечника от подвесных ремешков пояса уйгурского типа (рис. 2, 1–3 ). Две серебряные бляшки, похожие на стилизованные головы лосей в фас, найдены на полу под западным бревном рамы-основы (рис. 2, 4, 5 ). Одно серебряное ажурное украшение с необработанными краями найдено в слое 2 южнее жилища (рис. 2, 6 ). Керамический тигель со следами воздействия высокой температуры и капельками серебра внутри обнаружен в восточной части жилища недалеко от очага (рис. 2, 7 ).

На берегу озера, напротив средневекового поселения, были поставлены 2 шурфа (1Ч2 м). Сезонный подъем воды в озере приводит к тому, что из прибойной полосы начинает вымываться археологический материал. В 2009 г. в результате размыва были найдены два фрагмента нижних челюстей свиней. Археологический материал из шурфов, состоящий из фрагментов лепной керамики троицкого типа, показал, что береговая линия озера использовалась жителями посёлка для выброса мусора и бытовых отходов.

Особенностью материала, полученного при раскопках жилища 2, можно считать присутствие, как в погребенной почве, так и на полу жилища наряду с лепной керамикой троицкого типа фрагментов станковой посуды. Подобное сочетание керамической посуды в жилищах троицкой группы мохэ в Амурской области встречено впервые. Наличие тигля и отлитой, но необработанной бляшки (не были убраны следы литейных швов), а также разрозненных бляшек пояса, может свидетельствовать о том, что в данном жилище жил человек, специализировавшийся на изготовлении украшений из цветного металла (литейщик-ювелир).

Предметный комплекс, полученный при раскопках, позволяет датировать данное жилище VI I I–Х вв. и отнести к троицкой группе мохэ (бохай-цам), однако по конструкции жилище 2 принадлежит к домостроительной традиции населения михайловской культуры (бэй шивэй), которые к Х в. были ассимилированы пришедшими из Маньчжурии группами бо-хайских мохэ.