Исследование поселения Устьянка-Водопой в 2012 году

Автор: Кирюшин К.Ю., Ситников С.М., Сафронов М.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521932

IDR: 14521932

Текст статьи Исследование поселения Устьянка-Водопой в 2012 году

Кулундинская степь является одной из самых интересных культурноисторических провинций. Эта равнина приподнята над уровнем моря на 100–200 м, имеет плоскую с небольшими уклонами поверхность. Здесь встречаются многочисленные бессточные впадины, занятые солончаками и озерами, участки с бугристым и грядовым рельефом эолового происхождения [Рассыпнов, 2000, с. 25]. Реки Кулунды имеют неглубокие долины, извилистое русло, невысокие и широкие уступы террас [Ревякин, Пушкарев, Ревякина, 1989, с. 11]. В центральной части Кулундин-ской степи рек немного. Общее их число не более двадцати. Наиболее крупными и многоводными являются Бурла, Суетка, Кулунда и Кучук [Камбалов, 1952, с. 58]. Бурла берет свое начало в 25 км к западу от р. Оби в Приобском Увале. Верховья лежат среди целого ряда мелких озер, часть которых весной соединяется с рекой. Долина реки частично покрыта сосновым лесом, берега низкие, местами заболоченные. В среднем течении река разбивается на ряд проток, протекает через ряд озер – Малое Топольное, Песчанное, Хомутное, Кобанье и др. и впадает в Большое Топольное [Там же]. В прошлом Бурла из озера Большого То-польного текла дальше на юго-запад и через озеро Осолодочное впадала в Ажбулат [Поползин, 1967, с. 240]. В настоящее время эти озера пересохли и наполняются водой только весной [Камбалов, 1952, с. 65]. В целом для рек Кулундинской равнины характерно снеговое питание, с весенним полноводьем, в летнее время они мелеют, во многих местах пересыхают [Сидоренко, 1972, с. 30].

На территории Кулундинской степи находятся многочисленные озера, разнообразной площади – от трех-пяти до десятков тысяч гектаров. Озера мелкие, их глубина редко превышает 3–4 м [Камбалов, 1952, с. 59]. По свойствам воды озера Кулунды делятся на соленые, горько-соленые и пресные. Наиболее многочисленные в степи горько-соленые и соленые озера. К ним относятся озера Кулундинское, Кучукское, Бурлинское, Большое и Малое Яровое и множество мелких озер [Там же]. Вторую группу озер Кулунды составляют проточные пресные озера, находящиеся в системах рек Бурлы, Касмалы, Барнаулки, характерной особенностью которых явля- ется сильно удлиненная форма и последовательное расположение одного за другим. Помимо проточных озер в системах указанных рек, на их водоразделах разбросаны небольшие замкнутые озера, в большинстве своем не имеющие постоянной связи с рекой и соединяющиеся лишь во время больших весенних паводков [Камбалов, 1952, с. 60]. Третью группу составляют небольшие блюдцеобразные озера, в беспорядке разбросанные по всей степи. Многие из них пресные и наполняются водой только в весенне-осенний период [Там же]. Общее число озер в Кулундинской степи превышает две тысячи [Там же].

Озера Хорошее, Песчаное, Хомутиное, Кабанье в системе р. Бурла относятся ко второму типу. В 1983–84 гг. В.С. Удодовым была открыта стоянка каменного века на северном берегу оз. Кабанье - Кабанье-1 [Кунгуров, Удодов, 1990]. Большую часть собранной коллекции авторы публикации отнесли к мезолиту - раннему неолиту, а часть артефактов , которая по их мнению, относится к эпохе палеолита была опубликована. В последующей публикации были введена в научный оборот «оставшаяся часть коллекции» [Кунгуров, Удодов, 1993] памятников Усть-Курья, Кабанье и Береговое. Эти материалы авторы датировали ранним неолитом. Коллекция артефактов с оз. Кабанье представлена 75 артефактами [Там же], значительная часть которых отходы производства – 31 экз. орудийный набор представлен четырьмя наконечниками стрел на отщепе, тринадцатью скребками. Орудия на пластинах представлены пластиной с ретушью и усеченными пластинами. Наиболее интересна находка шлифованного тесла [Там же]. К сожалению, в настоящее время территория памятника затапливается водами озера, заросла камышом и недоступна для исследования.

В 1993 г. на южном берегу оз. Кабанье в 1,2 км к востоку от с. Устьянка Бурлинского района Алтайского края выявлено поселение, получившее название Устьянка-Водопой [Гельмель, 1995]. Группой школьников археологического кружка Центра детского и юношеского творчества г. Славгорода под руководством Ю.И. Гельмеля у самой кромки воды собрано 42 фрагмента керамики и 33 каменных артефакта. Собранные коллекции отнесены к неолиту и раннему металлу [Там же].

Летом 2012 г. авторами статьи проведено обследование территории памятника. На берегу озера на первой надпойменной террасе каменных артефактов не обнаружено. Небольшое количество каменных отщепов обнаружено на кромке воды. В 2012 г. в реке Бурла и в озерах ее системы уровень воды был очень низкий. Глубина воды на расстоянии 10–30 м от берега колебалась от 0,25 до 0,7 м. На удалении от кромки воды до 30 м от берега на дне озера в воде были видны керамика, изделия и отходы каменной индустрии.

Было принято решение при помощи небольших ручных сит промыть грунт со дна озера на участке размерами 8 х 8 метров. Глубина воды в данном месте колебалась от 0,25 до 0,5 м. Используя сита, на этой площади был снят грунт на глубину 0,15–0,2 м. В результате мы можем предпола- гать, что получена выборка, отражающая распределение каменных артефактов и керамики на какой-то части поселения.

В результате «подводной археологии» получена коллекция каменных артефактов, насчитывающая 113 предметов.

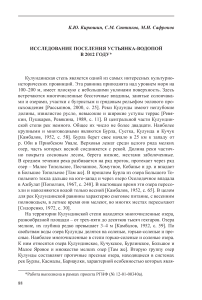

Техника первичного расщепления представлена призматическим одноплощадочным монофронтальным нуклеусом средних размеров высотой 4,3 см. (рис. 1, 1 ) Поверхность скалывания у данного нуклеуса расположена на торцевой части заготовки и не заходит на латерали. Ударная площадка неправильной трапециевидной формы – латерально-скошенная, выполнена одним крупным сколом. На фронте скалывания неправильной трапециевидной формы по контуру имеются заломы.

Орудийный набор 54 экз. составляют орудия на пластинах, на технических сколах с нуклеусов и на отщепах.

Орудия на пластинах – 13 экз., представлены пластинами с ретушью – 4 экз. (рис. 1, 7, 9 ), остриями – 1 экз., резцами – 1 экз., концевыми скребками – 3 экз. (рис. 1, 2, 13, 14 ) и усеченными пластинами – 3 экз. (рис. 1, 5, 8 ).

Орудия на технических сколах с нуклеусов – 2 экз. Это острие, выполненное на пластинчатом отщепе, и резец, выполненный на сколе фронта нуклеуса (рис. 1, 3 ).

Орудия на отщепах (41 экз.) представлены скребками – 18 экз., остриями – 2 экз., проколками – 2 экз., отщепами с ретушью – 13 экз., обломками орудий – 6 экз., и небольшим топориком – 1 экз.

Скребки – 18 экз. Встречены следующие типы скребков: полуовальные скребки –5 экз. (рис. 1, 16 ), овальные (круглые) скребки – 5 экз. (рис. 1, 4, 17–19 ), двойные скребки – 3 экз., скошенные – 2 экз., веерообразные 1 экз. Своими размерами выделяется скреблышко, изготовленное на обычном отщепе, – 1 экз. Встречено пять обломков скребков (рис. 1, 20 ).

Острия типичные асимметричные – 2 экз.

Проколки срединные – 2 экз. Рабочие кромки оформлены мелкой модифицирующей разнофасеточной альтернативной ретушью (рис. 1, 12 ).

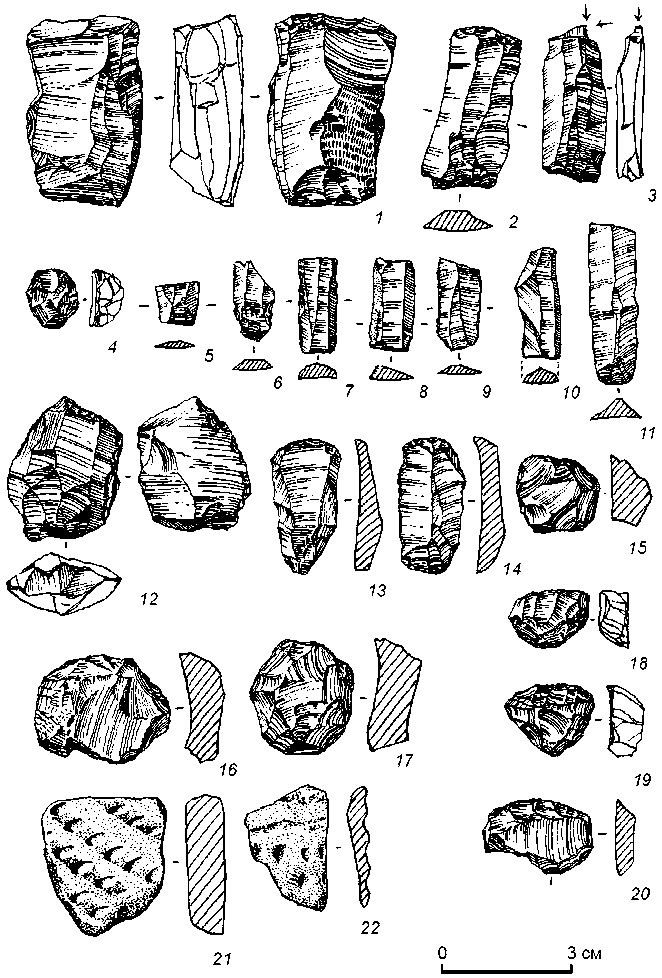

Топорик – 1 экз. (рис. 2). Выполнен на плитке крупного размера. Серией крупных и средних разнофасеточных модифицирующих сколов, обработан периметр изделия. Орудие имеет выпуклое лезвие, сильно забитое, очень сработанное.

Отщепы с ретушью – 13 экз. Представлены обычными отщепами мелких – 8 экз. и средних размеров – 5 экз.

Отходы производства – самая многочисленная категория артефактов – 73 экз. Представлены осколками, отщепами, чешуйками и фрагментами пластин без вторичной обработки.

Осколки 18 экз., из них крупного размера – 1 экз., среднего – 7 экз. и мелкого – 11 экз. Отщепы – 46 экз. Среди них вторичный отщеп мелкого размера и обычные отщепы – 45 экз., из них, среднего размера – 2 и мелкого – 42 экз. Чешуйки – 6 экз. Фрагменты пластин – 2 экз., из них один дистальный и один проксимальный фрагменты.

Рис. 1 . Поселение Устьянка-Водопой.

1 – нуклеус; 2, 4, 13–20 – скребки; 3 – резец; 5–11 – пластины; 12 – проколка;

21, 22 – керамика.

Рис. 2. Поселение Устьянка-Водопой. Каменный топорик.

Встречено 17 фрагментов керамики, в основном мелких размеров. К сожалению сохранность ее очень плохая. Орнамент замыт и плохо читается. Несколько фрагментов орнаментированные отпечатками гребенчатого штампа могут датироваться эпохой развитой бронзы. Несколько фрагментов орнаментированные каплевидными вдавлениями могут относится к эпохе неолита (рис. 1, 21, 22 ).

Эпоха неолита до настоящего времени остается белым пятном на археологической карте Кулунды. После того как в 1969 г., в Карасукском районе Новосибирской области проводились работы Западно-Сибирского отряда ИА АН СССР под руководством М.Ф. Косарева [Косарев, Куйбышев, 1974], целенаправленного изучения памятников неолита Кулунды не проводилось. В ходе работ 2012 г. получены новые интересные материалы. Требуется целенаправленное исследование озер системы р. Бурла в Алтайском крае. Расположение известных памятников эпохи неолита Кулунды позволяет сделать вывод, что неолитическое население этого региона ориентировалось на использование биоресурсов водоемов. В связи с этим мы можем столкнуться с тем, что большинство памятников этого времени могут быть разрушены в результате водной эрозии. Не исключено, что стоит рассмотреть вопрос о перспективах изучения памятников оказавшихся на дне водоемов на небольшой глубине.