Исследование постоянной миграции населения депрессивных регионов России

Автор: Чернышев Константин Анатольевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Молодые исследователи

Статья в выпуске: 4 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

Развитие России в постсоветский период характеризуется усилением межрегиональных социально-экономических различий, появлением разного рода проблемных, в том числе депрессивных, территорий. К группе депрессивных регионов относится десять субъектов РФ, где экономический спад сопровождается сокращением численности жителей и оттоком населения в результате безвозвратной миграции. Целью работы стало выявление специфики миграционных процессов в экономически депрессивных регионах России и разработка предложений по оптимизации миграционной политики. Информационную базу исследования составили официальные данные Росстата. В статье проведён анализ процессов постоянной миграции населения российских депрессивных регионов, предложена периодизация миграции населения за постсоветский период и определены причины происходивших изменений. Определены показатели миграционного прироста и убыли населения в депрессивных субъектах РФ по потокам постоянной миграции: межрегиональной, международной со странами ближнего и дальнего зарубежья. Для анализа миграционного обмена с зарубежными странами рассчитаны коэффициенты интенсивности миграционных связей, ранее использовавшиеся только в исследованиях внутрироссийской миграции. В формировании территориальной структуры потоков постоянной миграции определяющее значение имела близость к отдельным государствам и традиционные связи регионов. Выявлены особенности миграционной ситуации в экономически депрессивных регионах. Потери населения происходят в результате межрегиональной миграции. В международной миграции отмечается миграционный прирост за счёт стран СНГ. Указывается на положительные последствия притока мигрантов из стран бывшего СССР: восполнение потерь населения, возникающих в результате естественной убыли, межрегиональной миграции и эмиграции в развитые страны дальнего зарубежья. Поток иммиграции в депрессивные регионы тормозит процесс старения постоянного населения, сокращает гендерную диспропорцию. Указывается на более благополучную миграционную ситуацию в регионах, относящихся к Центральному федеральному округу, привлекательных для мигрантов из стран ближнего зарубежья. Сложившаяся миграционная ситуация является следствием проблем экономической и социальной сфере депрессивных регионов. Решение проблемы миграционного оттока требует усилий, предпринимаемых совместно федеральными и региональными органами власти.

Россия, депрессивные регионы, постоянная миграция, миграционный отток, коэффициент интенсивности миграционных связей, постсоветский период

Короткий адрес: https://sciup.org/147109973

IDR: 147109973 | УДК: 314.7 | DOI: 10.15838/esc.2017.4.52.15

Текст научной статьи Исследование постоянной миграции населения депрессивных регионов России

Введение. Развитие России в постсоветский период характеризовалось значительными трансформационными процессами, обусловленными стремительным переходом к рыночной экономике и её последующим становлением. Одним из последствий радикальных преобразований, затронувших практически все сферы жизни общества, стало усиление межрегиональной социально-экономической дифференциации, появление разного рода проблемных территорий.

В качестве одного из типов таких территорий можно выделить депрессивные регионы, которые в процессе перехода от планового хозяйствования к рыночным отношениям стали отличаться сравнительно низкими экономическими показателями, хотя в прошлом эти регионы были развитыми, занимая по ряду производств ведущие места в стране. В качестве главного критерия депрессии обычно называется спад производства, прежде всего в промышленности [5; 15]. Нередко целые субъекты федерации обладают выраженными качествами депрессивности.

Возникновение очагов региональной экономической депрессии в постсоветский период связано как с проблемами адаптации регионов к изменившимся условиям хозяйствования, так и снижением конкурентоспособности «старых» отраслей промышленности. Негативные изменения в экономике регионов определили социальные последствия, поскольку «тотальная территориальная депрессия в российском варианте всегда имеет исключительно мощный социальный крен: вслед за экономическим потенциалом начинает стремительно разрушаться социальный и эти процессы подстёгивают друг друга» [4, с. 252-253]. Спад производства сопровождался ростом безработицы, снижением уровня жизни, распространением негативных социальных явлений, а также различными проблемами в демографический сфере (рост смертности, снижение рождаемости, миграционная убыль) и др.

Отдельные авторы предлагают рассматривать отрицательное сальдо миграции в качестве одного из критериев депрессии [7]. С нашей точки зрения использование показателя миграционной убыли (как и показателей воспроизводства населения) не в полной мере отражает суть региональной депрессии как в первую очередь экономического явления. Уровень и темпы развития регионов оказывают влияние на процессы миграции [20], однако отток населения может быть обусловлен как длительными негативными изменениями в экономике конкретных регионов, так и влиянием других факторов (экологическая обстановка, локальные конфликты, близость регионов притяжения мигрантов и др.). Однако объемы, характер протекания и результаты миграционных процессов являются важными индикаторами социально-экономических проблем регионов, не менее информативными, чем объём и динамика ВРП, инвестиционной активности и пр.

Идентификация депрессивных регионов. Исследователями предлагаются различные критерии, позволяющие отнести определённую территорию к числу депрессивных. Наиболее востребованными показателями при выделении депрессивных регионов являются спад промышленного производства, уровень безработицы, размер ВРП на душу населения. Для определения перечня депрессивных субъектов РФ и последующего изучения миграционной ситуации нами были использованы следующие критерии.

-

1. Снижение объёмов промышленного производства. Критерий отражает представление о депрессивных регионах как промышленно развитых, но переживших спад производства. С нашей точки зрения существенным можно считать снижение объёмов промышленного производства до уровня не более 70% по сравнению с 1991 г.

-

2. Объём ВРП на душу населения существенно ниже среднероссийского уровня. Спад в отраслях промышленности за постсоветский период не всегда сопровождался снижением показателя ВРП на душу населения. Это относится к субъектам РФ, где снижение объёмов промыш-

- ленного производства сочеталось с развитием других секторов экономики (в первую очередь Москва, Санкт-Петербург) или происходило на фоне значительного сокращения численности населения (Камчатский край). Некорректно относить к числу депрессивных регион, в котором показатель ВРП на душу населения соответствует среднероссийскому уровню или превышает его. К категории депрессивных мы относим субъекты РФ, где ВРП на душу населения составляет менее 70% от среднероссийского уровня.

-

3. Уровень безработицы выше среднероссийского. Спад производства в промышленных регионах сопровождается ростом уровня безработицы. Поскольку последние несколько лет отмечались кризисные явления в экономике России, сопровождавшиеся изменением ситуации на рынке труда, то уровень безработицы рассчитывался в среднем за 2008–2015 гг.

-

4. Объём производства промышленной продукции на душу населения. Пороговое значение принималось равным более чем 30% по отношению к среднему в РФ уровню производства промышленной продукции на душу населения. Данный показатель необходим, чтобы отделить из отобранного множества субъекты РФ, которые не имели промышленной направленности экономики ни в прошлом, ни в настоящее время и традиционно относятся к группе слаборазвитых (республики Северного Кавказа, Алтай, Калмыкия, Еврейская автономная область).

В соответствии с предложенной методикой к категории депрессивных регионов по итогам 2011–2015 гг. ежегодно относились десять субъектов РФ (табл. 1) . Депрессивные регионы не образуют значительных смежных ареалов на территории страны, преимущественно располагаясь в Европейской части России. Промышлен-

Таблица 1. Экономическое и социальное положение депрессивных регионов России *

|

Депрессивный регион |

Объем промышленного производства в 2015 г. в сравнении с уровнем 1991 г. (в сопоставимых ценах), % |

Объем производства промышленной продукции на душу населения в 2015 г., в текущих ценах |

Валовой региональный продукт на душу населения в 2015 г., в текущих ценах |

Уровень безработицы в среднем за 2008–2015 гг. |

Численность населения |

|||||

|

тыс. руб. |

в % к среднероссийскому уровню |

тыс. руб. |

в % к среднероссийскому уровню |

в регионе, % |

насколько больше среднероссийского уровня, % |

в 1991 году, тыс. чел. |

в 2015 году, тыс. чел. |

2015 г. к 1991 году, % |

||

|

Ивановская обл. |

33,9 |

114,3 |

34,1 |

165,5 |

37,2 |

6,44 |

0,15 |

1293,9 |

1033,4 |

79,9 |

|

Орловская обл. |

55,3 |

147,4 |

44,0 |

269,9 |

60,6 |

6,69 |

0,40 |

896,7 |

762,5 |

85,0 |

|

Смоленская обл. |

67,4 |

228,5 |

68,1 |

267,3 |

60,1 |

6,50 |

0,21 |

1158,1 |

961,7 |

83,0 |

|

Псковская обл. |

65,8 |

133,9 |

39,9 |

204,8 |

46,0 |

7,95 |

1,66 |

843,5 |

648,7 |

76,9 |

|

Волгоградская обл. |

59,5 |

285,0 |

85,0 |

288,2 |

64,7 |

7,48 |

1,19 |

2631,0 |

2551,7 |

97,0 |

|

Чувашская Респ. |

56,7 |

135,8 |

40,5 |

202,4 |

45,5 |

7,31 |

1,02 |

1338,5 |

1237,4 |

92,4 |

|

Кировская обл. |

53,2 |

165,9 |

49,5 |

212,5 |

47,8 |

7,28 |

0,99 |

1650,3 |

1300,9 |

78,8 |

|

Ульяновская обл. |

57,6 |

209,3 |

62,4 |

239,2 |

53,7 |

6,59 |

0,30 |

1416,1 |

1260,1 |

89,0 |

|

Курганская обл. |

54,6 |

123,1 |

36,7 |

207,6 |

46,6 |

9,41 |

3,12 |

1106,1 |

865,9 |

78,3 |

|

Алтайский край |

64,2 |

122,1 |

36,4 |

206,7 |

46,4 |

8,46 |

2,17 |

2647,1 |

2380,8 |

89,9 |

* Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: стат. сб. – М.: Росстат, 2016. – 1326 с.; Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/; enterprise/industrial/#

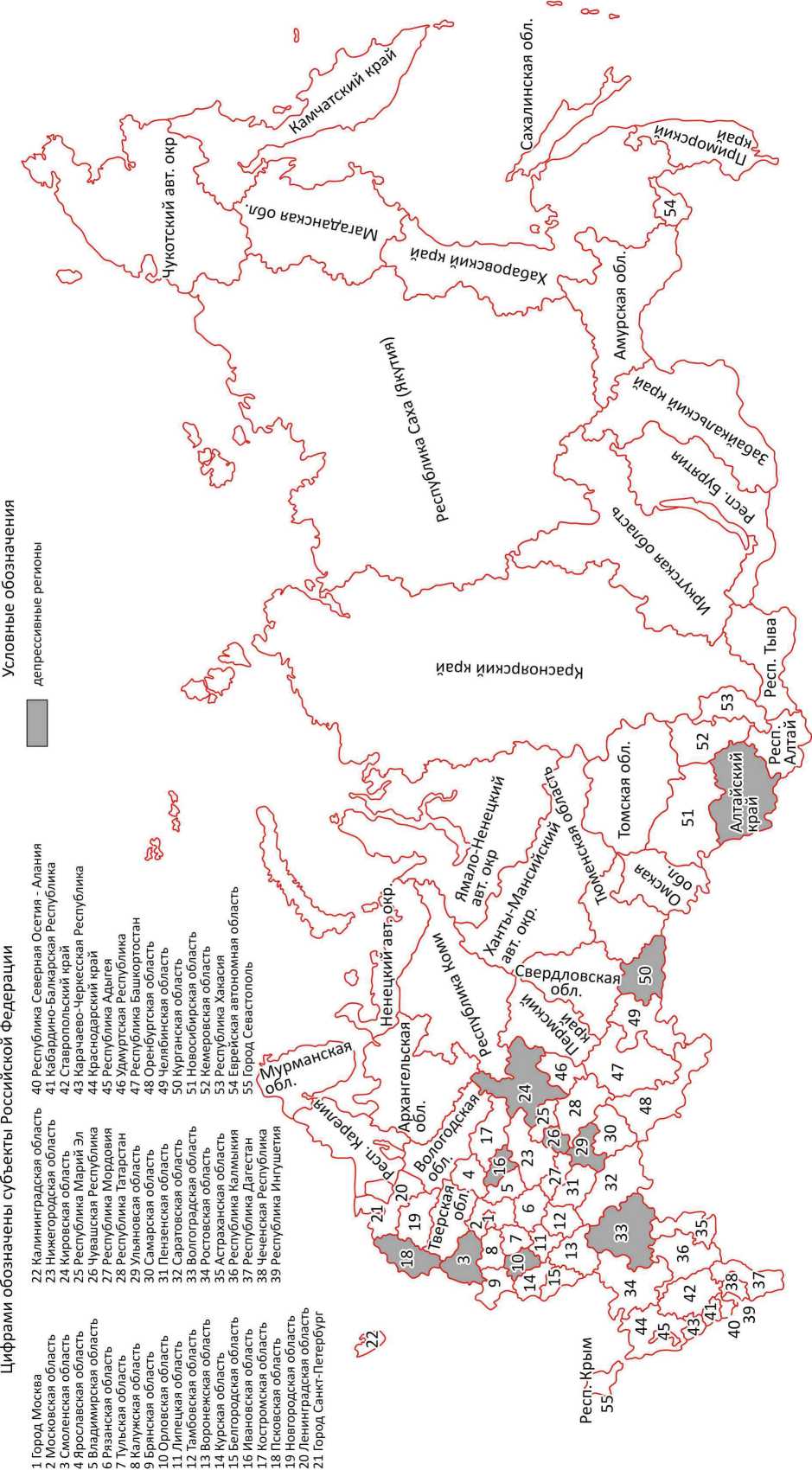

ность данных регионов не смогла без потрясений перейти к рыночной экономике в силу объективных причин: доминирования «старых» отраслей, проникновения на рынок страны конкурентов из-за рубежа, снижения объёмов госзаказа, разрыва хозяйственных связей с бывшими республиками СССР. Это сочеталось с отсутствием в депрессивных субъектах РФ выраженных факторов, способных сделать переход менее болезненным (экспортноориентированных ресурсных отраслей, столичного статуса и пр.). Выделенные депрессивные территории сосредоточены в пределах Приволжского и Центрального (по 3), Южного, Северо-Западного, Уральского, Сибирского (по 1) федеральных округов (рис. 1) .

Миграционные процессы имеют свою специфику в депрессивных регионах и требуют подробного рассмотрения. Имеется опыт изучения процессов миграции в группах регионов, выделенных по сходным проблемам социально-экономического развития: приграничных [8], старо-освоенных [9], нефтегазодобывающих [13] и др. Следствием экономического спада в депрессивных регионах стал отток населения в результате постоянной (безвозвратной) миграции. При этом исследования миграции населения депрессивных регионов, осуществлялись только на уровне отдельных субъектов РФ [1; 2; 16]. В ряде работ, где рассматривается демографическая проблематика, явление региональной депрессивности связывается с различной результативностью процессов воспроизводства или миграции населения [6], для чего используется понятие «регионы, депрессивные относительно миграционного прироста». Имеются также примеры региональных демографических исследований, когда дотационные регионы рассматриваются в качестве депрессивных [3].

Рис. 1. Депрессивные регионы России

Миграционные потоки и миграционные связи населения депрессивных регионов. Источниками информации о постоянной миграции населения депрессивных регионов послужили данные текущего учёта, представленные в статистических сборниках и пересчитанные с учётом численности населения депрессивных субъектов РФ по итогам переписей. В течение постсоветского периода имели место заметные колебания регистрируемых объёмов внутри-российской и международной постоянной миграции, обусловленные как изменением потока мигрантов, так и неоднократным пересмотром порядка миграционного учёта. Это сделало малополезным анализ динамики абсолютных величин и показателей интенсивности миграции в регионах [12], однако на результаты нашего анализа принципиально не повлияло, поскольку изменения касались всех регионов страны, а показатели миграции рассчитывались в целом за длительный период.

Потери населения в группе депрессивных регионов за постсоветский период были значительны. В течение 1992–2015 годов численность населения депрессивных регионов РФ сократилась с 15,0 до 13,0 млн. чел., несмотря на миграционный прирост в конце ХХ века. Основную роль в сокращении численности населения в течение постсоветского периода играла естественная убыль.

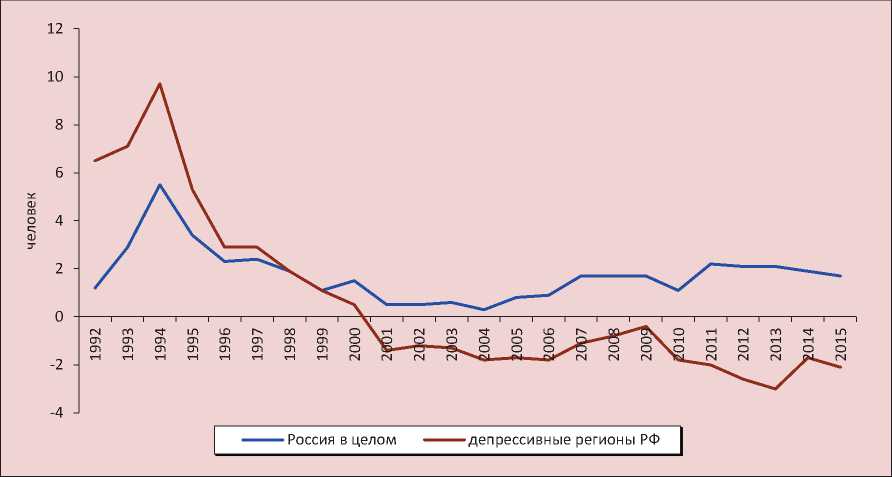

Динамика миграционных процессов в депрессивных субъектах России в постсоветский период отличалось неравномерностью. В 1990-е годы депрессивные регионы имели более высокие показатели миграционного прироста, чем Россия в целом (рис. 2) . В этот период большинство реги-

Рис. 2. Миграционный прирост (убыль) на 1 тыс. чел. в депрессивных регионах России в течение постсоветского периода *

* Рассчитано по: Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ; Российский статистический ежегодник: стат. сб. / Госкомстат России. – М.: Логос, 1996.

онов Европейской России испытывало небывалый миграционный прирост, что было вызвано вынужденной миграцией из нестабильных регионов бывшего СССР, переселением из зоны Севера. Полагаем, что заметная часть потока мигрантов, прибывавших в депрессивные субъекты РФ в течение 1990-х гг., была представлена лицами, составлявшими те значительные объёмы мигрантов, которые на протяжении десятилетий покидали эти регионы, а также их родственниками, т.е. миграция во многом носила возвратный характер. Это возможно, когда люди сохраняли связи с регионом выбытия, местными жителями, которые помогли бы в обустройстве. Такое переселение могло происходить не в самые экономически благополучные регионы. Таким образом, в условиях стрессовой миграции депрессивные регионы, в течение многих лет отдававшие население, могли рассчитывать и на приток мигрантов.

К началу 2000-х гг. миграционный потенциал русского населения был в значительной степени исчерпан. Произошла постепенная трансформация политически мотивированной межгосударственной миграции в экономически мотивированное переселение соотечественников и представителей титульных народов СНГ [11]. Однако депрессивные субъекты РФ, не имея ярко выраженных притягательных факторов, стали проигрывать конкуренцию за основные потоки мигрантов, которые в результате направлялись в другие субъекты РФ. Кроме того, экономический подъём в России 2000-х гг. сопровождался увеличением оттока населения из депрессивных регионов в более привлекательные в миграционном отношении субъекты РФ. Потери населения депрессивных регионов во внутрироссийской миграции не перекрываются притоком мигрантов из ближнего зарубежья. В Смоленской области ми- грационная убыль проявилась в 1999 г., а целом по группе регионов данного типа – с 2001 г. С этого времени группа депрессивных регионов ежегодно теряет население в результате безвозвратной миграции, что делает необходимым более подробное рассмотрение миграционных процессов в 2001–2015 гг. За этот период потери населения депрессивных регионов в результате постоянной миграции согласно данным текущего учёта составили 339,3 тыс. чел. Сальдо миграции населения депрессивных регионов сформировалось в результате взаимодействия с другими регионами России и со странами ближнего и дальнего зарубежья.

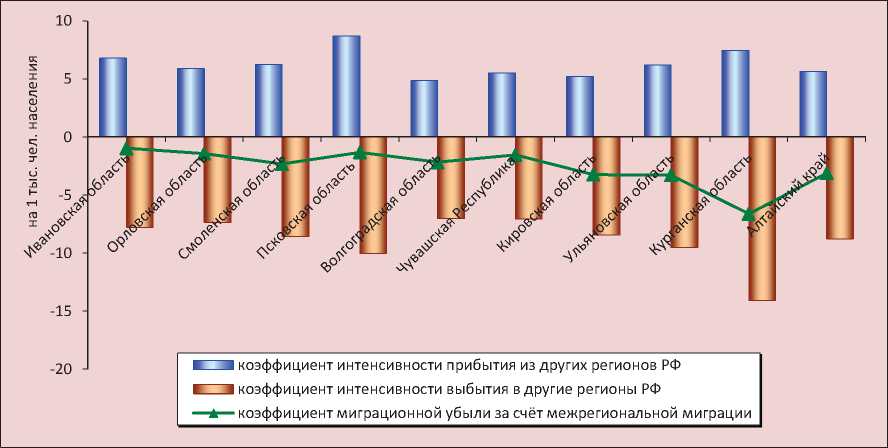

Соотношение объёмов миграции с численностью населения регионов позволяет выделить субъекты РФ с наиболее высокой интенсивностью разных потоков миграции в течение 2001–2015 гг. Интенсивность выбытия мигрантов в группе депрессивных регионов в другие субъекты РФ выше, чем в среднем по стране, хотя и заметно различается по регионам. В свою очередь, почти все рассматриваемые субъекты РФ отличаются относительно низкой интенсивностью межрегиональной миграции по прибытию. Исключение составляет Псковская область, где интенсивность прибытия из других регионов России несколько превышает среднероссийский уровень. Наименьший коэффициент миграционной убыли в результате взаимодействия с другими регионами регистрируется в Ивановской, Псковской, Орловской областях (рис. 3). Эти субъекты РФ расположены вблизи столичных регионов – основных центров притяжения мигрантов. Постоянная выездная миграция в Москву и Санкт-Петербург здесь может частично замещаться временными формами [17]. Наиболее заметными потери населения в результате миграции в другие регионы России были в Курганской,

Рис. 3. Интенсивность межрегиональной миграции населения депрессивных регионов России в 2001–2015 гг.*

* Рассчитано по: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2015 году: статистический бюллетень. – M.: Росстат, 2016; Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

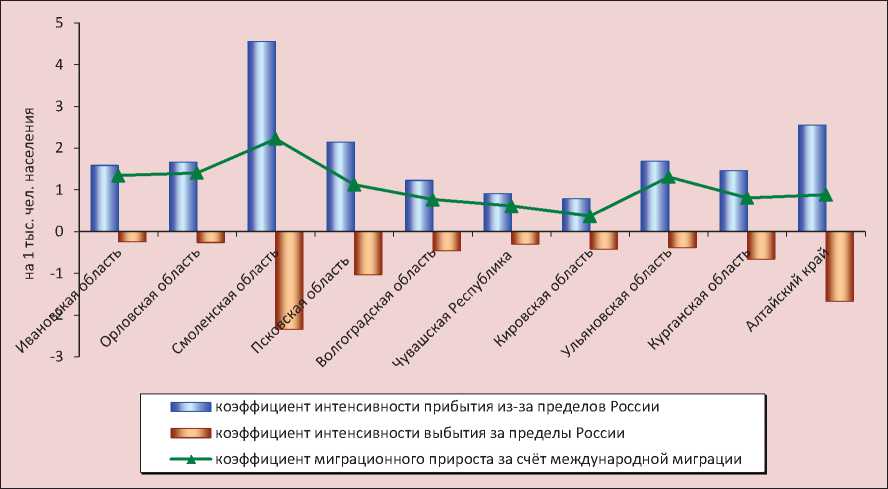

Рис. 4. Интенсивность международной миграции населения депрессивных регионов России в 2001–2015 гг.*

* Рассчитано по: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2015 году: статистический бюллетень. – M: Росстат, 2016; Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Ульяновской и Кировской областях, а также в Алтайском крае. Следует учитывать, что исследования миграций, проведённые на основе материалов переписей населения, указывают на недоучёт миграционного оттока из депрессивных регионов [19].

По сравнению с остальной Россией в депрессивных регионах интенсивность международных миграций несколько ниже. Наименьшая интенсивность прибытий из-за рубежа отмечается в регионах, удалённых как от границ, так и основных центров миграционного притяжения (в Кировской области и Чувашии). Население приграничных депрессивных субъектов РФ (Смоленская и Псковская области, Алтайский край) в большей мере вовлечено в международную миграцию (рис. 4) .

Наиболее высокий миграционный прирост за счёт безвозвратной международной миграции имеют субъекты, входящие в Центральный федеральный округ. Объём и территориальная структура миграций с зарубежными странами также заметно различаются между субъектами РФ, поскольку определяются географическим положением и традиционными связями регионов.

В миграционном обмене большинства депрессивных субъектов РФ с государствами дальнего зарубежья в 2000-е гг. отмечался отрицательный баланс. Максимальные потери населения в обмене с зарубежными странами зафиксированы в Алтайском крае, преимущественно вследствие эмиграции этнических немцев в ФРГ. При этом отдельные регионы, в первую очередь Смоленская область, в обмене с государствами дальнего зарубежья имеют незначительный миграционный прирост (табл. 2) .

Основной объём миграционного оборота в международной миграции во всех депрессивных регионах приходится на страны ближнего зарубежья. В разрезе отдельных субъектов РФ можно отметить, что почти все из них имеют положительное сальдо миграции в обмене со всеми госу-

Таблица 2. Потоки постоянной миграции населения в депрессивных регионах России за 2001–2015 гг., чел.*

|

Депрессивный регион |

Число прибывших |

Число выбывших |

Миграционный прирост (убыль) в отношениях |

||||||

|

из других регионов |

из стран СНГ, Балтии, Грузии |

из других зарубежных стран |

в другие регионы |

в страны СНГ, Балтии, Грузии |

в другие зарубежные страны |

с другими регионами |

со странами СНГ, Балтии, Грузии |

с другими зарубежными странами |

|

|

Ивановская область |

112 755 |

25 164 |

1 118 |

128 766 |

2 862 |

1 181 |

-16 011 |

22 302 |

-63 |

|

Орловская область |

72 705 |

20 109 |

330 |

90 352 |

2 485 |

709 |

-17 647 |

17 624 |

-379 |

|

Смоленская область |

95 911 |

62 882 |

6 846 |

131 377 |

29 668 |

6 078 |

-35 466 |

33 214 |

768 |

|

Псковская область |

93 381 |

21 849 |

1 168 |

107 529 |

8 986 |

2 027 |

-14 148 |

12 863 |

-859 |

|

Волгоградская область |

192 109 |

46 068 |

2 464 |

278 099 |

8 468 |

9 825 |

-85 990 |

37 600 |

-7 361 |

|

Чувашская Республика |

106 453 |

14 835 |

2 633 |

136 073 |

3 112 |

2 622 |

-29 620 |

11 723 |

11 |

|

Кировская область |

110 801 |

15 833 |

947 |

179 618 |

7 026 |

1 869 |

-68 817 |

8 807 |

-922 |

|

Ульяновская область |

124 748 |

31 298 |

2 630 |

190 573 |

5 173 |

2 533 |

-65 825 |

26 125 |

97 |

|

Курганская область |

106 822 |

20 575 |

370 |

201 733 |

8 017 |

1 424 |

-94 911 |

12 558 |

-1 054 |

|

Алтайский край |

213 025 |

89 189 |

6 966 |

330 109 |

32 620 |

30 341 |

-117 084 |

56 569 |

-23 375 |

|

Все депрессивные регионы |

1 228 710 |

347 802 |

25 472 |

1 774 229 |

108 417 |

58 609 |

-545 519 |

239 385 |

-33 137 |

* Рассчитано по: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2015 году: статистический бюллетень. – M.: Росстат, 2016; Единая межведомственная информационно-статистическая система Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: дарствами СНГ (исключение – небольшая миграционная убыль в обмене Алтайского края с Белоруссией). Если проанализировать имеющиеся данные о территориальной структуре миграций за 2004–2015 гг., то можно увидеть, что основным источником миграционного прироста для Ульяновской, Волгоградской, Псковской и Ивановской областей являлся Узбекистан, и это характерно и для всей России. Для двух депрессивных субъектов РФ – Курганской области и Алтайского края – основным миграционным донором выступал Казахстан, для Чувашии, Орловской и Кировской областей – Украина, для Смоленской области – Белоруссия. С 2014 г. для всех депрессивных регионов Европейской России основным источником мигрантов стала Украина.

Однако удельный вес мигрантов из отдельных стран в общем объёме миграций населения каждого региона не в полной мере отражает реальную интенсивность существующих миграционных связей, поскольку зависит от численности населения государств. Например, очевидно, что показатели объёма миграции и удельный вес в миграционном обороте для Узбекистана будут выше, чем аналогичные показатели для Молдавии, поскольку численность населения этих стран различается на порядок. Исключить влияние на показатель интенсивности миграционных связей таких факторов, как численность населения территорий и абсолютные масштабы миграционных потоков, позволяет использование коэффициентов интенсивности миграционных связей (КИМС), которые рассчитываются по формулам:

ZBij ZSi где КИМС приб. – коэффициент интенсивности миграционных связей (по прибытию); КИМС выб. – коэффициент интенсивности миграционных связей (по выбытию); Вij – число выбывших из региона j в страну i; Pij – число прибывших в регион j из страны i; Si – средняя численность населения страны j за период; ∑Bij – суммарное число выбывших из депрессивных регионов в рассматриваемые страны; ∑Pij – суммарное число прибывших в депрессивные регионы из рассматриваемых стран; ∑Sij – суммарная численность населения рассматриваемых стран [10].

Данный коэффициент применяется в исследованиях потоков внутренней миграции для оценки интенсивности связей между субъектами РФ [14]. Нами были рассчитаны КИМС для миграционного взаимодействия депрессивных регионов со странами СНГ, Балтии, Грузией, США, ФРГ, Израилем. Высокие значения по прибытию и по выбытию (более 10) характерны для миграционного обмена депрессивных регионов с отдельными странами СНГ (табл. 3) , а также взаимодействия Псковской области с Латвией и Эстонией. Анализ миграционных связей со странами дальнего зарубежья выявил повышенные значения КИМС для Чувашии и Израиля. В большинстве случаев высокий КИМС обусловлен географической близостью регионов и конкретных стран, а также низким, даже по сравнению с депрессивными субъектами РФ, уровнем социально-экономического развития и небольшой численностью населения отдельных зарубежных стран.

Основные выводы. Депрессивные территории традиционно оцениваются как проблемные по сравнению с более успешно развивающимися субъектами РФ. Снижение экономических показателей в условиях депрессии, очевидно, должно

Таблица 3. Страны с высокими значениями КИМС в обмене с депрессивными регионами за 2004–2015 гг.*

Можно выявить более благополучную миграционную ситуацию в регионах, относящихся к Центральному федеральному округу, что, на наш взгляд, связано с тем, что депрессивные субъекты РФ, близко расположенные к столичному региону, привлекательнее для мигрантов из стран ближнего зарубежья. При этом переселенцы могут рассматривать депрессивные субъекты как транзитную территорию для дальнейшего перемещения по России. Кроме того, близость ряда депрессивных регионов к Московской агломерации делает возможной замену постоянной миграции населения временными формами трудовой миграции.

Сложившаяся в миграционной сфере ситуация представляет следствие проблем в экономической и социальной сфере депрессивных регионов. При сохранении существующих межрегиональных различий часть населения депрессивных субъектов РФ неизбежно будет настроена на вовлечение в процессы постоянной или временной миграции. По этой причине мероприятия, проводимые властями депрессивных субъектов РФ и направленные на снижение миграционного оттока молодёжи и населения трудоспособном возрасте, не всегда дают ожидаемый результат. Осуществление миграционной политики в депрессивных регионах должно быть увязано с мероприятиями по социально-экономическому развитию данных субъектов РФ, причем в качестве главной цели должно рассматриваться обеспечение качества жизни местного населения, прежде всего за счёт повышения заработной платы, формирования новых рабочих мест, развития социальной инфраструктуры. В то же время должны быть сведены к минимуму административные механизмы, затрудняющие временную трудовую миграцию из депрессивных территорий (ограничение регистрации, получение социальных услуг вне региона постоянного проживания и пр.). Обсуждения заслуживают механизмы, позволяющие перераспределять средства, получаемые бюджетами принимающих регионов от трудовой деятельности мигрантов, в пользу отдающих население депрессивных территорий.

Актуальным для депрессивных регионов аспектом миграционной политики является регулирование иммиграции из стран ближнего зарубежья, в первую очередь Евразийского экономического союза. К числу очевидных последствий такого рода миграции, проявляющихся как в депрессивных, так и в других регионах России, можно отнести снижение стоимости рабочей силы и требований к условиям труда. Замена местных работников на иностранных способствует деградации рынка труда депрессивных регионов, где и без того отмечается высокий уровень безработицы, а также усиливает миграционный отток. Трудящиеся из депрессивных субъектов РФ оказываются в условиях конкуренции с иностранцами на рынках труда как «своих» регионов, так и субъектов РФ, являющихся центрами притяжения временных и постоянных мигрантов в масштабах страны (столичные, нефтегазодобывающие регионы и др.), а работодатели отдают предпочтение иностранным, нередко нелегальным, мигрантам [18].

Решение миграционных и социальноэкономических проблем депрессивных субъектов РФ невозможно без участия федерального центра. Отдельные мероприятия по регулированию миграции в регионах носят в основном информационно-пропагандистское содержание и должны быть дополнены мерами экономического и административного характера.

Список литературы Исследование постоянной миграции населения депрессивных регионов России

- Василенко, П.В. Особенности миграционного движения населения Псковской области в постсоветский период /П.В. Василенко//Народонаселение. -2014. -№ 2. -С. 50-57.

- Евдокимов, С.И. Миграции населения как отражение экономической привлекательности региона (на примере Псковской области) /С.И. Евдокимов//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. -2010. -№ 1. -С. 108-112.

- Ижейкина, Н.М. Демографические процессы в благополучных и депрессивных регионах России (сравнительный анализ) : автореф. дис.. канд. экон. наук: 08.00.05./Н.М. Ижейкина. -М: ИСПИ РАН, 2007. -23 с.

- Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития /В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. -М.: УРСС, 2007. -368 с.

- Леонов, С.Н. Типология проблемных регионов на основе оценки межрегиональных социально-экономических и финансовых различий /С.Н. Леонов//Известия РАН. Сер. Географическая. -2005. -№ 2. -С. 68-76.

- Маньшин, Р.В. Демографическое развитие Южного федерального округа /Р.В. Маньшин, М.Х. Абидов//Народонаселение. -2008. -№ 2. -С. 81-86.

- Мильчаков, М.В. Факторы и динамика развития депрессивных регионов и городов России : автореф. дис.. канд. геогр. наук: 25.00.24./М.В. Мильчаков. -М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2012. -25 с.

- Михель, Е.А. Миграционные процессы в зеркале трансформаций: приграничные регионы России /Е.А. Михель, О.С. Крутова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2011. -№ 2. -С. 86-96.

- Мкртчян, Н.В. Миграционная ситуация в староосвоенных регионах России /Н.В. Мкртчян, Л.В. Карачурина//Научные труды Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. -2006. -Т. 4. -С. 535-559.

- Рыбаковский, Л.Л. Региональный анализ миграций /Л.Л. Рыбаковский. -М.: Статистика, 1973. -159 с.

- Рыбаковский, О.Л. Миграция населения постсоветской России /О.Л. Рыбаковский//Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. -2016. -Т. 66. -№ 1. -С. 30-37.

- Рыбаковский, О.Л. Постоянная миграция населения российских регионов /О.Л. Рыбаковский, В.С. Судоплатова//Народонаселение. -2015. -№ 3. -С. 4-14.

- Рязанцев, С.В. Миграционная ситуация в России и нефтегазовых регионах Западной Сибири /С.В. Рязанцев//Безопасность Евразии. -2004. -№ 3 (17). -С. 164-190.

- Рязанцев, С.В. Внутрироссийская миграция населения: тенденции и социально-экономические последствия /С.В. Рязанцев//Вопросы экономики. -2005. -№ 7. -С. 37-49.

- Сидоренко, О.В. Формирование селективной региональной политики социально-экономического развития проблемных регионов : автореф. дис.. докт. экон. наук: 08.00.05./О.В. Сидоренко. -Иркутск: БГИЭП, 2011. -39 с.

- Чернышев, К.А. Миграции населения депрессивного региона /К.А. Чернышев//Народонаселение. -2016. -Т. 1. № 1. -С. 52-63.

- Brunarska, Z. Regional out-migration patterns in Russia. EUI Working Paper RSCAS /Z. Brunarska, 2014. -23 p. -Режим доступа: http://cadmus.eui.eu/handle/1814/31382 .

- Judah, B. Russia's Migration Crisis /B. Judah//Survival: Global Politics and Strategy. -2013. -Vol. 55. -№ 6. -P. 123-131.

- Kashnitsky, I. Cohort Research on Russian Youth Intraregional Migration and Education /I. Kashnitsky//Beder Journal of Educational Science. -2013. -Vol. 4. -№ 1. -P. 22-30.

- Wegren, S. Patterns of Internal Migration during the Russian Transition /S. Wegren, C. Drury//Journal of Communist Studies and Transition Politics. -2001. -Vol. 17. -№ 4. -P. 15-42.