Исследование предсердного натрийуретического пептида при артериальной гипертензии разного генеза в эксперименте

Автор: Бугрова Марина Леонидовна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.23, 2015 года.

Бесплатный доступ

Методами иммуноцитохимии, трансмиссионной электронной микроскопии, световой микроскопии исследовали продукцию предсердного натрийуретического пептида в кардиомиоцитах крыс в условиях гипертензии разного генеза. Выявили: на накопление и выведение предсердного натрийуретического пептида у животных с вазоренальной гипертензией и крыс в отдаленном постреперфузионном периоде влияет не повышенный уровень артериального давления, а совокупность факторов, включающих увеличение площади соединительной ткани в межклеточном пространстве, гипертрофию и изменения в ультраструктуре кардиомиоцитов, и гипоксию.

Предсердный натрийуретический пептид, отдаленный постреперфузионный период, вазоренальная гипертензия

Короткий адрес: https://sciup.org/143177046

IDR: 143177046

Текст научной статьи Исследование предсердного натрийуретического пептида при артериальной гипертензии разного генеза в эксперименте

Введение. Предсердный натрийуретический пептид (ПНП) является одним из биологически активных веществ, участвующих в регуляции гемодинамики. ПНП оказывает гипотензивный эффект за счет диуретического и натрийуретического действия через почки и угнетения ренин- ангиотензин-альдостероновой системы [1, 2]. С момента начала исследований считалось, что ПНП выбрасывается в ответ на растяжение стенки сердца и/или увеличения объема кровотока. Дальнейшие экспериментальные работы показали, что накопление и выведение пептида запускается в ответ на целый ряд разнообразных факторов, детальные молекулярные механизмы которых активно исследуются и до конца не ясны [2, 3].

В клинике выявлены показатели содержания ПНП в плазме крови в норме и при сердечно - сосудистой патологии, сопровождающейся повышенным артериальным давлением (АД). Как правило, неблагоприятным фактором является высокая плазменная концентрация пептида [1, 4, 5, 6]. До сих пор не удается объяснить так называемый «гормональный парадокс», при котором большое количество ПНП на фоне повышенного АД не оказывает гипотензивного эффекта [7, 8, 9].

Исследователями выдвинута точка зрения о неоднозначности действия ПНП и об участии пептида в патогенезе сердечно – сосудистых заболеваний, сопровождающихся повышенным АД [1, 2, 7, 10]. Экспериментально показано увеличение продукции ПНП в миоцитах правого предсердия до появления признаков наследственной гипертензии [7]. В то же время выявлено участие ПНП в процессах ремоделирования миокарда при хронической сердечной недостаточности в виде угнетения пролиферации и синтетической активности фибробластов и антигипертрофиче-ского влияния на кардиомиоциты (КМЦ) [2, 3, 11].

Недостаток сведений о роли ПНП в возникновении и развитии артериальной гипертензии при различных сердечно-сосудистых заболеваниях свидетельствует об актуальности исследований в данном направлении.

Цель исследования – изучить процессы накопления и выведения предсердного натрийуретического пептида (ПНП) в гранулах кардиомиоцитов в условиях гипертензии разного генеза у крыс.

Материал и методы исследования. Экспериментальное исследование проводили на 22-х белых аутбредных Wistar крысах-самцах, массой

220-250г. Все исследования на животных были выполнены в соответствии с «Международными рекомендациями по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» (1984); «Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» (принятой 18.03.1986г. и подтвержденной 15.06.2006г.); «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» (приказ Минвуза СССР от 13.11.1984г. №724).

Были использованы две экспериментальные модели: артериальную гипертензию наблюдали через 60 суток постреперфузионного периода (ПРП) после 10-минутной тотальной ишемии по В.Г. Корпачевуи др. [12] и через 30 суток после перевязки левой почечной артерии по А.Х. Когану [13], при развившейся вазоренальной гипертензии (ВГ). Измерение артериального давления (АД) осуществляли под эфирным наркозом неинвазивным методом с помощью прибора LE5001 Non Invasive Blood Pressure Meter (Panlab, Испания).

Анализировались 3-и группы животных: интактные крысы (n=7), животные через 60 суток ПРП (n=7) и крысы с ВГ (n=8).

Электронно-микроскопический анализ образцов ткани правого предсердия (ПП) и левого желудочка (ЛЖ) проводили по стандартной методике [14]. Иммуноцитохимические реакции для выявления локализации ПНП осуществляли на ультратонких срезах с помощью поликлональных антител Rabbit anti-Atrial Natriuretic Factor (128) (rat) (ф. Peninsula Laboratories, LLC, Bachem, США), и антител Protein-A/Gold (15 nm) (ф. EM Grade, Electron Microscopy Sciences, США). Срезы контрастировали уранилацетатом, цитратом свинца и анализировали в электронном микроскопе Morgagni 268D (ф. FEI, США). По одной из используемых классификаций, выделили два типа гранул: А-тип, «зрелые, запасающие» и В-тип, «растворяющиеся» [15, 16]. А и В гранулы с пептидом в предсердных КМЦ считали по методике в полях зрения (38х38 мкм2) [17, 18]. На электронных микрофотографиях с увеличением х14000 с помощью программы AnalySIS проводили морфометрический анализ площадей митохондрий (Мх), миофибрилл (Мф), саркоплазматического ретикулума (СПР) и саркоплазмы КМЦ ПП и ЛЖ.

Исследование ткани ЛЖ на светооптическом уровне проводилось у интактных крыс, через 60 суток ПРП и животных с ВГ. Образцы фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина и заливали в парафин [19]. Приготовленные на микротоме SM 2000R (Leica, Австрия) срезы 5 – 7 мкм, окрашивали по Ван Гизону (для выявления коллагеновых волокон); изучали с помощью светового микроскопа Eclips 80i (Nikon,

Япония) и программы NIS-Elements BR 4.00.02. При увеличении х40 определяли диаметр КМЦ, процентное соотношение КМЦ (участки, окрашенные в желто-зеленый цвет) и компонентов соединительной ткани (коллагеновых волокон, окрашенных красным цветом, и неокрашенные участки внеклеточного матрикса) в полях зрения 2560х1920 мкм. Результаты оценивали с помощью критерия Манна-Уитни.

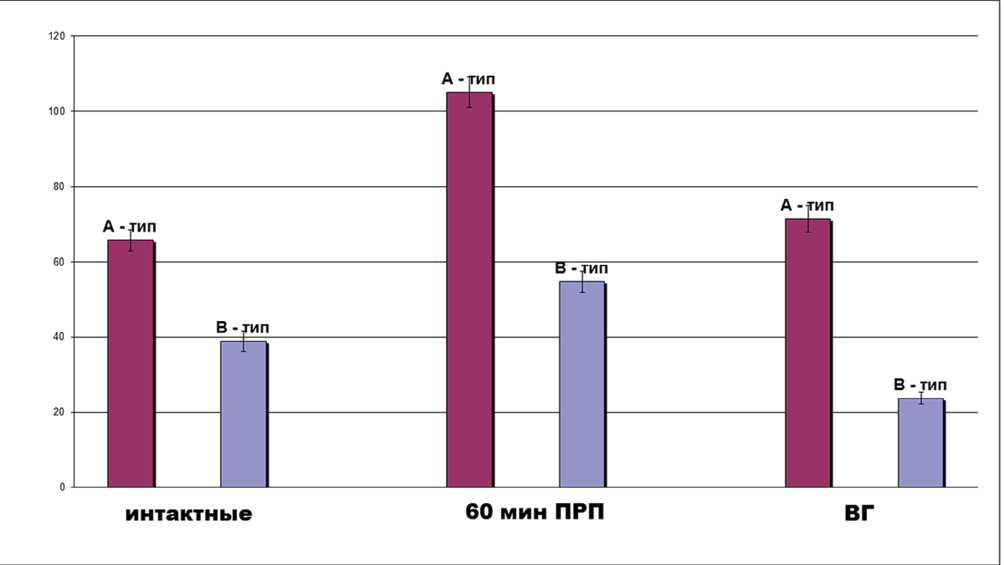

Результаты исследования и их обсуждение. Морфометрический анализ гранул с ПНП - иммунореактивным материалом выявил следующее: показатели в группе животных с ВГ практически не отличались от интактных, за исключением количества гранул В – типа, которое снизилось на 39% от исходного. В группе гипертензивных крыс через 60 суток ПРП наблюдалось, наоборот, увеличение продукции ПНП: количество гранул А – типа было на 60%, В – типа на 41%, общего количества на 53% достоверно больше интактных животных (рис. 1).

В обеих группах артериальное давление было повышено: у крыс с ВГ на 28%, а у животных через 60 сут ПРП на 23% (т.е. практически сопоставимые величины). При этом в группах наблюдалась разная морфологическая картина.

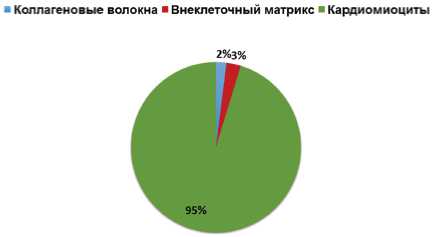

Интересно отметить, в обоих случаях выявлена гипертрофия кардиомиоцитов: в группе животных с ВГ увеличение поперечного сечения КМЦ на 54%, у гипертензивных крыс через 60 суток ПРП на 23% относительно показателей интактных животных. Гипертрофия КМЦ у животных с ВГ не сопровождалась увеличением соединительнотканных компонентов в интерстициальном пространстве, в отличие от крыс через 60 суток ПРП, в миокарде которых отмечались фибробласты в активной форме, увеличение волокон зрелого коллагена на 2% и внеклеточного матрикса на 12% (рис. 2а, б). По-видимому, гипертрофический фактор влиял на увеличение накопления и выведения ПНП в совокупности с другими факторами, такими, как факторы роста фибробластов и т. д [2, 3, 11].

У животных через 60 суток ПРП морфологические изменения в ПП и ЛЖ указывали на процессы ремоделирования. Исследователями установлено, при ремоделировании миокарда образуется порочный круг: гипертрофия, усиление сердечного выброса, повышение напряжения трения на стенку центральных и периферических сосудов, активация ростовых факторов, активизация атеросклеротического процесса, повышение выработки вазоконстрикторных факторов, рост периферического сопротивления сосудов, рост АД по центральным и сосудистым механизмам, повышение нагрузки на миокард, дальнейшее увеличение гипертрофии [20]. К этому порочному кругу следует добавить гипоксию, которая возни-

Рис. 1. Количественное распределение гранул с ПНП в условиях отдаленного постреперфузионного периода и при вазоренальной гипертензии (по тесту Манна-Уитни).

кает вследствие нарушения контакта с капиллярами из-за увеличения площади соединительной ткани в периваскулярном пространстве.

Авторами показано, через 60 суток ПРП в стенке артерий наблюдалась повышенная активность перекисного окисления липидов. Гипертензия при этом сопровождалась отсутствием реакции расслабления в ответ на введение ацетилхолина, которая объяснялась увеличением относительной массы коллагеновых волокон, нарушением эластических свойств сосуда и межклеточных взаимодействий эндотелия и гладкомышечных клеток [21]. В ответ на низкую реактивность сосудов в отдаленном ПРП могла увеличиться продукция ПНП в ПП.

У крыс с ВГ не было выявлено пролиферативной и синтетической активности фибробластов, показанное авторами [22]. Можно сказать, наблюдалась тенденция к такому развитию структурных перестроек в более отдаленный период: количество коллагеновых волокон увеличилось до 2% и внеклеточного матрикса до 3% относительно показателей интактных животных (рис. 2а, в).

На продукцию ПНП в ПП животных с ВГ могла повлиять почечная недостаточность. Авторами показаны выраженные изменения в ультраструктуре ишемизированной и контралатеральной почек при ВГ [23]. Исследователями также выявлено снижение плотности рецепторов к натрийуретическим пептидам типа А (NPR-A) при такой модели гипертензии [2, 10, 24]. Этим объясняется отсутствие гипотензивного эффекта ПНП, несмотря на повышенную экспрессию генов предсердного и мозгового натрийуретических пептидов в желудочках сердца и содержание пептидов в плазме [22]. ПНП, циркулирующий в кровотоке, вероятно, приводил к увеличению синтеза циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) в КМЦ, который угнетал продукцию ПНП в ПП [25].

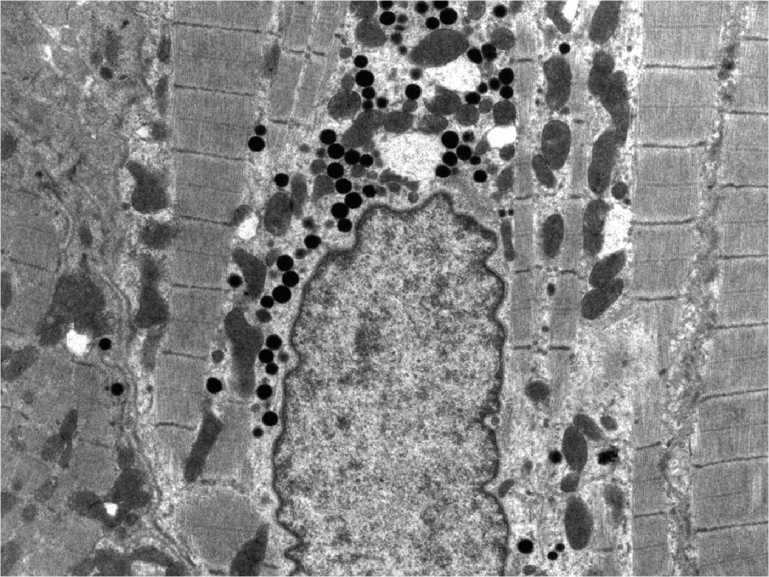

Анализ ультраструктуры выявил следующие различия. Площадь митохондрий ПП в обеих экспериментальных группах не отличалась от интактных животных. В ЛЖ у животных с ВГ площадь митохондрий также не отличалась, а в группе через 60 суток ПРП увеличивалась на 35%, что свидетельствовало о гиперплазии органелл (табл.). В то же время, ультраструктура самих митохондрий в группе с ВГ была более изменена относительно группы через 60 суток ПРП: визуально в половине органелл наблюдалось нарушение крист и образование вакуолей (рис. 3а). В группе с ВГ как в ПП, так и в ЛЖ площадь вакуолей составила 2% от исследуемой площади КМЦ; в группе через 60 суток ПРП в ПП вакуолей не наблюдалось, в ЛЖ они занимали 1% от площади клетки.

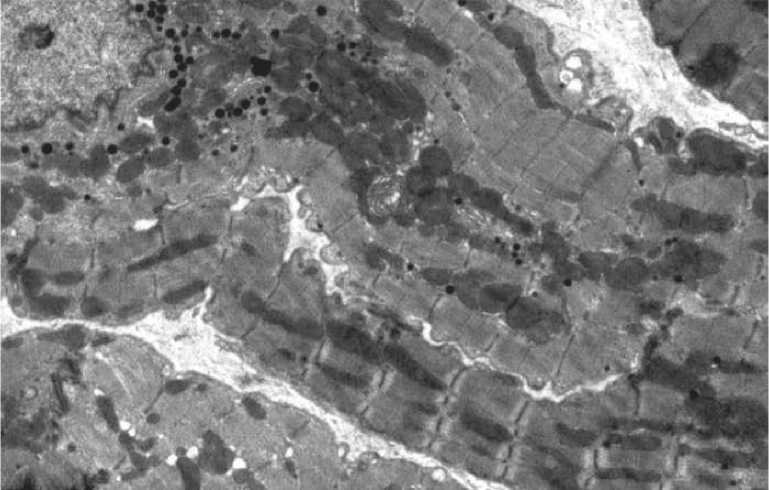

В группе с ВГ в ПП площадь элементов СПР не отличалась, а в ЛЖ превышала в 2 раза показатель интактных животных. В группе через 60 суток ПРП СПР был расширен в ПП на 77%, в ЛЖ в 3,5 раза (табл.).

Соотношение компонентов соединительной ткани и кардиомиоцитов в левом желудочке интактных крыс

Соотношение компонентов соединительной ткани и кардиомиоцитов в левом желудочке крыс через 60 сут ПРП

Соотношение компонентов соединительной ткани и кардиомиоцитов в левом желудочке крыс с ВГ

Рис. 2. Процентное соотношение тканевых компонентов левого желудочка интактных животных (А); через 60 суток постреперфузионного периода (Б) и в условиях вазоренальной гипертензии (В).

Таблица.

Количественные показатели ультраструктуры кардиомиоцитов крыс с вазоренальной гипертензией и через 60 суток постреперфузионного периода, мкм2 (М±SD)

|

Отдел сердца |

Показатель |

Интактные |

60 сут ПРП |

ВГ |

|

О О d О Осо ф о. d EZ О О. с |

Пл. Мх |

6,82±2,14 |

7,34±1,69 |

7,51±1,62 |

|

Пл. Мф |

15,50±2,79 |

17,65±2,41* |

14,86±2,55 |

|

|

Пл. СПР |

0,31±0,22 |

0,55±0,36* |

0,27±0,30# |

|

|

Пл. саркоплазмы |

9,77±2,90 |

6,87±1,56* |

9,13±2,61# |

|

|

Пл. вакуолей |

- |

- |

0,63±0,81*# |

|

|

о >S т со ф > ^ о X |

Пл. Мх |

10,68±3,18 |

14,39±2,88* |

12,13±2,44# |

|

Пл. Мф |

18,08±3,21 |

15,03±3,32* |

15,05±2,90* |

|

|

Пл. СПР |

0,09±0,07 |

0,32±0,37* |

0,21±0,27* |

|

|

Пл. саркоплазмы |

3,56±1,04 |

2,50±1,14* |

4,27±1,29# |

|

|

Пл. вакуолей |

- |

0,17±022* |

0,74±0,59*# |

Примечание: * - различия значений достоверны относительно интактных животных; # - различия значений достоверны относительно животных через 60 сут ПРП (р<0,05)

Рис. 3а.

Рис. 3б.

Рис. 3. Ультраструктура миокарда правого предсердия животных с вазоренальной гипертензией (А) и через 60 суток постреперфузионного периода (Б). Ув. 5600 (А), 4400 (Б).

Интересно отметить, на фоне расширения СПР и появления вакуолей произошли изменения в сократительном аппарате КМЦ. В группе с ВГ площадь миофибрилл в ПП не изменилась, а в ЛЖ уменьшилась на 17%; в группе через 60 суток ПРП в ПП площадь миофибрилл увеличилась на

14%, в ЛЖ уменьшалась на 17% относительно показателей интактных животных (табл.). Уменьшение площади миофибрилл в ЛЖ обеих групп свидетельствовало о дистрофических изменениях в КМЦ. В то же время увеличение площади миофибрилл в ПП крыс через 60 суток ПРП могло быть связано с компенсаторной гипертрофией ультраструктуры в этот период, развивавшейся на фоне увеличения соединительнотканного компонента в ткани миокарда (рис. 3б).

У животных с ВГ деструктивные изменения в ультраструктуре ПП и ЛЖ были более выраженными, чем в группе через 60 суток ПРП. Появление в ПП и ЛЖ вакуолей и вакуолизированных митохондрий свидетельствовало о сниженном синтезе АТФ, что могло повлиять на уменьшение продукции ПНП. В то же время значительно расширенный СПР в ПП крыс через 60 суток ПРП мог способствовать гранулообразованию путем захвата кальция и активации Са2+ - зависимых калиевых каналов SK4 [1].

Таким образом, на накопление и выведение ПНП у животных с ВГ и крыс через 60 суток ПРП влиял не повышенный уровень АД, а совокупность факторов, включающих тканевые перестройки в миокарде (увеличение площади соединительной ткани в межклеточном пространстве, гипертрофия кардиомиоцитов, гипоксия) и изменения в ультраструктуре КМЦ (сохранность мембранных структур, в частности митохондрий).

Список литературы Исследование предсердного натрийуретического пептида при артериальной гипертензии разного генеза в эксперименте

- Ogawa T., de Bold A. The heart as an endocrine organ // Endocrine Connections. - 2014. - Vol.3. -P. 31 -134.

- Kuhn M. Cardiac actions of atrial natriuretic Peptide: new visions of an old friend // Circ Res. -2015. - Vol. 116(8). - P. 1278 - 80.

- Иванова С.В., Нестерова Е.А. Семейство натрийуретических пептидов: возможности применения в поликлинической практике // Медицинский совет. - 2014. - № 2. - С. 77 - 81.

- Ramos H., de Bold A. Gene expression, processing and secretion of natriuretic peptides: physiologic and diagnostic implications // Heart Failure Clinics. - 2006. - Vol. 2. - P. 255 - 268.

- Cacciapuoti F. Natriuretic peptide system and cardiovascular disease // Heart Views. - 2010 - Vol. 11(1). - P. 10 - 15.

- Zhi H., Wang H., Li T., Pin F. Correlated analysis and pathological study on insulin resistance and cardiovascular endocrine hormone in elderly hypertension patients // Diabetes Metab Syndr. -2015. - Vol. 9(2). - 67 - 70.

- Коростышевская И.М., Максимов В.Ф., Курганов С.А. Возможности ультраструктурной оценки секреторной активности предсердных кардиомиоцитов // Цитология. - 2013. - № 8. - С. 539 - 547.

- Langenickel T., Pagel I., Hohnel K., Dietz R., Willenbrock R. Differential regulation of cardiac ANP and BNP mrna in different stages of experimental heart failure // Amer. Journal Physiol. Heart Circ. Physiol. - 2000. - Vol. 278. - P. 1500 - 1506.

- Vesely D. Discovery of new cardiovascular hormones for the treatment of congestive heart failure // Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. - 2007. - Vol. 7(1). - P. 47 - 62.

- Максимов В.Ф., Коростышевская И.М., Курганов С.А., Маркель А.Л., Руденко Н.С., Якобсон Г.С. Изменения миоэндокринных клеток правого предсердия у крыс при гипертензии и после снижения артериального давления // Цитология. - 2014. - т. 56, №10. - С. 725 - 734.

- Banerjee P., Bandyopadhyay А. Cytosolic dynamics of annexin A6 trigger feedback regulation of hypertrophy via atrial natriuretic peptide in cardiomyocytes//J Biol Chem. - 2014. - Vol. 289(9). - P. 5371 - 85.

- Корпачев В.Г., Лысенков С.П., Телль Л. З. Моделирование клинической смерти и постреанимационной болезни у крыс // Патологическая физиология и экспериментальная терапия/-1982. - №3. - С. 78 - 80.

- Коган А.Х. Воспроизведение экспериментальной гипертонии у крыс стенозированием почечных артерий // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. - 1962. - № 3. - С. 79 - 80.

- Бисерова Н.М. Методы визуализации биологических ультраструктур. Подготовка биологических объектов для изучения с помощью электронных и флуоресцентных конфокальных лазерных микроскопов. Практическое руководство для биологов - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2013. - 104 с.

- Рахчеева М.В., Бугрова М.Л. Изменение соотношения гранул А - и В - типов, содержащих предсердный и мозговой натрийуретические пептиды, в предсердных миоцитах крыс в условиях вазоренальной гипертензии//Цитология. - 2010. - №8. - С. 629 - 633.

- Галкина М.В., Баскина О.С., Бугрова М.Л. Исследование процессов синтеза, накопления и выброса предсердного и мозгового натрийуретических пептидов при экспериментальной вазоренальной гипертензии // Современные технологии в медицине - 2015. - Т.7., №2. - С. 33-40.

- Бугрова М.Л., Яковлева Е.И., Ермолин И.Л. Образование и выброс предсердного натрийуретического пептида в кардиомиоцитах под воздействием мексидола в раннем постреперфузионном периоде в эксперименте // Морфологические ведомости - 2014. - №2. - С. 19 - 25.

- Абросимов Д.А., Бугрова М.Л., Яковлева Е.И. Количественный анализ мозгового натрийуретического пептида кардиомиоцитов крыс в раннем постреперфузионном периоде // Цитология -2015. - т. 57, №4. - С.305 - 308.

- Коржевский Д.Э., Гиляров А.В. Основы гистологической техники. - СПб: СпецЛит, 2010. - 95с.

- Соколов Е.И., Зыкова А.А., Средняков А.В. Морфологическая характеристика миокарда при метаболическом синдроме // Неотложная терапия. - 2005. - №1-2. - С. 20 - 21.

- Мухина И.В., Куликов Р.С., Яковлева Е.И., Андреева Н.Н., Проданец Н.Н., Снопова Л.Б., Бугрова М.Л. Особенности структурно-функциональной перестройки магистральных артериальных сосудов в отдалённом постреанимационном периоде // Общая реаниматология. - 2007.- Т. 3, №2.- С. 8 - 13.

- Cavallero S., Gonzalez G., Seropian I., Cerrudo C., Matorra F., Morales C., Hertig C., Puyo A., Fernandez B., Gelpi R. Ventricular function and natriuretic peptides in sequentially combined models of hypertension // Am J Physiol Heart Circ Physiol. - 2010. - Vol. 298(4). - P. H1290-9.

- Рахчеева М.В. Роль предсердного и мозгового натрийуретических пептидов в регуляции артериального давления при вазоренальной гипертензии у крыс: автореф. дис..канд. биол. наук: 14.00.16 / Рахчеева Мария Владимировна. - Москва, 2009. - 25с.

- Liu R.T., Xiao H.L., Qui D.G. et al. Expression of A-type atrial natriuretic peptide receptor in the kidneys of renovascular hypertension rats and its implication //Sichuan Da Xue Bao Yi Ban. - 2005. - Vol. 36. - P. 776 - 778.

- Dietz J. Mechanisms of atrial natriuretic peptide secretion from the atrium//Cardiovasc Res. - 2005. - Vol. 68(1). - P. 8 - 17.